これから、日本人のふるさと、日本の風土の原風景

斑鳩の里を巡る旅をアップします。

第1段は聖徳宗本山の法起寺(ほうきじ)です。

法起寺は約1400年以上の長い歴史を持つ世界文化遺産のお寺だが、

小さな小さなお寺で、行った時は観光客が我々だけで

静寂に包まれていた。この入口の西門を見てもそんな空気が伝わってくる。

法起寺の最大の売りは、国宝の三重塔だ。一重の石壇上に立つ、

三間四方三層、高さ23.9メートルの塔婆で、

慶雲3年(706年)に建立されたとする現存する我国最古の三重塔として名高い。

法起寺は岡本尼寺、岡本寺、池後寺、池後尼寺と呼ばれ、

推古14年(606年)に聖徳太子が法華経を調説されたという岡本宮を寺に

改めたものと伝えられ、法隆寺、四天王寺、中宮寺などと共に

太子御建立7ヶ寺の1つに数えられている。

南大門を入って右に三重塔、左に聖天堂、中央正門奥に講堂がある。

法起寺は奈良時代には相当栄えていたらしいが、

平安時代から法隆寺の指揮下に入り、寺運も徐々に衰微し、

江戸時代の初めごろには三重塔を残すのみであったという。

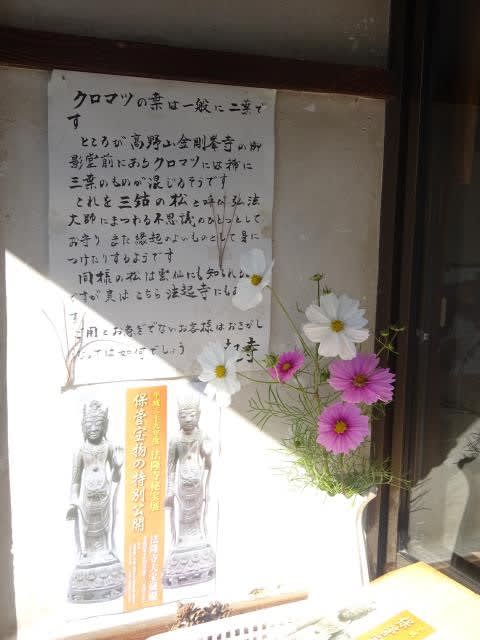

クロマツの葉は一般的に二葉だが、高野山金剛峯寺の御影堂前にある

クロマツには稀に三葉のものが混じっている。これを「三鈷の松」と呼び

弘法大師にまつわる不思議のひとつとして、お守り又縁起のよいもの

として身に付けたりする。実はこちら法起寺にもあり、

急ぎでないお客様は探されたら如何でしょうと貼り紙が出ていた。

そういえば京都永観堂でも三鈷の松の葉をいただいたっけ。