2021-4-28付、2022-8-31付ブログ参照

蛤御門。

正式の名称は「新在家御門(しんざいけごもん)」。

門の形状は高麗門型の筋鉄門。

御所の火災の際、滅多に開くことのなかった門がこの時だけは開いたため、

固く閉じていたものが火にあぶられて開いたことをハマグリになぞられて

「蛤御門」という俗称が付けられた。

そして蛤御門の変で門柱に命中した弾痕の跡。

京都御所の南に位置する御所の正門がこの建礼門。

天皇・皇后と外国元首級のみが通ることのできる最も格式の高い門。

建礼門から南に大通りがのび「葵祭」「時代祭」は建礼門がスタート地点になっている。

京都御所の南西側にある梅林には約200本の梅の木がある。

主に昭和20年代に京都各地の神社から譲り受けた穂を接ぎ木で育てたもの。

梅林の北隣には約70本の桃林がある。

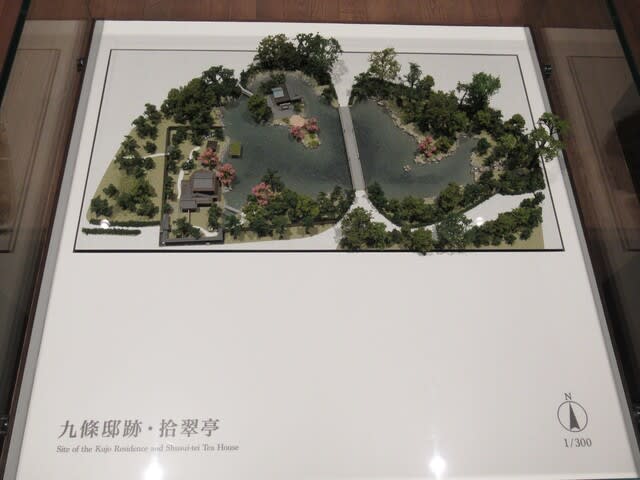

九条邸跡。

九条家は五摂家の1つで平安後期以降多くの人が朝廷の重要職である摂政や関白についた。

その娘の多くも天皇妃となり、大正天皇の皇后節子(さだこ)もその1人だ。

広大だった屋敷も今では池の畔の茶室の拾翠亭と九条邸の鎮守だった厳島神社が中島に残るばかりだ。

京都御苑池の弁財天厳島神社。

その鳥居は平清盛建立の唐破風鳥居で重要文化財になっている。

蚕ノ社の三柱鳥居、伴氏社の鳥居とともに京都三珍鳥居の1つに数えられている。

京都御苑南西角に位置する閑院宮邸跡は江戸時代から続いた閑院宮家の屋敷跡だ。

京都御苑は御所を中心に200もの宮家や公家の邸宅が建ち並ぶ公家町でしたが、

明治初期の大内保存事業でこれら邸宅は取り壊された。

そのなかで閑院宮邸跡は創建以来の場所にあって当時の建物や庭園の面影を今に伝えている。

閑院宮家は伏見宮、桂宮、有栖川宮家と並ぶ四親王家のひとつで

東山天皇の第6皇子直仁親王を始祖として宝永7年(1710年)に創立された。