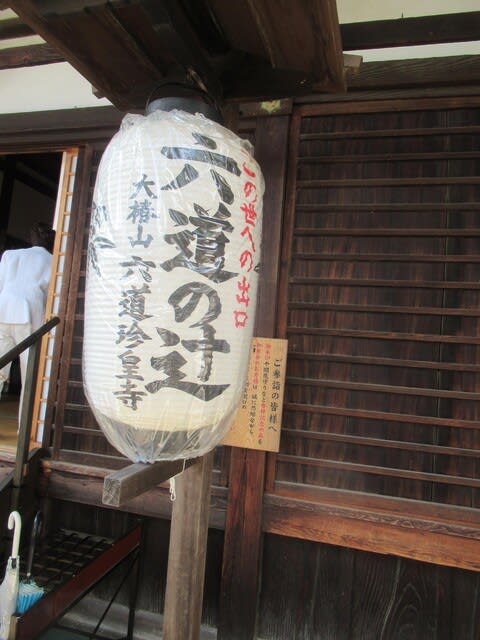

(PART-1 2022-7-25付ブログ参照)

夏のお盆時期、六道珍皇寺を訪れて住職の話を聞けるのは興味深い。

というのは8月7日から10日まで精霊迎えといって祖先を高野槙に迎えて

冥土から自宅に連れて帰る宗教行事が室町時代から行われている寺だからである。

平安前期の開創でその当時、鴨川が今の3倍、4倍の川幅があり、

この六道珍皇寺は今の10倍以上の大きな敷地であったころ、

この寺が亡き人と別れ、亡骸をこれより先の鳥辺山へ送ったことから冥界との境の辻であった。

六道仏が置かれている鴨居。

初めて見た。

薬師如来坐像(平安時代)(重要文化財)

本物は堂に大事に保管。

平安時代の頃の大きな六道珍皇寺の絵図。

曼蛇羅の掛軸

下半分は仏教でいう六道(六種の冥界)を描いている。

上半分は山を登っていく若い時から壮年期

山から下りる老年期を昔の誰にでもわかりやすい絵で表している。

住職はTV「ブラタモリ」に出演したりしたそうで、話が京都の歴史、

仏教、寺の縁起など、熱心に説明してくれて感謝。

冥界のおどろおどろした地獄道などが描かれている。

これを見たら昔の子供たちはどう思っただろう。

小野篁(802-852)

嵯峨天皇に仕えた平安初期の公卿。

高身長、武芸に秀いで百人一首にも選ばれた歌人でモテた反面、奇行の多さから隠岐に流されている。

特別な才があったのか、夜になると閣摩庁に勤めて、

閣摩大王にどの冥界に行くかのジャッジに人々の手助けをしたそうだ。

平安時代の死後の考え方が垣間見れて興味深い。

冥土に通じている井戸。

井戸の前の置石には長い長い年月、人々が立っただろうと思わす2つの足跡が深く刻まれている。

黄泉がえりの井戸。

あの世から戻ってくるといわれている井戸。

言わずと知れた閻魔大王像。

一説によると怒り顔は人間をジャッジするためではなく、

人間と同じ苦しみを分かち合うための辛い顔だという云われがあるそうだ。

六道珍皇寺のシンボルの小野篁像。

力餅食堂、なんとなく記憶にありますが行ったことはありません。

是非、チャンスがあったらお薦めの大福食べてみたいですね!