佐野厄除け大師とは通称で正しくは山号は「春日岡山」、

寺号は詳しくは「春日岡山転法輪院惣宗官寺」と称し、

天台宗の寺院である。

又、当山は厄よけ元三慈恵大師を安置し、厄よけ、身体安全の祈願を続け、

年毎に信者が激増して正月大祭には約百万人以上の参拝者が来るという。

http://www.sanoyakuyokedaishi.or.jp/

この山門は当山が江戸初期(慶長8年)、

現在の城山公園より現在地に移転する際、

移されたもので約10万石の格式の大門といわれており、

総けやき造りの堂々たる風格を誇っている。

厄除元三慈恵大師一千年御遠忌を記念して建立された。

金銅大梵鐘は人間国宝・香取正彦によって謹製された

日本一大きな金の梵鐘で昭和59年4月に完成した。

明暦4年(1658年)天明鋳工105人が合作して寄進した大鐘の銅鐘。

竜頭は蒲宇(想像上の動物)の首を現している。

天明鋳物の中でも代表的作品である。

先代住職が三大師を提唱、以後当山は関東の三大師として定着した。

因みに他の二大師は青柳大師、川越大師だ。

これが今年の厄よけ、方位よけの一覧表。

健康は最上の利益

満足は最上の財産

信頼は最上の縁者

心の安らぎは最上の幸福である

当山では次の祈願もしている。

方位除災・身体安全・家内安全・商売繫盛・心願成就・

交通安全・進学祈願・無事安産・海外渡航安全・

虫封じ・新築祈願・社内安全

奇跡のれいすい観音。水は生死の海の水を意味している。

平成24年1月9日未明、盗難に遭ったが

皆様の願いが通じたということで同年2月22日朝、

駐車場(佐野市大町地内)に雨の中一人でたたずんでおり、

無事に帰ってきたという逸話がある観音様。

昭和53年に建立された子育て地蔵尊。

ふくよかで愛らしい笑顔のお小僧さんで

竹ぼうきを持って立っているまめまめしい姿は

お子様の無事成長を願う親達の心に言い知れぬ期待感を与える。

-はけば塵拭えば又散り積もる 人の心も庭の落葉も-

当大師さまには驚いた。

御礼の気持ちの奉納所、おみくじ、絵馬などが

自動販売機で取り扱われていた。

その自販機にはおみくじのひきかたまでもが書かれている。

「目をとじて生年月日を唱えながらひいてください」

こんなやり方でご利益の気持ちが起きるのかしら?

神仏の神秘性が無くなってしまうのでは。

義人・田中正造の墓が当山にあるとは知らなかった。

田中正造翁(1841~1913)は佐野市小中町に生まれ、

この惣宗寺を本拠地として政治の道に進み、

栃木県会議長を経て帝国議会代護士となり、憲政史上に不朽の名を留め、

全生涯を正義の旗手として人々の尊重と自然保護のために捧げた。

翁の没後、当寺院で本葬が執行され、

遺骨は、ゆかりの地5ヶ所に分骨埋葬された。

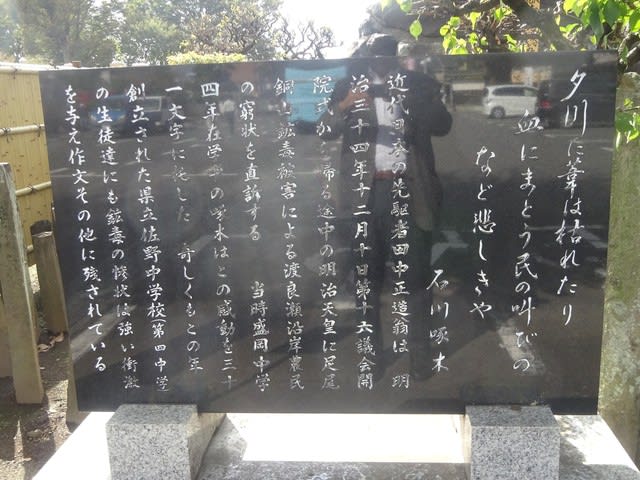

近代日本の先駆者・田中正造翁は明治34年12月10日、

第16議会開院式から帰る途中の明治天皇に、

足尾鉱山鉱毒被害による渡良瀬沿岸農民の窮状を直訴した。

当時盛岡中学四年在学中の石川啄木は

この感動を31文字に託したのがこの歌碑の歌だ。

夕川に葺は枯れたり

血にまとう民の叫びの

など悲しきや 啄木

この佐野東照宮は徳川家康公の御霊が静岡県久熊山より日光遷座の途中、

元和3年3月28日、一泊、この仏縁により

諸大名の寄進にて本殿等の造営が成り、

江戸後期を代表する華麗、精緻な技巧によって完成された。

全国に祭祀されている東照宮社殿400余社の中、

最も優れた建造物と高く評価されている。

佐野といったら佐野ラーメン、いもフライに大根そば。

それをキャラクターにした記念写真用パネルが境内にありとても目立った。