かつての有栖川宮の御用地に造られた公園で大正2年高松宮に継承され

その後御用地1万1,000坪を公園地として東京市に下賜され昭和9年11月に開園した。

現在は麻布野球場と庭球場を編入し、本園の総面積は2万343坪もある。

ここは公園の西南側の入口、広尾口。

最寄駅は東京メトロ日比谷線の広尾駅。

この公園エリアは都心には稀な閑静な地で園内は起状に富み、

東側の高台からここ西南側の低地に向けて大きく傾斜した地形となっている。

この地の歴史は江戸時代は陸奥盛岡藩の下屋敷だった。

明治29年に有栖川宮威仁親王が霞ヶ関から移動し、御用地となった。

その後、高松宮が継承し昭和9年に東京市に下賜された。

又、地形として丘陵より渓谷を下って大小2つの流れる水は

公園西側にある池に流れ込んでいる。

周辺に茂る樹木は日本古来の林泉式の修景による高雅な自然趣味の庭を呈している。

この公園の周囲は多くの外国大使館、外国人住居があり、

この日も外国人家族が楽しそうに遊びながらくつろいでいたのが印象的だった。

公園の高台にある広場の一角に造られた有栖川熾仁親王の銅像。

親王(1835~1895)は有栖川宮家9代目の親王で

明治維新、西南の役、日清戦役ですぐれた勲功をたてられた。

その間、福岡藩知事や元老院議長、左大臣、近衛都督、参謀総長などを歴任され、

明治28年1月に亡くなられた。

この銅像は大熊氏広作で明治時代の代表的作品の一つとして

極めて価値の高い芸術品だ。

明治36年に三宅坂の旧参謀本部構内に建立したものを

昭和37年にゆかりの深いこの公園に移設した。

公園の高台の所はかなり広い広場に成っている。

その東側には都立中央図書館が併設されている。

東京の坂は東京都の中心部や山の手地域の傾斜地を

特徴づけるファクターになっている。

岸(擁壁)、階段、斜面樹木などだ。

東京の坂は名前が付いているものだけでも800以上もあり、

なかでも江戸時代に武家屋敷の多かった

文京区・港区・新宿区・千代田区あたりに多い。

今回のブラリ散歩でも8つの坂と遭遇してしまい、その多さにビックリした。

なぜこんなに多いのか?

それは江戸川幕府が山の手台地を武家屋敷、

低湿地を町人の下町として江戸の町を築き、

江戸の発展に伴い道路網を整備していったため、

多くの坂道が生まれたといわれている。

南部坂

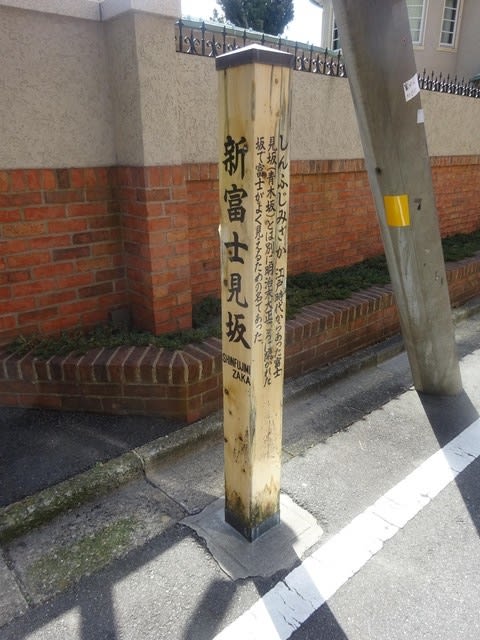

新富士見坂

青木坂

新坂

木下坂

北条坂