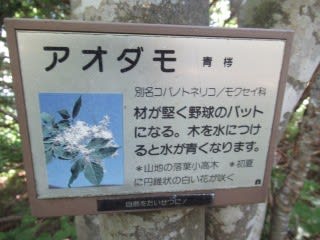

大沼公園の木々に名札が付けられていました。

例えばアオダモの名札には

「材が堅く野球のバットになる。木を水につけると水が青くなります」

と記されていました。

野球のバットに使われるアオダモですが、育つ地域によって材質が異なり、どこで採れたアオダモでもよいという訳ではありません。

例えば、北海道の太平洋側で育つアオダモは反発力が強くて弾力性に富み、強靭で耐久性があり軽いので、バットの材として最適です。

ですが近年、北海道でバットに適したアオダモを使いつくし、一定の樹齢に達したアオダモが枯渇してしまったらしいのです。

ということで、今目にしているこの木は、かなり貴重な一本のはずです。

水際に穂咲アジサイが咲いていました。

近くにホツツジが白い花を掲げていました。

10年程も前、尾瀬の燧ケ岳の頂きでホツツジに出会ったことを思い出します。

旅に出てから、ひたすら車窓の景色だけを見てきましたが、ようやく本来の「花の旅」らしい雰囲気になってきました。

とは言っても、北海道の8月下旬に見られる花はそう多くはありません。

花は少ないのですが、定年後に始めた樹木観察で、木を観る目が養われ、コナラの葉などを見ているだけで、楽しい時が過ごせます。

葉っぱを見ているだけで、わくわくする程なのです。

上手く説明できませんが、今まで緑一色だった木が、個性を語り始めるのが分かるのです。

池の畔にエゾミソハギが咲き、池の水面にヒシが葉を広げていました。

ヒシは、その葉の形から「菱形」という言葉ができた植物で、実にはトゲがあって、忍者が追手をかわすための撒菱(マキビシ)に用いたとされます。

シナノキが特徴的な形の種を稔らせていました。

シナノキの種の付け根には、白っぽく見える苞葉が付いています。

この苞葉は、種が熟した際、ヘリコプターの羽のように機能し、種を遠くへ飛ばします。

ツリバナは、枝へ吊り下がるように花を咲かせ実を稔らせます。

ツリバナは秋になると、実が燃えるような朱赤色に熟しますが、今の季節は、萌黄色とでも言うべき色をみせます。

実の表面を走る、繊細な朱色の線がお洒落です。

その先で、カンボクが赤い実を稔らせていました。

葉が赤味を帯びるのは、秋を先取りしたからでしょうか。

かって北海道で、20年程の歳月を暮らしたことがあります。

北国では、夏が終わるとあっという間に秋が来て、そのすぐ先に冬の足音が聞こえ始めます。

今朝のひと時を過ごした大沼公園は、爽やかな夏風に包まれていました。

「青春18きっぷ」花の旅 北海道 indexをご利用下さい。

全ての「花の旅」はこちら → 「花の旅」 総合目次

筆者のホームページ 「PAPYRUS」