決戦前夜の頑張らないクン

手でヘッドを下に振らない

体の回転でクラブを上から

進行方向の左が低いうちに入れる・・・

わかっちゃいるけどなかなか簡単じゃあないですね。

視覚情報として 他人のスイングを見ても

「まるで」手でクラブを下に振っているか のように見えるし

まして、いまや公に手打ち、煽り打ちが

推奨される時代ですから、参考にしようと

トッププロのスイングを見れば余計

手で下に振っていますものね。。。困ったものです。

手を出来るだけ使わない練習としては

グリーン周りのランニングのようなアプローチは最適です。

しかも、これはすぐに実践投入出来、

必ず結果も伴う と言うおまけ付 なのです。

刷毛塗ショットの肘使い、手使いもとても大切では

ありますが、アマチュアのアプローチ全般を見ていると

テークバックを真っ直ぐに引きすぎです。

特に 体を主体にする場合は、

手ではなく体で

もっとグリップ(ヘッド)をインサイドに

動かさなければいけません。

と同時に切り替えしてからは

ボールまで もっとインサイドから

勿論 手ではなく体の向きの変更で

入れてこなくてはいけません。

上から打つ と言うテーマではですが、

「体で」インサイドから入れてくる というのは

即ち、上から打つ ということと直結しており、

多くのアマチュアはアプローチであっても

正面を向いて“から″ボールを打ちに行く傾向は否めません。

正面を向いてからクラブを動かす では

もう時を失っていて、

左を向きながらインパクト → 上を向いてショット

という事なのです。

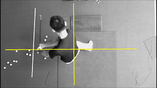

練習では、短い距離のランニングアプローチを

切り返しから、左サイドをさらに低くする位の

気持ちでするといいと思います。

その際、やはり気にしてもらいたいのは

左サイドをさらに低くする ことそのものが打撃で

左サイドをさらに低くして“から”打つ のでないので

自分のスイング、タイミングが見て取れるかと思います。

アプローチで顕著に出てくるのが

多くのゴルファーはヘッドばかり動かそうとしています。

意識として、もっともっと

体の向きの変更で「グリップ」を移動させる意識が

必要だと思います。

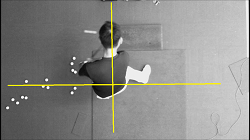

この上から見た画像で

グリップを体の向きで動かしていれば

ヘッドがグリップを追い越すことは決してなく

正しいショットを打ち手の背後から見た時

インパクト後、まずはじめに体から出てくるのは

グリップでヘッドでない という事です。

それが即ち 上から打つことにつながって来ます。

からだの正面でボールをとらえる コトは

そのクラブの長さなりの

上下・左右 の入射角 になり

インパクト時のロフト、フェースの向きなどの安定性

疲労や打つ状況による影響をかなり抑えられるコトにあります。

また、体の正面で打つ、ボールと正対して打つ、

というコトは 両腕の長さが釣り合う場所

もしくは 時期に ボールをとらえられる

というコトでもあるので

からだの回転が 左右それぞれの長さを制限・制約

するようなことがあってはなりません。

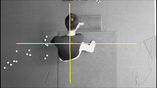

例えば この体のねじりとクラブの場所では

この左右の腕の長さ にせざるを得ず

恰好 と追いかけてしまうと

ヘッドの姿勢 ロフト角度やフェースの向きは

超絶 でたらめな状態になってしまいます。

少なくとも インパクト時に 右腕が長くなっている、

もしくは元の長さ

それに伴う 右サイドの高さがないと

オリジナルロフトなりにボールを飛ばすことが出来なくなりますが、

このスイング法では 断定してもいいかもですが、右サイドが低くなり

右腕が元の長さに戻せるインパクトが作れません。

それでは 望みの距離を打つのに筋肉スイングが必要、

何割増しのヘッドスピードを要求されます。

腕の長さをフリーしておけるからだの回転では

背骨が軸になるのですが、

意識としては 背骨の外にある柱に沿って背中を移動させる、

柱をに背骨をくっつけ、その柱の外面に沿って動かす感じがいいと思います。

そうなると その回転運動、軸運動をするのには

頭は かなり大きく動かしていないと出来ません。

✋その軸は傾いているのですから

背中の外にある柱のあっち側とこっち側に

頭が動くことによって 実際には軸運動が出来るのです。

頭という 局所的にかなり重たいものが

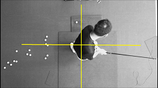

写真のように 右→㊧ に動くことが

結果、体重移動、軸足を移動を決めていく とも言えます。