ラクダとベドウィン-イスラムのはじまり(2)

アラビア半島の面積は約260万平方kmで、世界最大の半島である。ほとんどの地域は一年中乾燥しており、河川はほとんどが枯れている。半島の約三分の一は砂漠で、中でも南部に広がるアラビア半島最大のルブアルハリ砂漠の面積は約65万平方kmで、日本の総面積の約38万平方kmよりもずっと広い。

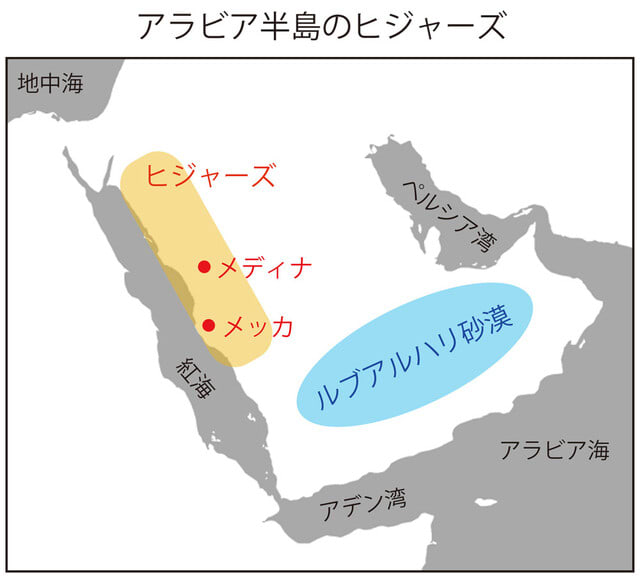

アラビア半島の紅海沿岸地域は「ヒジャーズ」と呼ばれ、山脈が連なっており比較的降雨に恵まれている。このヒジャーズ地方にイスラムの二大聖地であるメッカとメディナがある(下図参照)。

ヒジャーズ地方では古くから農耕が行われており、ナツメヤシなどが栽培されていた。また、アラビア半島南部で産出される香料である乳香をエジプトなどに運ぶための中継地になっていた。乳香はカンラン科の木の樹液が固まったもので、乳白色をしていることからこの名前が付いた。乳香は高貴な香りがすることから、古代エジプトやユダヤ教では神にささげる神聖な香として用いられた。

アラビア半島に住む人々はアラブ人と呼ばれ、「ベドウィン」と言われる遊牧民と商人が主である。アラブ人の言葉はユダヤ人のヘブライ語と似ており、アラブ人とユダヤ人は同じセム族に属していたと考えられている。イエス・キリストが話したと言われているアラム語もセム族の言葉の一つである。

また、イスラム教では旧約聖書も新約聖書も神の言葉を記した書(啓典と呼ぶ)であり、ユダヤ教・キリスト教・イスラム教は同じ神を信仰していると言っても間違いではない(この話は次回に詳しく触れることにします)。

さて、ベドウィンはヒツジやヤギ、ラクダを飼育する遊牧生活を送っていた。食用としてはヒツジが特に重要で、旧約聖書ではヒツジとハトを神にささげている。アラブ人にとっては、客にヒツジを丸々一頭ふるまうのが最大級のおもてなしとされているらしい。そして客は目玉を丸呑みするのが礼儀と言う。

アラビア半島の家畜としては、やはりラクダが特徴的だ。ラクダは乾燥に強く、砂漠ではラクダは必需品となる。最近の研究によると、地中海東岸部でラクダが家畜化された時期は紀元前10世紀頃ということである。

ラクダにはヒトコブラクダとフタコブラクダがいるが、アラビア半島にいるのはヒトコブラクダの方だ。一般的にヒトコブラクダの方が暑さに強いと言われている。このコブの中には水が入っていると思っている人もいるが、これは間違いで、ラクダは水を飲まなくても数日間は生きられるために、このような俗説が生まれたと考えられている。

実は、ラクダのコブの中に入っているのは脂肪だ。この脂肪が水の元になっている。脂肪を分解してエネルギーを生み出す時に一緒に水ができるのだ(脂肪中の水素原子に呼吸で取り込んだ酸素が結合することで水ができる)。ラクダはこの水を利用している。

同じように渡り鳥も脂肪を分解することで水を得ている。渡り鳥は渡りをする前にエサをたくさん食べて体脂肪量を増やす。一般的に遠くまで渡りをする鳥ほど体脂肪率は高くなる傾向にある。中には数千キロの距離を飛び続ける渡り鳥もいるが、脂肪を分解してエネルギーと水を生み出すことで休むことなく飛び続けることができるのだ。

ラクダにはコブ以外に水不足に強い仕組みがある。それが血液や体液の中に水を貯える仕組みだ。たいていの哺乳類は大量の水分を摂取すると、血液や体液の浸透圧が低下して体の機能が低下する「水中毒」が起こる。ところがラクダの体は低浸透圧にも耐えられるようになっているのだ。ラクダは水が飲める時には何十リットルもの水を飲んで体の中に貯えることで水が飲めない時に備えている。

このように乾燥に強いだけでなく、ラクダの体は砂漠で活動するために様々な進化を遂げている。足の裏は大きく平たくなっていて、歩く時に砂に埋まらないようになっている。また、砂を吸い込まないように鼻の穴を閉じることができるし、まつ毛は二重になっていて砂が入りにくくなっている。このまつ毛のおかげで人間を見下したような独特の目つきになるが、ベドウィンはその理由をラクダの方が人間よりアッラーのことをよく理解しているからだとしているらしい。

ラクダは移動手段だけでなく、食肉としても利用されるし、乳もそのまま飲まれたりヨーグルトにして食べられたりする。ラクダの乳は脂肪分が少ないため、チーズやバターにはなりにくい。なお、ラクダはハラール(イスラム法で許された行いや食べ物)であるため、食べても良いことになっている。

ベドウィンはラクダに乗ってヤギやヒツジを飼育する遊牧生活を送ったり、交易品を運んだりしていた。そして、点在するオアシスで農耕や商売をする人々と物品のやり取りをしたのだろう。こうした生活が繰り広げられていたアラビア半島でイスラム教が生まれるのである。