修道院とビールとカール大帝-中世ヨーロッパのはじまりと食(4)

日本人が飲み会でとりあえず一杯と言うと「ビール」になります。乾杯のあとは日本酒や缶酎ハイに移る人もいますが、いずれにしても日本人にとってビールはとても親しまれているお酒と言えます。

2018年に日本で飲まれたビールは510万㎘だそうで、東京ドーム4杯分に匹敵する量です。一方、世界全体のビール消費量は1億9000万㎘にのぼり、地球規模で大量のビールが飲まれていることが分かります。

このようにビールが広く普及する土台を作ったのが前回登場したカール大帝です。カール大帝と修道院や教会との強い結びつきがビール醸造を(そしてワイン醸造をも)発展させたと言えるのです。今回はこのビールの話題を取り上げます。

(Manfred RichterによるPixabayからの画像)

************

ギリシア・ローマ時代にお酒というとワインになる。この理由として、ギリシアやローマが位置する地中海沿岸の気候や土壌がブドウの栽培に適していたことがあげられる。一方、ギリシアやローマはビールの原料となるムギ類の栽培には適していなかった。

もともとビールは、ムギ類の栽培が盛んだったメソポタミアのシュメール文明で作られ始め、大穀倉地帯を有するエジプトでも盛んに醸造が行われた。

参考:オリエントの酒造りの歴史

一方、北ヨーロッパに住んでいた古代ゲルマン人も、移動を繰り返しながら狩猟と採集以外にオオムギの栽培を行っており、これを原料にしてビールを作っていたようだ。ローマ帝国時代の政治家・歴史家のタキトゥス(55年頃~120年頃)は『ゲルマーニア』において、ゲルマン人が低級な酒のビールを節操もなく飲んでいることを記述している。ローマ人にとってオオムギは家畜のエサであり、それから作った酒を飲んで酔っ払うのは野蛮人の行いだったのだろう。また、ローマが征服したガリア(現代のフランス)に住んでいたケルト人もビールの醸造を古くから行っていた。

ゲルマン民族の大移動が起こり西ローマ帝国が滅亡すると、西ヨーロッパはビール好きのゲルマン人によって支配されるようになる。「ヨーロッパの父」と呼ばれるカール大帝(742年~814年)も大のビール好きだったらしく、大きな盃で大量のビールを飲んでいたそうだ。

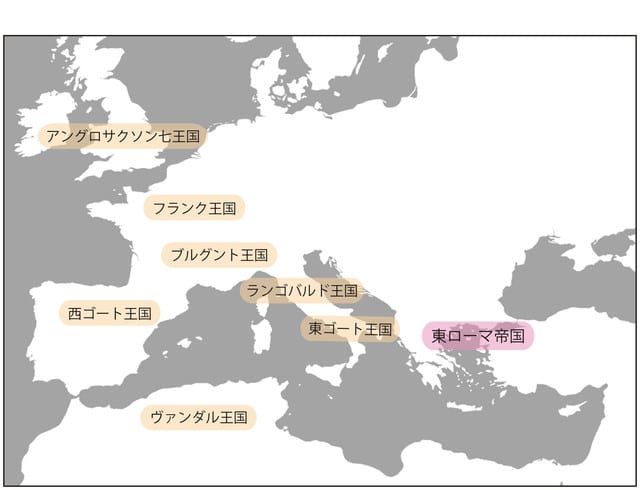

カール大帝は、イギリスやスペインを除くヨーロッパの主要地域を支配下に置いた(下図参照)。とは言っても、国内情勢はまだまだ不安定で、たえず各地におもむいて皇帝としての威厳を示す必要があった。このような不安定な政治的基盤を強化・維持する上で重要な役割を果たしたのが修道院や教会だった。つまり、カールのヨーロッパ支配を支えたのは修道院と教会だったのだ。

彼は、ケルンの西にある首都のアーヘンに教育施設を備えた教会を設立するとともに、国内の各地に修道院や教会を建て、信頼できる人物を修道院長や司祭として送り込んだ。修道院と教会には領地が与えられ、前回お話しした大領主となるものも出てくる。

各地で開かれる統治会議である「王国会議」には、現地の貴族とともにこのような司教や修道院長も参加した。会議では政治だけでなく、キリスト教関係の事項についても協議が行われ、政府とローマ・カトリックが協力することで政治と宗教活動が行われていたと言える。

なお、会議録の作成や他の地域との文書のやり取りを行っていたのはラテン語ができる宮廷司祭などのキリスト教関係者であった。つまり、教会関係者のインテリとしての能力とローマ教皇・大司教・司教というヒエラルキーを軸に構成されたローマ・カトリックのネットワークが統治システムの一翼を担っていたのである。

さて、各地を視察するために巡行を行ったカール大帝であるが、現地で身の回りの世話を行ったのが修道院であった。快適な寝室と美味しい食事だけでなく、ビール大好きのカール大帝のために美味しいビールの準備はとても重要だった。こうして各修道院はビール醸造に精を出すようになる。

修道院には教育・研究施設としての学校が作られており、文化レベルも高かった。修道士たちは古典文献を読み込み、実際に醸造実験を繰り返すことで次第に高品質のビールを作ることができるようになった。そしてビールの醸造技術を体系化し、弟子たちに学ばせた。

こうしてあまりにも美味しいビールができるようになったので、飲み過ぎてしまう修道士も多くなったようだ。その結果、「聖歌を歌う時に舌がもつれたら12日間パンと水だけで過ごさなければならない」などの戒律も作られたという。

ところで、カール大帝の時代のビールにはまだホップは入っていなかった(ホップの使用は12世初めにドイツの女子修道院が始めた)。当時は「グルート」と呼ばれるハーブなどの薬草が入れられていた。ホップもグルートも、ビールに独特の苦みを加えるとともに、雑菌などが繁殖するのを防ぐ役割がある。このため、良質のビールを造る上で高品質のグルートを確保する必要があり、グルートをめぐる激しい争奪戦が修道院を中心に起こることもあったらしい。

修道院が造るビールは高品質のため次第に市場で高い価格で取引されるようになった。そしてこれが修道院の重要な財源の一つとなって行くのである。