ボルドーワインの歴史-フランスの大国化と食の革命(10)

前回はブルゴーニュとシャンパーニュのワインの歴史を見て行きましたが、今回はブルゴーニュに並ぶワインの銘醸地であるボルドーのワインのお話です。

ブルゴーニュのワインとボルドーのワインはともにフランスを代表するワインのため、両者は比較されることがよくありますが、面白いことに実に多くの点で異なっています。例えば、使用されるブドウの品種が違います。また、ワインのボトルの形も、ブルゴーニュは「なで肩」で、ボルドーは「いかり肩」と言うように大きく異なっています。

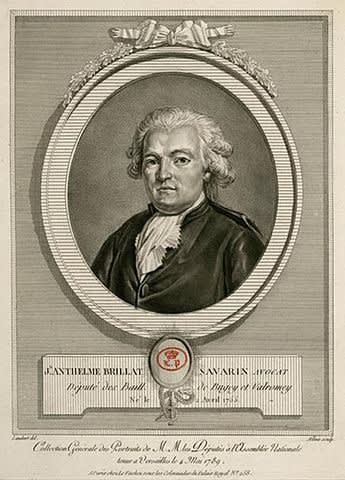

ブルゴーニュ(左)とボルドー(右)のワインボトル

さらに、この後で詳しくお話しますが、歴史的にもボルドーとブルゴーニュには大きな違いがあります。

今回はボルドーワインの歴史を取り上げますが、前回と今回の話を読んでいただくと、ブルゴーニュとボルドーのワインの歴史について概略を理解してもらえると思います。

************

最初に、ボルドーワインの特徴をあげておこう。

【ボルドーのワイン】

・ボルドーはガロンヌ川に面した町で、川が運んできた砂利のおかげでブドウ栽培に適した土壌が広がっている。

・生産されるワインの約9割が赤ワインであり、複雑かつ濃厚な味わいで、瓶内で長期熟成させて飲むことが多い。この長期熟成の際に澱が出るため、ボトルをいかり肩にして、グラスに注ぐ時に澱が入らないようにしているのだ。なお、ブルゴーニュワインのボトルがなで肩なのは、たがいちがいに置くことで収納しやすくしたからだ。

・ボルドーでは複数の品種のブドウを混ぜてワインを造っている(ブルゴーニュでは単一品種のブドウでワインを造っている)。

・赤ワイン用に使用される主な黒ブドウは、メルロとカベルネ・ソーヴィニヨン。両者はほとんどのボルドーワインでブレンドされていて、メルロ主体のワインやカベルネ主体のワインなどがある。

・ボルドーでは生産者(シャトーと呼ばれる)ごとに格付けが行われている(ブルゴーニュでは畑ごとの格付け)。ただし、すべての地区で格付けが行われているわけではない。

・最も有名な地区がメドックで、中でもオー・メドックに格付けが高い上質なワインが集中している。ちなみに、メドックの格付けが行われたのは1855年の第1回パリ万博の時で、それが今でもほぼ変わらずに受け継がれている。メドック以外には、サン・テミリオンとポムロールなどが有名。

・赤ワイン以外に有名なのが、三大貴腐ワインの一つの「ソーテルヌ」。貴腐ワインは、カビの一種の貴腐菌がついて水分が抜けたブドウを原料にして造られる甘口のワインである。

それでは、ボルドーワインの歴史について見て行こう。

ボルドーは古代から栄えてきた港町で、紀元前300年頃にガリア人によって築かれたと言われている。その後、紀元前1世紀にローマによって征服された。ボルドーの土壌はブドウ栽培に適していたため、ワイン好きだったローマ人はワインの製法を伝え、ワインの一大産地となった。

5世紀になるとボルドーは、民族の大移動によってやって来たゲルマン民族によって支配されるようになる。そして、ゲルマン民族を統一したフランク王国の領土となった。しかし、ボルドーには良い港があったことから、イスラムやヴァイキングなどによって征服されることもあった。

950年からは、フランス貴族のポワティエ家がボルドーを含むフランスの南西部(アキテーヌと呼ばれた)を治めるようになった。アキテーヌ公の領土はフランスの中で最大であり、また大西洋岸のボルドーやラ・ロシェルなどの港はワインなどの交易でとても栄えていた。このため、アキテーヌ公はフランス国王よりもずっと裕福であったと言われている。

アキテーヌ公ギヨーム10世には息子がおらず、娘のエレオノールがアキテーヌの後継者だった。彼女は1137年にフランス王ルイ7世と結婚したが、1152年に離婚する。豊かな生活に慣れ親しんだエレオノールが、貧しい宮廷生活になじめなかったからだと言われている。そして、1154年にはイングランド王となるヘンリ2世と結婚した。その結果、それ以降アキテーヌはイングランド国王の領地となったのである。

こうしてイングランドとの強固なつながりが生まれたボルドーは、主にイングランド向けにワインを輸出するようになる。イギリスではブドウの栽培ができなかったため、ボルドーの良質のワインはイングランドの王侯貴族に大歓迎されたのだ。ボルドーの赤ワインはイングランドではクラレット(claret)と呼ばれ、これが赤ワインの代名詞となり、現在でも使用されている。

イングランド王ジョン(在位:1199~1216年)は、ボルドーがワインを出荷するまで他の地域のワインの出荷を禁じるなど、ボルドーを優遇した。また、税金も免除されていた。さらに、イングランドへのワインの輸送にはイングランドの軍艦が護衛として付き添った。

イングランドに運ばれたワインの一部は、フランドル地方(現在のオランダ南部、ベルギー西部、フランス北部にかけての地域)やドイツ、スカンジナビア半島に向けて再輸出された。イングランドもボルドーワインで大儲けをしていたのだ。なお、当時は900リットルほどの樽でボルドーワインが運ばれていた。この樽は「トノー(tonneau)」と呼ばれ、これがその後、船舶の積載量を表す国際単位の「トン」となった。

ボルドーとイングランドの良好な関係は長く続いたが、フランスとイングランドが戦った百年戦争(1337~1453年)によって一時停止を迎える。この戦いは最後にフランス軍がボルドーを占領することで終了したのだが、その結果、ボルドーはイングランドにワインを輸出することができなくなったのだ。ボルドーは生産量の80%以上をイングランドに輸出していたため、ボルドーの経済状態はとても悪くなった。

しかし、ルイ11世(在位:1461~1483年)はワインの税収に魅力を感じたことから、ワインの生産者などボルドーの有力者を集めて議会を設立し、ワイン生産を保護させた。かつてイングランド王が与えた「ボルドーが他に先駆けてワインを出荷できる」特権も認めたため、海外への輸出も復活した。

ボルドーの議会はブドウ畑を整備するとともに、ワインの生産量を増やすために、荒れ地を開拓しブドウ畑を広げて行った。こうして17世紀以降になって、メドック地区などの現在銘醸地になっている地域にブドウが栽培されるようになった。

17世紀から18世紀にかけて、ボルドーワインのほとんどはイギリスやオランダ、ドイツの商人に販売されていた。中でもオランダ人は大量のワインを購入し、それを蒸留して「ブランデー」を造っていた。ボルドーもそれに合わせて、蒸留用のワインの製造も行うようになった。

それに加えて18世紀からは、アメリカ大陸の植民地向けのワインの輸出が増大した。植民地の支配人たちが本国の貴族のような生活を追い求めたため、ワインの需要が増えたのである。その結果、ボルドーは著しい繁栄を遂げることとなった。

一方、フランス国内では17世紀になって上流階級でボルドーワインが飲まれるようになっていた。例えば、ルイ15世が愛したポンパドゥール夫人(1721~1764年)はボルドーのシャトー・ラフィット・ロートシルトというワインを愛飲していたと言われている。

しかし、フランス国内でボルドーワインが本格的に飲まれるようになるのは19世紀半ばにパリを中心とする鉄道網が作られてからであり、それまでは水上輸送が可能なところでボルドーワインが主に楽しまれていたのである。