維新の歌・佐久良東雄 その一(『祖国と青年』平成26年2月号掲載)

春の野に生い出で来て咲く花の様に、この私も、大君の恵みを受けて、武士としての花を咲かせようではないか。

梓弓春野わけつゝ武士の花をさかせむ君のめぐみに

(『佐久良東雄歌集』)

幕末の志士の中で、自らの志と祖国・天皇に対する熱い思いを和歌に詠み込み、多くの人々の魂を揺り動かした第一人者は常陸国生れの志士・佐久良東雄である。

東雄は幕末期の歌人としても高い評価を受けていた。私は、学生時代を福岡の地で過ごした事もあって、平野國臣の和歌を愛唱していた。だが、『維新の歌』を繙き、佐久良東雄の和歌の数々に出会って以来、すっかり東雄の和歌の虜になってしまった。古本で『佐久良東雄歌集』を買い求め、何度も拝誦し、昭和六十年時に全国を回っていた時には、筆ペンで毎日筆写していた。東雄の吐く一つ一つの言の葉が私の魂に共鳴を与えるのだ。

佐久良東雄は常陸国(茨城県浦須村)の豪家・飯島家の後継として生れたが、九歳で出家した。万葉法師と呼ばれた康哉の弟子となって国学を学び、水戸藩の志士とも交わり、師の憂国の志を継いだ。

天保十四年(1843)三十三歳にして、仏門にある事を悔い、鹿島神宮に詣でて潔斎祈願して還俗した。その時に、自分の名前を佐久良靭負東雄と改めた。佐久良は桜であり、日本精神の体現を名に籠めた。その後、江戸に出て、更に弘化二年(1845)には京都に上り、大阪に居を移して坐摩神社の神主になる。

この歌は、故郷を離れ江戸に出る時に詠んだものだが、「武士の花を咲かせむ」との強い決意に漲っている。七首の歌が残っており、東雄の強い決意がうかがわれる。その中の次の三首には、自らの生死をみつめる確固たるまなざしが表されている。東雄の生死一番の決断だった。

ふたゆかぬあたらこの世をいかにせばいたづらならず過ぎ果たすべき

おきふしもねてもさめても思ひなば立てしこゝろのとほらざらめや

現身の人なるわれやとりけもの草木とともにくちはつべしや

私の中には、皇祖天照大御神様が授けられた大和魂が籠っているのだ。この大和魂を磨きに磨いて光を発するような人間になるのだ。

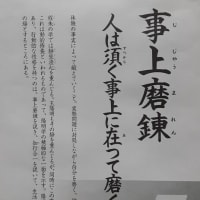

皇祖のさづけ置かれし日本魂磨けやみがけひかり出づるまで

(『佐久良東雄歌集』)

東雄は鹿島神宮に詣で、潔斎して絶食し、皇国復興を七日七夜祈願した。

みそぎして汝かねぎことは大神のうけつとてしかのなくぞうれしき

「祈ぎ事」とは「祈願したことがら」である。最後の夜に、鹿島の神の化身である鹿が鳴き、東雄は祈願成就の確信を抱いたのだった。

三十三歳の東雄をしてかかる行動に踏み切らせたのは、祖国日本に生れた喜びと幸せを魂の底から実感していたからであった。

たぐひなき神の御国にうまれいでしかひあるひととなるよしもがな

東雄は日本を「類のない神の国」だと表現し、その様な国に生れた以上、生を享けた幸せに応え得るような、生き甲斐の有る人生を送るべきだと言っている。

東雄の長歌に次の歌がある。

わが君にまさるきみなし、わが祖にまさる祖なし、わが君は今の現に、天照す日の大御神の珍の御子、わが祖は日の若宮におはします、神伊邪諾の大御神、わが君に勝る君なし、わが祖に勝る祖なし、尊き此の身、嬉しき吾が身

日本人が中心と仰ぐわが大君・天皇様は天照大御神の珍の(貴く立派な)御子孫であり、吾々日本人の祖先はイザナギの命なのである。わが君である天皇様に勝る主君は無い、そしてわが祖先に勝る祖も無い。その事を思えば何と自分の身が尊く思われる事であろうか。わが身が何と嬉しい事であろうか。この長歌を、心静かに声に出してゆっくり心を込めて拝誦すると、日本人に生れた喜びが心底から湧き起ってきて涙が溢れて来る。その実感を東雄は、しかと持っていた。

東雄は、日本人として生れた者は、総てが天照大御神の授けられた日本魂(大和魂)を持っているのだ。それを眠らせてしまって良いのか。自分の中にある大和魂を磨き出して、大君の為、日本の為に役に立つ人生を送るべきだと考えたのである。「磨けやみがけ」と重ねて自己錬磨の必要性を述べている。

東雄にとっては、全てが自らの目指す日本一の忠臣への道標と感じ取っていた。勿論、富士山を詠んだ歌も残っている。

富士の嶺の高く貴くみやびなる心を持ちて人はあらなむ

ふじの嶺の高き心を常に持たばふもとの塵にけがれざるべき

天皇さまを中心に戴く神の国日本、その国花として春に咲き誇る桜の花は、自然と高く貴い姿を醸し出しているではないか。

おのづから高く貴しすめろぎの神のみくにのやまの櫻は

(『佐久良東雄歌集』)

『佐久良東雄歌集』の多くは春夏秋冬自然の美を詠み込んだ歌である。東雄はわが国の自然を愛し、四季の移ろいに喜びを感じ、その感動を和歌に認めていた。

次の歌は元旦に詠んだ歌である。

朝日影豊栄のぼるひのもとのやまとの國の春のあけぼの

「春のあけぼの」は和歌では定番の歌であるが、東雄は初日の出をわが国の永遠の栄にたぐえて歌い上げたのだ。唱歌「一月一日」の二番「初日の光さしいでて、四方に輝く今朝の空、君がみかげにたぐへつつ、仰ぎ見るこそたふとけれ」を口ずさみそうになる様な和歌である。

更に「正月」と題する嬉しい歌がある。

この月はうれしかりけりいとまなきひともおほかたあそびくらして

これをしてかれをしをへてかくしてと年のはじめはたのしかりけり

東雄は日本人らしい心で日本の正月を楽しんだ。二首目の「これをして」「これをし終えてかくしてと」の思いは、現代でも、年が改まり新年を迎えて「新生」の思いで一年に臨む際のウキウキした気持ちを良く言い表している。

だが、東雄はただの歌人ではない。あくまでも志士であり、その生き方を歌に詠み表していくのである。東雄の求道心は、自然との触れ合いの中にも自ずと表現されてくる。

清きこゝろおもひ堅めし心地せり澄める月夜にこれる河の氷

真冬の凍てつくような寒気の中で氷結した川の水をみて東雄は「清らかな心を思い固めた様な姿だ」と感動するのである。「清きこゝろ思ひ堅めし」の言葉には、東雄の激しい人生姿勢が込められている。

更には、冬の雪風の中で蕾が芽吹き、春の訪れに応じて開く梅と桜を、困難を乗り越えて花咲く自らの心の戒めとした。

ゆきかぜにたまをみがきてうめとかをりさくらとにほふこゝろもたなむ

東雄は、桜を好み桜に自己を重ねて多くの歌を詠んでいる。この項で紹介した歌もその一つであり、天皇様を中心に戴く神の国・日本に咲き薫る山桜の姿を「自づから高く貴し」と誇らしげに詠んでいる。それは東雄の自身の心映えであった。「佐久良東雄」と自らを称する時、桜の如く美しく貴く気高く潔い生き方を体現するとの、強い決意と実践が求められる。それをあえて東雄は自任した。

日頃の鍛錬の為に木刀を握るに当っても、全てが天皇様に忠義を尽くす為であると思って精魂を傾けよ。

かりそめに木太刀とるとも大皇のおほみためにとおもへ大丈夫(『佐久良東雄歌集』)

私は学生時代、早朝に下宿の前の路上で、八角棒の素振りをして鍛錬していた。上半身裸で素振りに励む姿を見て、下宿屋の老夫婦が「多久さんは元気がいい。」と微笑まれていた。八角棒の表面にはマジックで「力なき正義は無能なり!」「破邪顕正」「剣魂歌心」「尊皇討奸」と記していた。そして、或る時この「かりそめに木太刀とるとも大皇のおほみためにとおもへ大丈夫」を知り、毎朝の素振りはこの精神でやるべきだと強く思った。

東雄は生活の全てを、忠臣として生きる為の自らの鍛錬の場だと覚悟していた。武の修練と共に、文の修練としての書道についても次の様に詠っている。

皇がため記さむ文を美しく書かむと思ひて手習ひもせよ

文字の一つも美しく書けずして、何の忠義かと、現代人の悪筆に東雄の怒りの声が聞こえて来る様な歌である。

東雄の真骨頂は、この生真面目さ、思いの強さに表われている。それは次の歌々に直截に詠まれている。

いかにして国にいさををたてましとねてもさめてもおもへますらを

ますらをの東をのこの一筋におもふこゝろは神ぞ知るらむ

かくまでにおもひつめたる武士の心はなどかとほらざるべき

「寝ても覚めても思え」「一筋に思う」「かく迄に思い詰めたる」全てが、東雄の求道心から発せられた真剣な思いのたけに他ならない。

幕末の志士達に体現されていて、現代の私達に失われているのはこの「一途さ」なのではないだろうか。ある時『太平記』の「天皇、笠置山落ちさせ給ふ」の段を読んでいた東雄は、自分がその場に居たならこんなみじめな事には決してしなかったのに、と歯噛みして悔しがった。その時に詠んだ歌。

わがあらばかくはあらじとちりひぢ(塵泥)のかずにもあらぬみをばわすれて

「私が居たならばそうはさせなかった」との強い思いを持ち得るかどうかが「心の熱さ」の証明となる。東雄は書物を繙きながらその心を錬って行った。それが、志士達の学問であった。自らの人生を雄々しく導いていく術を志士達は身に付けていた。一方現代の吾々にはそれが欠落している。身体を鍛え、技能を磨くに当っても、東雄の如き迫力が求められる。

春の野に生い出で来て咲く花の様に、この私も、大君の恵みを受けて、武士としての花を咲かせようではないか。

梓弓春野わけつゝ武士の花をさかせむ君のめぐみに

(『佐久良東雄歌集』)

幕末の志士の中で、自らの志と祖国・天皇に対する熱い思いを和歌に詠み込み、多くの人々の魂を揺り動かした第一人者は常陸国生れの志士・佐久良東雄である。

東雄は幕末期の歌人としても高い評価を受けていた。私は、学生時代を福岡の地で過ごした事もあって、平野國臣の和歌を愛唱していた。だが、『維新の歌』を繙き、佐久良東雄の和歌の数々に出会って以来、すっかり東雄の和歌の虜になってしまった。古本で『佐久良東雄歌集』を買い求め、何度も拝誦し、昭和六十年時に全国を回っていた時には、筆ペンで毎日筆写していた。東雄の吐く一つ一つの言の葉が私の魂に共鳴を与えるのだ。

佐久良東雄は常陸国(茨城県浦須村)の豪家・飯島家の後継として生れたが、九歳で出家した。万葉法師と呼ばれた康哉の弟子となって国学を学び、水戸藩の志士とも交わり、師の憂国の志を継いだ。

天保十四年(1843)三十三歳にして、仏門にある事を悔い、鹿島神宮に詣でて潔斎祈願して還俗した。その時に、自分の名前を佐久良靭負東雄と改めた。佐久良は桜であり、日本精神の体現を名に籠めた。その後、江戸に出て、更に弘化二年(1845)には京都に上り、大阪に居を移して坐摩神社の神主になる。

この歌は、故郷を離れ江戸に出る時に詠んだものだが、「武士の花を咲かせむ」との強い決意に漲っている。七首の歌が残っており、東雄の強い決意がうかがわれる。その中の次の三首には、自らの生死をみつめる確固たるまなざしが表されている。東雄の生死一番の決断だった。

ふたゆかぬあたらこの世をいかにせばいたづらならず過ぎ果たすべき

おきふしもねてもさめても思ひなば立てしこゝろのとほらざらめや

現身の人なるわれやとりけもの草木とともにくちはつべしや

私の中には、皇祖天照大御神様が授けられた大和魂が籠っているのだ。この大和魂を磨きに磨いて光を発するような人間になるのだ。

皇祖のさづけ置かれし日本魂磨けやみがけひかり出づるまで

(『佐久良東雄歌集』)

東雄は鹿島神宮に詣で、潔斎して絶食し、皇国復興を七日七夜祈願した。

みそぎして汝かねぎことは大神のうけつとてしかのなくぞうれしき

「祈ぎ事」とは「祈願したことがら」である。最後の夜に、鹿島の神の化身である鹿が鳴き、東雄は祈願成就の確信を抱いたのだった。

三十三歳の東雄をしてかかる行動に踏み切らせたのは、祖国日本に生れた喜びと幸せを魂の底から実感していたからであった。

たぐひなき神の御国にうまれいでしかひあるひととなるよしもがな

東雄は日本を「類のない神の国」だと表現し、その様な国に生れた以上、生を享けた幸せに応え得るような、生き甲斐の有る人生を送るべきだと言っている。

東雄の長歌に次の歌がある。

わが君にまさるきみなし、わが祖にまさる祖なし、わが君は今の現に、天照す日の大御神の珍の御子、わが祖は日の若宮におはします、神伊邪諾の大御神、わが君に勝る君なし、わが祖に勝る祖なし、尊き此の身、嬉しき吾が身

日本人が中心と仰ぐわが大君・天皇様は天照大御神の珍の(貴く立派な)御子孫であり、吾々日本人の祖先はイザナギの命なのである。わが君である天皇様に勝る主君は無い、そしてわが祖先に勝る祖も無い。その事を思えば何と自分の身が尊く思われる事であろうか。わが身が何と嬉しい事であろうか。この長歌を、心静かに声に出してゆっくり心を込めて拝誦すると、日本人に生れた喜びが心底から湧き起ってきて涙が溢れて来る。その実感を東雄は、しかと持っていた。

東雄は、日本人として生れた者は、総てが天照大御神の授けられた日本魂(大和魂)を持っているのだ。それを眠らせてしまって良いのか。自分の中にある大和魂を磨き出して、大君の為、日本の為に役に立つ人生を送るべきだと考えたのである。「磨けやみがけ」と重ねて自己錬磨の必要性を述べている。

東雄にとっては、全てが自らの目指す日本一の忠臣への道標と感じ取っていた。勿論、富士山を詠んだ歌も残っている。

富士の嶺の高く貴くみやびなる心を持ちて人はあらなむ

ふじの嶺の高き心を常に持たばふもとの塵にけがれざるべき

天皇さまを中心に戴く神の国日本、その国花として春に咲き誇る桜の花は、自然と高く貴い姿を醸し出しているではないか。

おのづから高く貴しすめろぎの神のみくにのやまの櫻は

(『佐久良東雄歌集』)

『佐久良東雄歌集』の多くは春夏秋冬自然の美を詠み込んだ歌である。東雄はわが国の自然を愛し、四季の移ろいに喜びを感じ、その感動を和歌に認めていた。

次の歌は元旦に詠んだ歌である。

朝日影豊栄のぼるひのもとのやまとの國の春のあけぼの

「春のあけぼの」は和歌では定番の歌であるが、東雄は初日の出をわが国の永遠の栄にたぐえて歌い上げたのだ。唱歌「一月一日」の二番「初日の光さしいでて、四方に輝く今朝の空、君がみかげにたぐへつつ、仰ぎ見るこそたふとけれ」を口ずさみそうになる様な和歌である。

更に「正月」と題する嬉しい歌がある。

この月はうれしかりけりいとまなきひともおほかたあそびくらして

これをしてかれをしをへてかくしてと年のはじめはたのしかりけり

東雄は日本人らしい心で日本の正月を楽しんだ。二首目の「これをして」「これをし終えてかくしてと」の思いは、現代でも、年が改まり新年を迎えて「新生」の思いで一年に臨む際のウキウキした気持ちを良く言い表している。

だが、東雄はただの歌人ではない。あくまでも志士であり、その生き方を歌に詠み表していくのである。東雄の求道心は、自然との触れ合いの中にも自ずと表現されてくる。

清きこゝろおもひ堅めし心地せり澄める月夜にこれる河の氷

真冬の凍てつくような寒気の中で氷結した川の水をみて東雄は「清らかな心を思い固めた様な姿だ」と感動するのである。「清きこゝろ思ひ堅めし」の言葉には、東雄の激しい人生姿勢が込められている。

更には、冬の雪風の中で蕾が芽吹き、春の訪れに応じて開く梅と桜を、困難を乗り越えて花咲く自らの心の戒めとした。

ゆきかぜにたまをみがきてうめとかをりさくらとにほふこゝろもたなむ

東雄は、桜を好み桜に自己を重ねて多くの歌を詠んでいる。この項で紹介した歌もその一つであり、天皇様を中心に戴く神の国・日本に咲き薫る山桜の姿を「自づから高く貴し」と誇らしげに詠んでいる。それは東雄の自身の心映えであった。「佐久良東雄」と自らを称する時、桜の如く美しく貴く気高く潔い生き方を体現するとの、強い決意と実践が求められる。それをあえて東雄は自任した。

日頃の鍛錬の為に木刀を握るに当っても、全てが天皇様に忠義を尽くす為であると思って精魂を傾けよ。

かりそめに木太刀とるとも大皇のおほみためにとおもへ大丈夫(『佐久良東雄歌集』)

私は学生時代、早朝に下宿の前の路上で、八角棒の素振りをして鍛錬していた。上半身裸で素振りに励む姿を見て、下宿屋の老夫婦が「多久さんは元気がいい。」と微笑まれていた。八角棒の表面にはマジックで「力なき正義は無能なり!」「破邪顕正」「剣魂歌心」「尊皇討奸」と記していた。そして、或る時この「かりそめに木太刀とるとも大皇のおほみためにとおもへ大丈夫」を知り、毎朝の素振りはこの精神でやるべきだと強く思った。

東雄は生活の全てを、忠臣として生きる為の自らの鍛錬の場だと覚悟していた。武の修練と共に、文の修練としての書道についても次の様に詠っている。

皇がため記さむ文を美しく書かむと思ひて手習ひもせよ

文字の一つも美しく書けずして、何の忠義かと、現代人の悪筆に東雄の怒りの声が聞こえて来る様な歌である。

東雄の真骨頂は、この生真面目さ、思いの強さに表われている。それは次の歌々に直截に詠まれている。

いかにして国にいさををたてましとねてもさめてもおもへますらを

ますらをの東をのこの一筋におもふこゝろは神ぞ知るらむ

かくまでにおもひつめたる武士の心はなどかとほらざるべき

「寝ても覚めても思え」「一筋に思う」「かく迄に思い詰めたる」全てが、東雄の求道心から発せられた真剣な思いのたけに他ならない。

幕末の志士達に体現されていて、現代の私達に失われているのはこの「一途さ」なのではないだろうか。ある時『太平記』の「天皇、笠置山落ちさせ給ふ」の段を読んでいた東雄は、自分がその場に居たならこんなみじめな事には決してしなかったのに、と歯噛みして悔しがった。その時に詠んだ歌。

わがあらばかくはあらじとちりひぢ(塵泥)のかずにもあらぬみをばわすれて

「私が居たならばそうはさせなかった」との強い思いを持ち得るかどうかが「心の熱さ」の証明となる。東雄は書物を繙きながらその心を錬って行った。それが、志士達の学問であった。自らの人生を雄々しく導いていく術を志士達は身に付けていた。一方現代の吾々にはそれが欠落している。身体を鍛え、技能を磨くに当っても、東雄の如き迫力が求められる。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます