「武士道の言葉」第二回 宮本武蔵その一 (『祖国と青年』』平成24年5月号掲載)

我三十を越へて跡をおもひみるに、兵法至極にしてかつにはあらず、(略)其後、なをもふかき道理を得んと、朝鍛夕錬してみれば、をのづから兵法の道にあふ事、我五十歳の比也。

(『五輪書』序の巻)

宮本武蔵を一躍有名にしたのは、慶長十七年(1612)四月十三日に下関海峡の船島(巌流島)で行われた。佐々木小次郎(巌流)との決闘である。今年はそれから丁度四百年という事で、巌流島を始め下関などでは様々なイベントが行われている。私は二年前に山口『祖国と青年』の会のメンバーと共に巌流島に渡って武蔵と小次郎を偲んだ事がある。佐々木小次郎はこの地で亡くなり、今も小次郎を祭る祠があった。小次郎の眠る島という事で巌流島と呼ばれる様になった。決闘の時、武蔵は二十九歳、小次郎については老若様々な説がある。武蔵の決闘人生のピークがこの巌流島での闘いであり、吉川英治の『宮本武蔵』もここで終わっている。

だが、武蔵の本当の偉大さは、この絶頂期に自らを根底から反省した所にある。この時まで武蔵は六十余度の戦いを行って全勝している。だが、小次郎を破った武蔵は、「俺がここまで勝ってきたのは、本当の意味で『兵法の真髄』を悟り身につけているからではなく、生まれつき武芸の才能にめぐまれて、自然と刀使いが巧かったためか、相手が未熟だったからに過ぎないのではないのか。」と考え、「まだまだ俺は未熟である。もっともっと鍛錬して本物の強さに磨き上げねばならない。」と永遠の修練の道を自らに課したのである。

ここが、武蔵の本物たる所以であろう。そして、更なる弛み無き二十年の修練を経て、「おのづから兵法の道にあふ」=「意図せずとも剣の極意が身に備わるまでの境地」に達した。武蔵五十歳の時である。武蔵はその後も十二年間生き、正保二年(1645)五月十九日、六十二歳で亡くなった。武蔵が磨き上げ到達した境地は、剣のみならず書や画・彫刻等にも発揮されて、我々を惹き付けてやまない。

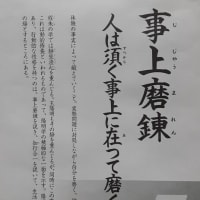

千日の稽古を鍛とし、万日の稽古を錬とす。

(『五輪書』水の巻)

私は、九州の学生責任者をしていた頃、夏休みに「思想鍛錬合宿」という一週間の合宿を企画し、五島列島で実施した事があった。通常の三泊四日位の合宿では講義を聞く事が中心の、受身の合宿となりやすいので、古典を大きな声で読んだり、木剣の素振りや相撲大会、行軍など、日頃出来ないようなプログラムを盛り込んで心身共に鍛える合宿とした。今でも、大学生諸君は夏にこの「鍛錬合宿」を行っているようである。

武蔵は「鍛錬」について、千日の稽古を「鍛」と呼び、万日の稽古を「錬」と呼んだ。千日は約三年、万日は約三十年である。武蔵にとっては二十歳から三十歳までの修練が「鍛」であり、更に独自の境地を確立した五十歳までの稽古が「錬」であったのであろう。万日に及ぶ休む事無き稽古によって武蔵が体得した「鍛錬」の言葉であった。

今日でも「石の上にも三年」「一旦就職したならどんなに苦しくても三年は耐えろ」等と、「三年」の継続の重要さは良く語られる。私は高校時代に空手道を二年半、大学生時に探検部活動を三年、四十歳の時娘と共に始めた剣道を三年修した。三年の修練はそれなりのものを身につけてくれる。武道を嗜むなら毎日自己に課して修練すべきだし、文の道でも自らに課して毎日続けて行く事が必ず力になる。私は、昭和五十四年に上京して、一年間は毎日欠かさずに吉田松陰先生の遺文を読み続け、松陰先生遺文を原文で大体読めるようになった。又、明治天皇御製は学生時代から良く書き写していたが、平成元年に発起して、明治神宮から出ている『新輯 明治天皇御集』上下二巻掲載の御製を毎朝十首づつ、九年かけて全て拝誦し終えた。その事は私にしきしまの道を修する大いなる自信を与えてくれた。

『孟子』に「集義」という言葉が出てくる。「義」を集める事、即ち、自らの心を「義」という価値判断に置いて毎日毎日を積み重ねていく時には、義が集積されて不動の生き方が出来るようになるという事である。それが自覚される様になるのも大体「集義」三十年の頃である。二十歳で「志」を立て、一日としてそれを忘れないならば五十歳の頃にはひとかどの事を身につける人物と成る。万日の「鍛錬」がそれを生み出すのである。

剣術一通の理、さだかに見わけ、一人の敵に自由に勝つ時は、世界の人に皆勝つ所也。

(『五輪書』地の巻「此兵法の書五巻に仕立る事」)

宮本武蔵は最晩年、熊本市西方の金峰山中腹にある霊巖洞にこもり、六十年の求道の果てにつかんだ境地を『五輪書』と題して書き著した。五輪書は「地之巻」「水之巻」「火之巻」「風之巻」「空之巻」に分かれている。「地之巻」は武蔵が切り開いた「ニ天一流」の総論を、「水之巻」は具体的な剣術稽古の着眼点を、「火之巻」では戦勝負のやり方を、「風之巻」では他流との比較を、「空之巻」は空の境地を、それぞれ記している。私は剣術の達人では毛頭無いので、人生を生き抜く心の姿勢という視点でこの『五輪書』の中の言葉に学んで行きたいと思う。

武蔵は、「剣術の理を体得する事が出来たなら、相対する一人の敵に自由に勝つ事が出来る。一人の敵に勝つ事が自在に出来るようになれば、世界の人全てに勝つ事が出来るのである。」と、この文章を記し、更に「人に勝つといふ心は千万の敵にも同意なり。」と述べている。幕末の剣士である山岡鉄舟は後に「無刀流」を開いた。剣の道を究めた結果、剣を使わずとも必ず勝つ迄に至ったのである。若き日の武蔵の剣はがむしゃらに相手を斃す剣術であったが、晩年肥後熊本藩に招聘を受けた武蔵の戦いの記録を読むと、剣を交える事も無く、気の位で相手を押して勝ちを収めている事が多い。相手は構えの段階で戦わずして敗れている。

社会に於ける渉外などを考えた場合にも同じ事が当てはまる。交渉事は人と人との心による勝負の場である。その時、直にこちらの心の内を相手に見透かされたり「位負け」してはいけない。服装は華美にする必要は無いが、相手に対する「礼」を表すものである以上、小奇麗にして交渉事には臨まなければ、戦いの瞬間から遅れを取る事となる。人の心は「眸子」に現われてくる。日頃から心を磨いておかなければ、目の輝きは出て来ない。信念や度量や無私の態度など、日頃からの心の修練と志によってその人の人格が醸し出されて来る。相手との勝負は出会った瞬間に既についているのである。

武蔵が求めた道は、相手に自在に勝利する事によって、万人に勝つ「無敵」の境地の確立であった。吾々も日々の心の修練の中で、人を惹き付け、共に国家再建の大業を為す同志を結集できるだけの「心の位」を身につけたいものである。

岩尾の身と云は、うごく事なくして、つよく大なる心なり。(「兵法三十五箇条」)

「いはを(岩尾)」とは「巖(大きな岩石)」の事である。「いはをの身」については、武蔵の高弟、寺尾求馬助の事を記した『寺尾家記』の中に出て来る。細川光尚公が武蔵に「いはをの身」について尋ねた際、武蔵は門弟の寺尾を呼んで「只今、切腹を申し付けられた。」と告げた。寺尾は静かに一礼して支度を始めたが『自若常の如し』だった。そこで、武蔵はそれを止めて、光尚公に「これがいはをの身であります。」と述べたという。死を申し付けられた時でも微動だにせぬ心の姿を武蔵は「いはをの身」と呼んだ。

兵法三十五箇条は、寛永十七年に肥後藩に招かれた武蔵が、藩主細川忠利の命によって書き記したもので、五年後に完成した『五輪書』の元となったものである。この「いはをの身」は三十五箇条の三十四番目に記されている。五輪書には火の巻の最後に口伝として記されている。

武蔵は「巖の身」について、「動く事が無い、強く大きな心そのものである。そこには自ずと全ての理が備わり、尽きる事の無い境地である。巖に対しては、生ある者は皆避けようとの心が起こるし、心を持たない草木でも根を張る事が出来ない。降る雨や吹き付ける風も同様である。この様な『身』を能く能く吟味して自らのものとしなければならない。」と記している。武蔵の自画像を見れば、怖くて近寄り難い姿がそこには描かれている。しかし、武蔵がいう「巖の身」とは身体の大きさを言うものでは無い。心が巖の如く大きく不動な事を言っているのだ。歴史を紐解けば、日露戦争で活躍した小村寿太郎や児玉源太郎などは、身長の低い小男である。だが、心の規模で言うなら大いなる巨人だといえよう。武道で相手に向き合う時、何とも言えぬ威圧感を覚える対手が居る。相対した時の構えや気の強さなど目には見えない総合的な力に圧倒されるのだ。だが、稽古が終わった後の相手の素顔に接した時、思いの外その身体が小さいので驚く事がある。

国民運動や学生運動は言論戦・思想戦である。いかなる場に立たされようとも、いかなる誹謗中傷や反論があろうとも、決して動がぬ信念を持っているか否か、その内実が常に問われて来る。巖の如き強く大きな心を養う事は吾々にとっても不可欠の目標である。

我三十を越へて跡をおもひみるに、兵法至極にしてかつにはあらず、(略)其後、なをもふかき道理を得んと、朝鍛夕錬してみれば、をのづから兵法の道にあふ事、我五十歳の比也。

(『五輪書』序の巻)

宮本武蔵を一躍有名にしたのは、慶長十七年(1612)四月十三日に下関海峡の船島(巌流島)で行われた。佐々木小次郎(巌流)との決闘である。今年はそれから丁度四百年という事で、巌流島を始め下関などでは様々なイベントが行われている。私は二年前に山口『祖国と青年』の会のメンバーと共に巌流島に渡って武蔵と小次郎を偲んだ事がある。佐々木小次郎はこの地で亡くなり、今も小次郎を祭る祠があった。小次郎の眠る島という事で巌流島と呼ばれる様になった。決闘の時、武蔵は二十九歳、小次郎については老若様々な説がある。武蔵の決闘人生のピークがこの巌流島での闘いであり、吉川英治の『宮本武蔵』もここで終わっている。

だが、武蔵の本当の偉大さは、この絶頂期に自らを根底から反省した所にある。この時まで武蔵は六十余度の戦いを行って全勝している。だが、小次郎を破った武蔵は、「俺がここまで勝ってきたのは、本当の意味で『兵法の真髄』を悟り身につけているからではなく、生まれつき武芸の才能にめぐまれて、自然と刀使いが巧かったためか、相手が未熟だったからに過ぎないのではないのか。」と考え、「まだまだ俺は未熟である。もっともっと鍛錬して本物の強さに磨き上げねばならない。」と永遠の修練の道を自らに課したのである。

ここが、武蔵の本物たる所以であろう。そして、更なる弛み無き二十年の修練を経て、「おのづから兵法の道にあふ」=「意図せずとも剣の極意が身に備わるまでの境地」に達した。武蔵五十歳の時である。武蔵はその後も十二年間生き、正保二年(1645)五月十九日、六十二歳で亡くなった。武蔵が磨き上げ到達した境地は、剣のみならず書や画・彫刻等にも発揮されて、我々を惹き付けてやまない。

千日の稽古を鍛とし、万日の稽古を錬とす。

(『五輪書』水の巻)

私は、九州の学生責任者をしていた頃、夏休みに「思想鍛錬合宿」という一週間の合宿を企画し、五島列島で実施した事があった。通常の三泊四日位の合宿では講義を聞く事が中心の、受身の合宿となりやすいので、古典を大きな声で読んだり、木剣の素振りや相撲大会、行軍など、日頃出来ないようなプログラムを盛り込んで心身共に鍛える合宿とした。今でも、大学生諸君は夏にこの「鍛錬合宿」を行っているようである。

武蔵は「鍛錬」について、千日の稽古を「鍛」と呼び、万日の稽古を「錬」と呼んだ。千日は約三年、万日は約三十年である。武蔵にとっては二十歳から三十歳までの修練が「鍛」であり、更に独自の境地を確立した五十歳までの稽古が「錬」であったのであろう。万日に及ぶ休む事無き稽古によって武蔵が体得した「鍛錬」の言葉であった。

今日でも「石の上にも三年」「一旦就職したならどんなに苦しくても三年は耐えろ」等と、「三年」の継続の重要さは良く語られる。私は高校時代に空手道を二年半、大学生時に探検部活動を三年、四十歳の時娘と共に始めた剣道を三年修した。三年の修練はそれなりのものを身につけてくれる。武道を嗜むなら毎日自己に課して修練すべきだし、文の道でも自らに課して毎日続けて行く事が必ず力になる。私は、昭和五十四年に上京して、一年間は毎日欠かさずに吉田松陰先生の遺文を読み続け、松陰先生遺文を原文で大体読めるようになった。又、明治天皇御製は学生時代から良く書き写していたが、平成元年に発起して、明治神宮から出ている『新輯 明治天皇御集』上下二巻掲載の御製を毎朝十首づつ、九年かけて全て拝誦し終えた。その事は私にしきしまの道を修する大いなる自信を与えてくれた。

『孟子』に「集義」という言葉が出てくる。「義」を集める事、即ち、自らの心を「義」という価値判断に置いて毎日毎日を積み重ねていく時には、義が集積されて不動の生き方が出来るようになるという事である。それが自覚される様になるのも大体「集義」三十年の頃である。二十歳で「志」を立て、一日としてそれを忘れないならば五十歳の頃にはひとかどの事を身につける人物と成る。万日の「鍛錬」がそれを生み出すのである。

剣術一通の理、さだかに見わけ、一人の敵に自由に勝つ時は、世界の人に皆勝つ所也。

(『五輪書』地の巻「此兵法の書五巻に仕立る事」)

宮本武蔵は最晩年、熊本市西方の金峰山中腹にある霊巖洞にこもり、六十年の求道の果てにつかんだ境地を『五輪書』と題して書き著した。五輪書は「地之巻」「水之巻」「火之巻」「風之巻」「空之巻」に分かれている。「地之巻」は武蔵が切り開いた「ニ天一流」の総論を、「水之巻」は具体的な剣術稽古の着眼点を、「火之巻」では戦勝負のやり方を、「風之巻」では他流との比較を、「空之巻」は空の境地を、それぞれ記している。私は剣術の達人では毛頭無いので、人生を生き抜く心の姿勢という視点でこの『五輪書』の中の言葉に学んで行きたいと思う。

武蔵は、「剣術の理を体得する事が出来たなら、相対する一人の敵に自由に勝つ事が出来る。一人の敵に勝つ事が自在に出来るようになれば、世界の人全てに勝つ事が出来るのである。」と、この文章を記し、更に「人に勝つといふ心は千万の敵にも同意なり。」と述べている。幕末の剣士である山岡鉄舟は後に「無刀流」を開いた。剣の道を究めた結果、剣を使わずとも必ず勝つ迄に至ったのである。若き日の武蔵の剣はがむしゃらに相手を斃す剣術であったが、晩年肥後熊本藩に招聘を受けた武蔵の戦いの記録を読むと、剣を交える事も無く、気の位で相手を押して勝ちを収めている事が多い。相手は構えの段階で戦わずして敗れている。

社会に於ける渉外などを考えた場合にも同じ事が当てはまる。交渉事は人と人との心による勝負の場である。その時、直にこちらの心の内を相手に見透かされたり「位負け」してはいけない。服装は華美にする必要は無いが、相手に対する「礼」を表すものである以上、小奇麗にして交渉事には臨まなければ、戦いの瞬間から遅れを取る事となる。人の心は「眸子」に現われてくる。日頃から心を磨いておかなければ、目の輝きは出て来ない。信念や度量や無私の態度など、日頃からの心の修練と志によってその人の人格が醸し出されて来る。相手との勝負は出会った瞬間に既についているのである。

武蔵が求めた道は、相手に自在に勝利する事によって、万人に勝つ「無敵」の境地の確立であった。吾々も日々の心の修練の中で、人を惹き付け、共に国家再建の大業を為す同志を結集できるだけの「心の位」を身につけたいものである。

岩尾の身と云は、うごく事なくして、つよく大なる心なり。(「兵法三十五箇条」)

「いはを(岩尾)」とは「巖(大きな岩石)」の事である。「いはをの身」については、武蔵の高弟、寺尾求馬助の事を記した『寺尾家記』の中に出て来る。細川光尚公が武蔵に「いはをの身」について尋ねた際、武蔵は門弟の寺尾を呼んで「只今、切腹を申し付けられた。」と告げた。寺尾は静かに一礼して支度を始めたが『自若常の如し』だった。そこで、武蔵はそれを止めて、光尚公に「これがいはをの身であります。」と述べたという。死を申し付けられた時でも微動だにせぬ心の姿を武蔵は「いはをの身」と呼んだ。

兵法三十五箇条は、寛永十七年に肥後藩に招かれた武蔵が、藩主細川忠利の命によって書き記したもので、五年後に完成した『五輪書』の元となったものである。この「いはをの身」は三十五箇条の三十四番目に記されている。五輪書には火の巻の最後に口伝として記されている。

武蔵は「巖の身」について、「動く事が無い、強く大きな心そのものである。そこには自ずと全ての理が備わり、尽きる事の無い境地である。巖に対しては、生ある者は皆避けようとの心が起こるし、心を持たない草木でも根を張る事が出来ない。降る雨や吹き付ける風も同様である。この様な『身』を能く能く吟味して自らのものとしなければならない。」と記している。武蔵の自画像を見れば、怖くて近寄り難い姿がそこには描かれている。しかし、武蔵がいう「巖の身」とは身体の大きさを言うものでは無い。心が巖の如く大きく不動な事を言っているのだ。歴史を紐解けば、日露戦争で活躍した小村寿太郎や児玉源太郎などは、身長の低い小男である。だが、心の規模で言うなら大いなる巨人だといえよう。武道で相手に向き合う時、何とも言えぬ威圧感を覚える対手が居る。相対した時の構えや気の強さなど目には見えない総合的な力に圧倒されるのだ。だが、稽古が終わった後の相手の素顔に接した時、思いの外その身体が小さいので驚く事がある。

国民運動や学生運動は言論戦・思想戦である。いかなる場に立たされようとも、いかなる誹謗中傷や反論があろうとも、決して動がぬ信念を持っているか否か、その内実が常に問われて来る。巖の如き強く大きな心を養う事は吾々にとっても不可欠の目標である。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます