コロナ以降美術館めぐりは控えていましたが、人出の少ない日時を選び行っていました。

京都の紅葉が終わったので、画像整理して遅ればせながらの投稿開始といたします。

2020年度 第2回コレクション(2020.07.22 wed. - 10.04 sun.)

今年は、新型コロナウイルス感染防止のため山鉾巡行が中止となりました。

京都近代美術館で所蔵する屏風作品から六曲一双等大画面のものばかりを展示していました。

前期(8月23日まで)と後期(8月25日から)

小松 均、土田麦僊、木島桜谷、加山又造、冨田溪仙、都路華香

小松 均 1902 - 1989 『花菖蒲』 1947

山形県北村山郡大石田町出身の日本画家。文化功労者(1986年)。

1928年(昭和2年)から京都近郊の大原に住み、大原の風景を題材にした作品を多数残して「大原の画仙」と称せられた。

1969年(昭和44年)からは故郷の最上川を題材とした作品を数多く残した。

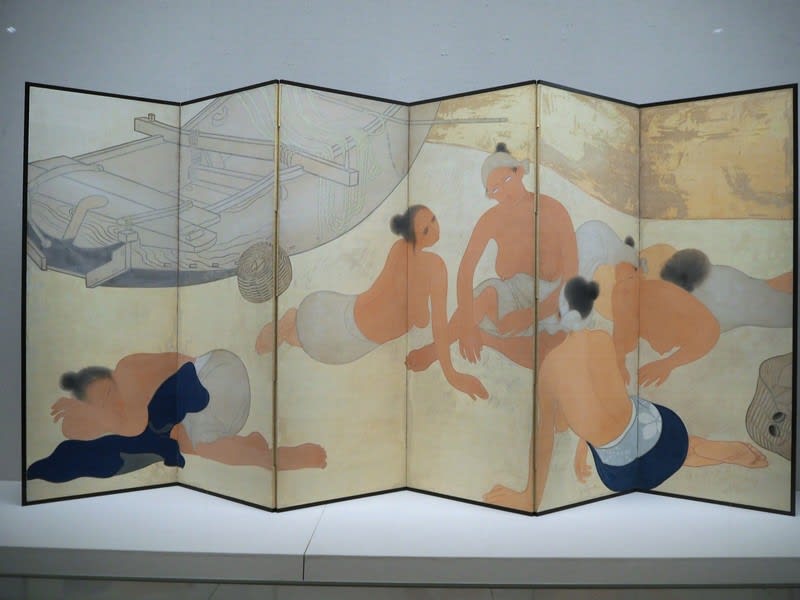

土田麦僊 1887 - 1936 『海女』 1913

新潟県生まれの大正~昭和期の日本画家。

鈴木松年・竹内栖鳳に師事。

大正7年村上華岳・小野竹喬・榊原紫峰らと国画創作協会を結成し、同会解散後は官展で活躍。

西洋画と伝統画風を調和させた清新典雅な作品を発表し、近代日本画の好指標の一人となる。

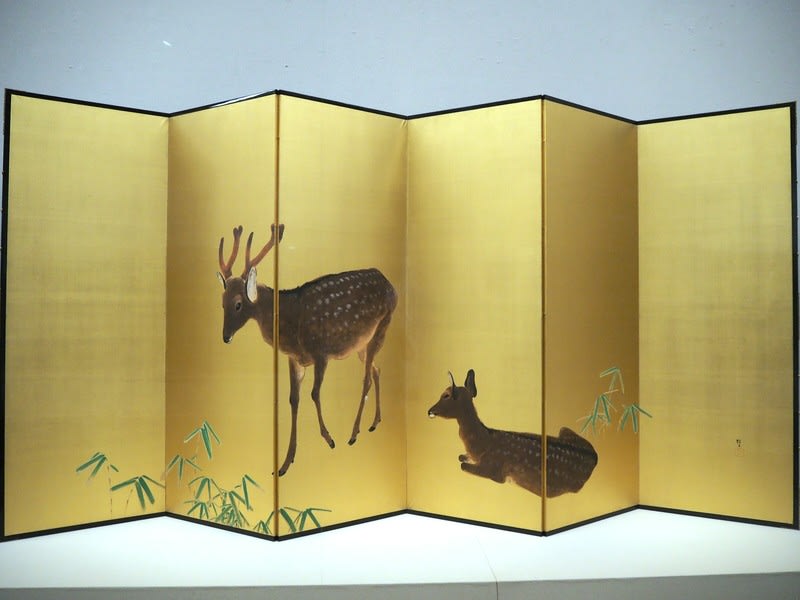

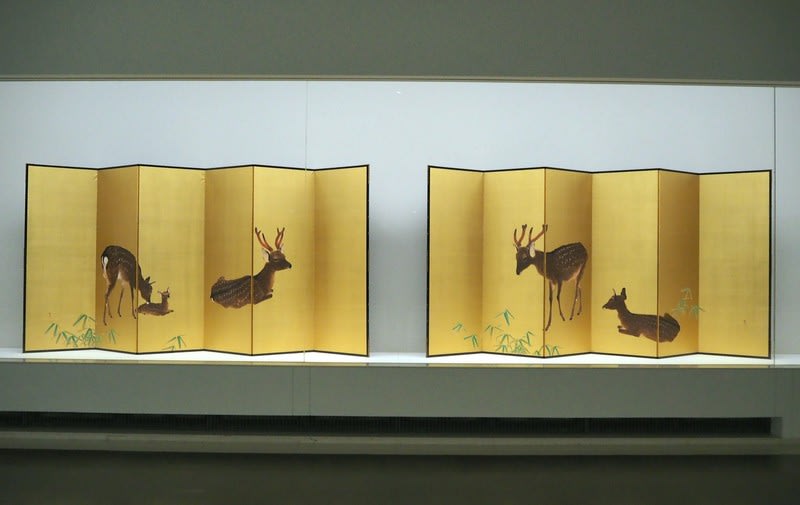

木島桜谷 1877 - 1938 『遊鹿図』 大正中期

明治から昭和初期にかけて活動した四条派の日本画家。

四条派の伝統を受け継いだ技巧的な写生力と情趣ある画風で、「大正の呉春」「最後の四条派」と称された画家。

京都市北区等持院東町の財団法人櫻谷文庫は、木島桜谷の遺作・習作やスケッチ帖、櫻谷の収集した絵画・書・漢学・典籍・儒学などの書籍1万点以上を収蔵、それらの整理研究ならびに美術・芸術・文化振興のために桜谷が逝去した2年後の昭和15年に設立された。

桜谷が当地に転居したのが契機となり、土田麦僊、金島桂華、山口華楊、村上華岳、菊池芳文、堂本印象、西村五雲、小野竹喬、宇田荻邨、福田平八郎、徳岡神泉などの日本画家が移り住み、「衣笠絵描き村」と呼ばれた。他にも、洋画家の黒田重太郎、映画監督の牧野省三も近くに住んでいた。

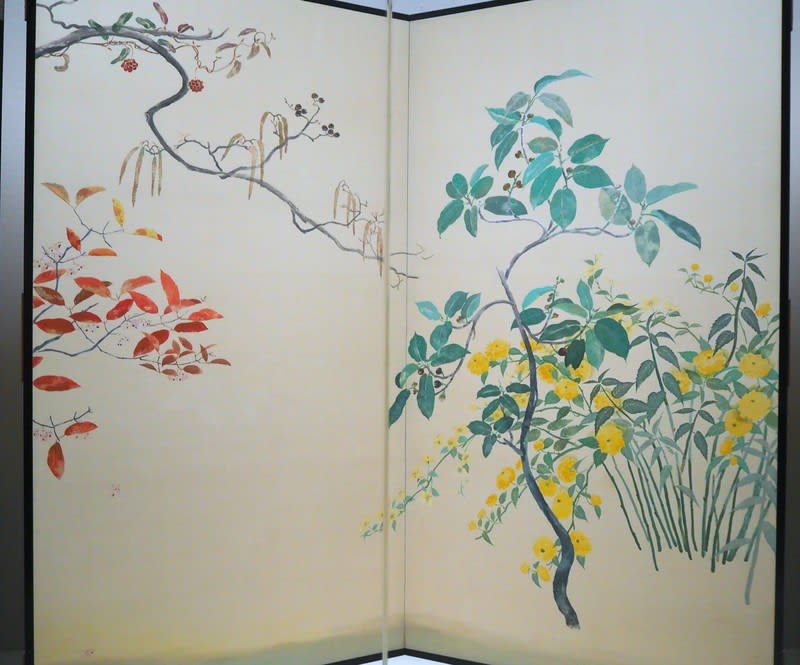

加山又造 1927 - 2004 『黄山霖雨・黄山湧雲』 1982

日本画家、版画家。1966年多摩美術大学教授、1988年東京芸術大学教授に就任。東京芸術大学名誉教授。

日本画の伝統的な様式美を現代的な感覚で表現し、「現代の琳派」と呼ばれた。

1970年代末からは水墨画にも取り組んだ。

1997年文化功労者に選ばれ、2003年文化勲章を受章。

冨田溪仙 1879 - 1936 『万葉春秋』 1936

明治から昭和初期に活躍した日本画家(1879年 - 1936年)

狩野派、四条派に学んだが、それに飽きたらず、仏画、禅画、南画、更には西洋の表現主義を取り入れ、デフォルメの効いた自在で奔放な作風を開いた。

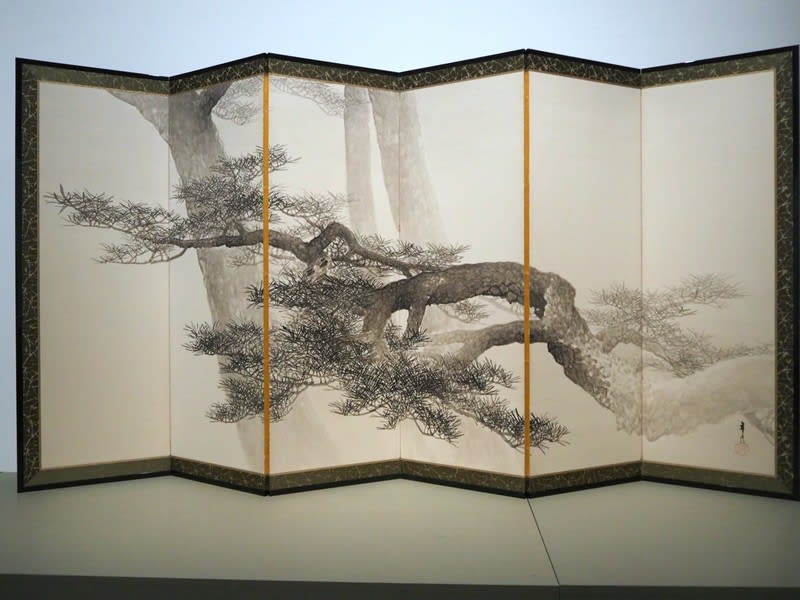

都路華香 1871 - 1931 『松図屏風』 c. 1909

京都出身(明治3年12月23日(1871年) - 昭和6年(1931年)の日本の明治時代から昭和時代かけて活躍した日本画家。

幸野楳嶺の弟子で、菊池芳文、竹内栖鳳、谷口香嶠とともに楳嶺門下の四天王と呼ばれた。