☽ヒナマツリ【旧暦3月3日・西暦2025.3.31】

西暦の3月3日は、旧暦2月4日、

ようやく春を感じられる季節、梅や河津桜が見頃を迎えます。

旧暦の3月3日は、西暦3月31日。

春分を超えると、

まさに春爛漫🌸ハルウララ

桜も桃も満開となる季節です!

旧暦のヒナマツリ🎎

三日月と桃の花のコラボ🌛晴れるといいね

ヲシテ文献より、古来日本の「ヒナマツリ」をご紹介します。

日本で最初の結婚の儀を記念し、トツギのノリ(法)を教え導くお祭り。

満開のモモ(桃・百・子孫繁栄の象徴)の花の許、

クサモチ(よもぎ餅)とミキ(御酒)で

メ・ヲ(メカミ・ヲカミ、女・男)のヒナマツリです。

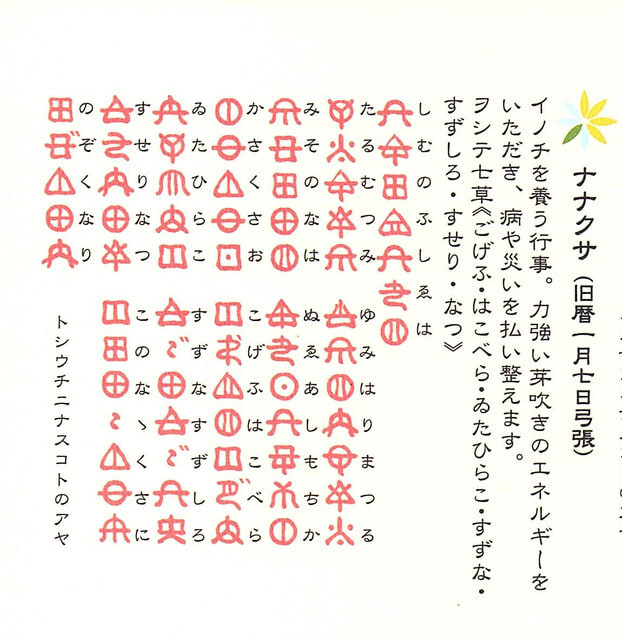

やよいのはしめ

ももやなき みきひなまつり

ゑもぎもち たみなわしろに

たねおまく ミカサフミナメコトのアヤ

やよゐきて ももさきめをの

ひなまつり くさもちさけに

ひくゑもせ トシウチニナスコトのアヤ

「ヒナ」とは半人前(未熟・七分目)のこと、

「メヲト」となり一人前のヒト(一から十)となる意が込められています。

トツギのミキ(御酒)は、身籠る(ミ)女性から先に飲み、兆す(キ)男性にすすめます。

三三九度は、ヤヨイミカ(三月三日)のトツギ(ト・度)固め(コ・九つ)のミキ(酒)のこと。

三日月をミキに浮かべてすすめます。

サカツキ(盃)の名は、逆さに映る月のことから。

また、メヲトとは、

ヨメ(良き女)とヨオト(良き男)が

それぞれの役割で力を合わせ、

一家を為し固め、子孫につなげるという意です。

トツギとは、「トのヲシヱ」をつなぐ儀なのです。

日本語はなんて素晴らしいのでしょう♡

桃の花の下、夕暮れの細い三日月を愛でながら、男女でお酒を酌み交わす、、

春の大人のひな祭りとして復活させたいですね!

うれしいひな祭りの節にあわのうたをのせるとピッタリはまって楽しくなりますよ♪

きょうはたのしいたらさやわ~~(^^♪

ヲシテ文字で感じよう!

📌メヲト:メ(女性)・ヲ(男性)・ト(力を合わせ、子孫につなげる)▲夫婦。

📌トツキ:日本最初の国号「トコヨクニ」とは、トの教えを建国の理念とした事。

「タミが力を合わせ、得意を持ち寄りみんなでより良い世を為しつなげてゆく」意。

結婚式は「ト」を継ぐ儀なのです。×嫁ぐ。

「ヒナマツリ」の所縁について、

ホツマツタヱ2アヤ・「アメナナヨ トコミキのアヤ」より抜粋でご紹介します。

四代アマカミのウヒチニ・スヒチニから結婚の制度が始まりました。

その馴れ初めのお話です。

よつぎのヲカミ

ウビチニの スビチおいるる

さひあひの そのもとおりわ

コシクニの ひなるのたけの

かんみやに きのみおもちて

あれませば にわにうゑおく

ミトセのち やよひのみかに

はなもみも ももなるゆえに

もものはな フタカミのなも

モモヒナギ モモヒナミなり

四代アマカミはウヒチニ(ヲカミ)でした。

稲作(陸稲)の導入により社会構造に変革がもたらされ、

時代の要請として、女性の社会的役割が求められてきました。

ウヒチニはスヒチニを正后に定め、ここに婚姻の制度が起きました。

サヒアヒとも呼ばれる婚姻制度は、広くタミにも広まってゆきます。

その元オリは、、

ウヒチニが、モモ(日本固有種のモモ)の木の実をお持ちなって

皇位(みくらい)に即かれたことから。

コシクニのヒナルノタケ(福井県越前市中平吹町・日野神社・日野山)の

カンミヤの庭に植えられましたところ、

三年の後のヤヨイ三日、

ハナ(花)も、モモ(百ほどにも多く)に咲き、ミ(実)も成りゆくようです。

それで、モモ(生じて固まる)のハナと名付けられました。

ウヒチニ・スヒチニのフタカミをモモヒナギ・モモヒナミと

お呼びするようになったのは、モモのハナとミに由来します。

ヒナはまた ひとなるまえよ

キミわソの きのみによりて

ヲカミわキ メカミわミとぞ

なつきます ひとなるのちに

やよひみか ミキつくりそめ

たてまつる

また、「ヒナ」とはヒト(一から十)になるマエ(以前)で、

メヲトとなり初めて一人前という意味です。

ハナもミも、そ(ソ・揃う所)の木の実の由来によって、

ヲカミは「キ」、メカミは「ミ」と名が付きました。

ヒトとして表明する婚姻の儀は、ヤヨイの三日にミキ(お酒)を醸し奉ります。

ももとにくめる

ミキにツキ うつりすすむる

メカミまづ のみてすすむる

のちヲカミ のみてましわる

とこのみき みあつければや

モモの花の許、白酒を酌み、細い三日月を映し浮かべてミキ(酒)を勧めます。

メカミがまづお飲みになり、ヲカミに勧めます。

ミ(実・女性)を結ぶ、キ(木・男性)春の兆しのお酒の名の通りです。

ミキを飲みて男女が交わります。

「トコ」(トのヲシヱの精神で絆を固める・床)の「ミキ」(お酒)です。

「ミ」(生じ来る)のメヲト(夫婦)としての意識が篤く備わります。

あすみあさ さむかわあびる

そでひちて うすのにこころ

またきとて なもウビチニと

スビチカミ これもウビにる

ふることや おおきすくなき

うすのなも このひなかたの

ヲわかむり うおそではかま

メわこそで うわかつきなり

正月三日朝に、サムカワで清めましたときのこと、袖が濡れてしまいました。

ヲカミはメカミをかばって水浴びをしていたので、

ヲカミの袖は大きくヒチテ(濡れて)、メカミは少ないヒチでした。

「ニココロ」、

にこやかな、やさしい、相手の幸せを願う思い遣りのお心です。

「ウ」(大きい)と「ス」(少ない)の「ニ」(思い遣り)の心の仕草に現れた

尊いことと、ウヒチニ・スヒチニとお呼びするようになりました。

また、「ウヒ」とは、クニタマ(地球)の形作られる以前の状態も意識した命名です。

ウヒが煮上がって、固体・液体と気体の分離が進みクニタマに形成されました。

大きい少ないのウスのフルコト(故事)から、ヒナカタ(雛形)が作られます。

ヲ(男)はウオソデ(大袖)とハカマ(袴)、

メ(女)はコソデ(小袖)とカツキ(被衣)です。

このときに みなつまいれて

ヤソつつき もろたみもみな

つまさたむ あめなるみちの

そなわりて たぐひなるより

としかぞえ ヰモつきあまの

まさかきや

雛形が示されたので、広く国民にも結婚の制度が広まります。

まず、ヤソ(八十)のトミ(臣)たちが婚姻を行い、

タミ(国民)もツマを定めました。

ウヒよりクニタマが形成され、そこから人類の発生が起きたわけですから、

アメ(宇宙・天体)の形成からの歴史を踏まえたミチの「トツギ」の制度は、

「アメナルミチ」ともいえるわけです。

これよりタクイ(家族、血族)も生じてきます。

中略

フタカミの ましわるときに

トコミキや トコわトホコに

コおもとむ

フタカミ(イサナギ・イサナミ)の交わる時も、トコミキ(酒)が用いられました。

トコミキの「トコ」とは、

「トのヲシテ」の「ト」と「ホコ」の「コ」でもあり、

「オノコロ」の「コ」にも掛かって意味します。

国家の安定を実現するためにも、「コ」(子)を求むるわけです。

ささけわとこよ

ゐのくちの スクナミカミの

たけかふに すすめがもみお

いるおみて ミキつくりそめ

すすめけり モモヒナギより

ササナミと なおたまふより

なもささけ そのカミいまに

ささけやま ここのくみとわ

やよいみか さかつきうめる

カミのなも ヒナカタケとぞ

たたゆなりける

そもそも、「ササケ(酒)」の名は、

トコヨ(琵琶湖湖岸地方)のヰノクチのスクナミカミ(後のスヒチニ)の所にあった竹株に、

スズメがモミ(籾)を入れているのを見て、お酒に醗酵するのを発見したことに由来します。

タケの別名のササからササケ(笹食・酒)と命名されました。

ミキを醸して奉り、モモヒナギ(四代アマカミ)より「ササナミ」という名を賜りました方は、

「ササケヤマ(沙沙貴神社、滋賀県近江八幡市常楽寺)」に当時いらっしゃったとのことです。

ココノクミ(固めの杯)の謂れは、

ヤヨイミカ(三月三日)に結婚の儀式を初めて執り行った故事に因んでいます。

今の世の三三九度とは、、

ヤヨイ三日のトつぎ固めの御酒の意ですね。

サカツキ(酒に逆さに映る細い月、杯)の名称を生んだ四代アマカミ・モモヒナギを尊んで、

その山をヒナガタケ(日野山、日永嶽、福井県越前市)と讃えるのです。

「トコミキ」の所縁について

ホツマツタヱ4アヤ・「ヒノカミ ミヅミナのアヤ」より抜粋です。

七代アマカミ・イサナギ・イサナミのお話です。

あるひヲカミが

ヲヱとえは ヒメのこたえは

ツキのヲヱ ながれととまり

ミカののち みのきよけれは

ヒまちすと ヲカミもゑみて

もろともに おがむヒノワの

とびくたり フタカミのまえ

おちととむ おもわすいたく

ゆめここち さめてうるほひ

こころよく ミヤにかえれは

ヤマスミが ササミキすすむ

そんなある日のことでした。

ヲカミ(イサナギ)が月の障りを尋ねますと、イサナミは「三日前に月の障りが終わり、

身も清く気持ちも良いので、ヒ(太陽・ご来光)待ちをしましょう」とお答えになり、

イサナギも「それは良いことですね」と笑顔で答えます。

一心に心を併せ、日の出を拝んでいますと、

ヒノワがフタカミのすぐ目の前に飛び来たって輝いているように見え、

まるで夢のような心地でした。

心の中がポカポカとしてウキウキと快く、、ミヤに戻りますと、、

オオヤマスミが、ササミキ(お酒)を勧めてくれました。

このタイミングの良さには、得も言われぬ神妙さを感じます。

かれヲカミ トコミキしるや

メのこたえ コトサカノヲが

ミチきけは トコミキはまつ

メがのみて のちヲにすすむ

とこいりの メはことあげず

ヲのよそヰ メがしりとつく

したつゆお すえばたがゐに

うちとけて たましまかわの

うちみやに やとるコタネの

トツキノリ こおととのふる

トコミキは クニうむミチの

ヲシヱぞと

ヲカミはトコミキについてメカミに尋ね、メカミはお答えになられました。

「トツキ(結婚)の際、トコミキのことは聞いたことがありました。

コトサカノヲに尋ねましたらば、このようにお教え下さいました。」

イサナミは言葉を続けます。

「トコミキ(寝所にてのお床入の際にお召し上がりになるお酒)は、、

まず始めに女性から飲み、次いで男性に勧めます。

その後、床入では女性はコトアゲ(願文を言う事)をしないことになっています。

男性の誘いに、女性が寄り添いとつく(トツク・交わる・トを継ぐ)のです。

そして、シタツユ(精子)を得てお互いが本当に打ち解けるようになります。

アモト(大宇宙の中心)から、ヒトの形成の元となるタマが降され、

ウチミヤ(子宮:見えないものが物質を結び合せて具体化させてゆく場所)に

コタネ(子種)が宿る、これが「トツキノリ」です。」

コタネ(子種)の宿り整うるプロセスは、国家形成の方途とよく似ています。

「ひなまつり」と「スクナヒコナ」

ホツマツタヱ9アヤ・「ヤクモウチ コトつくるアヤ」より抜粋です。

スクナヒコナは

アワシマの かだがきならひ

ひなまつり をしえていたる

かだのうら アワシマカミぞ

さらに後、スクナヒコナは、

アワシマ(琵琶湖周辺もしくは淡路島、、フタカミに由来、、)のカタガキ(コト)の楽曲演奏を習い、

ヒナマツリ(四代アマカミのトツギノリ)を全国各所に教えつつ巡りました。

行き至った場所はカダノウラ(現和歌山市加太)でした。

そこで、スクナヒコナはアワシマカミと讃え呼ばれるようになります。

※加太淡嶋神社(延喜式記載の古い神社)として、伝承も残されています。

雛流し、二万体の人形で有名な神社です。

ご祭神は少彦名命・大己貴命・息長足姫命(神功皇后)

『宇治山田市史』宇治山田市役所編 年中行事より

「宮中神事」

◎桃花御饌【三月三日】

式は新菜御饌(わかなのみけ・正月七日)同様であるが、今日の御饌は長き草餅で、

内宮は桃枝を筒に立て、外宮は桃枝を五寸位に伐り、束ねたる草餅に横に挿して供える。

「民間行事」

◎桃の節供【三月三日】

民間では小豆飯を炊き、桃の酒を祝う外、女子のある家では雛祭とて内裡雛を飾り、

草餅を搗き菱餅を供へ、女児の庭訓に資したものである。

市中の人々は主人筋・師匠・得意先などへ節供の禮とて礼服にて廻禮する事もあった。

この廻禮は明治維新後絶えたが雛飾りは近来年を追うてだんだん盛んになった。

◎汐干狩【三月三日】

三月三日の汐干に二見浦には市中の老若男女の貝拾ひ遊びをする風俗であった。

能く干る時は、立石より凡そ十町許りも干潟となったと云ふ。(五十鈴落葉)

参考文献・参考資料

◎『ホツマ辞典』池田満著・展望社

◎ヲシテ文献の世界へようこそ-日本ヲシテ研究所「ヲシテ文献・大意」

http://woshite.com/page5.html

◎『記紀原書ヲシテ』上・下巻 池田満著・展望社

◎『縄文カレンダー』冨山喜子編

◎『宇治山田市史』宇治山田市役所編 国書刊行会

※ヲシテフォントの商標権、意匠権は、日本ヲシテ研究所にあります。

編集:冨山喜子

西暦の3月3日は、旧暦2月4日、

ようやく春を感じられる季節、梅や河津桜が見頃を迎えます。

旧暦の3月3日は、西暦3月31日。

春分を超えると、

まさに春爛漫🌸ハルウララ

桜も桃も満開となる季節です!

旧暦のヒナマツリ🎎

三日月と桃の花のコラボ🌛晴れるといいね

ヲシテ文献より、古来日本の「ヒナマツリ」をご紹介します。

日本で最初の結婚の儀を記念し、トツギのノリ(法)を教え導くお祭り。

満開のモモ(桃・百・子孫繁栄の象徴)の花の許、

クサモチ(よもぎ餅)とミキ(御酒)で

メ・ヲ(メカミ・ヲカミ、女・男)のヒナマツリです。

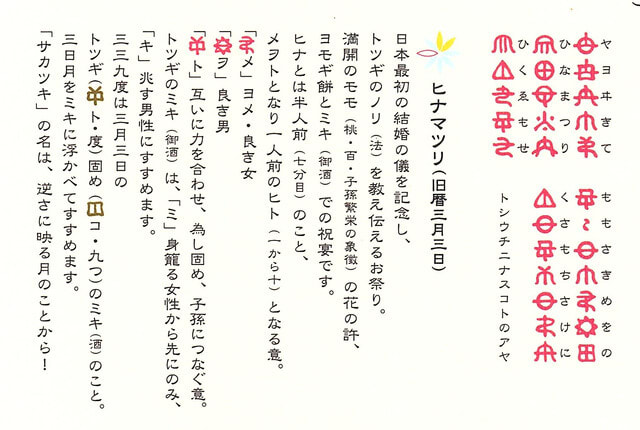

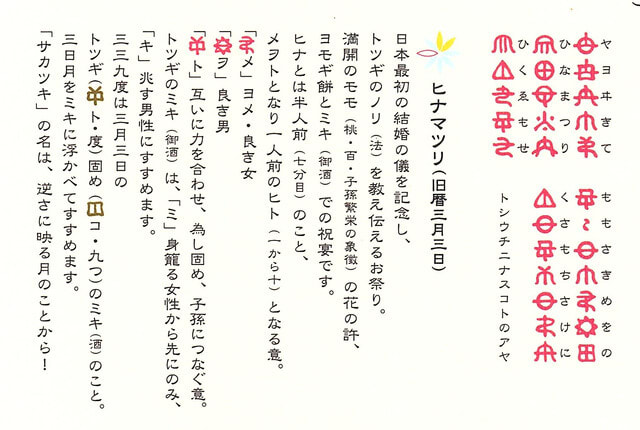

やよいのはしめ

ももやなき みきひなまつり

ゑもぎもち たみなわしろに

たねおまく ミカサフミナメコトのアヤ

やよゐきて ももさきめをの

ひなまつり くさもちさけに

ひくゑもせ トシウチニナスコトのアヤ

「ヒナ」とは半人前(未熟・七分目)のこと、

「メヲト」となり一人前のヒト(一から十)となる意が込められています。

トツギのミキ(御酒)は、身籠る(ミ)女性から先に飲み、兆す(キ)男性にすすめます。

三三九度は、ヤヨイミカ(三月三日)のトツギ(ト・度)固め(コ・九つ)のミキ(酒)のこと。

三日月をミキに浮かべてすすめます。

サカツキ(盃)の名は、逆さに映る月のことから。

また、メヲトとは、

ヨメ(良き女)とヨオト(良き男)が

それぞれの役割で力を合わせ、

一家を為し固め、子孫につなげるという意です。

トツギとは、「トのヲシヱ」をつなぐ儀なのです。

日本語はなんて素晴らしいのでしょう♡

桃の花の下、夕暮れの細い三日月を愛でながら、男女でお酒を酌み交わす、、

春の大人のひな祭りとして復活させたいですね!

うれしいひな祭りの節にあわのうたをのせるとピッタリはまって楽しくなりますよ♪

きょうはたのしいたらさやわ~~(^^♪

ヲシテ文字で感じよう!

📌メヲト:メ(女性)・ヲ(男性)・ト(力を合わせ、子孫につなげる)▲夫婦。

📌トツキ:日本最初の国号「トコヨクニ」とは、トの教えを建国の理念とした事。

「タミが力を合わせ、得意を持ち寄りみんなでより良い世を為しつなげてゆく」意。

結婚式は「ト」を継ぐ儀なのです。×嫁ぐ。

「ヒナマツリ」の所縁について、

ホツマツタヱ2アヤ・「アメナナヨ トコミキのアヤ」より抜粋でご紹介します。

四代アマカミのウヒチニ・スヒチニから結婚の制度が始まりました。

その馴れ初めのお話です。

よつぎのヲカミ

ウビチニの スビチおいるる

さひあひの そのもとおりわ

コシクニの ひなるのたけの

かんみやに きのみおもちて

あれませば にわにうゑおく

ミトセのち やよひのみかに

はなもみも ももなるゆえに

もものはな フタカミのなも

モモヒナギ モモヒナミなり

四代アマカミはウヒチニ(ヲカミ)でした。

稲作(陸稲)の導入により社会構造に変革がもたらされ、

時代の要請として、女性の社会的役割が求められてきました。

ウヒチニはスヒチニを正后に定め、ここに婚姻の制度が起きました。

サヒアヒとも呼ばれる婚姻制度は、広くタミにも広まってゆきます。

その元オリは、、

ウヒチニが、モモ(日本固有種のモモ)の木の実をお持ちなって

皇位(みくらい)に即かれたことから。

コシクニのヒナルノタケ(福井県越前市中平吹町・日野神社・日野山)の

カンミヤの庭に植えられましたところ、

三年の後のヤヨイ三日、

ハナ(花)も、モモ(百ほどにも多く)に咲き、ミ(実)も成りゆくようです。

それで、モモ(生じて固まる)のハナと名付けられました。

ウヒチニ・スヒチニのフタカミをモモヒナギ・モモヒナミと

お呼びするようになったのは、モモのハナとミに由来します。

ヒナはまた ひとなるまえよ

キミわソの きのみによりて

ヲカミわキ メカミわミとぞ

なつきます ひとなるのちに

やよひみか ミキつくりそめ

たてまつる

また、「ヒナ」とはヒト(一から十)になるマエ(以前)で、

メヲトとなり初めて一人前という意味です。

ハナもミも、そ(ソ・揃う所)の木の実の由来によって、

ヲカミは「キ」、メカミは「ミ」と名が付きました。

ヒトとして表明する婚姻の儀は、ヤヨイの三日にミキ(お酒)を醸し奉ります。

ももとにくめる

ミキにツキ うつりすすむる

メカミまづ のみてすすむる

のちヲカミ のみてましわる

とこのみき みあつければや

モモの花の許、白酒を酌み、細い三日月を映し浮かべてミキ(酒)を勧めます。

メカミがまづお飲みになり、ヲカミに勧めます。

ミ(実・女性)を結ぶ、キ(木・男性)春の兆しのお酒の名の通りです。

ミキを飲みて男女が交わります。

「トコ」(トのヲシヱの精神で絆を固める・床)の「ミキ」(お酒)です。

「ミ」(生じ来る)のメヲト(夫婦)としての意識が篤く備わります。

あすみあさ さむかわあびる

そでひちて うすのにこころ

またきとて なもウビチニと

スビチカミ これもウビにる

ふることや おおきすくなき

うすのなも このひなかたの

ヲわかむり うおそではかま

メわこそで うわかつきなり

正月三日朝に、サムカワで清めましたときのこと、袖が濡れてしまいました。

ヲカミはメカミをかばって水浴びをしていたので、

ヲカミの袖は大きくヒチテ(濡れて)、メカミは少ないヒチでした。

「ニココロ」、

にこやかな、やさしい、相手の幸せを願う思い遣りのお心です。

「ウ」(大きい)と「ス」(少ない)の「ニ」(思い遣り)の心の仕草に現れた

尊いことと、ウヒチニ・スヒチニとお呼びするようになりました。

また、「ウヒ」とは、クニタマ(地球)の形作られる以前の状態も意識した命名です。

ウヒが煮上がって、固体・液体と気体の分離が進みクニタマに形成されました。

大きい少ないのウスのフルコト(故事)から、ヒナカタ(雛形)が作られます。

ヲ(男)はウオソデ(大袖)とハカマ(袴)、

メ(女)はコソデ(小袖)とカツキ(被衣)です。

このときに みなつまいれて

ヤソつつき もろたみもみな

つまさたむ あめなるみちの

そなわりて たぐひなるより

としかぞえ ヰモつきあまの

まさかきや

雛形が示されたので、広く国民にも結婚の制度が広まります。

まず、ヤソ(八十)のトミ(臣)たちが婚姻を行い、

タミ(国民)もツマを定めました。

ウヒよりクニタマが形成され、そこから人類の発生が起きたわけですから、

アメ(宇宙・天体)の形成からの歴史を踏まえたミチの「トツギ」の制度は、

「アメナルミチ」ともいえるわけです。

これよりタクイ(家族、血族)も生じてきます。

中略

フタカミの ましわるときに

トコミキや トコわトホコに

コおもとむ

フタカミ(イサナギ・イサナミ)の交わる時も、トコミキ(酒)が用いられました。

トコミキの「トコ」とは、

「トのヲシテ」の「ト」と「ホコ」の「コ」でもあり、

「オノコロ」の「コ」にも掛かって意味します。

国家の安定を実現するためにも、「コ」(子)を求むるわけです。

ささけわとこよ

ゐのくちの スクナミカミの

たけかふに すすめがもみお

いるおみて ミキつくりそめ

すすめけり モモヒナギより

ササナミと なおたまふより

なもささけ そのカミいまに

ささけやま ここのくみとわ

やよいみか さかつきうめる

カミのなも ヒナカタケとぞ

たたゆなりける

そもそも、「ササケ(酒)」の名は、

トコヨ(琵琶湖湖岸地方)のヰノクチのスクナミカミ(後のスヒチニ)の所にあった竹株に、

スズメがモミ(籾)を入れているのを見て、お酒に醗酵するのを発見したことに由来します。

タケの別名のササからササケ(笹食・酒)と命名されました。

ミキを醸して奉り、モモヒナギ(四代アマカミ)より「ササナミ」という名を賜りました方は、

「ササケヤマ(沙沙貴神社、滋賀県近江八幡市常楽寺)」に当時いらっしゃったとのことです。

ココノクミ(固めの杯)の謂れは、

ヤヨイミカ(三月三日)に結婚の儀式を初めて執り行った故事に因んでいます。

今の世の三三九度とは、、

ヤヨイ三日のトつぎ固めの御酒の意ですね。

サカツキ(酒に逆さに映る細い月、杯)の名称を生んだ四代アマカミ・モモヒナギを尊んで、

その山をヒナガタケ(日野山、日永嶽、福井県越前市)と讃えるのです。

「トコミキ」の所縁について

ホツマツタヱ4アヤ・「ヒノカミ ミヅミナのアヤ」より抜粋です。

七代アマカミ・イサナギ・イサナミのお話です。

あるひヲカミが

ヲヱとえは ヒメのこたえは

ツキのヲヱ ながれととまり

ミカののち みのきよけれは

ヒまちすと ヲカミもゑみて

もろともに おがむヒノワの

とびくたり フタカミのまえ

おちととむ おもわすいたく

ゆめここち さめてうるほひ

こころよく ミヤにかえれは

ヤマスミが ササミキすすむ

そんなある日のことでした。

ヲカミ(イサナギ)が月の障りを尋ねますと、イサナミは「三日前に月の障りが終わり、

身も清く気持ちも良いので、ヒ(太陽・ご来光)待ちをしましょう」とお答えになり、

イサナギも「それは良いことですね」と笑顔で答えます。

一心に心を併せ、日の出を拝んでいますと、

ヒノワがフタカミのすぐ目の前に飛び来たって輝いているように見え、

まるで夢のような心地でした。

心の中がポカポカとしてウキウキと快く、、ミヤに戻りますと、、

オオヤマスミが、ササミキ(お酒)を勧めてくれました。

このタイミングの良さには、得も言われぬ神妙さを感じます。

かれヲカミ トコミキしるや

メのこたえ コトサカノヲが

ミチきけは トコミキはまつ

メがのみて のちヲにすすむ

とこいりの メはことあげず

ヲのよそヰ メがしりとつく

したつゆお すえばたがゐに

うちとけて たましまかわの

うちみやに やとるコタネの

トツキノリ こおととのふる

トコミキは クニうむミチの

ヲシヱぞと

ヲカミはトコミキについてメカミに尋ね、メカミはお答えになられました。

「トツキ(結婚)の際、トコミキのことは聞いたことがありました。

コトサカノヲに尋ねましたらば、このようにお教え下さいました。」

イサナミは言葉を続けます。

「トコミキ(寝所にてのお床入の際にお召し上がりになるお酒)は、、

まず始めに女性から飲み、次いで男性に勧めます。

その後、床入では女性はコトアゲ(願文を言う事)をしないことになっています。

男性の誘いに、女性が寄り添いとつく(トツク・交わる・トを継ぐ)のです。

そして、シタツユ(精子)を得てお互いが本当に打ち解けるようになります。

アモト(大宇宙の中心)から、ヒトの形成の元となるタマが降され、

ウチミヤ(子宮:見えないものが物質を結び合せて具体化させてゆく場所)に

コタネ(子種)が宿る、これが「トツキノリ」です。」

コタネ(子種)の宿り整うるプロセスは、国家形成の方途とよく似ています。

「ひなまつり」と「スクナヒコナ」

ホツマツタヱ9アヤ・「ヤクモウチ コトつくるアヤ」より抜粋です。

スクナヒコナは

アワシマの かだがきならひ

ひなまつり をしえていたる

かだのうら アワシマカミぞ

さらに後、スクナヒコナは、

アワシマ(琵琶湖周辺もしくは淡路島、、フタカミに由来、、)のカタガキ(コト)の楽曲演奏を習い、

ヒナマツリ(四代アマカミのトツギノリ)を全国各所に教えつつ巡りました。

行き至った場所はカダノウラ(現和歌山市加太)でした。

そこで、スクナヒコナはアワシマカミと讃え呼ばれるようになります。

※加太淡嶋神社(延喜式記載の古い神社)として、伝承も残されています。

雛流し、二万体の人形で有名な神社です。

ご祭神は少彦名命・大己貴命・息長足姫命(神功皇后)

『宇治山田市史』宇治山田市役所編 年中行事より

「宮中神事」

◎桃花御饌【三月三日】

式は新菜御饌(わかなのみけ・正月七日)同様であるが、今日の御饌は長き草餅で、

内宮は桃枝を筒に立て、外宮は桃枝を五寸位に伐り、束ねたる草餅に横に挿して供える。

「民間行事」

◎桃の節供【三月三日】

民間では小豆飯を炊き、桃の酒を祝う外、女子のある家では雛祭とて内裡雛を飾り、

草餅を搗き菱餅を供へ、女児の庭訓に資したものである。

市中の人々は主人筋・師匠・得意先などへ節供の禮とて礼服にて廻禮する事もあった。

この廻禮は明治維新後絶えたが雛飾りは近来年を追うてだんだん盛んになった。

◎汐干狩【三月三日】

三月三日の汐干に二見浦には市中の老若男女の貝拾ひ遊びをする風俗であった。

能く干る時は、立石より凡そ十町許りも干潟となったと云ふ。(五十鈴落葉)

参考文献・参考資料

◎『ホツマ辞典』池田満著・展望社

◎ヲシテ文献の世界へようこそ-日本ヲシテ研究所「ヲシテ文献・大意」

http://woshite.com/page5.html

◎『記紀原書ヲシテ』上・下巻 池田満著・展望社

◎『縄文カレンダー』冨山喜子編

◎『宇治山田市史』宇治山田市役所編 国書刊行会

※ヲシテフォントの商標権、意匠権は、日本ヲシテ研究所にあります。

編集:冨山喜子