初秋のまんまるお月さま

秋風が気持ちの良い季節になりました。

まだまだ暑さもぶり返しそうですが、、、

日に日に秋の気配も色濃くなりそうです。

初秋満月には、ミヲヤ(ご先祖)とイキタマ(祖父母・父母)に感謝のお祭りです。

旧暦七月十五日、、お盆ですね!

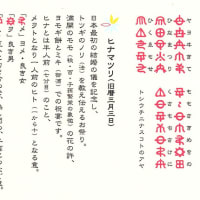

しむのもちほぎ

ゐきめたま おくるはすゐゝ

ゑながのり あをぎおどれば

あゐうくる トシウチニナスコトのアヤ

もちはみをやと

いきたまに ゑなのはすけの

めをあえは あおきおどりて

いおうくる ミカサフミナメコトのアヤ

◎シムのマツリ:旧暦七月望月

先祖から連綿として引き継がれてきた人の生命の誕生、営み、

まさしく不可思議なるものとして祭祀されてきました。

七日のタナハタにはヒトの誕生について祝い、

初秋満月には、ミヲヤ(ご先祖)とイキタマ(祖父母・父母)に感謝のお祭りです。

お供えの「ハスケ」(ハスヰゝ・蓮ごはん)は、

ハスは葉や茎や根のどこを折っても糸を引くことについて、重要視されてきたと想像されます。

満月の下、「仰ぎ踊りて イ(元気)をうくる」、「盆踊り」の元といえそうです。

シムとは「タマ・シイ」のシイに属する、

今生のヒトとしての「生命維持の働き」(食欲・物欲・性欲等)、

見えないココロの働きのひとつです。

盆踊りとは、まさに「イノチの歓び」のオドリといえますね

古来タナハタとシムマツリは一連のお祭りで、

後に仏教の影響を受け、現在のお盆の風習へと移り変わってきたようです。

明治改暦以前は旧暦七月十五日、まもなく収穫を迎える初秋のお祭りです。

ハスヰゝ・ハスケとありますが、

縄文の頃からハスを食べていたのも驚きですね。

ハスは、ポルトガルやアメリカ、カナダで白亜紀の化石が見つかり、

日本でも白亜紀後期の化石があるそうです。

埼玉県行田市では、施設工事で偶然掘り起こされた、

約千四百年から三千年前のタネから発芽した蓮(古代蓮・行田蓮)が、

天然記念物とされているそうです。

ものすごい生命力ですね!

蓮の実は漢方医学では「脾臓を守る食べ物」ともいわれ、

内臓のバランスを整え、精力を養い百病を治す薬として昔から食べられているそうです。

ハスの実に含まれるカリウムは、体内の余分な塩分を外に出し「水分調整」を助け、

ビタミンB1は、糖質分解を助け、「疲労回復」にも効果があるそうです。

当時のハスケとは、どのようなご飯だったのでしょう?

いろいろなハスご飯レシピなど参考に、満月に集い、お供えして、

みんなでいただくのも良いですね。

月の祭り♡

秋風が気持ちの良い季節になりました。

まだまだ暑さもぶり返しそうですが、、、

日に日に秋の気配も色濃くなりそうです。

初秋満月には、ミヲヤ(ご先祖)とイキタマ(祖父母・父母)に感謝のお祭りです。

旧暦七月十五日、、お盆ですね!

しむのもちほぎ

ゐきめたま おくるはすゐゝ

ゑながのり あをぎおどれば

あゐうくる トシウチニナスコトのアヤ

もちはみをやと

いきたまに ゑなのはすけの

めをあえは あおきおどりて

いおうくる ミカサフミナメコトのアヤ

◎シムのマツリ:旧暦七月望月

先祖から連綿として引き継がれてきた人の生命の誕生、営み、

まさしく不可思議なるものとして祭祀されてきました。

七日のタナハタにはヒトの誕生について祝い、

初秋満月には、ミヲヤ(ご先祖)とイキタマ(祖父母・父母)に感謝のお祭りです。

お供えの「ハスケ」(ハスヰゝ・蓮ごはん)は、

ハスは葉や茎や根のどこを折っても糸を引くことについて、重要視されてきたと想像されます。

満月の下、「仰ぎ踊りて イ(元気)をうくる」、「盆踊り」の元といえそうです。

シムとは「タマ・シイ」のシイに属する、

今生のヒトとしての「生命維持の働き」(食欲・物欲・性欲等)、

見えないココロの働きのひとつです。

盆踊りとは、まさに「イノチの歓び」のオドリといえますね

古来タナハタとシムマツリは一連のお祭りで、

後に仏教の影響を受け、現在のお盆の風習へと移り変わってきたようです。

明治改暦以前は旧暦七月十五日、まもなく収穫を迎える初秋のお祭りです。

ハスヰゝ・ハスケとありますが、

縄文の頃からハスを食べていたのも驚きですね。

ハスは、ポルトガルやアメリカ、カナダで白亜紀の化石が見つかり、

日本でも白亜紀後期の化石があるそうです。

埼玉県行田市では、施設工事で偶然掘り起こされた、

約千四百年から三千年前のタネから発芽した蓮(古代蓮・行田蓮)が、

天然記念物とされているそうです。

ものすごい生命力ですね!

蓮の実は漢方医学では「脾臓を守る食べ物」ともいわれ、

内臓のバランスを整え、精力を養い百病を治す薬として昔から食べられているそうです。

ハスの実に含まれるカリウムは、体内の余分な塩分を外に出し「水分調整」を助け、

ビタミンB1は、糖質分解を助け、「疲労回復」にも効果があるそうです。

当時のハスケとは、どのようなご飯だったのでしょう?

いろいろなハスご飯レシピなど参考に、満月に集い、お供えして、

みんなでいただくのも良いですね。

月の祭り♡