(写真)サルビア・プラテンシスの花

サルビア・プラテンシスは、ヨーロッパ・北アフリカ・西アジア原産でハーブ及びサルビアファンにとっては、初期に栽培の経験を持つ基本種のようだが、私は、10年近い年月が過ぎてからやっとこの花に出会った。

姿かたちは素朴で、メキシコ原産のサルビアのように華麗なところはないが、根元から葉・茎が出るロゼット状でサルビアというよりはハーブの一種という印象がする。

実際、古にはハーブとして目の炎症を止める目薬、うがい薬、歯磨きとして使われていたという。

このサルビア・プラテンシスは、英名では“meadow sage”“meadow clary”と呼ばれていて、“草原・牧草地のセージ”或いは“草原のオニサルビア(=clary)”を意味している。

牧草地にこの草花が育っているところを想像すると、邪魔な存在と受け取られかねないが、庭などの木々の下草として群生させると、濃いグリーンの葉とブルーの花がシンプルで上品なシーンを創り出しそうだ。

さて、英名でのメドーセージ(meadow sage)だが、日本の園芸店では別のサルビアを指すことが多くややっこしい。ブラジル原産のサルビア・ガラニチカ(Salvia guaranitica)というサルビアが園芸店ではメドーセージとして販売されていて、ご近所の庭でもよく見かけるほど普及している。

もう一つのメドークラリー(meadow clary)の“clary”は、クラリーセージ(和名ではオニサルビア)という名の別の植物があり、このクラリーセージに似ているので草原のクラリーと呼ばれている。

実際のクラリーセージは、庭で2年目を迎え成長途上なので開花したときに記述することにする。

(写真)サルビア・プラテンシスの立ち姿

サルビア・プラテンシス(Salvia pratensis)

・シソ科アキギリ属の耐寒性がある多年草

・学名はSalvia pratensis L.(1753)。種小名のpratensisは草原を意味する。英名ではmeadow clary或いはmeadow sageと呼ばれ、日本の園芸店でも「メドーセージ」で販売している。

・原産地はヨーロッパ・西アジア・北アフリカで、林の端・原野・牧草地(meadow)などに育つ。米国ワシントン州では有害植物に指定された時があった。

・草丈は1m以上まで成長し、茎は四角でエッジが立っている。現在は2年目なので30cm程度。

・ダークグリーンの葉は大きめでクシャクシャしており、エッジにはギザギザが入り対生する。

・開花期は5月から7月頃までで、ブルーの花が輪生して咲く。しかし実際は日当りのよいところから咲くので輪生して咲く実感がない。

・サルビア・プラテンシスには、園芸品種が結構あり、花色はブルーだけでなく、スミレ色、白っぽいブルー、ピンク、白など多種多様ある。

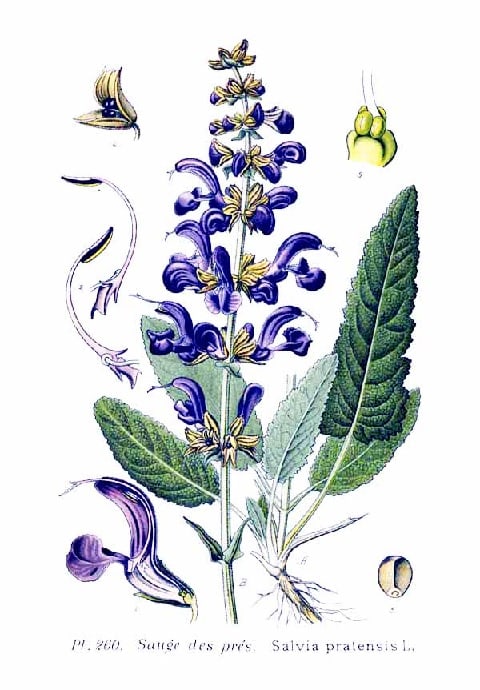

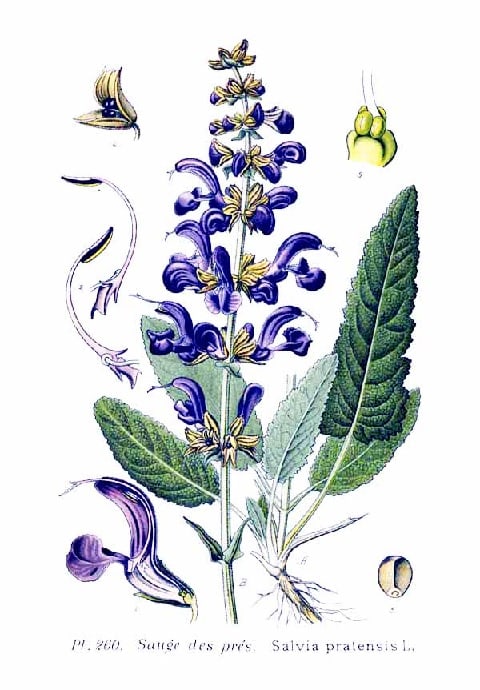

(植物画)サルビア・プラテンシス

出典:「Atlas des plantes de France. 1891」

植物画の方が特色がつかみやすいので、1891年にフランスで出版された「Atlas des plantes de France」に収録されているAmédée Masclef作の絵

サルビア・プラテンシスは、ヨーロッパ・北アフリカ・西アジア原産でハーブ及びサルビアファンにとっては、初期に栽培の経験を持つ基本種のようだが、私は、10年近い年月が過ぎてからやっとこの花に出会った。

姿かたちは素朴で、メキシコ原産のサルビアのように華麗なところはないが、根元から葉・茎が出るロゼット状でサルビアというよりはハーブの一種という印象がする。

実際、古にはハーブとして目の炎症を止める目薬、うがい薬、歯磨きとして使われていたという。

このサルビア・プラテンシスは、英名では“meadow sage”“meadow clary”と呼ばれていて、“草原・牧草地のセージ”或いは“草原のオニサルビア(=clary)”を意味している。

牧草地にこの草花が育っているところを想像すると、邪魔な存在と受け取られかねないが、庭などの木々の下草として群生させると、濃いグリーンの葉とブルーの花がシンプルで上品なシーンを創り出しそうだ。

さて、英名でのメドーセージ(meadow sage)だが、日本の園芸店では別のサルビアを指すことが多くややっこしい。ブラジル原産のサルビア・ガラニチカ(Salvia guaranitica)というサルビアが園芸店ではメドーセージとして販売されていて、ご近所の庭でもよく見かけるほど普及している。

もう一つのメドークラリー(meadow clary)の“clary”は、クラリーセージ(和名ではオニサルビア)という名の別の植物があり、このクラリーセージに似ているので草原のクラリーと呼ばれている。

実際のクラリーセージは、庭で2年目を迎え成長途上なので開花したときに記述することにする。

(写真)サルビア・プラテンシスの立ち姿

サルビア・プラテンシス(Salvia pratensis)

・シソ科アキギリ属の耐寒性がある多年草

・学名はSalvia pratensis L.(1753)。種小名のpratensisは草原を意味する。英名ではmeadow clary或いはmeadow sageと呼ばれ、日本の園芸店でも「メドーセージ」で販売している。

・原産地はヨーロッパ・西アジア・北アフリカで、林の端・原野・牧草地(meadow)などに育つ。米国ワシントン州では有害植物に指定された時があった。

・草丈は1m以上まで成長し、茎は四角でエッジが立っている。現在は2年目なので30cm程度。

・ダークグリーンの葉は大きめでクシャクシャしており、エッジにはギザギザが入り対生する。

・開花期は5月から7月頃までで、ブルーの花が輪生して咲く。しかし実際は日当りのよいところから咲くので輪生して咲く実感がない。

・サルビア・プラテンシスには、園芸品種が結構あり、花色はブルーだけでなく、スミレ色、白っぽいブルー、ピンク、白など多種多様ある。

(植物画)サルビア・プラテンシス

出典:「Atlas des plantes de France. 1891」

植物画の方が特色がつかみやすいので、1891年にフランスで出版された「Atlas des plantes de France」に収録されているAmédée Masclef作の絵

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます