地震により東北地方の方はかなりの苦痛、悲しみを受けたと思いますが、東京もかなり大打撃を受けた。

まず、地震当日、会社の建て屋が長い縦振動があり、これはやばそうだと思った直後、強い横振動に見舞われた。

その振幅が徐々に増すにつれ、机の下に入らないとまずいと皆潜り込んだ。

机上のモニタや書類が落ちてくる、ロッカーが倒れるなどどうなるのかと思った。

その後、余震を警戒し入社後初めて本当の外部への避難をした。

その直後、また強い余震があり、社屋のガラスやアンテナ、樹木がゆさゆさと揺れていた。

その日は帰宅となったが、鉄道はすべて運休、家まで2時間歩いて帰ろうかと思ったところ、自家用車通勤の人がいて何とか無事に帰ることができた。

他の者は、苦労したようだ。そんな中、残念ながら同僚の1人が徒歩で帰宅途中、心不全で亡くなってしまった。

未曾有の災害の最中にニュースにもならないように亡くなってしまい、さぞ無念であったことであろう。

そんなこととは露知らず(知ったのが休み明けだったため)FU-50シングルアンプを3万円ほどで購入してみた。

FU-50とは、真空管の上にお鍋の蓋が付いたような独特の形をしたものである。

オークション出品者によると、もともとドイツ軍の戦車のレーダー用に使用していた物(LS-50と呼ばれていた)で、その後ソ連ГУ-50(GU-50)」→中国(FU-50)へコピーされていった物らしい。

特性は、よくわからないがKT-88並の性能と書いてあったので結構期待して、アンプの到着を待っていた。

この震災復興のさなか、割と早く到着した。表はこんな感じ。

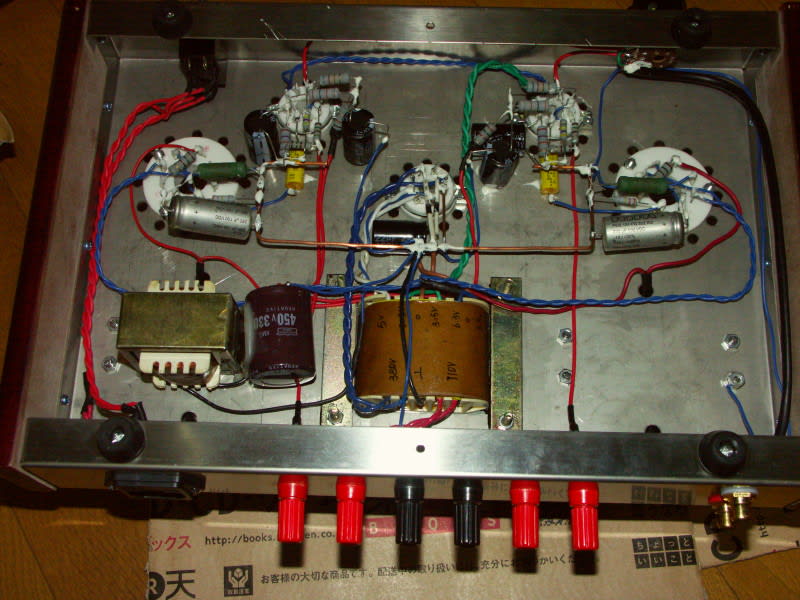

裏返してみると裏蓋がない。何とも安普請である。

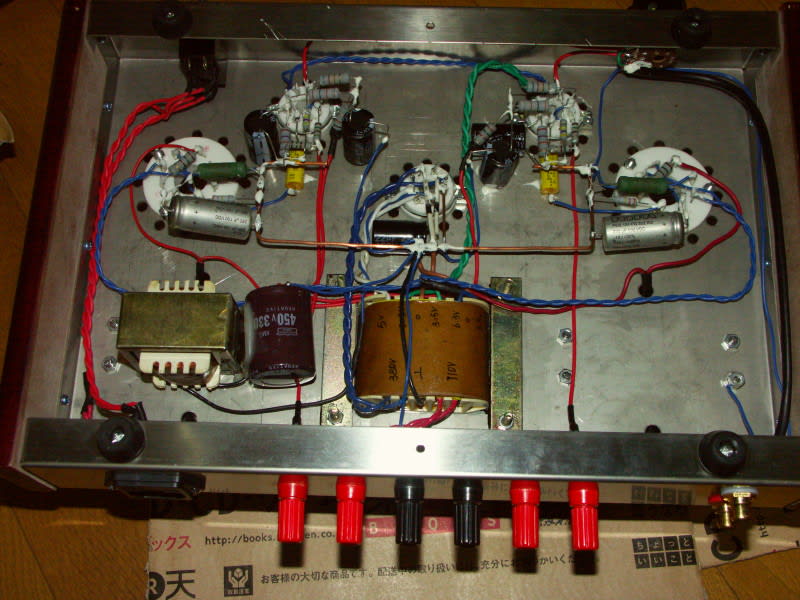

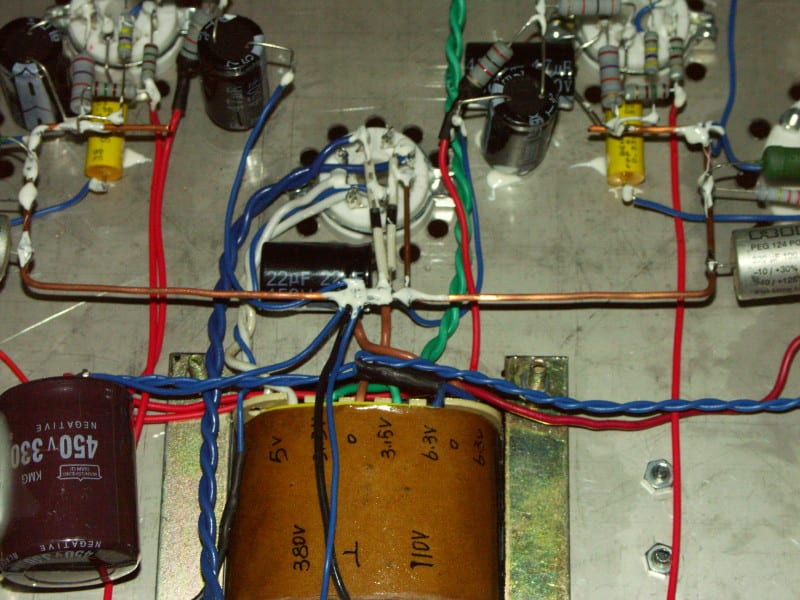

全体の配線は、非常にシンプルでこんな感じ。

でも、信号の流れや、交流の扱いはちゃんでなっていそうだ。

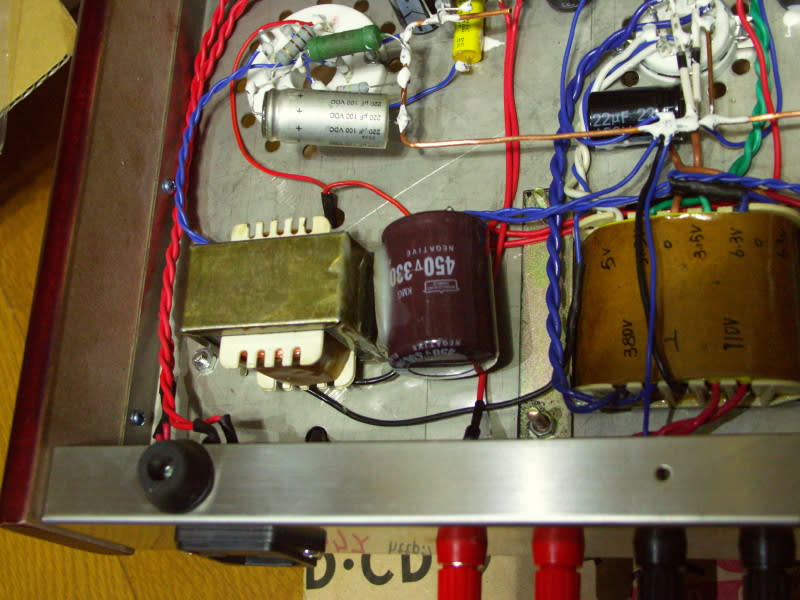

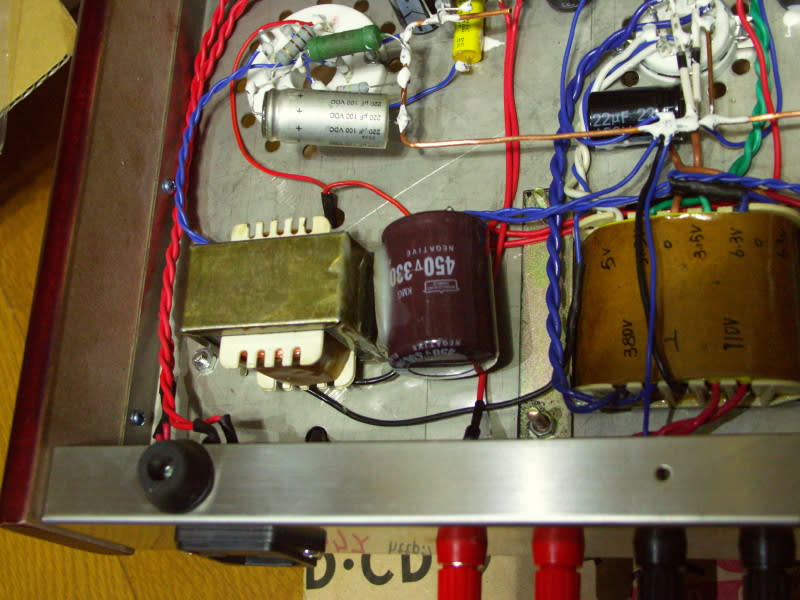

しかし輸送中のトラブルか、平滑回路の初段の電解コンデンサ接着剤で止めてあったのが外れている。

この接着剤がなんなのかよくわからないので、放熱用のシリコンボンドで付け直しておいた。

あと、接着剤のせいか、異様な臭いがするので、部屋がくさくなってしまった。

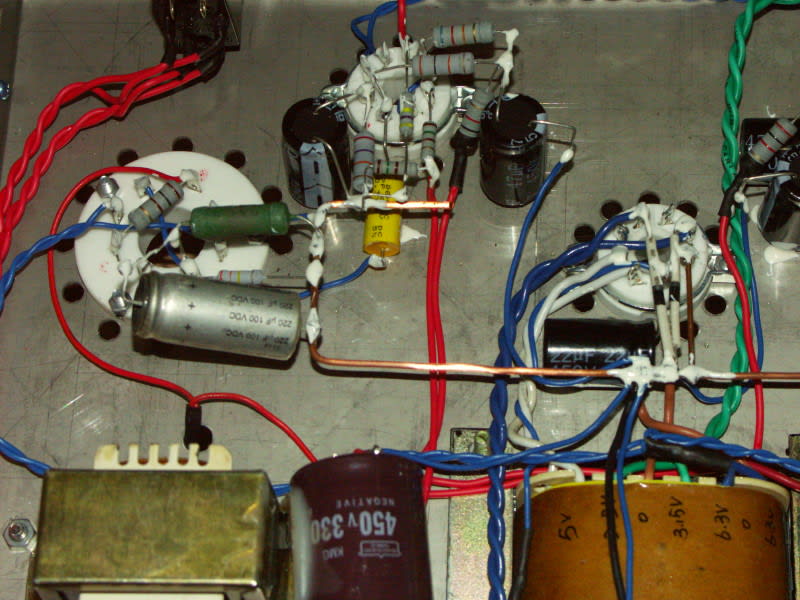

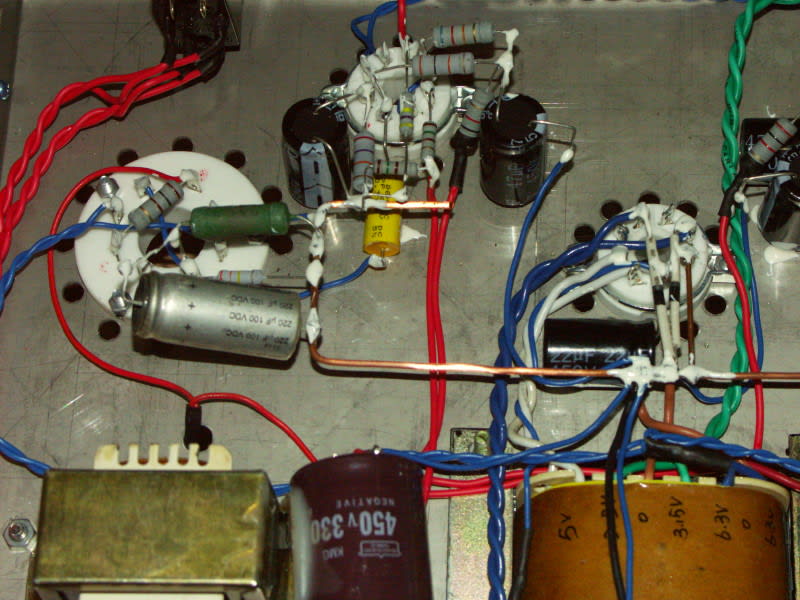

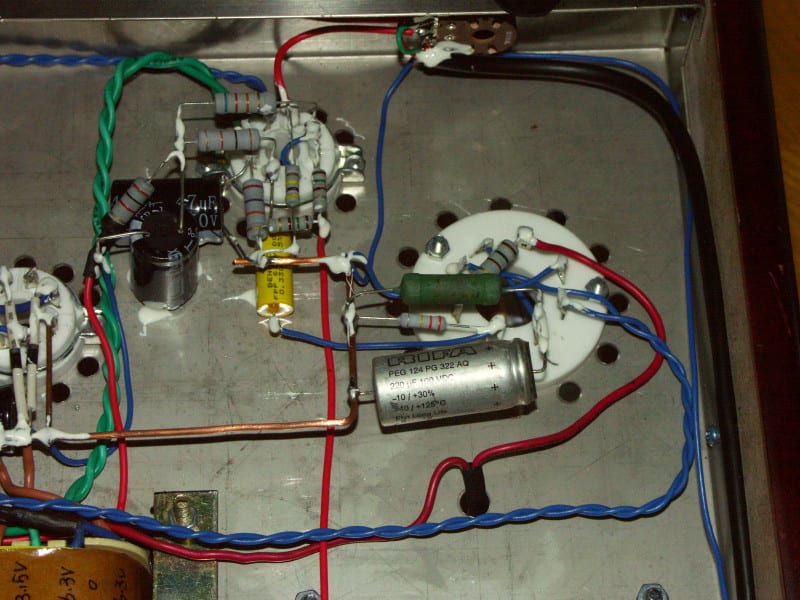

左ch付近の配線。

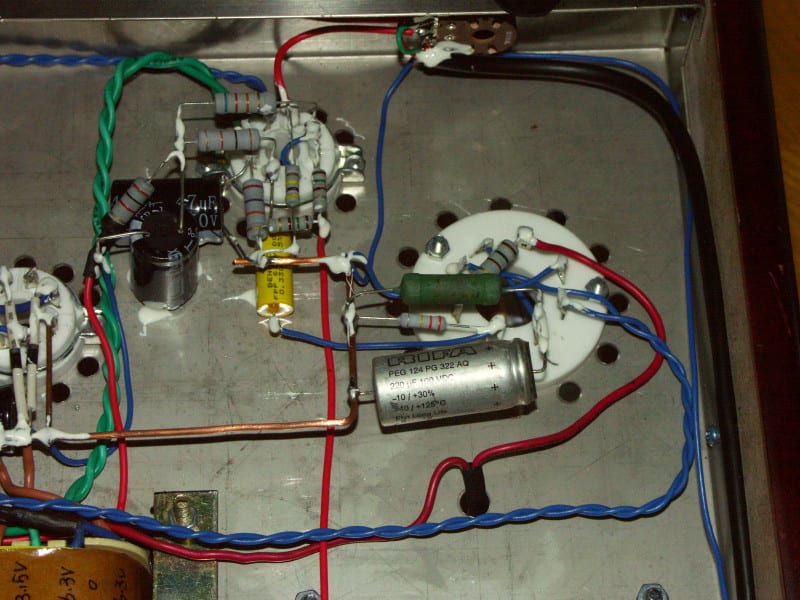

右ch付近の配線。

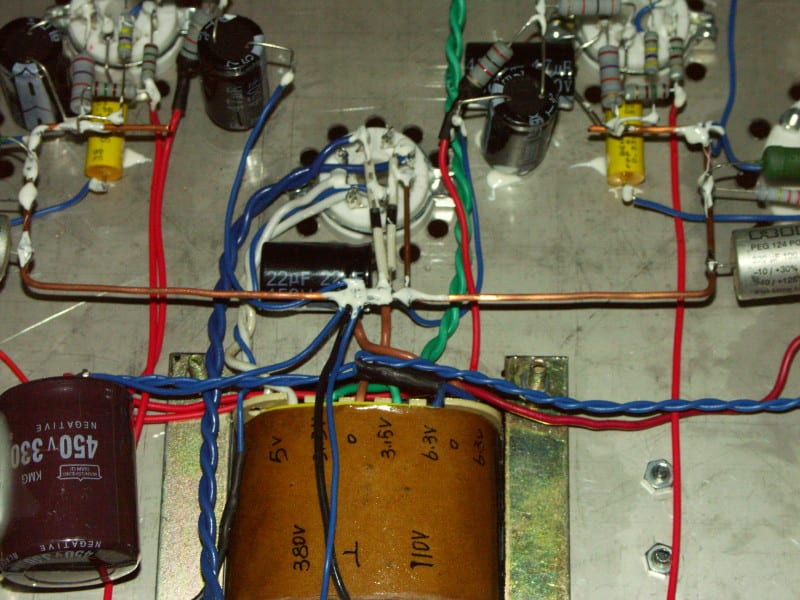

整流管付近の配線。

配線の半田付け箇所に何か白い物が塗ってある。シリコンのようであるが初めて見た。アースは結構ちゃんとしていそうで、アースポイントは整流管のそばらしいが、シャーシのどこに落としているかはよく見えなかった。

仮置きとしてLUXMAN MQ80の隣に置いてみた。

この棚は、下に1個50kGに耐えられるキャスターを使用しており(全体で200kGまで耐えられる予定)、裏の配線は棚ごと移動して行えるようにしてある。

真空管を挿してみると、こんな感じである。

真ん中の整流管5Z3Pがメインより大きいのは何ともみっともないので、今、5AR4を購入し、届くのを待っている状態。差し替え可能かは、もう一度仕様をよく見なければわからない。

さてこの状態でいつもの曲を聴いてみると、高音がすっぱり切れているような感じで、昔のラジオで聞いているようだ。

念のため、半日鳴らし続けたが、あまり変化は見られなかった。

初段の6N8P(中国製の6SN7)の性能があまり良くないことは、前回の300Bアンプでもわかっていたので、別途購入してあったTUNG-SOLの6SN7に差し替えてみた。

う~ん、予想と反してほとんど変化が無く、強いて言えば、中域の解像度が上がり、ボーカルなどは前に出てきて聞き易い。

低音は今ひとつだ。

そこで、300Bアンプに付けてあったRCAの6SN7に変えてみたが、こちらはTUNG-SOLの音と変化がなかった。

これは、FU-50自体のせいか、使用されているパーツのせいか今後いろいろいじってみるつもりである。

そのためには、まず回路図を起こしておこうと思う。

使用されているトランスの特性だとするとお手上げだが。

ところで、このアンプに使用されている球だが、下の写真のように”chorale 300B”に付いてきた同じメーカの球と比べるとずいぶんくたびれている。

ベースに光沢が無く、傷が入っているし、足もくすんでおり、ベースのプラスティック部分は埃っぽい。(左がchoraleに付いてきた6N8P)

以上を考えると、いじるには楽しいかもしれないが(なにせ裏蓋が無くてアクセスがよい)、3万円を出して購入する価値は無いアンプであったと言える。

これなら、もう1万円出して”chorale845”アンプを購入した方がなんぼか良かったと後悔してしまった。

と、書いた後でふと思い出したことがあった。

スピーカーは、今年購入したDENONのSC-E737(最近のスピーカーは能率が悪く管球アンプに向いてないので)を使用しているのだが、入力インピーダンスが6Ωである。

一方、アンプ出力はなぜか4Ωと8Ωと相場が決まっている。

以前は8Ω側につないでいたが、最近は4Ω側に気にせずつないでいた。

昨日はあきらめかけていたが、8Ω端子につないで聞いてみることにした。

スピーカーケーブルは、以前のオルトフォンからベルデン8477 12AWG に変更してある。

まず気が付いたのが、全体の増幅率が上がったこと、同じボリューム位置で大きな音が出るようになった。

中低域の特の低域がずいぶん改善されて、高域の下の方まで伸びてきた。これでずいぶん聞き易くなった。

まだ足りないのは、300Bアンプで感じるような、女性ボーカルのそこにいるような息づかいが感じられないことかな。

やっぱり倍音が出きっていないせいだと思われるので、一応フィルムコンデンサを使用してるが、まずカップリングコンデンサと、カソードの電解コンデンサを交換してみようと思う。

まず、地震当日、会社の建て屋が長い縦振動があり、これはやばそうだと思った直後、強い横振動に見舞われた。

その振幅が徐々に増すにつれ、机の下に入らないとまずいと皆潜り込んだ。

机上のモニタや書類が落ちてくる、ロッカーが倒れるなどどうなるのかと思った。

その後、余震を警戒し入社後初めて本当の外部への避難をした。

その直後、また強い余震があり、社屋のガラスやアンテナ、樹木がゆさゆさと揺れていた。

その日は帰宅となったが、鉄道はすべて運休、家まで2時間歩いて帰ろうかと思ったところ、自家用車通勤の人がいて何とか無事に帰ることができた。

他の者は、苦労したようだ。そんな中、残念ながら同僚の1人が徒歩で帰宅途中、心不全で亡くなってしまった。

未曾有の災害の最中にニュースにもならないように亡くなってしまい、さぞ無念であったことであろう。

そんなこととは露知らず(知ったのが休み明けだったため)FU-50シングルアンプを3万円ほどで購入してみた。

FU-50とは、真空管の上にお鍋の蓋が付いたような独特の形をしたものである。

オークション出品者によると、もともとドイツ軍の戦車のレーダー用に使用していた物(LS-50と呼ばれていた)で、その後ソ連ГУ-50(GU-50)」→中国(FU-50)へコピーされていった物らしい。

特性は、よくわからないがKT-88並の性能と書いてあったので結構期待して、アンプの到着を待っていた。

この震災復興のさなか、割と早く到着した。表はこんな感じ。

裏返してみると裏蓋がない。何とも安普請である。

全体の配線は、非常にシンプルでこんな感じ。

でも、信号の流れや、交流の扱いはちゃんでなっていそうだ。

しかし輸送中のトラブルか、平滑回路の初段の電解コンデンサ接着剤で止めてあったのが外れている。

この接着剤がなんなのかよくわからないので、放熱用のシリコンボンドで付け直しておいた。

あと、接着剤のせいか、異様な臭いがするので、部屋がくさくなってしまった。

左ch付近の配線。

右ch付近の配線。

整流管付近の配線。

配線の半田付け箇所に何か白い物が塗ってある。シリコンのようであるが初めて見た。アースは結構ちゃんとしていそうで、アースポイントは整流管のそばらしいが、シャーシのどこに落としているかはよく見えなかった。

仮置きとしてLUXMAN MQ80の隣に置いてみた。

この棚は、下に1個50kGに耐えられるキャスターを使用しており(全体で200kGまで耐えられる予定)、裏の配線は棚ごと移動して行えるようにしてある。

真空管を挿してみると、こんな感じである。

真ん中の整流管5Z3Pがメインより大きいのは何ともみっともないので、今、5AR4を購入し、届くのを待っている状態。差し替え可能かは、もう一度仕様をよく見なければわからない。

さてこの状態でいつもの曲を聴いてみると、高音がすっぱり切れているような感じで、昔のラジオで聞いているようだ。

念のため、半日鳴らし続けたが、あまり変化は見られなかった。

初段の6N8P(中国製の6SN7)の性能があまり良くないことは、前回の300Bアンプでもわかっていたので、別途購入してあったTUNG-SOLの6SN7に差し替えてみた。

う~ん、予想と反してほとんど変化が無く、強いて言えば、中域の解像度が上がり、ボーカルなどは前に出てきて聞き易い。

低音は今ひとつだ。

そこで、300Bアンプに付けてあったRCAの6SN7に変えてみたが、こちらはTUNG-SOLの音と変化がなかった。

これは、FU-50自体のせいか、使用されているパーツのせいか今後いろいろいじってみるつもりである。

そのためには、まず回路図を起こしておこうと思う。

使用されているトランスの特性だとするとお手上げだが。

ところで、このアンプに使用されている球だが、下の写真のように”chorale 300B”に付いてきた同じメーカの球と比べるとずいぶんくたびれている。

ベースに光沢が無く、傷が入っているし、足もくすんでおり、ベースのプラスティック部分は埃っぽい。(左がchoraleに付いてきた6N8P)

以上を考えると、いじるには楽しいかもしれないが(なにせ裏蓋が無くてアクセスがよい)、3万円を出して購入する価値は無いアンプであったと言える。

これなら、もう1万円出して”chorale845”アンプを購入した方がなんぼか良かったと後悔してしまった。

と、書いた後でふと思い出したことがあった。

スピーカーは、今年購入したDENONのSC-E737(最近のスピーカーは能率が悪く管球アンプに向いてないので)を使用しているのだが、入力インピーダンスが6Ωである。

一方、アンプ出力はなぜか4Ωと8Ωと相場が決まっている。

以前は8Ω側につないでいたが、最近は4Ω側に気にせずつないでいた。

昨日はあきらめかけていたが、8Ω端子につないで聞いてみることにした。

スピーカーケーブルは、以前のオルトフォンからベルデン8477 12AWG に変更してある。

まず気が付いたのが、全体の増幅率が上がったこと、同じボリューム位置で大きな音が出るようになった。

中低域の特の低域がずいぶん改善されて、高域の下の方まで伸びてきた。これでずいぶん聞き易くなった。

まだ足りないのは、300Bアンプで感じるような、女性ボーカルのそこにいるような息づかいが感じられないことかな。

やっぱり倍音が出きっていないせいだと思われるので、一応フィルムコンデンサを使用してるが、まずカップリングコンデンサと、カソードの電解コンデンサを交換してみようと思う。