(八百屋 お七)

本郷追分を左折してしばらく進むと、誠之小学校前の信号があるが、

ここから白山一丁目の信号に出るまでの左側に、

三つの坂道が並んでいる。

手前にある坂(丸山新町と駒込西片町との境)には、

「胸突き坂」次に中坂があり、一番北側に浄心寺坂

(お七坂とも言う)がある。「胸突き坂は」都内23区に

四つあるが、そのうち三つは文京区にある。

文京区には、如何に坂道が多くあるかが判る。(文京区)

(胸突き坂)

俗に「胸突き八丁」と言うが、辞書を引くと、

「胸突き八丁」=〔広義では、物事の成就する手前の一番苦しい時を指す〕

とあるが、発祥はここの坂からでたようだ。

坂が急で道路が胸を突くような急な坂のことを言うらしい。

転じて、物事の成功前の一番苦しい時を言う。

なお、「胸突坂のすぐ南に誠之小学校がある。旧福山藩主から

敷地400坪を50年無償、校舎などの寄付を受けた。

この辺りは、福山藩の中屋敷があり、誠之館と名づけられた

江戸の藩校があった。四書の「中庸」にある

(之を誠にするは人の道なり)の誠之館から名をとり

学校名にした由緒ある小学校がある。」(文京区教育委員会)

中山道に戻り進む。白山一丁目の信号を左折する。

急坂を降りきる途中の右側に、天台宗 円乗寺がある。

ここが八百屋お七の墓がある所だ。

やや奥まったところにそのお墓はある。

(円乗寺)

「お七については、井原西鶴の「好色五人女」など

古来いろいろ書かれて語られて異説が多い。

お七の生まれは駒込片町で、かなりな八百屋であった。

天和の大火、天和2年(1682年)12月、

近くの寺院から出火で、お七の家が焼けて、

菩提寺の円乗寺に避難中、寺の小姓 吉三郎と恋仲になった。

やがて家は再建されて自家に戻るが、

お七は吉三郎に逢いたい一心で付け火をした。

家が燃えればまた菩提寺で吉三郎に逢えると考えたのだ。

女心が良く出ている。

当時放火は大罪(今でも大罪に変わりないが)で、

火あぶりの刑に処せられた。16歳であった。

三基の墓石のうち、中央がお寺の住職が建て、右側が寛政年間に

お七を演じて好評だった岩井半四郎が建て、左側は近所の有志が

270回忌の供養で建立したものである。」(文京区教育委員会)

(お七の墓は三基ある)

お七坂を下って真っすぐ進むと、白山下の信号に出るが、

直進すると登り坂になり、坂の頂上付近から下る右側に

林が見えてくる。東京大学付属小石川植物園、

(小石川植物園への案内看板)

本郷追分を左折してしばらく進むと、誠之小学校前の信号があるが、

ここから白山一丁目の信号に出るまでの左側に、

三つの坂道が並んでいる。

手前にある坂(丸山新町と駒込西片町との境)には、

「胸突き坂」次に中坂があり、一番北側に浄心寺坂

(お七坂とも言う)がある。「胸突き坂は」都内23区に

四つあるが、そのうち三つは文京区にある。

文京区には、如何に坂道が多くあるかが判る。(文京区)

(胸突き坂)

俗に「胸突き八丁」と言うが、辞書を引くと、

「胸突き八丁」=〔広義では、物事の成就する手前の一番苦しい時を指す〕

とあるが、発祥はここの坂からでたようだ。

坂が急で道路が胸を突くような急な坂のことを言うらしい。

転じて、物事の成功前の一番苦しい時を言う。

なお、「胸突坂のすぐ南に誠之小学校がある。旧福山藩主から

敷地400坪を50年無償、校舎などの寄付を受けた。

この辺りは、福山藩の中屋敷があり、誠之館と名づけられた

江戸の藩校があった。四書の「中庸」にある

(之を誠にするは人の道なり)の誠之館から名をとり

学校名にした由緒ある小学校がある。」(文京区教育委員会)

中山道に戻り進む。白山一丁目の信号を左折する。

急坂を降りきる途中の右側に、天台宗 円乗寺がある。

ここが八百屋お七の墓がある所だ。

やや奥まったところにそのお墓はある。

(円乗寺)

「お七については、井原西鶴の「好色五人女」など

古来いろいろ書かれて語られて異説が多い。

お七の生まれは駒込片町で、かなりな八百屋であった。

天和の大火、天和2年(1682年)12月、

近くの寺院から出火で、お七の家が焼けて、

菩提寺の円乗寺に避難中、寺の小姓 吉三郎と恋仲になった。

やがて家は再建されて自家に戻るが、

お七は吉三郎に逢いたい一心で付け火をした。

家が燃えればまた菩提寺で吉三郎に逢えると考えたのだ。

女心が良く出ている。

当時放火は大罪(今でも大罪に変わりないが)で、

火あぶりの刑に処せられた。16歳であった。

三基の墓石のうち、中央がお寺の住職が建て、右側が寛政年間に

お七を演じて好評だった岩井半四郎が建て、左側は近所の有志が

270回忌の供養で建立したものである。」(文京区教育委員会)

(お七の墓は三基ある)

お七坂を下って真っすぐ進むと、白山下の信号に出るが、

直進すると登り坂になり、坂の頂上付近から下る右側に

林が見えてくる。東京大学付属小石川植物園、

(小石川植物園への案内看板)

通称小石川植物園に出る。植物園の中はかなり広く、

訪れるには弁当持参で一日がかりとなるので、

別の日に訪れるのがよいと思われる。

春の桜の時期がとてもよい。

桜だけで150種類はあり、あまり知られていないが、

ニュートンが「万有引力の法則」を発見するきっかけとなった

リンゴの木もある。

入場料は確か330円。

「元々は、徳川綱吉候が館林藩主であった頃の屋敷跡で、

将軍になってからは、薬草園となり、享保七年(1722)

「赤ひげ」で有名な小石川養生所になり、

享保20年には、青木昆陽が甘藷を試作した。

明治になって東京大学の付属植物園となった。

植物園の松の花さへ咲くものを

離れてひとり棲むもみやこに

若山 牧水(1885~1928)」

(文京区教育委員会)

中山道に戻って少し進むと、右側に「ほうろくじぞう」大円寺を

朱書した石柱がある。

(大円寺の石柱)

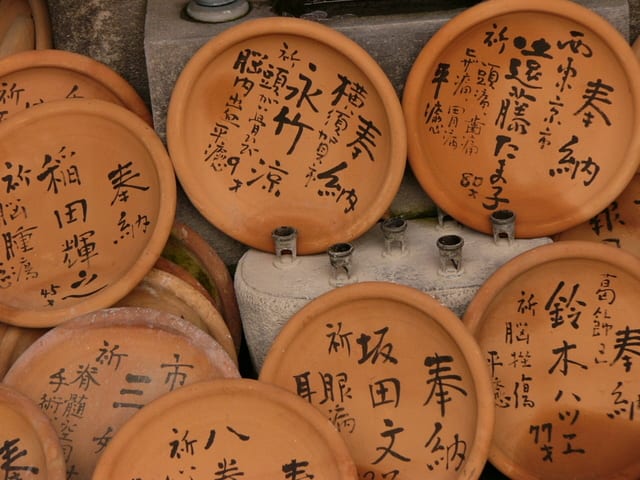

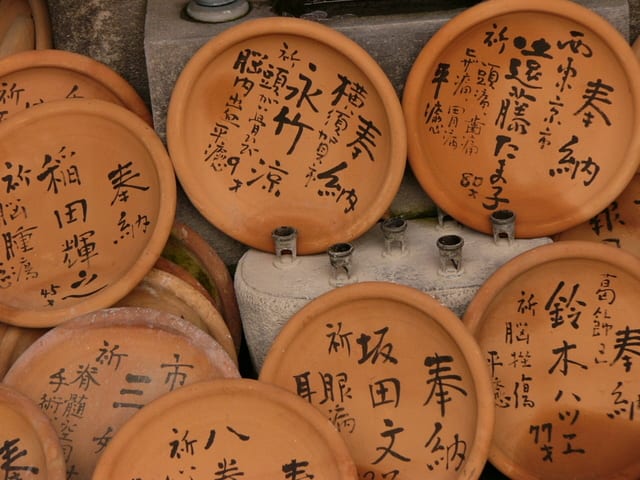

「ほうろく」とは、素焼きの土鍋のことで、

戦前までは、豆を炒ったりするときに使った。

熱した焙烙(ほうろく)をかぶったお地蔵様は

自ら焦熱の苦しみを受けることで、

火あぶりの刑を受けた八百屋お七を供養しているという。

その後このお地蔵様は、頭痛、目、鼻、耳などの首から上の

病気を治すことで、霊験あらたかな地蔵として信仰を集めた。

(ほうろく地蔵)

(願いが叶ったお礼のほうろくの数々)

同寺の墓地の奥の奥に、幕末の砲術家 高島秋帆のお墓があり、

国史跡になっている。

高島秋帆は東京都板橋区の大湿地帯の徳丸が原を、

大砲の演習場とした。

(高島秋帆の墓)

昭和48年(1973年)この地をならし宅地造成し、

東京のマンモス団地となったが、この高島秋帆の

名をとって高島平とし、現在は4km四方に6.4万世帯が住む、

東京の一大ベッドタウンになっている。

ここを出て進むと白山上に出るが、「旧中山道を歩く」の

第一日目はここで終えたい。そして都営地下鉄「白山」駅で

帰路の着くことにした。 歩いて20km以上になった。

火あぶりの刑を受けた八百屋お七を供養しているという。

その後このお地蔵様は、頭痛、目、鼻、耳などの首から上の

病気を治すことで、霊験あらたかな地蔵として信仰を集めた。

(ほうろく地蔵)

(願いが叶ったお礼のほうろくの数々)

同寺の墓地の奥の奥に、幕末の砲術家 高島秋帆のお墓があり、

国史跡になっている。

高島秋帆は東京都板橋区の大湿地帯の徳丸が原を、

大砲の演習場とした。

(高島秋帆の墓)

昭和48年(1973年)この地をならし宅地造成し、

東京のマンモス団地となったが、この高島秋帆の

名をとって高島平とし、現在は4km四方に6.4万世帯が住む、

東京の一大ベッドタウンになっている。

ここを出て進むと白山上に出るが、「旧中山道を歩く」の

第一日目はここで終えたい。そして都営地下鉄「白山」駅で

帰路の着くことにした。 歩いて20km以上になった。

凄い! さっき全部印刷にかけたら41枚ありました。 とても素敵な本になりそうです。

後やりたいことは地図を買ってきて ひでさんの歩いた後や情報を書き込むこと

いつもわくわくしてやませていただいています。さすが日本の中心 どこにも歴史を感じるものが盛りだくさん。

嬉しいですね

中山道って、ほんとにいろんな話の種が埋もれているのですね。

もう少し歩くと今度はお岩さんがありますよ!

どらさん

お元気そうで何よりです。

中山道第一の宿場町板橋宿まで、

わき道しないで歩くと、十kmほどですが

これを寄り道しながら歩いたので

四日かかりました。

もし初めての人が歩いて、

納得がいくまで観て歩くと、

一週間以上かかるのではないでしょうか?