ウェストミシガンの女性コミュニテーのブログより

かなり前から、重要な政治的イシューとして、少子化が世界的な話題になっている。

ロシアではチャイルドフリー(意識的な子どもなし)を奨めるSNS記事を禁止する法律がじきに成立しそうだ。チャイナは35年続けた一人っ子政策を2015年に廃止して、今や「子どもは三人産め。それが国家のためだ」なんて言っているとのこと。

いかに独裁国家でも、こんな話を素直に聴く人はそういないだろう。子どもをいつ作るか、何人作るか、それは、普通は夫婦の、カップルに委ねるしかない。これは大原則である。自由主義とか個人主義とかの、主義主張の問題ではない。子どもの養育は両親が最終責任を負うしかない、という単純な事実からして、そうなる。

例しにこういうことを考えてみよう。「自分は子どもなんて欲しくない。しかし、それでは国のためにならないから、産んで育てるんだ」なんて言う母親に子どもを育ててもらいたいか? 私は御免だ。

イスラエルのキブツや日本のヤマギシ会のように、家族ではない大集団で子どもを養育する例もあるが、それは即ち家族の解体を意味する。それが好ましいと思う人はそんなに多くはいないだろう。

などなど、世界中で多くの人が真剣に悩んでいる、少なくともそう見せてはいる問題なのだが、翻って考えると、少子化というのは、本当に悪いことなのだろうか?

すぐにわかるデメリットは、いわゆる高齢化社会になると、生産に従事する年齢層が薄くなって、経済が行き詰まる、というもの。しかしそれが、ロボットやAIの発達によって(いわゆる技術革新によって)、これまで必要とされた人間の労働力が減少しても、生産性はかなりの程度保持できるとしたら、壊滅的な事態は避けられるのではないか、と考えられる。いや、楽観的すぎるかも知れないが……。

それに第一、人類の歴史を考えると、今の状態は異常とは言わないまでも、かなり特殊で、しかも急激にこうなったのである。

「1950年におよそ25億人だった世界の人口は、2000年にはおよそ61億人と、この50年の間に2.4倍に増加した。現在は、1.2%の割合で年間7700万人増加している。(中略)2050年までに、世界人口は、国連の中位推計で93億人に達するものと予想される。」(『国土交通白年度書平成14』)

だから地球全体では、人口増こそ依然として問題なのである。

そこで、両者を含めて最適な状態を考えると、現在の文明の状態を保つため(今更農耕社会にもどるのは、私のためにも、私の子孫のためにも望まないので)には、

① 労働力不足を補うAI技術の開発発展

② その技術革新の成果を現在の開発途上国にも及ぼす

ことを目標とすべきであろう。

そこから逆転して考えると、地球全体での出生率1.8程度の、緩やかな少子化こそ望ましいのではないだろうか。

それでもやっぱり、日本の平成5年度の合計特殊出生率(1人の女性が産む子どもの数の指標となる割合)は昨年1.20(厚生労働省調べ)というのは少なすぎるようだ。有効な方策はあるのだろうか。

「経済的な不安があるから、思うように子どもを作れないんだ」という夫婦は多いのだから、政府にできることは、そういう外部的な条件を、なるべく子どもを増やすことが有利になるように、少なくとも不利はなるべく減らすように、整えることだろう。というか、外部からの有効な働きかけとしては、それしかない。

しかし、ここには押さえておくべきポイントがある、と思う。何も特別なことではない。漠然となら誰でも知っていることだが、教育問題に触れるので、あまり露骨に語るのは憚られるような雰囲気があり、うっかりしていると、百田尚樹氏のような、見当外れの暴論を言うことになってしまいかねない。

以下、ネット上で手に入る統計数値をなるべく細かく挙げて、実態をみていこう。

まず家族を作る大前提に関わる晩婚化・未婚化問題。

社会保障・人口問題研究所の「出生動向基本調査」令和3年度(18~34歳未婚男女者対象)によると、「いずれ結婚するつもり」の男性は81.4%(前回85.7%)女性は84.3%(前回 89.3%)で、「一生結婚するつもりはない」男性17.3%(前回12.0%)女性14.6%(前回8.0%)を大きく上回っている。

ただ結婚願望は前回の調査(5年前)より減ってはいる。そしてまた、実際の婚姻数もそうなっている。昭和47(1972)年の約110万組をピークとして、平成12(2000)年からは減少傾向が続き、昨年はついに50万組を割り込んだ(約47万組。こども家庭庁調べ)。

なぜ結婚しないのかについては、24歳までは「結婚するにはまだ若すぎるから」が男女ともに40%台で最も多い。25歳以降は「適当な相手にまだめぐり会わないから」が男性43.3%(前回45.8%)女性48.1%(前回51.2%)が最高になる。しかし男女双方で前回より僅かに割合が減っている。その代り、「今は、趣味や娯楽を楽しみたいから」「異性とうまくつき合えないから」が少し増えている。「今は、仕事(または学業)にうちこみたいから」は、男性14.3%(前回17.9%)女性14.4%(前回19.1%)で、むしろ減っている。

これらをまとめると、結婚が家同士の契約関係の面が薄れ、実際に本人同士の決意のみに拠るとなると(日本国憲法第二十四条「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」)、ある特定の異性(適当な相手)と夫婦関係になることは新たな家を作ることに他ならず、そのための決意が、そして、そのように決意する「理由」が必要になるのだ。そう感じられること自体が、結婚の敷居を高くする。

改めて考えてみれば、それまで他人だった者とずっといっしょに、新たな生活を築くというのは、かなり途方もない試みだとも言える。

一方で、一生独身、というのもまた、重大過ぎる決意で、そうする理由もまた、簡単には見つからない。人は依然として、家庭を持って生きるのが普通だと一般に考えられている。その「普通」を捨ててまで打ち込むべき仕事や学問研究がいつでも、いつまでもある人のほうがごく稀だろう。

この社会通念のみが、今のところ結婚難に歯止めをかけている。

というのはさすがに汚く言い過ぎであって、未婚男女が結婚のメリットとして、「自分の子どもや家庭をもてる」が男性31.1%(前回35.8%)女性39.4%(前回49.8%)で、減ってはいるが、かなり上位を占めているのは当然でもあり、良いことだと言うべきだろう(因みに、女性では結婚する理由中これが第一位。男性では「精神的な安らぎの場が得られる」33.8%に次ぐ第二位。これは男性のほうが、「安らぎの場」としての家庭が、タダではないにしろ、より楽に手に入ると思っている証左であろう)。

そして、結婚後の夫婦が持ちたい子ども数(平均理想子ども数)としては2.25人(前回2.32人)だが、実際問題を考えた場合の子ども予定数は平均2.01人(前回と同じ)になっている。

この差はどこから来るか。「子育てや教育にお金がかかりすぎるから」という理由が52.6%でダントツである。これが、妻が35歳未満の、最も出産が期待される若夫婦に限ると77.8%で、大多数となる。少子化解消を政治課題とするなら、ここにこそ焦点を合わせるべきであろう。

日本の教育費は高い、というのは有名であり、個人的に20年ほど前に、外国人にも「そうなんだろ?」と訊かれたことがある。「子どもを一人、一人前にするのにだいたい1,000万円かかるんだろ?」と言う日本人もいた。すると三人なら3,000万円。おいそれと子どもは持てないと思うのも無理はない。

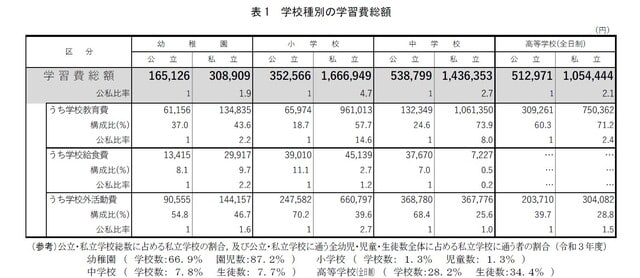

この金額はそんなに間違っていない。文科省の「令和3年度子供の学習費調査」によると、幼稚園から高等学校まで、すべて国公立へ通った場合の学習費総額は574万円、すべて私立だと1,838万円で、ここに今や6割以上が進む大学など上級学校の資金が加わる。

問題はその中身である。公立小中学校では授業料は無償、学校内でかかる費用は制服代や教材費、部活動などの費用で、学習費にかかる費用は年間、小学校で18.7%、中学校で24.6%に過ぎない(給食費は別)。小学校で70.2%(約25万円)、中学校で68.4%(約37万円)が、塾や習い事など、学校外の費用に充てられている。

【なお、私立だと、小学校の学校外活動費は、割合は39.6%で少ないが、金額の平均66万円で、公立の三倍近くになっている。私立小学校は学費も高い(総額約961万円)が、校外活動にも多くの金額をかけるということで、子どもを私立の小学校に入れるのは富裕層の特権だと感じられるのも無理はない。】

そして幼稚園。文部科学省の管轄だから(保育園は厚生労働省)学校ではあるのだが、義務化されているわけではない。子どもを行かせなくても、制度上問題はないということだ。しかし現在、どちらにも行かせない、というのは、未就園児という言葉もできたぐらい特殊で、令和5年のこども家庭庁設立準備室の発表では1.8%(5.4万人)がそうだという。

さらに現在、3歳から就園する3年保育が主流を占めている。これは地域にも拠るが、せいぜいこの20年ほどの傾向であって、例えば私自身は幼稚園に3ヶ月ほど通ってなんとなく行かなくなった話を、軽い調子で、小さい頃父母からされていた。

国公立と私立の別だと、圧倒的に私立が多い。幼稚園は学校数で69.7%、在園者数で88.2%が私立だ(令和6年度学校基本調査による)。その費用は前掲の調査で平均135万円。これが多くの場合、「当然のこと」として教育費の中に含まれる。

これは近い将来変ることが見込まれる。公立高校の授業料は昨年までは収入の条件付きで無料だったが、東京都や大阪府では、今年度の入学生から、私立を含めて、実質すべて無償となると同時に、就学前の幼児教育も無償にすることになっている。

これらの施策が無意味とは言わない。政府は、この点ではかなり懸命に、少子化最大の原因である「教育にお金がかかり過ぎる」情況を改善しようとしていると評価すべきであろう。その上で、我ながら厭な予測を申し上げるのだが、これは無駄ではないにしても、決定的な方向転換の効果はそんなにあるとは思えない。

理由を手短に言えば、子どもの教育は個々の家庭の事業として行われるからだ。この事業の最終目標は、自分の子どもの社会的な成功である。一流企業や上級公務員がそのわかりやすい例。その他、芸術芸能やスポーツの分野で成功する人はいわゆる学習の分野よりずっと少ないが、それでも「子どもの隠れた才能を引き出す」ために習い事をさせる親は少なくない。そのための学校外活動費が、前述のように、公立小学校で年間25万円、私立で66万円なのである。

日本人は子どもの教育に金を惜しまない、ともよく言われるが、目に見えない才能を引き出し、伸ばす、ことのためにはどれくらいの金額が必要なのか、誰にも言うことはできないであろう。それを賄う財力があるなら、限界は、子ども自身の時間と体力にしかない。我が子にずいぶん無理をさせているな、と思える親はしばらく前から決して少なくない。

問題は、このような傾向が、社会の隅々にまで及ぶ、ということである。今後見込める夫婦の年収が、上に見たような教育費を賄うには不安だ、と思えたら、結婚する理由は確実に、一つはなくなるであろう。そこは妥協して、我が子が、社会の上位層に入れないのはしかたないとしても、人並み以下は耐えられない。そこで、幼稚園にも入れるし、塾にも行かせる。第一、ほとんどの子がそうするなら、これをやめたら他の子どもたちと一緒に遊べないのだから、もう選択の余地はない

このような情況では、公立学校の質の向上などには、ほとんど魅力が感じられないであろう。そこは、誰でも入れる、というか、私立学校にも行かないとしたら、入らなければならない場所だ。ないのは困る、なぜなら、子どもを昼間どこへ置いたらいいのか分からなくなってしまうから(その理由で、保育園はかなりの地域でまだ増設が望まれている)。

すると、学級崩壊の無秩序状態はさすがに困るが、そうでなければ、何か一定のことを生徒に強制し過ぎるのはむしろ迷惑だと感じられる。義務教育ではないが、今や進学率が98.8%に達して、行くのが当り前になっている高等学校では、「勉強をしないからという理由で留年や退学させるなんてひどい」と、普通に言われるようになっている。「この子は、文科省の定めた学習指導要領の、当該学年に習得すべき学習内容をまるで身につけていないのだから、もう一年同じ学年で学習し直させてあげよう」なんて親切心は、誰も望まない。

最後に、この分野でも参照すべき数値を挙げておこう。OECDが2022年に発表した公財政教育支出(国の総支出のうち教育のために出している部分)は、対GDP比だと、OECD37カ国の平均4.3%のところ、日本は3.0%で、36位である。もちろんGDP世界第四位の国なのだから、金額では小学校から高校までの生徒一人あたり年間約12,500米ドル(1ドル150円として約188万円)支出していることになり、これはGDP各国平均12,000ドルよりは高い。が、日本は全体として公教育にお金をかけているほうだとは言えない。

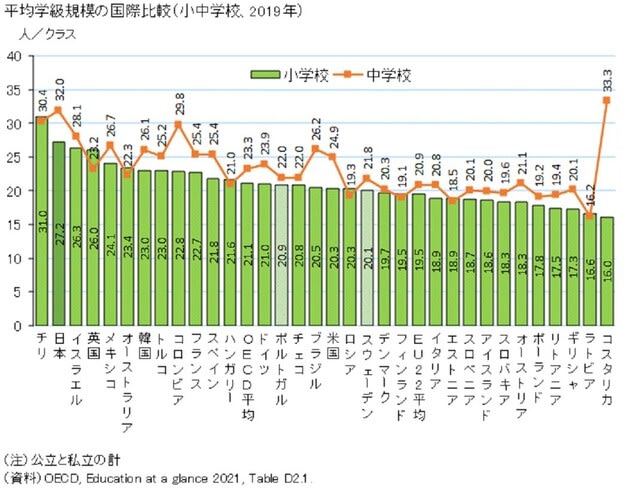

そのことの結果が一番顕著なのは学級規模、つまり一クラスの生徒数である。OECDの平均は21.1人のところ、日本の公立小学校は平均27.2人で、OECD諸国中の第二位の人数になっている。公立中学校は平均32.0人で、やはり第二位。

諸外国に比べて日本のクラスの生徒数は多すぎることは、私が教員になった40年ほど前から話題になっていた。しかし昭和55(1980)年から平成3(1991)年までで小学校でようやく40人学級(一クラスの上限を40人にする、ということ。実際の編成には弾力性が認められているので、地域差がある)が完成し、令和2(2020)年から、コロナを慮って、ようやく35人学級に引き下げられた。

クラスの人数は少ないほうが学習効率はよいし、生徒一人一人への教師の目も届くと、確証はないが、普通に思える。しかしそれは、官僚も政治家も、一般国民もあまり望まないようだ。

子どもの学力が上がるのは好ましいに決まっている、ただし自分の子どもなら。他所の子どものために、なぜ多額の税金や社会保障費が使わなければならないのか。優秀かそうでないかは、所詮比較相対上の話だ。学力が全体として底上げされるなら、むしろ我が子のライバルに塩を送ることになってしまいかねないではないか。エゴと言えばそうだが、子作り・子育てが各家庭の事業である以上、このような思いが根絶されることはない。

なんだか、どうしようもないという見通しだけを述べて終わりになりそうだが、「教育にお金がかかりすぎる」情況は、特定の個人や集団のせいではなく、国民全体の思惑や欲望が絡み合ってこうなったのだ、ということは最初に心得ておくべきだろうと思う。

そのうえで、子育て支援金を出す以上の施策は、私にも思いつかない。今年度から、三歳までは月額15,000円、その後高校卒業時点までは10,000円支給することになっている(一人親や、低所得家庭の場合は増額される。また第三子以降は全期間30,000円)。ざっと計算して、第一子、二子は234万円、第三子以降は648万円総額で貰えることになる。

この金額の多寡についてはいろいろ議論があるところだろう。もう一つのポイントは、この金が親に渡される、というところである。何にどう使ったか、報告の義務があるわけではないので、生活費に充てても、貯金しても、つまり子どものために使わなくても自由。

再三述べたように、子作り・子育てが各家庭固有の事業である面からすれば、それでよい。しかし、自由である場合には、必ず、機会を生かすだけの賢明な人とそうでない人の差が出てきてしまう。またこの場合、塾やスポーツクラブなど、学校以外の教育機関がどれくらいあるかの地域差も大きく関係してくる。

だから私はこれによって、少子化には少しは歯止めがかかるかも知れないが、それ以上に、いわゆる階層化を進める結果のほうが大きいのではないか、と予想している。それでもかまわない、と思うか、その弊害が顕著になったら他に対策を立てればよい、と思うか、それぞれではあるだろうが、今後の日本社会の在り方を考えるためには、けっこう大きなポイントだと思う。