メインテキスト:高田博行『ヒトラー演説 熱狂の真実』(中公新書平成26年)

最初に、プロパガンダとは「他人にあることを信じ込ませる説得術」だと言ったが、現在この定義は修正ないし補足したほうがよいように感じられる。「説得」には、「理を尽くして相手を納得させる」ことだという含意があるが、大衆を相手にした場合、「理」は、あるにはあっても、あまり目立たせぬようにしたほうがよい。人間は理屈より感情に動かされやすい。集団になればますますそうだ。戯曲「ジュリアス・シーザー」はその具体例を示している。そしてプロパガンダが社会で重視されるようになったのは、19世紀以降、大衆が社会の表面に本格的に現れるようになってからだ。

ここでは人の感情に訴える、いわゆる胸の琴線に触れる言葉(視覚的イメージを含む)こそが主流になる。それは愉快なものとは限らない。不安や焦燥を掻き立てるものもある。なんであれ、心を動かし、購買や投票のような、一定の行動にまでつなげることを目指す。ここでの宣伝家は、説得者と言うより扇動家というほうが相応しい。

なぜそんなことが必要とされるのか? そのモノなり人なりに、本当に価値があるなら、特に何もしなくても自然に認められるはずではないか? と、言ってみると、ただちに「なかなかそうはいかないな」という苦い思いに囚われる。だいたい、ここで言う価値とは、かなりの部分、人が心に抱く価値観のことで、つまり主観的で、相対的だ。ある行為が正義感の発露か、許しがたい裏切りか、少し観点を変えれば正反対にもみえてしまうことも稀ではない。

もう少し細かく言おう。モノ本来の価値はある。空気や水がなくては困るにことは誰でも知っている。ただ、いつでも手に入る限り、その価値は特に意識されないだけだ。一足す一は二と同じような、退屈な真理というに過ぎない。しかし環境活動家が言うように、空気が汚染されるとか乏しくなったりすれば、大問題だ。その恐怖や危機感があるなら、空気も商品になり得る。二酸化炭素の排出量を権利として売買するアイディアはそれに近い。

一方水は、現に乏しい地域はある。「砂漠で水を売る」ようなもの、という言い方がビジネスの世界にはあるらしいが、それは昔から日本にある「濡れ手で粟」に近い。絶対的な需要があるのだから、必ず売れる、ということ。しかし実際にはそう簡単にはいかない。そんなにおいしい商売なら、やりたがる人間はたくさんいる。その間に競争が生じる。政治的な制約がないとしたら、「神の見えざる手」が働く、自由市場が形成されるわけだ。そこで水は商品として、価格・品質・輸送速度・売る側の信用、などが他より多く売る条件になってくる。ならば、それらの情報を伝える活動にもまた、必要性が生じる。古典的な宣伝活動の始まりである。

大衆社会では、モノが大量に、多様に作られる。そして、空気や水のような、それがないと誰もが生きていけないというほどの必需品でなければそれだけ、実利からは少し離れたイメージが重視されるようになる。加えて、TVが各家庭にあるのが当たり前になってからは、視覚的な、見かけのイメージは直ちに、大量に伝達される。

バブルの頃は、「自動車はデザインで売れる時代」などと言われた。どんなにかっこいい車でも、乗ったらすぐに壊れる製品がそんなに売れるとは思えないから、それは言い過ぎであるにもせよ。と、いうか、10年乗ってもまず一度も故障しない製品を作る高い技術力が普通になった上で、新たな付加価値として、「見かけ」の重要さが全面的に出てきたのである。

需要と供給のどちら側が先にそうしたかはわからない。需要に応じて供給はなされるが、新たな需要を作って新たな供給への道を開かなければ、経済発展はない。そして、新たな製品や性能を開発するより、イメージを更新するほうが容易ではある。そこに需要が見つかるなら、作って売る側も重視せざるを得ない、といった、いわゆる卵―鶏関係が認められるばかりだ。そこで宣伝広告は、商品の優れたところを伝えるだけではなく、イメージをアピールし、時には作り出すものとして、かつてより大きな地位を占めるようになった。

もう一つ留意しなければならないのは、品質や性能については虚偽の広告はあるが、イメージにはそもそもそれはない。

昭和44年、丸善石油(現コスモ石油)の「Oh! モーレツ!」というTVCMが放映された。車の通過音の直後にミニスカートの裾が捲れ上がり、そこにオフ・スクリーンの「Oh! モーレツ!」という声を重ねる。性的な刺激の露骨な押し出しで、今そのまま使うのは難しいだろう。【平成13年にリメイク版が作られたが、下着に見える部分はギリギリ隠された。】当時もたぶん問題視されたろうが、それより「猛烈なダッシュ」というキャッチ・コピーが誇大広告の例としてどこかが公にやり玉にあげたのを、NHKのニュースで見た覚えがある(するとますますこのCMが世に知られる結果になるのだが)。何が猛烈で何がそうでないか、客観的な基準などあるわけではないのに、誇大と言ってもどうなんだろう、と当時中学生だった私は思ったものだ。

嘘と言えば、車がどんなに速く走っても、上昇気流が発生するわけではないから、外にいる女性のスカートが捲れ上げるなんてまずないが、そんなの面白いツッコミにもならない。だいたいこのCMは、当の製品であるガソリンが、セクシーだと言うわけではないのはもちろん(笑)、車に優れたダッシュ力を与えると言うわけでもない。そのような「主張」は。時に押しつけがましくて鬱陶しく感じられるから、「本当にそうか?」「言うほどのことはないじゃん」というような疑念や反発を招く可能性がある。

それは避けて、セクシーで軽快なイメージの「奥」にあるものとして、製品を提示して見せた。それが売り上げにどれくらい貢献したかは知らないが、高度成長時代初期の社会風潮を端的に表現したものとして、本作は日本CM史上屈指の有名作品になっている。

人間にイメージを纏わせる場合でも、同じような手法は用いられる。モデルやタレントなら、イメージ自体を売りものにするから、それで充分。例えば上のCMで主演を務めてセクシーさが強調された小川ローザは、これ一本で有名になった。

他の分野で、特に多くの人を動かそうとするなら、さすがにそれだけでは足りない。何ができるのか・できそうか、は必ず問題にされる。そのため、彼らの人格や能力の大きさを語る言葉が使われる。「彼は公明正大な人間だ」とか「彼女なら難しい仕事を成し遂げる力がある」など、抽象的に言われてもそんなに説得力はない。

過去の実績が具体的に語られるに如くはない。マーク・アントニーの語ったシーザーの逸話から、現在だと「東大法学部を主席で卒業した」とか、「他の社員の三倍の売り上げを達成した」などなど各種あり、並外れたものは「伝説」などと呼ばれる。信憑性からすると、実態が強調されたものから誇張されたもの、さらに完全なデタラメまであるが、一番の問題は説得力だ。そこに加えて、彼/彼女の身体像や話し方などの現在のイメージが重なって、最もうまくいった場合には、カリスマ性と呼ばれるものを生む。

これを中核とした集団は、「預言者や──政治の領域における──選挙武侯、人民投票的支配者、偉大なデマゴーグや政党指導者の行う支配」の下にあるものだとウェーバーは言っている(前掲書)。

この中では預言者(神の言葉を伝える者)に拠る宗教団体が最もそうなりがちである。政治的・経済的な集団は、権力や利益などを追求するという明確な目的があるので、構成員相互の連帯感はそんなになくても、存在価値は認められる。宗教は現実の代償を求めるものではない。もっとも、現世利益を約束する教団もあるが、そのやり方は「祈り」に拠るので、個々人でやるしかなく、集団の必要はない。そこで一番重要なのは信仰を同じくする者同士の支え合いであって、それなら信徒同士の、中でも中心にいる人・教祖への信頼は正に肝心要になる。

そうは言っても、現在時折メディアに登場する教祖にはそんなにカリスマ性は感じられない、と思う人はいるだろう。内部の人の目にはどう映っているのか、よくわからないが。その点では、大昔に起源を持つ大宗教はとても有利で、開祖が超人的な能力を発揮したことになっており、基本的なイメージ形成はもうできている。後の人は、それを「受け継いでいる」と言えばいい。「処女から生まれ、死人を甦らせるなどの数々の奇蹟を行い、処刑されたが三日後に復活した」などは代表例。「そんなのは科学的に不可能だ」なる批判は、今更、と自然に思えるくらい、この伝説は信徒以外の人にもよく知られていて、それだけでも一定の力を持つ。

ここでは開祖は伝説を纏っているというより、伝説そのものであるわけで、ならば生身の肉体はもうこの世にないほうがいい。人間は、生きて活動している限り、好むと好まざるとに関わらず、人間的な弱点を曝け出しがちなものだ。麻原彰晃のウリだった伝説の、空中浮遊は、彼が東京拘置所に入れられたら、「なんで空を飛んで脱出しないんだ」という、多少は面白いツッコミのネタになってしまう。

それより、ソクラテスやシーザーやイエスのように、非業の死を遂げたほうが、自身の聖化にはよほど役に立ったろうが、信者や教団に対するそこまでの親切心はなかったようだ。

20世紀最大の悪夢の一つであるナチス・ドイツを考えるためにも、上の視点は抑えておくべきだろう。

アドルフ・ヒトラーは「偉大なデマゴーグや政党指導者」としてのカリスマの典型だ。そのイメージは「戦う者」だった。ドイツ国民にとって、第一次世界大戦での敗北は、それ自体が屈辱だし、その後のいわゆるベルサイユ体制下で、戦勝国であるヨーロッパ各国による経済的軍事的な締め付けから、現に苦しめられていた。そこへ、ニューヨークに端を発する大恐慌の波が押し寄せたのだ。安定した生活を取り戻すためには、思い切った行動が必要だと自然にみなされるようになった。

敵は内部にもいる、国際金融資本の手先として、ドイツの民族的団結を妨げるユダヤ人がそれだ、と言われた。これらすべてと断固として、妥協なく戦うこと、ドイツの栄光を取り戻し、より輝かせること、それができるのはヒトラーしかいない。そう自分で言い、またヨゼフ・ゲッペルスたちの卓抜な宣伝によってこのイメージを浸透させるところに、ナチスの最大の政治戦略が置かれた。

つまり、反対側のマイナス・イメージを強調して、こちらにプラス・イメージをつけるやり方、というと、高等テクニックのように思えるかも知れないが、国政レベルなら政治家は、程度の差はあれ、たいていやる。ジョー・バイデンの支持には、反ドナルド・トランプ感情がかなりの部分含まれているだろうし、現代日本の野党には反自民以外の存在意義を見つけることは難しい。

中でヒトラーがずば抜けていたのは、まず彼自身の個性による。彼はオーストリアの出身で、ドイツとオーストリアは統一されるべきという大ドイツ主義者であり、1938年にはそれを実現した。ただし第一次世界大戦に従軍する以前には、一所不在で定職もないニートだった。つまり、彼は何者でもなかった。

何者かになろうとしたとき、一気に跳躍して、ドイツの運命と一体化することに自己の根底を見出したのだろう。普通なら誇大妄想で終わるしかないものを実現するためには、宝籤の特賞に当たる以上の運(あるいは、不運?)と、政治家としての才能も努力もあったことは認めねばならない。

しかし何より大きいのは、ルサンチマンをバネにして出てきた熱狂だろう。それは熱心な愛情、この場合は愛国心、にも見えてしまう。もっとも、すべて主観の話なのだから、ヒトラーは120%の愛国者であったと言ってもまちがいとは言い切れない。いずれにしろ、例えば彼の演説の力は、その内容よりもはるかに、溢れ出る熱気から出ていることは明らかである。

宣伝相ゲッペルスはヒトラーを心から敬愛していた。1945年5月1日、前日に自決した総統を追って、家族と無理心中を遂げた。こういうことをしたナチス高官は他にはいない。

その彼がやったことは、ヒトラーの理想を全国民に広げ、もってドイツ全体を、さらには全世界をヒトラーのものにしようとすることだった。そこで彼は当時可能なあらゆる媒体(メディア)を宣伝に利用した。ヒトラーの政治活動開始とほぼ同じ時期に拡声器が発明され、大群衆にまで演説の言葉を届かせることができるようになっていた。次にラジオは、かなり高額だったのを、ゲッペルスは自分が資金を出してまで安価な製品を作り、家庭でも彼らの言葉が聞けるようにした。さらに新式なメディアとして映画があり、旧来の新聞やポスターももちろん活用された。

そこでのプロパガンダの基本理念の点では、二人はほぼ完全に一致していた。大衆は原始的で、移り気で、忘れっぽい。だから長々と理屈を述べて説得しようなんて無駄以上に、有害でしかない。そんなのには直に飽きて、聞かなくなってしまい、ひいては語る者への愛着も信頼もなくなってしまうだろう。そこで大衆を動かすために心得ておくべき原則については、彼ら自身の言葉もいろいろ残っているが、私なりに簡単にまとめると、次の三点になる。①目立つこと、②単純明快であること、③繰り返すこと。

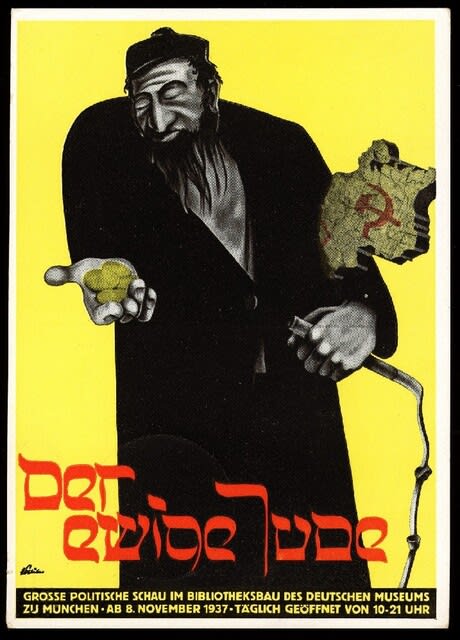

例えば「永遠のユダヤ人」という紅いイタリック体の太文字に、黒服でキッパ(ユダヤ帽)を被った顎髭の、ステレオタイプのユダヤ人を描いたポスターを見よう。元は1937年にミュンヘンで開催された政治ショーのためのもので、1940年には同名の映画も作られ、その宣伝にも同じ絵が使われた。両方とも制作者はゲッペルスである。

この戯画中のユダヤ人は右手の掌に金貨を載せ、左手には鞭を持ち、左の上腕か脇の下には、ソ連の地図を象った上に鎌とハンマー(共産主義のシンボル。上に星をつけるとソ連の国旗のデザインになる)が描かれた瓦礫が突き刺さっているように見える。当時のドイツ人にはその寓意はすぐにわかったろう。「永遠のユダヤ人」とは別名「さまよえるユダヤ人」というヨーロッパの伝説中有名なキャラクターで、刑場に牽かれていくイエスを嘲った罰で、再臨の日まで死ぬこともできず地上をさ迷い続けなければならない。この呪われた者のイメージに、金と支配と共産主義のシンボルを重ねる。目立つし、メッセージも明確で紛れはないが、言葉の持つ押しつけがましさはない。

同じような絵柄の画像は今でもざらにあり、つまり宣伝手法としてはまだ有効ということだ。これらと、演説の肉声、新聞の文章、映画の映像などで、ナチスこそ悪を打倒する正義のヒーロー、のメッセージはドイツとその支配地の隅々まで浸透したろうか。大成功だった、だからナチスの暴走は止まらなかったのだ、という見方が一般である。

必ずしもそうは言えないと論じたのが『ヒトラー演説』である。それによると、1932年に国会で第一党になった時が彼らのプロパガンダ活動の絶頂期だった。ヒトラーは選挙運動のために軽飛行機に乗ってドイツ全土で遊説した。ラウド・スピーカーによる大音量で響かせる言葉と、高揚した口調、大仰な身振りを総合したパフォーマンスは、大勢の人を魅了することができた。これによってナチスは政権を手中にした、と言っても過言ではない。

が……。早くも翌34年には、ヒトラーを揶揄する声が民衆の間からけっこうあがっていたことを伝える秘密警察の報告が残っている。

一つには、明らかなやりすぎがあった。ゲッペルスのおかげで普及したラジオから、毎日のようにヒトラーたちの言葉を聞かされたのでは、いくら表現を換えて「ヴァリエーションをつけた反復」を心がけたとしても、内容は結局同じなので、そのうちには「擦り切れ」てくるのは避けられない。それが言葉による説得の、免れがたい宿痾である。もっとも、ナチス側からすれば、自分たちのメッセージを充分に浸透させるためには、その疵には目を瞑るべきだと考えていたのかも知れない。

もう一つ、媒体がどれほど多種多様であっても、メッセージは結局は一つの方向から、究極的にはヒトラーその人から来ているのは明らかで、彼から人間的な弱点が綻び出た場合には、それだけ信用は失われる。

政権奪取後は、ます首相として、34年以後は大統領も兼ねた総統として、ドイツの現状を説明する義務も生じたが、そういうときの演説は、今も日本の政治家がよくやる、原稿をただ読み上げるだけの熱のないものとなった。攻撃に強い者が守りに回ると弱いと言われることの典型で、これも幻滅を与える一因となったろう。

対抗手段としては、ヒトラーを中核とした強固な団結心を形成することが一番だろう。

「おそらく最も悪魔的で効果的だったナチの宣伝戦略は、恐怖アピールとグランファルーン法を結びつけたものだろう」と、『プロパガンダ』にはある(P.296)。恐怖アピールはこれまで述べた、ユダヤ人や共産主義者への恐怖心を煽る手法。グランファルーン法とは疑似共同性を作ること。同書でとりあげられているのはヒトラー・ユーゲントの制服や集団訓練の例だが、これはあくまで特別な集団である。

広い範囲を対象にした場合には、演説なら、折々あがる聴衆の大歓声が、さらに集団行動時のシュプレヒコールや行進で醸し出される、高揚感と一体感が最も有効な手段となる。集団内の信頼感に基づく連帯と違って、言わば身体的な感覚だから、直ちにイコールふだんの共同性になるわけではないが、傍で見ていたり映像で見たりしただけでも、「一丸となる」こと自体の愉悦は伝わるだろう。時には「サクラ」を使ったりして、うまく組織できさえすれば、権力の強固な基盤になりそうから、今でも、野心的な政治家や宣伝家は熱心に研究していることだろう。