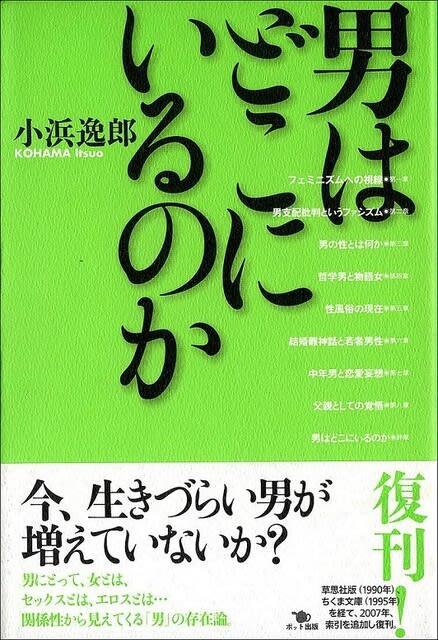

メインテキスト:小浜逸郎『男はどこにいるのか』(草思社平成2年→ちくま文芸文庫平成7年→ポット出版平成19年)

前回の続きですが、表記の著作の主題である男性論・男女関係論について、特に興味を惹かれたところを、できるだけ咀嚼して自分の言葉にして述べてみます。地の文の〈 〉は強調、引用文中のは引用者の註記です。

Ⅱ.フェミニズム。すべての男女関係を権力関係として糾弾する。

旧来の〈男らしさ・女らしさ〉、いわゆるジェンダー・アイデンティティに疑問符をつきつけたのは何よりもフェミニズム及びそれに近い人々だった。

現在ではX(旧ツイッター)に蟠踞する通称ツイフェミや、各種NPO法人での活動が目立つが、30年前には上野千鶴子や江原由美子らの少壮の学者がマスコミによくとりあげられていた。彼らは歴史学や精神医学、さらには文化人類学からさまざまな知見を動員した言説を展開したが、この思想が世に広まった論理と心理は昔も今も変わらず、以下のように要約できる。

「男性がこの世を支配し、女性が屈従に甘んじている」(P.262)。これは理不尽でもあれば不当である(論理)。ムカつく(心理)。

まるっきりのデタラメではない。そう言ってもいい現実はあったし、ある。そして、このような論理と心理の最大の強みは、少なからぬ人が、多くは女性が、日頃抱きがちなルサンチマンに訴えることができる点だ。「自分が職場や家庭でうまくいかないのは、男性(中心)社会だからだ」という具合に。

さらにルサンチマンは被害者感情を与え、そこからして、多少(でもないが)の無理には目を塞いで、単純化した見方をゴリ押しすることをも正当化する。①旧来の社会悪は、戦争も圧政もすべて男がやったことだ、とか、②いつも男は加害者で女は被害者だったのがから、補償を求めても当然、とか。たぶんここで得られる快感は、合法的に得られる範囲では、他にほとんどない。

しかし、と小浜は言う。「現在の男と女の枠組みは「作られ」「仕組まれた」ものだというようなことを何べん声高に繰り返してみたところで、それは相も変わらぬ潜在的な不満や怒りを一定の水準にまで組織化できるだけであって、そこから先には一歩も進むことができない」(P.27)。

大切なのは、個々の理論や社会観の正しさ以上に、一人の女性、と男性、の幸福に、いかに、どれくらい資するか、なのだ。このような穏健な考えでさえも、攻撃専用武器に特化したフェミニズムからは、旧来の、男性社会の、社会悪を防衛しようとする動機から出ているように見えてしまう。小浜もまた、そのような糾弾を浴びることがあった。

それに社会運動でもあるフェミニズムは、一歩を進めたとも言えるようである。運動や思想内部では細かい相違もあるが、大きなところでは、〈男らしさ・女らしさ〉の枠をできるだけ緩やかにすること、いわゆるジェンダー・フリーが、大きな目標となった。それがSDGs十七の目標の一つに入ったのは、この運動の成果ではある。また日本ではフェミニズムがウーマンリブと呼ばれていた頃から、女性の社会進出の促進が叫ばれ、昭和47年の男女雇用機会均等法という成果を出した。

それを踏まえて、改めて考えよう。男らしさ・女らしさは、長い間広い範囲で通用してきた価値観であり、それには個人を束縛する要素も必ずあるだろう。とりわけ、女性を家庭に縛りつけ、いわゆる社会の指導層に入ることを妨げてきたことはあるだろう。そのことは女性にとって、不幸なことばかりだったのだろうか。

「正確に言えば、男を地位や権力を手放さないできたのではなく、勝ち負けや成功失敗がはっきりせずにはおかない、地位や権力をめぐるゲームに巻き込まれてきたのであって、女はそのゲームから外されてきた」(P.37)のが実情なら、女性もまたそのゲームに加わることが必ずよいなんてどうして言えるのか。権力と呼ばれる強制力が、ずっと人間社会で必要とされてきた事情が、女性が中心の座を占めたところで変わるものではない。それは、政治や経済の指導層に女性が多く就くようになったヨーロッパの国々の様子を見ても明らかであろう。

個々の女性の立場からしても。このようなゲームでは、確実に、勝者より敗者のほうが多くなる。職場で実績を出して能力が認められ、輝いているキャリア・ウーマンはいるだろうが、それは少数。まず大抵は、若い女性が嫌うくたびれたサラリーマンおっさんの女版になるしかない。女性も社会で働くのがごく当り前になった現在だから、そのことも明らかになったのである。

いや、それすらもう古いのかも。「男に頼らない自立した女性」を持ち上げた雑誌記事などを信じて未婚を選んだ女性たちの、その後の嘆きを描いた松原惇子『クロワッサン症候群』が出たのは、昭和最後の、1988年である(文藝春秋社刊)。

結局のところ、この点で従来の社会風習の問題点としては、意欲も能力もあるのに、女性だからという理由でしかるべき地位に就けない場合は、本人にとっても社会にとっても不幸なのだから、できるだけ改めたほうがよい、ということに尽きるのである。

Ⅲ.家庭の変貌。「継ぐもの」から「創るもの」へ。その中の男。

近代日本の「家」の変貌について、歴史的なことは小浜はあまり言っていないので、私が別の機会に調べたことを下に略記する。

① 家(父)長制。明治31年完成の旧民法では、家長(法文では戸主)が家産のすべてを受け継ぎ、家人はその許可がなければ転居も結婚もできなかった。その代わり老親など、家人を扶養保護する義務も専一にあった。次代の戸主は、可能な限り長男が継いだ。

② 江戸時代では人口の八割以上を占める農民は、歩いて行ける範囲の田畑を耕して生計を立てた。同一地域に住居と仕事場がある人々は、協力し合うことも多い村落共同体の中で生活していた。明治以後、産業の発展と共に、大都市の企業に勤めるサラリーマンは、郊外に家を持ち、30分から1時間以上かけて通勤する「職住分離」が代表的な勤務形態になった。同時に、妻は、多くの場合、夫の補助としてであれ、農作業に従事することが当り前だった立場から、夫が仕事中に「家を守る」専業主婦に変わった。

両方合わせると、家庭は縦軸(家名・家督)からのも横軸(地域社会)の共同体からも独立を強め、一国一城の如きものとなった。男と女が、お互いに相手を探して結婚して家族となり、子どもを産んで育てて、その子が成長したらまた新たな家族を創る。それがサラリーマンが勤労者の九割近くを占めるようになった現在の、ごく普通の家族の在り方であり、小浜が最大の価値を置いたものである。

旧制度は男というよりは、共同体の最小単位、いわば細胞であると同時に生産拠点でもあった家(農家)を守るためのものであった。しかし、男性中心・優位を当然としてはいる。新民法では、この前提は建前上消えて、男性の優位は「金を稼いでくる」以外にはない。小浜はこの点では全く守旧派ではなく、こう言い切っている。「しかし、いわゆる男の権威なるものが実態のない前世紀の遺物にすぎないならば、この〈男は家庭内では無力であるという〉自己暴露は進めば進むほどよい」(P.249)。

また地域社会は、よい時には、労働時の協力以上に、セーフティ・ネットとして有効に機能したこともあった。母が病気で寝込んだとき、隣家の奥さんが食事を作って持ってきてくれる、なんぞというのは、昭和29年生まれで農村育ちの私が実際に経験したことである。また、男女ともにいい歳まで独身でいると、近所の世話焼きおばさんがお見合い話を持ってきてくれることも普通にあった。すべての男女が独力で結婚相手を見つけられるわけではないので、おかげで助かった人もいる。今は結婚相談所があり、各種の配達サービスや福祉施設のサポートなどで、そういうのはいわばアウトソーシングされている。ただし、けっこう充実している場合でも、大きな家族のような地域社会が持っていた直接性や即応性にはどうしても欠ける。

それこそが温かい人間同士の結びつきなのに、日本社会が豊かになり都会化した結果すっかり失われた、なんぞという保守的な人々にありがちな嘆きは、ものごとのせいぜい半面しか見ていない。これは「半ば戦後大衆自らが個人生活の快活さを求めて進んだ道」(P.258)であって、「「核家族」という生活思想の枠組みは、けっして後戻りもできず、また後戻りすることがよいともいえないような、強固な現実的基盤としての意味」(下線部は原文では傍点部。P.259)がある、と小浜は言う。近所中が昔からの知り合いで、雨戸以外は障子一枚で外と仕切られた家では、プライバシーなどないも同様、それは不快だ、と多くの人が思わなかったら、今のような世の中にはなっていないはずだ。

その上で考えるべきこと。「家庭が無条件に憩いの場であってほしいというのは、男が飽くことなく抱いてきた幻想」(P.246)だが、その構築と維持には現在特有の難しさがある。そもそも「家を守る」というが、家名なんぞというのは江戸時代には名字もなかった庶民にはもともと関係ない話なのだし、「位牌を守る」というのは、お盆の時の民族大移動的な故郷への墓参の形でまだ残っているとは言え、日常的にはすっかり薄れている。今の家が具体的に守るべきものは、子ども以外にはない。だから、家庭の中心課題は子ども、その「教育」になった。

「養育時間の自立と、平等社会というイデオロギーと、親の職能伝授による成長促進の喪失。〈中略〉この三条件はよく考えてみると、すべて子どもが成人するまでの時間をいったん白紙の状態に置き、そこへ他者主導型の「教育」という過程を介入させる予備条件の意味を持っている。」(P.253)地域共同体という目に見える中間項が崩壊した状態で、子どもの将来の社会的な価値を測ろうとすると(測らないわけにはいかない)、国家大の一般的な尺度によらざるを得ない。偏差値とか、有名大学への入学とか。それを示すのは、学校とそれに付随する教育産業などの外部機関だ。核家族、なんぞという言葉がもう使われなくなったほど当り前になった現在では、仕方のないなりゆきではある。

それでも、子どもの扱いに迷ったとき、外部の「専門家」に頼るまでは仕方がないとしても、それに家庭の内部事情まですっかり委ねるのは「グロテスク」(P.256)でしかない。一般社会と家庭は本質的に違う場所だし、そうであるべきなのだ。

また、社会的な評価基準は、夫を測るためにも当然使われる。収入とか、企業内の地位とか。妻子から見てもそれが男の価値のすべてになったりしたら、実質的に家庭崩壊である。

すべてひっくるめて、家庭というエロス的共同体であるべき場所もまた、タダで手に入るものではないことが明らかになった。男もより主体的に家庭に関わることが求められる。それは必ずしも家事や育児をもっと分担しろという意味ではなく、「男はおざなりに用意された空虚な権威性や古い枠組みに安住せず、家庭内における存在性を人間的実力によって獲得すべき」(P.260)なのだ。

ただ、こう言うだけなら、単なる説教にしか過ぎない。それはもちろん小浜も気づいていて、「好むところでもなければ、得意とするところでもない」が、「ある望ましい心構えを私たちが形成することは、現在の社会体制のなかにある問題点を少しでも鮮明にすることに寄与するかもしれないと考えて、あえて慣れないことを試みた」(以上P.261)と付け加えている。

また、後の著作では、父親像を「家父長型」「人まかせ型」「友だち型」の三タイプに分け、「一つの前提」として自分がどういう傾向に陥りやすいか、少しでも意識してほしい、「その後は、自分及び自分の家族にとって一番いい父親像とはどういうものかということを、各自で模索していくしかない」(『中年男性論』筑摩書房平成6年P.93)としている。一般的に言えるのは、これがせいぜいなところなのは、了解できる。

Ⅳ.セクシャリティー(性の在り方)について

(1)「見るー見られる」関係

「男は女との出会いの瞬間から、女の直接的な身体性を性的信号として受け取っているが、その信号は、もともとエロス的な関係の全体性にむかって開かれてゆく可能性を持っている」(P.55)。その場合まず肝心なのは、見る側と見られる側を固定しないことである。固定されたら、それは正に権力の関係になる。秘密の裡に徹底的に監視されていて、ゆえに完全に管理されているG.オーウェル「1984」を思い浮かべるとよい。その関係が「全体性にむかって開かれてゆく」ためには、〈見返す〉眼差しが必要となる。

倫理学の点で小浜が最も影響を受けた和辻哲郎の言葉を、以前にも引用したが、もう一度引いておこう。

間柄において「ある者」を見るときには、この見られた者はそれ自身また見るという働きをする者である。だからある者を「見る」という志向作用が逆に見られた者から見返される。このことは「見る」という働きが単なる志向作用ではなくして間柄における働き合いであることを意味している。(和辻哲郎『人間の学としての倫理学』)

これを男女関係で考えると、「女は性的主体として受動的であることによって能動的である。彼女は自分の心と肉体を他者のまなざしにさらすことを通じて自分の性的主体性を確認してゆく。「見られる」ことは「見せる」ことでもある。」(P.70)

〈見られる〉身体を〈見せる〉ものとして主体的に引き受ける時、〈見る〉者としての(普通は)男を引き受けるかどうかの決定権も得る。レイプとセックスは違うが、(普通は)男との行為が暴力であるかエロスの関係であるかは、女性の思い次第である。

【もちろん「不同意性交」などで罪に問われるとしたら、一応でも客観的な基準が必要になるが、それはあくまで社会的関係の次元の話。男性は、女性に認めてもらえなかったら、性交はできても、エロス的関係にはなれない、ということ。】

上記の〈確認〉は生涯のかなり早い段階で起きる。「女の子は、性の目覚めを生活に連続するものとして受けとめるが、男の子は、一回ごとの行為〈ここは「行為」ではなく「欲望」では?〉に促されるものとして受け止めてしまい、自分に起こっている問題を自分の未来や具体的な他者につなげていくことに困難を見出す。そういう原基的な世界経験の差異というものが、言語とか思考とかの領域において、世界への向き合い方についてについてのある〈男女別の〉特定のスタイルを無意識に選び取ることに作用していないはずはない」(P.150)。

【ちょっと疑問なのは、女性は性自認において完璧に安定してるというラルフ・R・グリーンソン(マリリン・モンローが最晩年に頼った精神科医で、彼女との数十時間に及ぶ面談テープを遺したことで有名)の言葉を小浜は引用し(P.218)、賛同しているが、本当だろうか。男からすると、12歳前後に初潮を迎えてから女性の身体になっていき、それと同時かその後に〈見られる〉性であることを引き受ける心の過程はかなりドラマチックではないかと想像される。それを経た(のか?)女性は、なるほど、男性よりずっと落ち着いて見えるけれど。】

(2)哲学男と物語女

「人間〈特に男〉は社会的動物である」という自己認識がいかに偏ったものであろうと、男は、他人の目にも見える形で、つまり自分の外側で、何かを達成してナンボ、という価値観は少なくとも当分は変わらないだろう。

セックスもまた、男にとっては達成すべき事業の面がある。「それ〈男性にとっての性行動〉は、道具を用いて「一仕事やってのける」というイメージにたいへん近い。それは短時間で終結してしまう一回ごとの物語であり、彼(の意識)は、その終わりを「やれやれ」といって離れることができる」(P.120)。つまり、男にとっての性行為は、勃起(スタンドバイ)→挿入(過程)→射精(完成)と順序立てて進む作業であって、終わったら「ご苦労様」と、誰も言ってくれないが、自分で自分に言いたくなるイベントである。

これに対して女性は、「一般にからだのいろいろな部分をさわられることに非常に敏感であり、〈中略〉しかも女性器は身体の内部につながる器官であり、膣にペニスを挿入されるという受け身的な経験は、それが本当に快楽を引き起こすなら、全身への拡張を容易にし、ちょうど体内の痛みが心の注意を強く引きつけるように、しかしそれとは逆の意味で、心的なはたらきを喚起する度合いが強いように思われる」(小浜『エロス身体論』平凡社新書平成16年p.170)。

つまり女性の性体験は〈全人的〉であり、その相手である(普通は)男の、ペニスではなく、〈人間性〉はより大きな問題にならざるを得ない。また自分が単なる女(≒女性器)として扱われることには大きな屈辱を感じる。

さらに、「〈子どもを産むポテンシャルのために〉自分の人生について彼女はあるイメージをもってしまい、自由で不安定な状態にとどまることの可能性が自然と狭められる。授乳と養育に駆りたてられるのは、単に機能的な必要性の観点からそうなるのではなく、彼女の心身そのものが大きな方向性を受けとってしまうからそうなるのである。彼女は、自分が主人公である長い物語を与えられた」(P.122)

赤ん坊は女性にとって文字通り血肉を分けた分身なので、母親はそれに〈とっての〉存在であることはごく自然に受け取られ、それとのともに生きていく物語もまた自然に受け入れることができる。

言い換えると、「女はエロスの神に正式採用されるが、男はいつも臨時雇いにすぎない」(P.123)ので、「一人の女とエロス的な時間を共有しようとするとき、男は自分のエロス的なものの欠損部分を、倫理的なものによって補償するしかない。愛と呼ばれるものは、男にとって半ばは倫理であり、愛そうとする意思である。」(P.150)。ヤッちまって孕ませちまったら女とガキが生きていけるように責任取るしかないよな、というような倫理と意思。この哲学を実践する自分はカッコいいぜ、という、またしても誰も言ってくれないが、自分で思うのは自由で、そんな快楽が男には大事なのである。

一応の結論。「男は社会、女は家庭という分業形態は〈中略〉なかなかに変わり硬い人間的性差を根拠とした、一つの支配的な現象形態であった」(P.143)「蓋然的なことしかいえないのだが、要するに、この〈男女の分業上の〉違いは、原初的な性差と、それに基づく歴史的分業過程との合作」(P.144)なので、そんなに容易には変わらないし、無理に変えるべきものでもない。だからといって女性の社会化(社会進出)が進むこと自体がいけないわけではないが、その場合でもこれを視野に入れていたほうが、男女双方とも幸せになりやすいだろう。