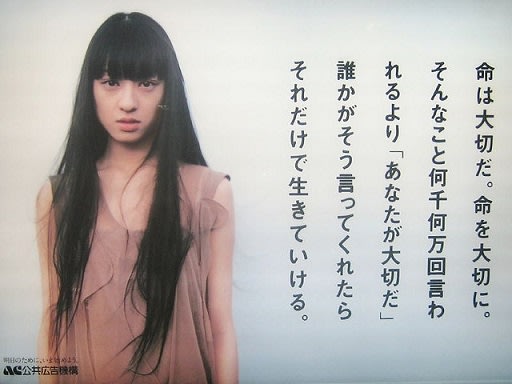

上は今からちょうど10年前、平成17年に出たACジャパンのポスターです。モデルは栗山千明さんですね。彼女がナレーションで語りかけているCFも、TVで何度か流れたので、覚えておいでの方もいらっしゃるでしょう。

中身は自殺防止のためのメッセージで、「身近な人に、あなたが大切だと伝えてあげてください」ということです。それを、上から直接言うのではなく、何か思いを秘めている雰囲気の若い女性に間接的に呟かせることで、説教臭さを消しているわけです。さすがにプロの仕事で、うまいもんだなあ、と感心します。

それはともかく、私はこれを見た時、「なんだ、政府の偉い人だってほんとはわかってるんじゃないか」と一瞬思ってしまいました。でも、よく考えてみれば、いくら公共の広告でも、ACは政府とはあくまで別の、会社なんですよね。

何がわかってるって思えたかと言うと、公的な制度が、「生きる力」がどうたら言っても、結局「命は大切だ。命を大切に」と何千回何万回繰り返すしかできはしない、ということです。そして、そんなのは「生きる力」にはならない、ということ。それがわかっているなら、道徳を教科に、なんて話には、なっていないはずです。

以上は道徳教育に関して私が一番言いたいことの、いわばマクラです。次には、現代日本人が自分の小学校時代を回想した二つの文章に依りつつ愚考を開陳して、拙い話を締めくくろうと思います。

一つ目は、戦前の話です。東京の尋常小学校五年生のF少年は、ある日担任のK先生に呼び出されます。K先生は若く、休み時間にも生徒たちと遊んでくれたりするので、なかなか人気があったそうです。

K先生の話とは、こうです。F少年の家庭は裕福というほどではないものの、子どもを学校へやるぐらいは問題がなく、彼自身は成績優秀で、三年生からずっと優等(学年トップ)でした。今年も優等になるだろう。しかしここに、同級生のM少年がいて、家は貧しいうえに、遠く離れた場所にあるのに、毎日休まずに学校へ通い、F少年の次ぐらいの成績になっていました。その健気な努力に報いるために、優等の座を彼に譲ってやってはくれまいか、との相談だか懇願だかをされたのです。

このとき、F少年の心には言い知れぬ不快感が残ります。それは、優等の座を不当に奪われたこと自体から来るのではありません。事実優等は自分なのであり、それをK先生は知ってる。そのうえ、友人のために我が身を犠牲にする英雄気分も少しは味わえるのですから、決して悪い話ではなかったのです。

不快感はK先生の態度に由来するものでした。F少年は大人になってから、この事情を次のように分析します。K先生は不誠実なのです。彼自身は気づいていないだろうが、あの時、幾重もの欺瞞を働いていたのだ、と。

まず第一に、もともと先生と生徒という立場の違いがあるのだから、「相談」という形を取ろうと、「お願い」口調で言われようと、それは実質的に命令としか受け取れない。小学五年生に断れるものではないのです。それでもK先生が表面上「命令」しなかったのは、正規なことをしようとするのではないために(本当は優等ではない者を優等にする、厳しく言えば詐欺を働こうとしているために)、権柄づくで接することはできない、と感じたからでしょう。そこのところは、F少年ほど潔癖ではない私には、やむを得ぬことと理解できます。

ただ、第二に、もう少し微妙な問題があります。K先生は、何も自分の利益のために「厳しく言えば詐欺」をやろうとしているのではありません。貧しくてもがんばっている生徒を励まそうという「教育的配慮」を働かせて、そうしたのです。

他の教師に言われたのか、自分一人で思いついたのか、それはわかりません。どちらにもせよ、このような配慮は、正しさが疑われないまま、学校ではけっこう流通します。なぜ疑われないかと言うと、もともと大したことがないところで使われるからです。優等になると、賞状の他に鉛筆だかノートだかの副賞がついたものかどうか、今の学校から類推すればせいぜいそんなものだろうと思います。優等か否かが、子どもの将来にとって大きな意味を持つことなどありません。もしそうだとしたら、K先生も、もっと手の込んだダマシのテクニックを考えたはずです。子どもへの「お願い」だけで済ませたのは、その程度で済ませられる事柄だからです。

F少年は後に高名な評論家になったので、このできごとを文章にしたのですが、そんなことになる確率なんて、宝くじが当たる場合以下でしょう。普通は、一年もたたぬうちに、先生も生徒も忘れてしまう。それだけに、K先生が、M少年やF少年の人間性を深く考慮して、何をすべきか決断する、なんてめったにないことです。

要するに、こんなに長々しく分析してみせるには相応しくない、軽い、どうでもいいような話なんです。学校でやることは、一つ一つ取り上げたら、たいていはそんなもので、むしろそれを覆い隠すためにこそ、教師たちは「教育的配慮」なんて、もっともらしく言うのです。

問題は、F少年が、そんな「教育」ゲームの、ひと駒として使われたんだ、と感じたところです。

今でもそのときのK先生の表情をはつきりおぼえてをります。そこにはふやけた笑顔があつた。その「理解ある」笑顔に私は虚偽を感じとつたのです。それは、人格と人格とが生きて相対してゐないといふ感じ、先生と自分との間の人間関係が本物ではないといふ感じであります。教師が怒りに任せて生徒を打つときにも感じられる生きた人格の真実が、そこには欠けてゐたのです。

成長したかつてのF少年は、このエピソードに続けて次のように言っています。人が人に意識的に教えることができるのは、知識と技術だけである。しかしこの国には昔から珍しくない「教育好き」、あるいは「教育狂」と称すべき人たちは、それ以上を求めたがる。典型的なのが、「知育偏重批判」=「徳育の要請」であろう。

なるほど、区区たる知識・技術より大切な、「真に人間的なるもの」はある。それを子どもたちに伝えようとするのはいけないか? なんとか伝える方法はあり、それができないでいるのは、教師たちが怠慢だからではないのか? さほどの「教育好き」ではなくても、そう聞きたくなる人はいるでしょう。

そこでK先生です。「教育的配慮」に則った言語を使うと、彼はF少年に、ただ勉強ができるだけではなく、恵まれた境遇にいない同級生に優等の座を譲ってあげられるような、「やさしさ」を持つことを教えようとしたことになるのでしょう。知識より「やさしさ」のほうが大切。それはそうです。一般論としてなら、文句のつけようがないくらい正しい。それで具体的に、優しい行為をするように求めた。それだって正しいはず、ですか? 多くの「教育好き」や、「教育好き」の言うことには従わなくてはならないと感じる教師が、陥りやすい罠がここにあります。「正しすぎる」または「ただ正しいだけ」に陥るという罠が。

他でもない、教師や、教師に代わる人が、ある「人間として大切なもの」へ子どもを導こうとするとき、子どもは非常に敏感に、その手つきを見抜くのです。そして、ここでの「教育」は、動機はなんであれ、子どもの心を操ろうとすることであり、そんなことができると、あるいはやる必要があると思われるのは、結局子供だから、一個の人格として尊重される必要はないと思われているからだ、というところまで、感じ取ります。

子どもの心により強く訴えるのはこちらの要素であり、結果として、例えば「やさしさ」を伝えようとする教育者の意図は、確かにあったとしても、雲散霧消してしまいます。

以上を納得してもらうのはなかなか難しい。そういうことをするのが即ち教育じゃないか、と信じている人はけっこう多いですから。「お前は教師のくせに、教育は不要だと言うつもりか」と今まで多くの反発を招きましたし、今も、これからも招くでしょう。

一言弁明しますと、なるほど、一番教えなくてはならない「真に人間的なもの」は、決して意識的に教えることはできず、その点では教育は無力のようですが、それは何もペシミスティックな話ではないのです。子どもは、教師が意図的に教えようとすることより、その「手つき」を見抜く、というところは、逆にも考えられますから。単なる知識の伝達であっても、人間同士が相対して行われる以上、必ず知識以外の何物かも伝わってしまう。つまり、教師が真剣に知識を伝えようとする態度があるなら、その態度そのものから、子どもは、人間として大切な何ものかを学ぶこともある、と期待されるのです。

子どもに最も伝えねばならない大切なことは、学校では、そのようにして昔から伝わってきたのだし、これからもそのようにしか伝わることはないでしょう。そして、それで十分なのです。

二番目の話は、戦後間もなくの頃で、「道徳的な物語」に関連します。道徳教育推進派も、さすがに、抽象的なお説教だけでよし、とはしませんので、偉人のエピソードを教えるなどして、道徳の正しさを具体的に伝えるようにと要望するわけです。

そんな物語はたいていは退屈だ、という以外にも問題はあります。第一に、子どもといえども現実の浮き世(憂き世)にいるのですから、「現実と物語は違う」という真理にすぐぶつかってしまいます。私も小さい頃、自分が物語の主人公になったつもりになって、ひどい目にあった覚えが何度かあります。ただ、まとまった話にはならないので、例として、他人の体験談を使わせてもらいます。

T少年は母子家庭で、とても贅沢ができるような金はなかったが、どうしても映画が見たくて、お母さんがやっていた商売の売り上げ金を盗んで、こっそり見に行きました。それを同級生に告げ口されて、帰りの会で、みんなの前で先生から詰問されるのです。なかなか口を割らないT少年に、先生は、かのワシントンの話をします。

「アメリカにワシントンという立派な人がいました。イタズラでお父さんの大事な桜の木を切ってしまいましたが、正直にお父さんに白状してあやまったといいます。立派な人になりたければ、正直でなければなりません」

この話に、T少年は素直に感動します。「そうか、ワシントンも俺と似たような子だったのか。顔も知らないワシントンが柴田くんと同じような友達に感じられた」。そこで、「正直に言えば、この屈辱から解放されると」思って、白状したら、

(前略)私はパチンと頬をぶたれた。山田先生の手のひらがムチのように頬に飛んだのだ。熱い痛みが頬に残った。

「席につきなさい!」

〝声″が私に命令した。私はおろおろと歩き出した。教室の床が涙ででこぼこに見えた。笹田【T少年の犯行を告げ口した同級生】が低い声で「ドロボウ」とののしった。席に着くと私の横の席の村上という女の子が、机を持ち上げて私から離した。汚いものでも見るような顔で「ドロボウ」と言った。そして私の机をつき押した。

私はごみになったような気持ちでうつむいていた。ワシントンが、笹田や村上より嫌いになった。

その挙句、山田先生からお母さんにも知らされたので、泣かれて、箒で背中をさんざん叩かれて、その後五日も口をきいてもらえなかったそうです。

遺憾ながら学校には決して珍しくない、インチキな「指導」の一例です。インチキがはっきりしているだけ、先のK先生のやり方よりはマシだとは思いますが。しかし、こんなときにダシに使われて、日本の小学生に嫌われたジョージ・ワシントンは気の毒ですねえ。

もとの話では、ワシントンのお父さんは、ワシントンを叱らず、かえって「お前は正直なよい子だ」とほめたことになっているんですよね。するとこれは子を持つ親向けの教訓話だったのでしょうか。「子どもが悪いことをしても、叱るだけが能ではありませんよ」と。それならいいですが、子ども向けに使ったら、たいてい嘘になるでしょう。「正直者は馬鹿をみる」という、現実の一面を伝えるためにこの話を使うなら、別ですけど。

「正直なのはいいことだ」(Honesty is the best policy.)ということを教えたいんだったら、むしろマイナスです。なぜなら、正直な人がみんなワシントンになれるわけはなく、ワシントンが本当に正直だったとしても、それだけで彼がアメリカ合衆国初代大統領になれたわけはないんですから。「ワシントンは正直だったんだからあなたも正直になりなさい(そうすればワシントンのような立派な人になれます)」なんて理屈、どこをどう押しても出てくるはずはないんです。この話は、たぶん歴史的な事実ではないから嘘だ、というのではなく、子どもに教訓を与えようとして使うところで嘘になってしまうのです。こんなのでも、相手が子どもならバレないだろう、なんて思うとしたら、子どもをナメきった、非常に不道徳的な態度だとしか思われません。

道徳の教材として偉人伝やら古典を使え、というのは保守派の人に多い意見で、教育再生会議の第三次報告にも「偉人伝、古典、物語、芸術・文化などを活用し感動を与える多様な教科書を作る」とあるんですが、何を使おうがこのような弊害は免れないでしょう。前にも同じようなことを申しましたが、敢えて言葉を重ねます。

嘘、と言うと言葉が強すぎるとしても、結局のところ、小林秀雄ふうに言うなら、今人(いまびと)の賢しらで偉大な人物や文学の価値を切り刻み、矮小化することには必ずなります。私の好みからすれば、小学生に英語を教えるくらいなら、日本の古典を教えてもらったほうがいいと思いますが、それなら平凡なお説教とは全く別次元の、古典の全体像を伝えるように努力すべきです。そうでないと、古典に対して失礼、という意味の不道徳を働くことになります。

では道徳教育は不要なのか? そんなことはありません。だいたい、子どもを育てながら、道徳的なことに触れずにいるなんて不可能です。子どもが、自分の家の金であっても、無断で持ち出したりしたら、それは叱らざるを得ません。自分の子どもはもちろんのこと、教師なら生徒など、身近にいる子どもに対しては、そうするのが大人の義務という以前に、そうでなければ「子どもを育てている」ことにはなりません。【でも、できるだけ一人で叱って、恨まれるなら自分だけ恨まれるようにしたいもんですね。】

そしてだいたいにおいて、こういうときに使える言葉は、至極平凡なものです。これも仕方がないことで、従って、「どろぼうはするな」「正直になれ」などの、平凡な徳目自体が不必要だとも言えません。

ただし、ここでのポイントは、ある具体的な状況の中で、肉体を備えた「私」が、同じく肉体を持った「あなた」に呼びかけているというところなのです。「あなたが大切だ」と思っている「誰か」が言うから、言葉は平凡でも、やり方は下手くそでも、何かが伝わることもある、と期待できるのです。

T少年の話には続きがあります。怒りかつ悲しんで、五日間口をきいてくれなかったお母さんですが、五日目にはT少年を風呂に入れて、背中を流してくれながら、「もう泥ぼうするな。母ちゃんはお前のために苦労しよっちょけん」と泣きながら言ったそうです。その時の顔は今でも忘れられない、とも、成人して有名な歌手兼俳優になったT少年は書いています。つまり、そういうことです。

個人的な関わりの中でなら、生徒に対するその「誰か」に、教師がなることも不可能ではないでしょう。いやむしろ、普通に思われているよりも多く、そうなっているかも知れません。しかし一クラス四十人の生徒を前にした場合、その教師の力量や熱意とは関係なく、そういうことはもともと不可能なのです。そこの彼/彼女は必ず制度的な存在なんですから。

そういうものとしての教師は、クラスの秩序を守るために、私語をしている生徒を注意することはできるし、現代社会で礼儀として定まっている型を教えることもできます。しかし、人格や「心」の根底にまで「仕事として」積極的に関わろうとするのは、むしろ控えるべきです。F少年の例で見たように、どのように偽装しようとも、「制度によって権威づけられた者によるおしつけ」であることは免れないのですから。

押しつけ自体がいけない、と言うのではありません。教育はすべて押しつけと言っていいと私は思います。そうであるからこそ、学校で押しつけることは上に述べたような範囲に限るべきだ、と考えるのです。

正しいことならなんでも、できるだけ効果的にとのみ考えて、押しつけていい、いや、押しつけるべきだ、ということでやったら、その「正しいこと」より、押しつけられた屈辱感のほうがずっと後まで残ってしまいます。T少年のように、クラス会での教師と同級生からの糾弾(人民裁判に近いですよね)を経験した者は、たいていそうなります。かくいう私も、その一人です。これは学校によってなされた最大の不道徳だと、今も思っています。

実際問題としては、この「範囲」は曖昧になりがちですが、それでも心がけていかねばならない教師の倫理性だということを、私は、教職に在籍すること三十二年を越えた今まで、疑ったことはありません。

ところで、T少年の話にはさらに続きがありました。お母さんの涙の説諭には、決定的な効果があったかというと、残念ながら。その後怪獣映画「モスラ」が近所で上映されたとき、T少年は誘惑に勝てず、またしても店の金をくすねて見に行った、と著書で白状しています。その時には見つかったものかどうか、それは何も書かれていません。

これについては、「そういうもんだね」と、平凡な親兼教師である私としては、溜息といっしょに言うしかありません。いつの時代の子どもでも、悪さをします。それを完全に防ぐ「道徳教育」は存在しなかったのです(存在したら、逆に、とても恐ろしいと思います)。

そんな目に見える効果とは別に、人と人の心がつながり、何かが伝わり、残っていく、その「何か」が積もり積もって、「人格」と呼ばれるものになる、これがつまり徳育です。「何か」とは何か、一言で言うことはできませんし、言う必要もないでしょう。しかし、制度的にどうこうできるものでないことだけは、確かだと思います。

以上、いろいろ述べてきましたが、「子どもを躾けるのに、何もそんなに理屈をこねる必要はないんじゃないの」という人もいますね。一理あります。藤原正彦『国家の品格』の中で私が唯一共感した箇所に、彼の父(新田次郎)は、「弱いものいじめをするな」「嘘はつくな」などと少年のときの彼に教えたとあります。でも、父の偉かったところは、それには理由はないことをはっきりと認めていたところだ、と。

なるほど、男らしくてなかなかいいですね。いいことはいい、悪いことは悪い、理屈は不要、議論も不要、だったら学校で週一時間授業をするなんて、当然不要。これにて一件落着。……とはいかんでしょうけど、私の話のほうはこれで終わります。

【出典を言わずにすますのは不道徳ですね。F少年とは福田恆存先生のことで、昭和32年の文章「教育・その本質」を、エピソードをほんの少し変えて、使わせていただきました。これは現在、『福田恆存全集 第四巻』(文藝春秋社昭和62年)や『福田恆存評論集 第五巻』(麗澤大学出版局平成20年)に収録されています。

T少年のほうは金八先生こと武田鉄矢氏で、自伝『母に捧げるバラード』(集英社平成2年。現在集英社文庫)から引きました。実はこのエピソードは、以前に、拙著『団塊の世代とは何だったのか』でも使わせていただいておりました。武田氏には、合わせてお礼申し上げます。】

このお作のもとになったお話をすでにうかがっていましたので、真ん中あたりの制度的に面倒な話の部分は、じつはすっ飛ばして読んだのですが(失礼)、最後のキメがやはり由紀さんらしくて秀逸ですね。

セネカの言葉に、「徳は教えることができない」というのがあるそうです。古代ローマの昔から、このことは知られていたのですね。

月並みな言い方になりますが、教師は黙って背中を見せていれば、反面教師の役割を果たすこともできるのだからそれで十分なのに、こちらを向いて説教しようとするからおかしくなる。

私の中学時代に、雑談好き、説教好きの教師がいて、四時間目で腹がぐうぐうなっているのもかまわず、休み時間も大幅に侵略して「規則の大切さ」などを説き続けている人がいました。肝心のカリキュラムは、一年が終わっても半分くらいしか進まないのです。ところがこの教師、風貌のかっこよさも手伝ってか、妙に生徒に人気があったのですね。

こうした「大衆的人気」=「徳育はなんてったって大切だ!」意識みたいなものが、道徳教育推進のモチベーションを支えているのだと思います。掛け声ばかり大きくても、やってみればそんなことは不可能に近いということがすぐにわかるはずなのに。

ちなみに私はひねくれていましたから、校内でも小さなワルサ、イタズラをいっぱいやっていましたが、一方では、この教師、なんでちゃんと授業をやってくれないんだ、と不満いっぱいでした。勝手なものです。

道徳教育を正課にする試みは、おそらく有名無実化するか、あえなく挫折すると思いますよ。根拠、メソッドの確立、教師の確保、成果への期待、いずれも限りなくゼロに近いですから。

こういうバカな試みが、たとえ形式的にでも成立しないように、お互いできることをやっていきましょう(ほとんどできることはありませんが)。

おかげで、調子に乗りましたので、お説の驥尾に付して、いま少し喋々します。

道徳の教科化は、数多あった戦後の教育改悪のなかでも、かなりあからさまな愚策だと思います。ほとんどの人が望んでおらず、少数の望んでいる人の望みとはかけ離れた形でやるしかないようですから。

「価値観の押し付けはいかん」なら、普通なら、道徳教育なんてできない、という結論になりそうなのに、それでもやる、押しつけにはならないようにやる、と。姑息(これ、弥縫策って意味です)な辻褄合わせもできないまま、三年後にはやる、って、なんでそんな無理するんですかね?

これで誰か得をするのかと言うと、教科書を作って売ることをもくろむ人ぐらいしか思いつきませんが。では、その方面からの慫慂で決まったのか? それも考えにくいですねえ。

現首相やその側近衆は、道徳教育にはだいぶご執心であるから、まあ顔を立てるために、というほうが、まだ現実味がある。もちろん実際のところは知りません。

この際一番のガンは、誰かの悪意ではなく、むしろ善意なのです。だからこそタチが悪いんです。

「教育はすばらしいんだ、すばらしいことができるはずなんだ」。この思いは絶対に消せない。現実にはすばらしいことなんて見当たらない、ならばなおのこと、この声は高まる。文科官僚はどうも、この思いを、思いとしては守ることを第一の使命にしているようです。「教育教」と称すべき、一種の宗教ですな。

だから、「道徳教育だって、やればやれるずだ」と。それに対して、「いえ、できません」とは、教師としては言えません。そういう空気が、厳としてあるんです。

でも、さすがにもう、いい加減にしたほうがよくないですかねえ。この6月に発表された調査結果で、OECD参加国(34か国)の中で、日本が教員の労働時間最長だったんでしょう。教科としての道徳なんて、やってる場合じゃないじゃないですか。

そんなのが学校の時間割の中に入ってきて、それから「有名無実」、というか、「それ、なんだっけ」という感じになるのが一番マシ、教員がこなして流すべき仕事が増えるだけだから、なんて、そんな「仕事」はできるだけなくすように努めることこそ、現在の喫緊の課題ではないですか。

私が今まで、「学校でやることは限定されるべきだ」と言って、学校内外で嫌われてきたことは、小浜さんもある程度ご存知だと思います。それを密かに誇りに思うところがないではなかったんですが、まあもう還暦ですし、このへんで、中身は同じでも、もうちょっとは明るい感じで、言ってみようかな、と。それくらいしか、「できること」は思いつかなんですよ。能無しですし、もちろん権力の座は星の世界ぐらい遠いですし。

というわけで(どういうわけか、自分でもわかりませんが)、今後とも宜しくお願いします。