三冊屋 ブック1st.新宿店

ブック1st.新宿店を覗いたときに発見した「三冊屋」という書棚。

最初はアマゾン式の「この本を買った人は・・・」的な

まとめ買い促進か、と思ったが、よくみると

まるで正反対なところを狙っていて、面白い。

この正体はイシス編集学校という松岡正剛氏が校長をつとめる

インターネット上のコミュニティがプロデュースする

ブックフェアだそうな。

相変わらず、情報が遅いところがお恥ずかしいのだが、

既にあちこちで開催されているらしい。

コンセプトは「本は三冊で読む」という

単純にして明快、そして実に奥深いもの。

三冊の「編集」はイシス編集学校に属する

銀行員からアーティスト、タレントといった

「本通」が担当しており

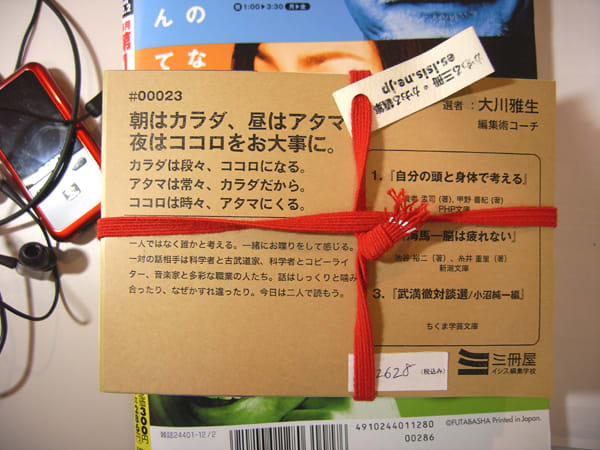

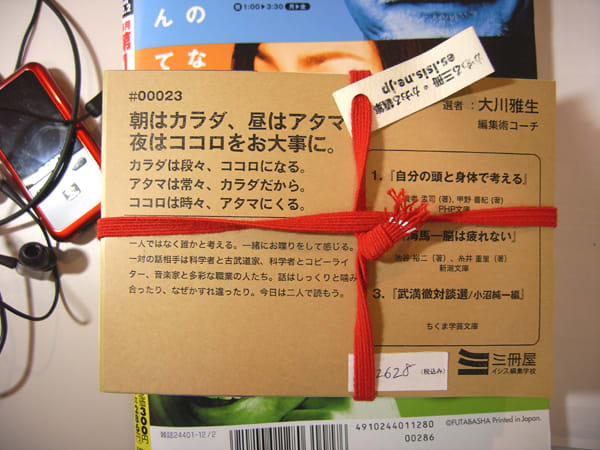

それぞれゴムバンドでくくられた本には

選者のコメントが付いている。

アマゾン等に代表されるWeb勢と根本的に異なるのは

「売れている本」を自動的に組み合わせているのではなく

選者の眼力、編集力によって強烈な「思想」を持っている

ということだろう。

また匿名による「感想文」とはまったく次元の違う着眼は

改めて本の面白さを教えてくれる。

その意味でも「三冊」という絞り方は絶妙だ。

当然ながら選ばれる本は出版社も違えば発刊年も異なるし

メジャーからマイナーまで、文庫もあれば写真集も一緒になるという

組合せはまさに無限大であろう。

コピー&ペーストを現物でやっているようなものだし

結果、マイナーな書籍が日の目を見れば、ロングテールそのものだから

Web 2.0のアナログ版という言い方もできるかもしれない。

もちろん、関連性ある商品をまとめて見せて売る、というのは

流通業では常識だから、結果だけみていると特段新しいことはないとも言える。

それでもなお、「三冊屋」に新鮮さと面白さを感じるのは

背景に骨太な「思想」があり、それがきちんと「デザイン」されているからであろう。

本をくくった赤いゴムバンドとそれに付く小さなタグ

コメントを印刷したカードやそれらが並ぶ書棚の適度な不揃い感には

計算された存在感があって、見る者を飽きさせない。

最近、各方面で「コンシェルジュ」という言葉が流行っているようだ。

インターネットを通じてあらゆる情報が玉石混交であふれ出した反動で

プロフェッショナルな選択眼の価値が、改めて見直されているのだろう。

バーチャルなショッピングサイトが大きな脅威であることは間違いないが

プロフェッショナルな人間力をデザインすることによって

リアル店舗にも、まだまだ活路はあるのだと思う。

→「三冊屋」の詳細はこちら!

『武満徹 対談選』小沼純一編 ちくま学芸文庫

『海馬 脳は疲れない』糸井重里 池谷裕二 新潮文庫

『自分の頭と身体で考える』養老孟司 甲野善紀 PHP文庫

ブック1st 新宿店にて 三冊屋 大川雅生氏(編集術コーチ)編集

ブック1st.新宿店を覗いたときに発見した「三冊屋」という書棚。

最初はアマゾン式の「この本を買った人は・・・」的な

まとめ買い促進か、と思ったが、よくみると

まるで正反対なところを狙っていて、面白い。

この正体はイシス編集学校という松岡正剛氏が校長をつとめる

インターネット上のコミュニティがプロデュースする

ブックフェアだそうな。

相変わらず、情報が遅いところがお恥ずかしいのだが、

既にあちこちで開催されているらしい。

コンセプトは「本は三冊で読む」という

単純にして明快、そして実に奥深いもの。

三冊の「編集」はイシス編集学校に属する

銀行員からアーティスト、タレントといった

「本通」が担当しており

それぞれゴムバンドでくくられた本には

選者のコメントが付いている。

アマゾン等に代表されるWeb勢と根本的に異なるのは

「売れている本」を自動的に組み合わせているのではなく

選者の眼力、編集力によって強烈な「思想」を持っている

ということだろう。

また匿名による「感想文」とはまったく次元の違う着眼は

改めて本の面白さを教えてくれる。

その意味でも「三冊」という絞り方は絶妙だ。

当然ながら選ばれる本は出版社も違えば発刊年も異なるし

メジャーからマイナーまで、文庫もあれば写真集も一緒になるという

組合せはまさに無限大であろう。

コピー&ペーストを現物でやっているようなものだし

結果、マイナーな書籍が日の目を見れば、ロングテールそのものだから

Web 2.0のアナログ版という言い方もできるかもしれない。

もちろん、関連性ある商品をまとめて見せて売る、というのは

流通業では常識だから、結果だけみていると特段新しいことはないとも言える。

それでもなお、「三冊屋」に新鮮さと面白さを感じるのは

背景に骨太な「思想」があり、それがきちんと「デザイン」されているからであろう。

本をくくった赤いゴムバンドとそれに付く小さなタグ

コメントを印刷したカードやそれらが並ぶ書棚の適度な不揃い感には

計算された存在感があって、見る者を飽きさせない。

最近、各方面で「コンシェルジュ」という言葉が流行っているようだ。

インターネットを通じてあらゆる情報が玉石混交であふれ出した反動で

プロフェッショナルな選択眼の価値が、改めて見直されているのだろう。

バーチャルなショッピングサイトが大きな脅威であることは間違いないが

プロフェッショナルな人間力をデザインすることによって

リアル店舗にも、まだまだ活路はあるのだと思う。

→「三冊屋」の詳細はこちら!

『武満徹 対談選』小沼純一編 ちくま学芸文庫

『海馬 脳は疲れない』糸井重里 池谷裕二 新潮文庫

『自分の頭と身体で考える』養老孟司 甲野善紀 PHP文庫

ブック1st 新宿店にて 三冊屋 大川雅生氏(編集術コーチ)編集