もうすぐ実現、「体内病院」の衝撃! ――体内を自由に駆け巡り、検査・診断・治療までしてくれる究極のナノマシン

mugendai 2017.9.05

「体内病院」という言葉をご存じだろうか。

薬剤などを搭載した超微細なカプセル(高分子ミセル)が体内を駆け巡り、がんやアルツハイマーなどの重大な疾患を、本人も気づかぬうちに早期発見し、その上治療までしくれるという革新的な仕組みだ。検査や治療は病院で行うもの、という従来の常識を根底から覆す挑戦である。

まるで50年前にはやったSF映画「ミクロの決死圏」のような世界が、もうすぐ日本の医療プロジェクトによって実現しようとしている。

研究開発を主導するのは川崎市産業振興財団・ナノ医療イノベーションセンター(iCONM)の片岡一則センター長(東京大学名誉教授・特任教授)。プロジェクトには26の大学、企業、研究機関が集結し、日本発の医療イノベーションを目指している。

実用化すれば、「健康寿命」を延ばす上に、入院不要の日帰り治療を可能にし、薬の使用量も減らして、医療コストを大きく削減することが期待されている。

すでに乳がんやすい臓がんでの臨床試験は第3相に入っており、早ければ3年後の実用化が見えている。「オープンイノベーション」を掲げて研究チームを引っ張る片岡センター長に、研究の見通しや抱負を伺った。

身体の異常を検知し診断して薬剤を放出するナノマシン

――「体内病院」とはどのようなものか、その仕組みを分かりやすく説明していただけますか。

片岡 体内病院(in-Body Hospital)は、ふつう病院で行う検査・診断・治療の機能を、50ナノメートル(1mmの5万分の1)程度の大きさに集約したものです。

マシンと呼んでいますが、歯車を持つような機械ではなく、高分子の粒子(ミセル)です。水に溶けやすい部分と、溶けにくい部分の両方を備えた高分子を水の中に入れると、溶けやすい部分を外側(殻)に、溶けにくい部分を内側(芯)にして丸く凝集します(図1-1参照)。この性質(自己組織化)によって形成される粒子(高分子ミセル)の内部に、抗がん剤などの薬剤を包み込ませて、注射で身体の中に入れます(図1-2参照)。

図1-1 ナノマシン(高分子ミセル)の仕組み

図1-2 ナノマシン(高分子ミセル)の構造イメージ。真ん中の青い部分は内包した抗がん剤

資料提供: ナノ医療イノベーションセンター

ナノマシンは体内の隅々に張り巡らされた異常監視・検知システムの役目を果たします。身体に何か異常が発生したら、直ちに初動対応して診断を下し、内包している薬剤などを患部に放出して治療します。つまり常に私たちの体内をパトロールし、異常を発見すると知らないうちに治療して身体を健康にしてくれるのです。

実は人間の身体にはこうした機能が生まれながらに備わっています。それは生体防御システムである免疫機能です。体内病院はそれを人工的に補完・補強する総合システムと言ってよいでしょう。

ナノマシンは肝炎ウイルスとほぼ同サイズ、精密かつ多機能に

――まるで昔見たSF映画「ミクロの決死圏」のような世界ですね。体内病院を作るには、技術的にどのような点がポイントになるのでしょうか。

片岡 コアになる技術はナノテクノロジーです。体内病院が身体の中にいつも安全に存在するためには、細網内皮系細胞に見つかって異物として排除されないよう、できるだけサイズを小さくし、かつ精密で多機能にする必要があります。50ナノメートルという大きさは、肝炎ウイルスとほぼ同じサイズです。

ナノマシンは単に薬剤を患部に届けるだけではありません。届け先で何が起きているかを検知します。がん細胞であれば、がん特有の化学物質は出ているか、pH(水素イオン濃度)は酸性になっているか。更にがん情報を信号として発信してくれるので、それをMRIで検出することもできます。このように高分子合成や微細加工技術を駆使し、さまざまな賢い機能を持たせることができるので、私たちは「スマートナノマシン」と呼んでいます。

少子高齢化社会でも持続・発展するモデルを創出する

――この研究テーマは、文部科学省と科学技術振興機構が進める「センター・オブ・イノベーション(COI)」の18プログラムの1つに選ばれていますね。

片岡 そうです。COIから与えられているビジョンは、「少子高齢化先進国としての持続性確保」です。今の医療はどちらかというと、高級な洋服を仕立てるように先端医療を行う「オートクチュール医療」の方向ですが、これではすべての人に平等に医療を施すことは困難です。

かといってチープな医療では幸せな社会にはならない。そこで、いわば「プレタポルテ」とか「レディーメード」といった既製服のように、質のよい医療を誰でも手軽に受けられるようにするのが私たちの目標です。

少子高齢化は世界共通の問題です。課題先進国である日本は、少子高齢社会においても持続・発展できるような社会モデルを創出し、世界に示すチャンスだと思っています。

私たちの研究開発の基本的な考え方は「バックキャスティング」です。10年後はどんな社会にしたいかを思い描き、それを実現するために必要な技術開発の道筋を産官学で共に議論し、連携して目標達成を目指しています。

がんやアルツハイマー病を克服し医療費負担を減らす

――その10年後の社会のあるべき姿とは、どのようなものですか。

片岡 私たちは次の6つのビジョンとミッション(カッコ内)を掲げています。大きな目標ですが、ぜひナノマシンを通して実現していきたいと思っています。

- 国民ががんの不安から解放される (がんの再発・転移を大幅に抑える)

- アルツハイマー病が克服される (脳に薬が自由に届くようにする)

- 年齢を問わずスポーツが楽しめる (運動・感覚器官の再生技術を確立する)

- 社会が医療コストの負担から解放される (負担なく正確な予防診断技術を確立する)

- 病気が国民の精神的・身体的負担にならなくなる (入院不要、日帰り治療を普及する)

- 医療が日本の基幹産業になる (新ベンチャーにより医薬・医療のビジネスモデルを変革する)

先行するがん治療、実用化は順調なら3年後

――1番目のがん治療が先行していると聞きます。どのような仕組みでがんに効くのでしょうか。

片岡 健康な正常組織では、血管壁の穴が小さいので50ナノメートルのナノマシン(高分子ミセル)は血管の外へ出ることができません。がん組織は増殖に必要な栄養や酸素をより多く取り込むために周囲に血管を寄せ集めますが、この血管壁は100ナノメートルという粗く大きな穴だらけの構造です。このためナノマシンはその穴を通り抜けて出て行くことができ、がん細胞の中に入り込むことができるのです(図2参照)。

図2 がん細胞周辺の血管壁の穴を通り抜けるナノマシン(高分子ミセル)

ところが、がん細胞はナノマシンを異物と見なし、膜に閉じ込めて消化酵素を出して壊してしまいます。そこで私が目を付けたのが、消化酵素が働くがん細胞内小器官(エンドソーム)のpHです。pH 5くらいまで下がると、ナノマシンにそれを検知させ自ら壊れるように設計しておき、内包していた抗がん剤をがんの核の近くで一気に放つようにしました。まるで「トロイの木馬」のようにステルス機能を発揮し、がん細胞の抵抗をかわして、がん細胞に入り込んで攻撃するのです。

がんに対する選択性が高く、転移した数ミリのがんなども見つけ出して対応できます。

抗がん剤はそのままだと他の血管の穴まで通ってしまうため、正常な細胞に対して強い副作用を起こす可能性が高いのですが、ナノマシンは50ナノメートルあるため、普通の血管の穴は通ることができないので、副作用も起こらないのです。

――実用化のめどはいつごろになりそうですか。

片岡 実用化に向けた臨床試験は第1相で安全性を、第2相で効果を調べ、第3相で他の治療法との比較を行います。現在、第3相に入っているのは乳がんとすい臓がんです。乳がんはパクリタキセルという抗がん剤を使っており、最初の承認はこれになる見通しです。順調にいけば実用化は3年後です。これにシスプラチンを使うすい臓がんが続き、その後は米国で臨床試験が行われている肺がんや膀胱がんになると思います。エビルビシンを使う固形がんは軟部肉腫が対象です。患者数が少なく他にいい治療法がないので、早めに承認される可能性があります。

これらの臨床試験は製薬会社が取り組んでいますが、私たちはその先のテーマにも取り組んでいます。1つはケミカルサージェリーという「切らない手術」です。開腹手術は入院期間が長くなったり、予後が悪かったりする問題点があるので、それを回避する方法です。薬剤を入れたナノマシンを全身に投与した後、外から光や超音波を当てて化学的に処置します。

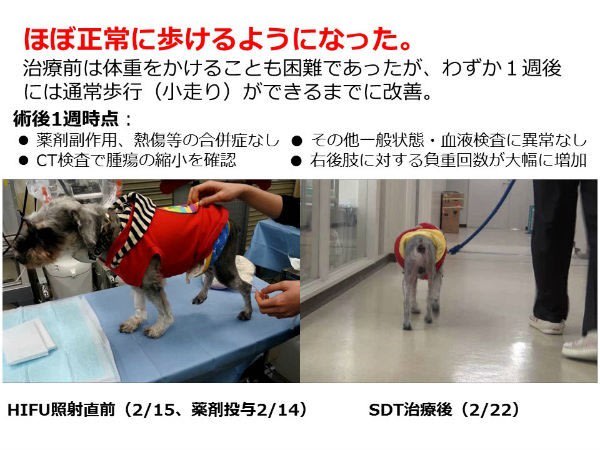

この方法で軟骨肉腫の犬に超音波を当てる治療をしたところ、歩けなかった犬が1週間後には走れるまでに回復しました(写真1)。

写真1 元気に歩けるようになったミニチュア・シュナウザー犬

国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)医療機器開発推進研究事業の支援を受け実施

資料提供:東京女子医大

4月からは東京医科大学が、すい臓がん患者を対象にした臨床試験を始めました。

またマンガン造影剤をナノマシンでがん組織に送り込めば、がん組織の広がりや悪性度をMRIで可視化することができます。将来的には、カプセル内視鏡(超小型撮像素子を内蔵したカプセル)を飲み、その光の刺激によってナノマシンが患部で創薬するところまで行きたいと思っています。

脳血管の高いバリアをどう突破し薬を入れるか

――2番目の「アルツハイマー病の克服」について、説明をお願いします。

片岡 アルツハイマー病に限らず脳の病気で最も問題になるのは、脳の中には薬が入らないということです。これは血液脳関門といい、大切な脳を守るために脳の血管はバリアが非常に高いためです。従って、これを何とか通過させるためには、特別なカギを使って扉を開けなくてはいけません。

アルツハイマー病は、アミロイドベータというたんぱく質がたまるために正常な神経細胞が壊れ、脳萎縮が起きることが原因と言われます。そこでポリオ(小児まひ)ウイルスがこの関門をくぐって脳に侵入するメカニズムに着目し、原因物質を作る元の酵素を抑える薬をナノマシンで脳の中に送り込む技術をすでに確立しました。第1段階としては、アルツハイマーの進行を抑えることが目標です。

将来はメッセンジャーRNAを使う再生医療に期待

――3番目の「年齢を問わずスポーツが楽しめる」はいかがですか。

片岡 例えば高齢者に多い変形性膝関節症は、軟骨がすり減ったりして発症します。再生させるには、移植する軟骨細胞を培養する必要があり、高額のお金がかかります。それでは「いつでも、どこでも、だれでも最先端医療を適正な価格で利用できる」という、私たちが求める経済合理性には合いません。

私たちが開発しているのは、メッセンジャーRNA(mRNA)という細胞内でタンパク質を作る物質をナノマシンで包み、注射で膝関節に入れる方法です。mRNAは細胞内で遺伝情報をもとに必要なタンパク質を作り、軟骨細胞を刺激して再生を促します。

mRNAはそのまま体内に入れると、すぐ壊される上に免疫反応が起きて危険ですが、ナノマシンは細胞内で酸性のpHを検出して初めてmRNAを放出するので安全です。mRNAが染色体に入って異常を起こすことはありません。すでに動物実験では成功していますが、この方法は軟骨細胞が残っているうちに処置することが必要です。

このmRNAを使う方法は、将来的にはアルツハイマー病の治療や、脳梗塞で壊れた細胞の再生にも使える可能性があります。

このように説明すると、自然界と全く違うことをやっているように思われそうですが、そうではありません。最近の研究で細胞自身がナノマシンのような存在を作っていることが明らかになってきました。いま爆発的に研究されている「エクソソーム」がそれで、サイズもナノマシンと同じぐらいです。内部にさまざまな分子やRNAを包み込み、体内を巡って細胞間の情報伝達ツールとして働いているのです。

1つのチップで高精度な予防診断技術を実現

――4番目の「社会が医療コストの負担から解放される」について、解説していただけますか。

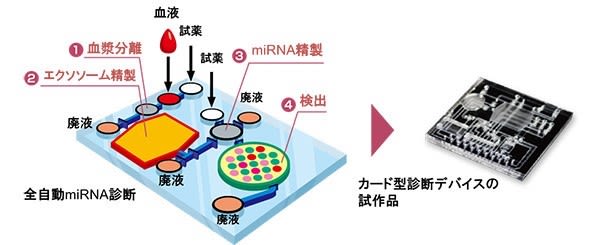

片岡 私は「エコ・メディスン」という言葉を使っていますが、これには高精度で簡単な予防診断技術を確立することが大切です。東京大学大学院の一木隆範教授が、1つのチップの中に血液を入れて診断する技術を開発しています(図3参照)。身体の中を巡っているエクソソームを捕まえ、中にあるマイクロRNA(miRNA)という少ない塩基で構成されたRNAを精製・解析し、がんなどの病気を診断するのです。将来的には超小型化して皮下などに埋め込み、情報を電子的に取り出すようにすれば、「採血不要の在宅がん診断システム」になります。

早い段階で正確に病気を知れば、予防治療や先制医療が可能になります。5番目にあるような「入院不要、日帰り治療」も実現でき、薬剤使用が大幅に減るなど医療費削減に貢献できます。

図3 採血不要の在宅がん診断システムの開発

資料提供:ナノ医療イノベーションセンター

羽田空港に近くオープンイノベーションに好都合な立地

――6番目ですが、医薬品や医療機器の開発の主導権が欧米企業に握られる中で、ナノマシンのような日本発イノベーションへの期待は非常に大きいものがあります。このプロジェクトのように、企業や大学が多数参加する新たな研究手法については、どのように評価されていますか。

片岡 とても重要な意味があります。広い領域にまたがる研究テーマでイノベーションを起こすには、大学や企業が一丸となって取り組まないといけません。これが世界の潮流です。基礎研究と応用研究を分けるような19世紀型の縦割り手法には限界があります。シリコンバレーが革新的なテクノロジーを出し続けているのは、大学も企業もベンチャーも一丸となってやっているからです。その際、情報交換だけならインターネットでもできますが、やはりフェース・ツー・フェースで組織や専門を超えて議論することが大事です。

幸いここは、多摩川を挟んだ対岸に羽田空港があるという好立地です。2020年までにはiCONMの目の前に空港と直接結ぶ橋もかかるので、国際的なつながりを持つ上でさらに便利になります。ちなみにiCONMの外国人比率は22%、女性比率は30%です。専門分野も工学系33%、医歯薬学系18%、生物系14%など多様な人材を集めています。オープンイノベーションではさまざまな分野の知識の集積が力を発揮します。

対岸は羽田空港、という好立地

大切なのは「越境する好奇心」

――先生ご自身も大学で応用化学を学んだ後、バイオマテリアルの分野に進まれ、いま医工融合やナノ生理学という新分野に挑戦しておられます。

片岡 私は「越境する好奇心」と言っています。学問に境界はありません。中世ヨーロッパの大学は、医学、薬学、法学、神学などの専門性に立脚した実学を教える所でした。それに対し古代ギリシャのアカデミアは、専門性にとらわれず自由闊達に議論して問題を解決しようという発想でした。東ローマ帝国が滅びたとき、知識人たちは西欧に流れました。西欧の人々は初めてアカデミアの思想に触れ、実学だけでなくフィロソフィーをやらなくてはいけないことを知ったのです。フィロソファーという言葉は哲学者と訳されますが、本来は「知を愛する人」の意味です。

ある分野の人が異分野の世界に行くと、「自分ならこうすればできるのに」と思う半面、「自分はなんて井の中の蛙(かわず)だったのだろう」と気が付くことがあります。このように専門性の殻にこもらず、自分の能力を客観的かつ高い視点から俯瞰することによって、新しい発見ができるのだと思います。

TEXT:木代泰之