【椎谷陣屋】しいやじんや

【別名】ー

【構造】陣屋

【築城者】堀直央

【築城年代】1715年(正徳5年)

【指定史跡】県指定史跡

【場所】新潟県柏崎市椎谷2074

地図

地図

椎谷陣屋は江戸時代に椎谷藩が設けた陣屋で、藩祖の堀直之は江戸町奉公や神社奉公などの重要な役職に就いた

歴代の藩主も若年寄や大番頭、秦者番などの要職を務めています。

当初は、超願寺を仮陣屋としていましたが、椎谷に陣屋を設け五代直孝の時代に現在の地に移りました。

陣屋は慶応4年5月に戊辰戦争で水戸藩の浪士によって焼失、残念ながら当時の建物は残されていません。

北国街道

国道352号線(北国街道)沿いにある椎谷陣屋跡入口です。

江戸時代に天領の出雲崎から信州を経て江戸へ佐渡の金銀を運んだ重要な道でした。

大手門跡

東屋のある辺りにかつて大手門がありました。

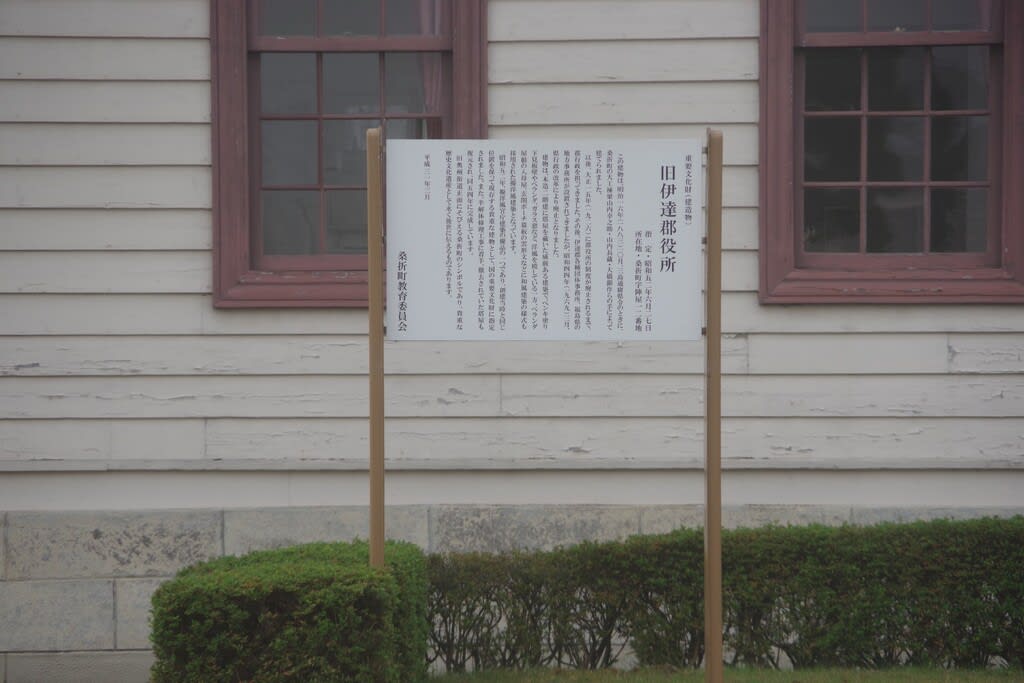

案内看板

車道から入ってすぐに案内看板が設置されています。

東屋

この東屋のある場所に大手門がありました。

東屋の中には椎谷陣屋や馬市などの説明などが掲げられています。

まずはここでパンフレットを入手して散策へと出かけましょう。

陣屋入口

こちらの階段を登って陣屋へと入ります。

この草の生え具合、あまり歩いた感じがしない。

虎口

登りきったところに表門があったようです。

表門跡

土塁の上に看板があります。

砲術稽古場

表門から入ってすぐに砲術稽古場跡があります。

看板の周囲までは草刈りがされていますが、砲術稽古場は見渡す限り藪です。

馬場跡

ここも看板は確認できますが奥の方は藪になっています。

案内看板

立派な看板があります。

寄贈者を見ると、椎谷堀家22代目の方です。

しっかり陣屋の遺構を守られていらっしゃるんですね。

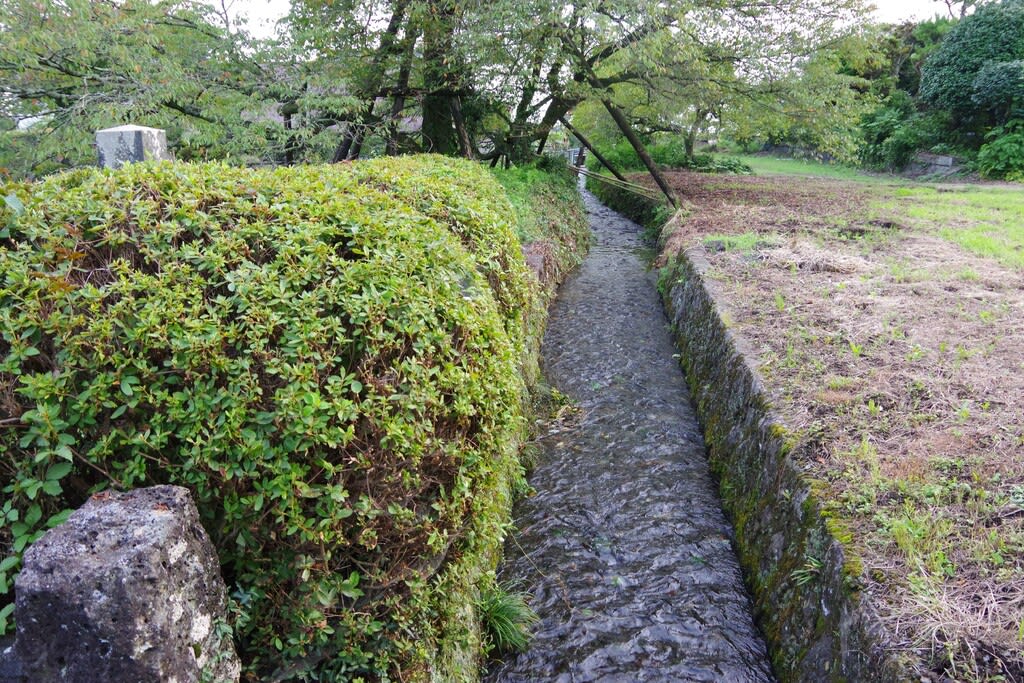

縄張図

これを見ると周囲に土塁が残っていると想像出来ます。

その部分は草に覆われて、近くで確認することは出来ませんでした。

藩邸跡

先ほどの看板の図と神社の位置が違っているようですが

この神社の右側にある石碑のあたりが藩邸だったようです。

石碑

椎谷陣屋の歴史を物語る石碑がある、この付近に藩邸があったようです。

虎口

搦手側の虎口です。

虎口から出たところに武器蔵跡や長屋跡があるのですが

現在民家が立ち並んでいるので撮影は遠慮致しました。

役所跡

武器蔵から階段状になって郭があります。

役所跡には民家が建っていません。

長屋跡

海とは反対側に下りきった平地が長屋のあった場所です。

長屋は藩士の居住区で、海側を除く三方に陣屋を取り巻くように上級藩士のが置かれていました。

武家屋敷跡

道路の左手の低い方が武家屋敷跡になります。

この道を進むと廻り込んで大手に出ます。

大手から入ったので、戻って搦手から出ようと思います。

ここをまっすぐ登って行くと裏門(搦手)へ出ます。

裏門跡

内側から見た裏門跡です。

海が見える見晴らしの良い場所です。

つまり、下から登って来る人が良く見える場所でもあります。

外から見た裏門跡です。

左手に見える民家のある場所が武器蔵跡とされる場所です。

ここで敵が見えたら、すぐに武装出来そうですね。

搦手口

下ってみると、国道(北国街道)へ出て来ました。

椎谷の馬市跡

搦手入口には「史跡 日本三大馬市椎谷の馬市蹟」の碑があります。

初代藩主が良馬育成と馬匹改良を奨励し、農民に種馬を貸し与え駿馬を買い取っていました。

その後、一般にも馬の売買が許されると椎谷の馬市が開かれるようになりました。

安芸の広島、奥州の白河、そしてここ椎谷の馬市が「日本三大馬市」と言われています。

馬市居小屋

道路の両側の民家や海岸の砂浜などに馬を繋ぐための柵や小屋が設置され、

北は青森、南は愛知から馬の売り手と買い手が多い時は1万人も集まったと言います。

遠景

少し離れたところから見ると、丘陵地に造られた椎谷陣屋の姿がよく分かります。

椎谷は戦国時代に守護代長尾為景と関東管領上杉顕定が戦った地でもあり、

軍事拠点としては重要な場所でした。

今は穏やかで、平和ボケしている私には海がきれいだなあなんて呑気な考えしか

出来ませんでしたが、形が残っていることで改めて考えさせられることも多いです。

新潟は陣屋跡が数多く残っているので今後も足を運んでみたいと思っています。

令和3年7月18日訪問

今回の参考本

地図

地図

地図

地図

![[城ミニ] 続日本100名城 岩櫃城 ケース付き お城 模型 ジオラマ完成品 ミニサイズ](https://m.media-amazon.com/images/I/514yfTvIcGL._SL160_.jpg)

![2022猫城主さんじゅーろーカレンダー ([カレンダー])](https://m.media-amazon.com/images/I/51-ON+D-Y5L._SL160_.jpg)