【大坂城(豊臣期)】おおさかじょう

【別名】―

【構造】平城

【築城者】豊臣秀吉

【築城年代】1585年(天正13年)

【指定史跡】―

【場所】大阪市中央区大手前 地図

地図

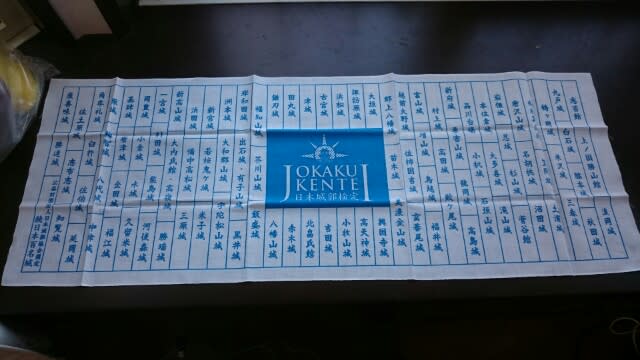

【城郭検定】出題あり

石山本願寺を退去させ、その跡地に築いた大坂城。

石山本願寺は堀と土塁で防備された城のような造りで、

普通の寺院とは違い武装された要塞のような寺院だったようです。

案内看板

大阪府立男女共同参画・青少年センター前にある案内看板。

北側外郭部の石垣

大阪府立男女共同参画・青少年センター横には埋め立てられていた石垣が出土した形でこの場所に移築復元されています。

三の丸石垣の一部をここに移築し、発見されたままの姿に復元しています。

大坂冬の陣での講和の条件として徳川家康によって破壊され地中に埋められてしまいました。

石山本願寺推定地

大坂城内にある石山本願寺があったと推定される場所です。

山科本願寺が焼き討ちされると本願寺教団の本拠地「石山本願寺」での権力闘争へと発展しました。

石山合戦で敗れた教団は石山本願寺を退去し、京都へと本拠地を移しました。

城のような防御を持つ寺院に発展した石山本願寺跡には秀吉によって大坂城が築かれました。

山里曲輪

秀頼・淀殿自刃の地

大坂夏の陣で徳川軍に追い詰められた豊臣秀頼と母の淀殿が山里曲輪にあった櫓にひそみ、自害したとされる場所です。

散歩に来られた人や通りすがる人もここで手を合わせて行きます。

私もここで合掌…。

なんともやりきれない思いが伝わります。

豊国神社

豊臣秀吉を祀る神社です。

出世開運の御利益があるということで本殿に金運とお城めぐりが沢山出来るようにお参りをして、

金運アップのひょうたん御守りを買って来ました!

豊臣秀吉像

豊国神社には秀吉像があります。

醍醐の桜

豊国神社内にある「醍醐の桜」。

このしだれ桜は京都・醍醐寺で秀吉が行なった「醍醐の花見」で咲いていた桜の木を、

先進の技術で住友林業がDNA継承を可能にさせて植樹した桜だそうです。

大坂城には3回目の登城となるのですが、今回はとにかく歩きました。

過去に訪れてない場所を中心に散策して歩きました。

やはり朝の城さんぽは気持ちが良いものですね。

ゆっくりいろいろな場所が見られたのでとても充実した時間を過ごせました。

平成29年6月24日登城

【別名】―

【構造】平城

【築城者】豊臣秀吉

【築城年代】1585年(天正13年)

【指定史跡】―

【場所】大阪市中央区大手前

地図

地図【城郭検定】出題あり

石山本願寺を退去させ、その跡地に築いた大坂城。

石山本願寺は堀と土塁で防備された城のような造りで、

普通の寺院とは違い武装された要塞のような寺院だったようです。

案内看板

大阪府立男女共同参画・青少年センター前にある案内看板。

北側外郭部の石垣

大阪府立男女共同参画・青少年センター横には埋め立てられていた石垣が出土した形でこの場所に移築復元されています。

三の丸石垣の一部をここに移築し、発見されたままの姿に復元しています。

大坂冬の陣での講和の条件として徳川家康によって破壊され地中に埋められてしまいました。

石山本願寺推定地

大坂城内にある石山本願寺があったと推定される場所です。

山科本願寺が焼き討ちされると本願寺教団の本拠地「石山本願寺」での権力闘争へと発展しました。

石山合戦で敗れた教団は石山本願寺を退去し、京都へと本拠地を移しました。

城のような防御を持つ寺院に発展した石山本願寺跡には秀吉によって大坂城が築かれました。

山里曲輪

秀頼・淀殿自刃の地

大坂夏の陣で徳川軍に追い詰められた豊臣秀頼と母の淀殿が山里曲輪にあった櫓にひそみ、自害したとされる場所です。

散歩に来られた人や通りすがる人もここで手を合わせて行きます。

私もここで合掌…。

なんともやりきれない思いが伝わります。

豊国神社

豊臣秀吉を祀る神社です。

出世開運の御利益があるということで本殿に金運とお城めぐりが沢山出来るようにお参りをして、

金運アップのひょうたん御守りを買って来ました!

豊臣秀吉像

豊国神社には秀吉像があります。

醍醐の桜

豊国神社内にある「醍醐の桜」。

このしだれ桜は京都・醍醐寺で秀吉が行なった「醍醐の花見」で咲いていた桜の木を、

先進の技術で住友林業がDNA継承を可能にさせて植樹した桜だそうです。

大坂城には3回目の登城となるのですが、今回はとにかく歩きました。

過去に訪れてない場所を中心に散策して歩きました。

やはり朝の城さんぽは気持ちが良いものですね。

ゆっくりいろいろな場所が見られたのでとても充実した時間を過ごせました。

平成29年6月24日登城

| 知識ゼロからの日本の城入門 |

| 小和田 哲男 | |

| 幻冬舎 |

中世館跡としては最古の石垣

中世館跡としては最古の石垣