【騎西城】きさいじょう

【別名】 私市城・根古屋城

【構造】平城

【築城者】小田助三郎

【築城年代】1455年(康正元年)

【指定史跡】―

【場所】加須市根古屋633-2 地図

地図

1455年、上杉氏が守る城を古河公方足利成氏が攻略した。

その後1590年、小田助三郎が守る城を上杉謙信が攻め落とした。

加須市観光案内看板

加須市騎西生涯学習センターにある観光案内看板

この道向かいに騎西城の本丸跡があります。

そして、この敷地内に騎西城模擬天守が建てられています。

騎西城模擬天守

天守閣を持つ三層の建物になっていますが、史実では平屋の城だったそうです。

この日は閉館されていて天守閣の入城はできませんでした。

藤まつり(4月下旬~5月上旬)及び文化祭(11月上旬今年は11月5日~7日)の期間に

特別に一般解放するようなので、この機会に発掘調査の出土品や民俗資料などの展示品を見学することが

できます。

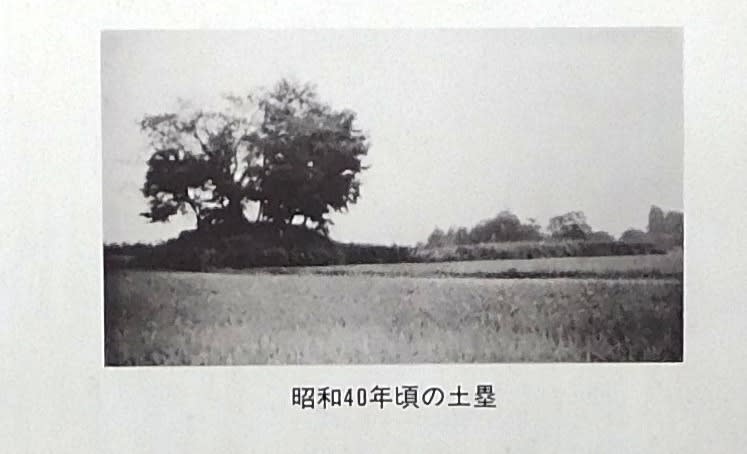

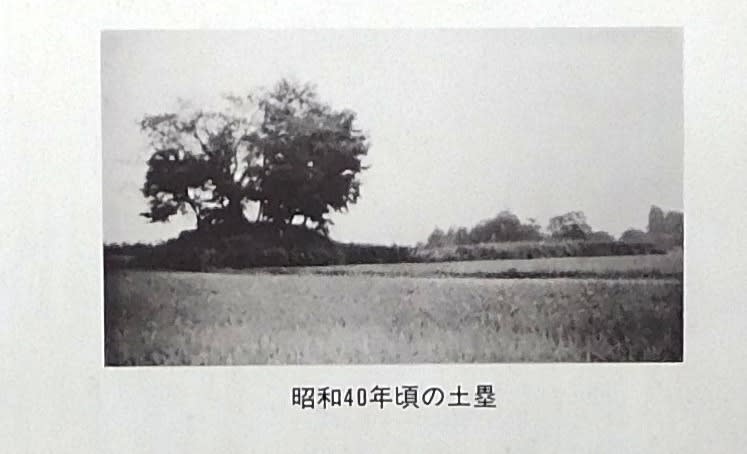

土塁跡

昭和40年頃との比較

土塁の周囲は田んぼで、現在は土塁を残して住宅地になっています。

土塁跡にある看板

本丸跡の民家との間に看板があります。

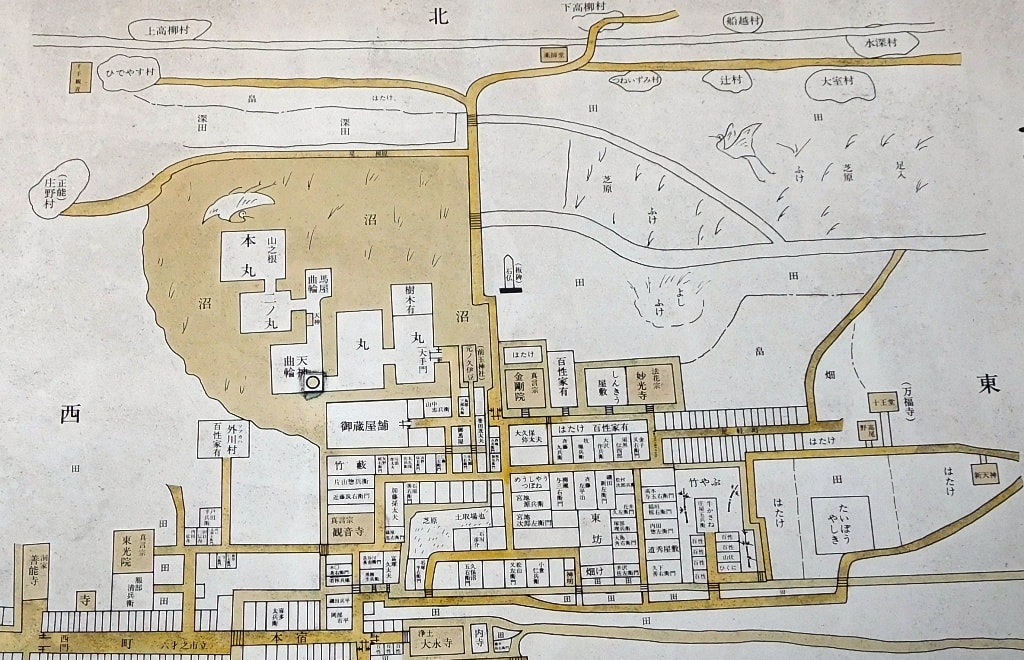

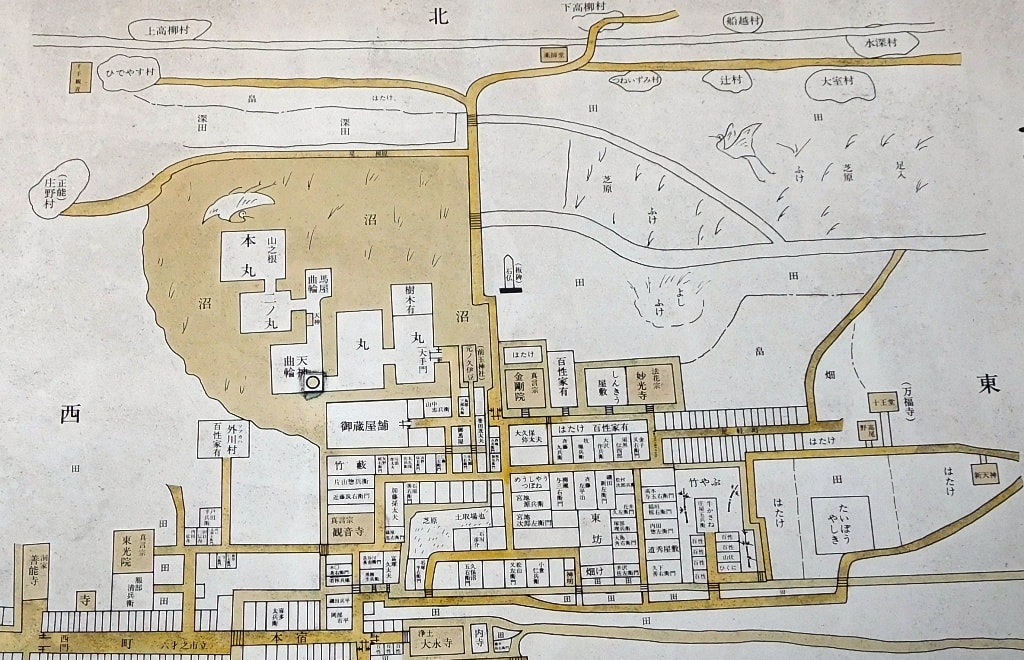

武州騎西之絵図

この絵図を見ると、本丸は沼で囲まれていたことがわかります。

城の南側は武家屋敷が並び、妙光寺から東側には足軽町が並んでいます。

城下の様子がよくわかる絵図です。

騎西城復元図

絵図を見ながら周囲を散策してみると要所に標柱があり、裏書きで説明が記されています。

標柱のある場所を探してみました。

天神曲輪跡

生涯学習センター植え込み内にある「天神曲輪」の標柱

二の丸跡

生涯学習センター北側角地にある「二の丸跡」の標柱

御蔵屋敷跡

米などの穀類を貯えた蔵屋敷があった場所と思われる。

障子堀跡

ここでは障子堀が発見されている。

城の周囲には二重の障子堀が巡らされていたようだ。

的場

城兵が弓矢や火縄銃の鍛錬した場所と思われる。

大手門跡

大手門(正門)があった場所で、門は冠木門があったと思われる。

前玉神社

大手門付近にある前玉神社は前玉姫命を主祭神とし、幸いをもたらす神として崇拝されています。

元々は玉敷神社があった場所ですが、騎西城内でたびたび出火するため類焼を恐れて移転したらしい。

境内には疱瘡(天然痘)にかかった時にお参りすると治るといわれる疱瘡社がある。

天守こそは完全模擬天守ですが、かつての騎西城の遺構が残っている場所を探し歩くと

歴史が見えてくるところがおもしろいのかなと思います。

平成28年10月23日 登城

【別名】 私市城・根古屋城

【構造】平城

【築城者】小田助三郎

【築城年代】1455年(康正元年)

【指定史跡】―

【場所】加須市根古屋633-2

地図

地図1455年、上杉氏が守る城を古河公方足利成氏が攻略した。

その後1590年、小田助三郎が守る城を上杉謙信が攻め落とした。

加須市観光案内看板

加須市騎西生涯学習センターにある観光案内看板

この道向かいに騎西城の本丸跡があります。

そして、この敷地内に騎西城模擬天守が建てられています。

騎西城模擬天守

天守閣を持つ三層の建物になっていますが、史実では平屋の城だったそうです。

この日は閉館されていて天守閣の入城はできませんでした。

藤まつり(4月下旬~5月上旬)及び文化祭(11月上旬今年は11月5日~7日)の期間に

特別に一般解放するようなので、この機会に発掘調査の出土品や民俗資料などの展示品を見学することが

できます。

土塁跡

昭和40年頃との比較

土塁の周囲は田んぼで、現在は土塁を残して住宅地になっています。

土塁跡にある看板

本丸跡の民家との間に看板があります。

武州騎西之絵図

この絵図を見ると、本丸は沼で囲まれていたことがわかります。

城の南側は武家屋敷が並び、妙光寺から東側には足軽町が並んでいます。

城下の様子がよくわかる絵図です。

騎西城復元図

絵図を見ながら周囲を散策してみると要所に標柱があり、裏書きで説明が記されています。

標柱のある場所を探してみました。

天神曲輪跡

生涯学習センター植え込み内にある「天神曲輪」の標柱

二の丸跡

生涯学習センター北側角地にある「二の丸跡」の標柱

御蔵屋敷跡

米などの穀類を貯えた蔵屋敷があった場所と思われる。

障子堀跡

ここでは障子堀が発見されている。

城の周囲には二重の障子堀が巡らされていたようだ。

的場

城兵が弓矢や火縄銃の鍛錬した場所と思われる。

大手門跡

大手門(正門)があった場所で、門は冠木門があったと思われる。

前玉神社

大手門付近にある前玉神社は前玉姫命を主祭神とし、幸いをもたらす神として崇拝されています。

元々は玉敷神社があった場所ですが、騎西城内でたびたび出火するため類焼を恐れて移転したらしい。

境内には疱瘡(天然痘)にかかった時にお参りすると治るといわれる疱瘡社がある。

天守こそは完全模擬天守ですが、かつての騎西城の遺構が残っている場所を探し歩くと

歴史が見えてくるところがおもしろいのかなと思います。

平成28年10月23日 登城

| 城 2018年 カレンダー 壁掛け C-2 (使用サイズ 594×420mm) |

| クリエーター情報なし | |

| 写真工房 |