【丸子城】まるこじょう

【別名】飯盛城・依田城

【構造】山城

【築城者】不明

【築城年代】不明

【指定史跡】―

【場所】長野県上田市腰越 地図

地図

1585年(天正13年)、丸子城主丸子三右衛門は真田昌幸の軍に属し

第一次神川合戦において徳川家康の軍と戦った「丸子表の戦い」の舞台となりました。

現在は公園として整備されていて、二の郭には櫓が復元されています。

丸子公園入口

この道路の向いにある公園の駐車場を利用して、遊具で遊ぶ子供たちを横目に公園から登城します。

ちなみに、グーグルマップで丸子城跡をセットすると真下の道路で終了してしまうので「丸子公園」を

入力して丸子公園から登城するのが良いです。

案内看板

ここで位置関係を確認します。

城址への直接の登城口は道金坂登口・辰ノ口登口・腰越登口があります。

自由広場

ルートは何本かあるようですが、今回は目の前の山道を登ります。

細くて落ち葉がいっぱいの滑りやすい道です。

お気をつけあれ。

芝生広場側から登る道に合流します。

案内看板に従って更に登って行きます。

あずまやが見えて来ました。

あずまや

点々とあずまやがあります。

まだまだ登ります。

日影の道は霜が降りたまま融けることなく下から冷たい風が吹いて来ます。

顔や手が冷たくなってきました。

南側の日当たりの良い道は少し暖かい気がします。

櫓が見えて来ました!

櫓と案内看板

二の丸に聳える黒い櫓。

青空に映えます。

ここで、若い女性二人が映え~な感じで撮影してました。

歴女?と思い挨拶してみたものの返事はなく、主郭へ行くことなく帰って行きました。

良いロケーションではあるので、歴史には興味の無いただただ撮影に来た人だったのでしょう。

櫓内部

完全木造です。

櫓からの眺望

眼下は丸子の町、奥の方は上田の町が望めます。

砥石城からの眺めにも似てると思いませんか?

二の郭

櫓から見下した二の郭です。

全体的にこじんまりしていますが眺望は抜群の場所なので物見櫓を造るには最適な場所だったのでしょう。

ここから本郭の下までゴツゴツとした横道が続きます。

ここで転ぶと超痛いと思われますので凸凹に引っかからないように注意して歩きましょう。

ゴツゴツした道を抜けると、また普通の山道になります。

すると、正面に主郭がある山が迫って来ます。

主郭のある山は少し傾斜がきつくなります。

堀切の案内看板

堀切を渡るために橋が架かっています。

橋の上からは竪堀が見えます。

堀切

風化とともに浅くなってしまっていますが目視では、

はっきりと竪堀が下に延びているのが確認出来ます。

ここを登り上げると…あとひといきで主郭です。

主郭虎口

見えました!主郭です

縄張図を見ると、この大きな石の先にも延びる尾根道があるはずなのですが危険なのか

行くことは出来そうにありません。

どうなってるのか興味もありますが、踏み外して落ちたら…怖そう。

矢竹

戦いのためには数多くの矢が必要だったため、戦国時代には

このように城内に節間の長い竹を植えて戦闘に備えていました。

今はだいぶ丈が短い竹が生えています。

井戸

この井戸は湧水ではなく、石と石の間に粘土を詰めて雨水を溜める溜井戸です。

落ち葉で判りにくいですが地面が少し窪んでいます。

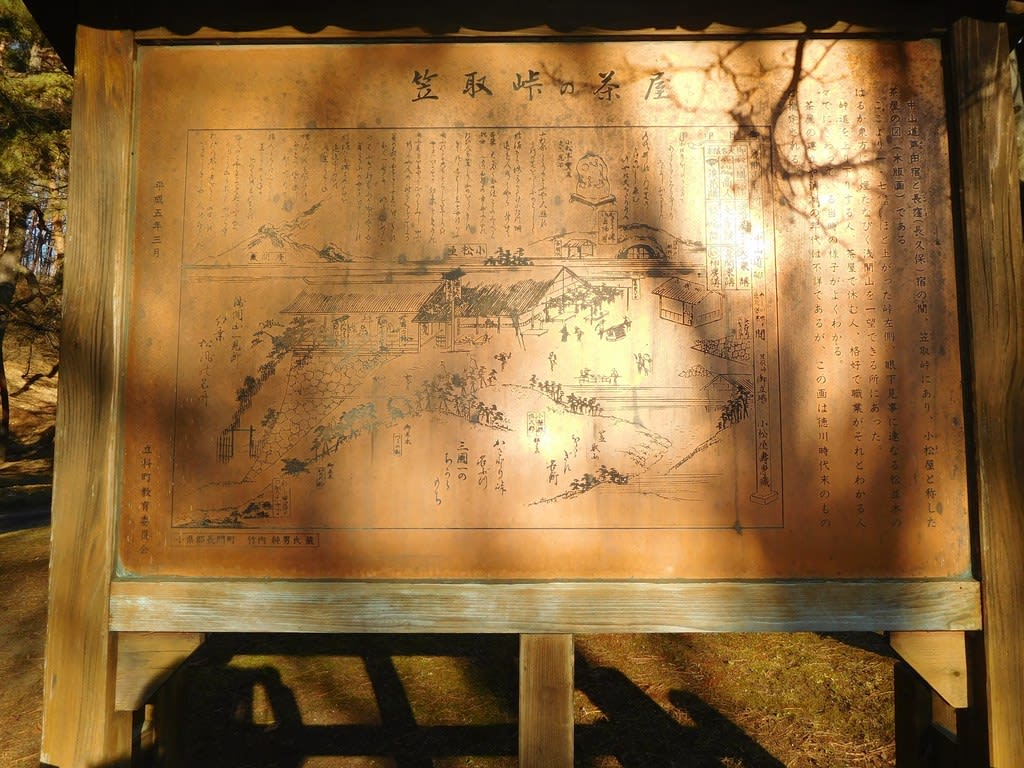

案内看板

丸子合戦(丸子表の戦い)の内容が記された看板です。

実戦に使われた城跡として伝えています。

丸子城跡本郭縄張図

主郭だけでもこれだけの規模の要塞であったことがわかります。

幾つもの段郭と、竪堀や堀切を匠に組み合わせて造られています。

丸子三左衛門城跡碑

これ、後ろ向きです^^;

登って来た方向向いてなかったんです。

もちろん廻り込んで確認はしたのですが、正面から写真を撮るのを忘れてしまいました。

良い天気、良い眺めなのでここでしばし休憩。

冷えた身体を日向ぼっこで温めました。

眺望

真ん中の小さな山を挟んで左の谷が長和町で右側が武石です。

ここに来る前に長和町の長窪城から来たので、ここから眺めていたら、

私がここに向って来るのが見えたんだろうなあ。

東の方を見ています。

帰りは目の前の谷を立科経由で佐久へと抜けて行こうと思います。

それにしても山々がきれいです。

主郭から見下すと下に段郭と案内看板が見えます。

後で行ってみることにしましょう。

南側の尾根にも郭や堀切が見られますが今回はそちらには降りずに

引き返すことにします。

主郭南側から引き返して来ました。

では、最後に段郭をみてから帰ろうと思います。

段郭

いわゆる腰郭や帯郭なのですが、そのような郭が段状になって形成されています。

段郭はまだまだ下に続きます。

そして腰越口まで道は続いていますが、ここで引き返して帰ることにします。

鳥居のあるところまで下って来ました。

あとは駐車場に戻るのみ。

2年前に152号線沿いのコンビニに寄った時、ふと山の上に櫓があるのが見えて

調べてみたら「丸子城」であることを知り、それ以来ずっと訪ねてみたかった城址です。

しかし、登るのに結構キツイとかガレ場で危険みたいなことを口コミで見たので

体力のある時に挑戦しようと思っていたら2年も経っていました。

確かに少々角度がキツイ所がありますが、公園化している場所なので思っていたより

ハードではありませんでした。

石がゴツゴツ露出した道も画像のような路面ですので、言葉よりこんなところですよと

画像で伝える方が判りやすいのかなと思いました。

案ずるより…な独り登城となりました。

平成30年12月15日登城

【別名】飯盛城・依田城

【構造】山城

【築城者】不明

【築城年代】不明

【指定史跡】―

【場所】長野県上田市腰越

地図

地図

1585年(天正13年)、丸子城主丸子三右衛門は真田昌幸の軍に属し

第一次神川合戦において徳川家康の軍と戦った「丸子表の戦い」の舞台となりました。

現在は公園として整備されていて、二の郭には櫓が復元されています。

丸子公園入口

この道路の向いにある公園の駐車場を利用して、遊具で遊ぶ子供たちを横目に公園から登城します。

ちなみに、グーグルマップで丸子城跡をセットすると真下の道路で終了してしまうので「丸子公園」を

入力して丸子公園から登城するのが良いです。

案内看板

ここで位置関係を確認します。

城址への直接の登城口は道金坂登口・辰ノ口登口・腰越登口があります。

自由広場

ルートは何本かあるようですが、今回は目の前の山道を登ります。

細くて落ち葉がいっぱいの滑りやすい道です。

お気をつけあれ。

芝生広場側から登る道に合流します。

案内看板に従って更に登って行きます。

あずまやが見えて来ました。

あずまや

点々とあずまやがあります。

まだまだ登ります。

日影の道は霜が降りたまま融けることなく下から冷たい風が吹いて来ます。

顔や手が冷たくなってきました。

南側の日当たりの良い道は少し暖かい気がします。

櫓が見えて来ました!

櫓と案内看板

二の丸に聳える黒い櫓。

青空に映えます。

ここで、若い女性二人が映え~な感じで撮影してました。

歴女?と思い挨拶してみたものの返事はなく、主郭へ行くことなく帰って行きました。

良いロケーションではあるので、歴史には興味の無いただただ撮影に来た人だったのでしょう。

櫓内部

完全木造です。

櫓からの眺望

眼下は丸子の町、奥の方は上田の町が望めます。

砥石城からの眺めにも似てると思いませんか?

二の郭

櫓から見下した二の郭です。

全体的にこじんまりしていますが眺望は抜群の場所なので物見櫓を造るには最適な場所だったのでしょう。

ここから本郭の下までゴツゴツとした横道が続きます。

ここで転ぶと超痛いと思われますので凸凹に引っかからないように注意して歩きましょう。

ゴツゴツした道を抜けると、また普通の山道になります。

すると、正面に主郭がある山が迫って来ます。

主郭のある山は少し傾斜がきつくなります。

堀切の案内看板

堀切を渡るために橋が架かっています。

橋の上からは竪堀が見えます。

堀切

風化とともに浅くなってしまっていますが目視では、

はっきりと竪堀が下に延びているのが確認出来ます。

ここを登り上げると…あとひといきで主郭です。

主郭虎口

見えました!主郭です

縄張図を見ると、この大きな石の先にも延びる尾根道があるはずなのですが危険なのか

行くことは出来そうにありません。

どうなってるのか興味もありますが、踏み外して落ちたら…怖そう。

矢竹

戦いのためには数多くの矢が必要だったため、戦国時代には

このように城内に節間の長い竹を植えて戦闘に備えていました。

今はだいぶ丈が短い竹が生えています。

井戸

この井戸は湧水ではなく、石と石の間に粘土を詰めて雨水を溜める溜井戸です。

落ち葉で判りにくいですが地面が少し窪んでいます。

案内看板

丸子合戦(丸子表の戦い)の内容が記された看板です。

実戦に使われた城跡として伝えています。

丸子城跡本郭縄張図

主郭だけでもこれだけの規模の要塞であったことがわかります。

幾つもの段郭と、竪堀や堀切を匠に組み合わせて造られています。

丸子三左衛門城跡碑

これ、後ろ向きです^^;

登って来た方向向いてなかったんです。

もちろん廻り込んで確認はしたのですが、正面から写真を撮るのを忘れてしまいました。

良い天気、良い眺めなのでここでしばし休憩。

冷えた身体を日向ぼっこで温めました。

眺望

真ん中の小さな山を挟んで左の谷が長和町で右側が武石です。

ここに来る前に長和町の長窪城から来たので、ここから眺めていたら、

私がここに向って来るのが見えたんだろうなあ。

東の方を見ています。

帰りは目の前の谷を立科経由で佐久へと抜けて行こうと思います。

それにしても山々がきれいです。

主郭から見下すと下に段郭と案内看板が見えます。

後で行ってみることにしましょう。

南側の尾根にも郭や堀切が見られますが今回はそちらには降りずに

引き返すことにします。

主郭南側から引き返して来ました。

では、最後に段郭をみてから帰ろうと思います。

段郭

いわゆる腰郭や帯郭なのですが、そのような郭が段状になって形成されています。

段郭はまだまだ下に続きます。

そして腰越口まで道は続いていますが、ここで引き返して帰ることにします。

鳥居のあるところまで下って来ました。

あとは駐車場に戻るのみ。

2年前に152号線沿いのコンビニに寄った時、ふと山の上に櫓があるのが見えて

調べてみたら「丸子城」であることを知り、それ以来ずっと訪ねてみたかった城址です。

しかし、登るのに結構キツイとかガレ場で危険みたいなことを口コミで見たので

体力のある時に挑戦しようと思っていたら2年も経っていました。

確かに少々角度がキツイ所がありますが、公園化している場所なので思っていたより

ハードではありませんでした。

石がゴツゴツ露出した道も画像のような路面ですので、言葉よりこんなところですよと

画像で伝える方が判りやすいのかなと思いました。

案ずるより…な独り登城となりました。

平成30年12月15日登城

| [新装版]戦国武田の城 |

| 中田 正光 | |

| 洋泉社 |

車窓から見えるのではないでしょうか。

車窓から見えるのではないでしょうか。

な場所だなあと気に入りました。

な場所だなあと気に入りました。

ならぬ城ランニング

ならぬ城ランニング になってしまいました^^;

になってしまいました^^;