【 高田城 】たかだじょう

【 別名 】高陽城・螺城・鮫ヶ城・関城

【 構造 】平城

【 築城者 】松平忠輝

【 築城年代 】1614年(慶長19年)

【 指定史跡 】県指定史跡

【 場所 】上越市本城町 地図

地図

【 スタンプ設置場所 】高田公園内「小林古径邸受付管理棟」

【 御城印 】上越市立歴史博物館受付

【 城郭検定 】出題あり

1614年(慶長19年)に築城され、1870年(明治3年)に火災のため焼失しました。

上越市発足20周年記念事業として、平成5年に三重櫓が建設されました。

大坂冬の陣の直前で工事を急ぎ、わずか約4か月で竣工させたことや、石材が付近になく集める余裕がなかったことで

石垣の無い城であるのが高田城の特徴です。

徳川家康の六男松平忠輝の正室は伊達政宗の娘の五郎八姫です。

舅である伊達政宗が天下普請により高田城築城では総裁に就任しました。

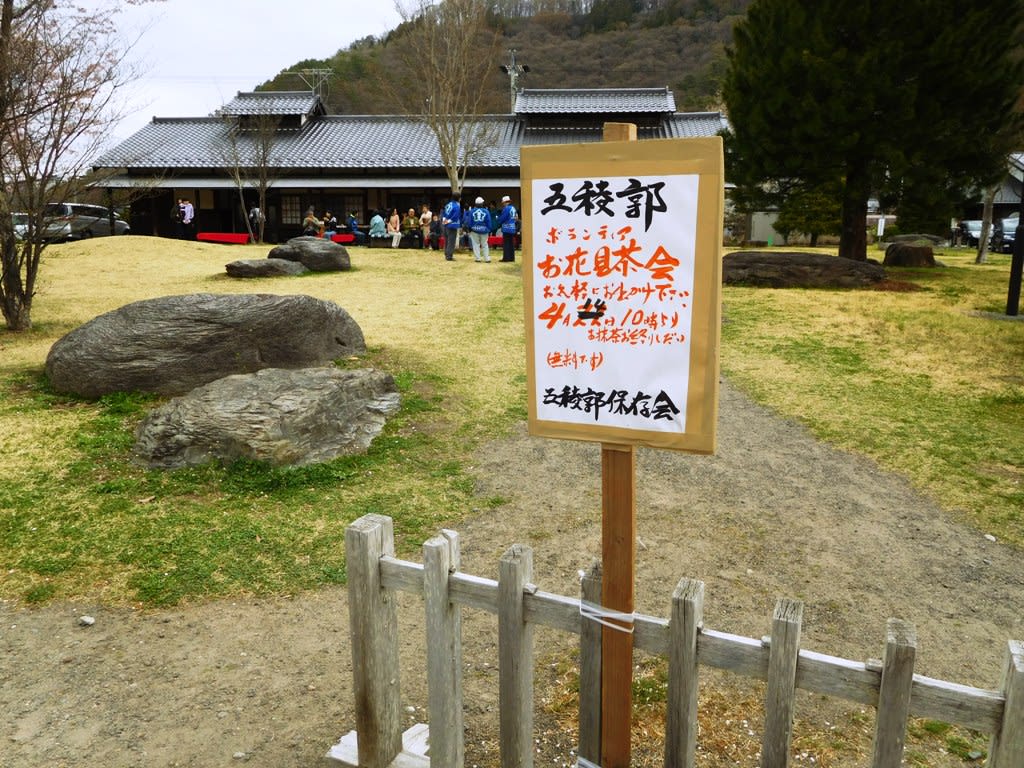

案内看板

徳川家康の6男松平忠輝が越後の福島城に入り、その後高田城を築き福島城は廃城となります。

徳川家の葵御紋が入っている看板です。

高田城三重櫓管理棟

三重櫓の前には管理棟があります。

休憩をしたり、トイレもこちらにあります。

こちらの受付窓口で声を掛けると続・百名城のスタンプが借りられます。

スタンプは目につく場所には出ていないので必ず受付で声を掛けて下さい。

そして、三重櫓の入場券をここで買ってパンフレットもいらい、三重櫓へ。

土塁

石垣の代わりに高い土塁が造られています。

三重櫓

稲葉正通時代の「高田城図間尺」にある数値とほぼ同様で、

外観は松平光長時代の「本丸御殿絵図」を参考にして建てられました。

外観は御殿風造りを基調とし、屋根は1層と3層が入母屋造りで、2層が寄棟形式で、

1層と3層に切妻屋根の出張りが付いています。

入口

いざ、入場です!

この日は高田城百万人観桜会で自衛隊のパレードが行われるということで外の方が賑やかで

三重櫓の方はとても空いていました。

おかげで高田城百万人観桜会の最中ながらゆっくり観て周れました。

下駄箱

靴を脱いで入城です。

展示室

展示室内での写真撮影はOKということです。

1、2階はこのように展示品が飾られています。

展望室

3階からは眺めを楽しみます。

上棟札

天井を見上げて探す上棟札。

ありました、平成4年9月と書いてあります。

翌年の平成5年に完成しています。

眺望

塀

三重櫓の東側に付随して50mの塀も同時に再建されました。

本丸土塁

7年前には登ることが出来た土塁も、今はロープが張られここは立ち入り禁止になっています。

※この写真は7年前の写真です。

堀と噴水

公園と化した城址にある水堀には噴水が見られます。

西堀橋

西堀に架けられた赤い橋は「西堀橋」です。

戊辰戦争で困窮した藩の財政を立て直すためにレンコンを育て始めたのがはじまりで、

外堀にはハスが沢山植えられています。

ハスの花が咲く頃には東洋一と賞される美しい眺めだそうです。

二の丸土塁

明治なって高田城が廃城になると、陸軍第十三師団が入城し少しでも用地を広く使おうと土塁を壊し

堀は埋め立てられてしまいました。

現在、本丸以外の土塁はこれだけしか残っていません。

三重櫓の撮影ポイントとしてこちら側もお勧めです。

私の撮った写真は、水堀は奇麗ですが三重櫓が木に隠れてチラ見状態です(>_<)

もう少し右側から撮ると木にかからずに撮れますよ。

南堀

広い外堀です。

外堀は広い所で幅100メートル程にも及ぶそうです。

遠くの山の残雪がまた、良い仕事しています。

きれいな景色ですよね。

極楽橋

2002年に高田公園開園50周年記念として復元されました。

小林古径邸

小林古径記念美術館、東京都大田区南馬込にあった古民家「小林古径邸」も合わせて見学して来ました。

小林古径邸は、現存する吉田五十八の数寄屋建築の初期作品として日本建築史の上でも重要な建築物であり、

当時の文化人が好んだ数寄屋住宅例だそうです。

小林古径記念美術館では子供たちに絵を描く体験で楽しんで来ました。

二本公孫樹

このイチョウの木は「村上のイチョウ」といって高田藩当時の村上持監家の門前にあったといいます。

以前からもう一度行きたいと思っていたので、続・百名城になったことでまた訪れる機会が出来て念願叶ったりです。

しかし、この日はとても暑く、それでも何の予防もせず散策して歩いていたらかなり体温があがってしまっていたようです。

それ以上に、やはり7年ぶりだったので前回見ていなかった場所など散策したくて夢中でした。

攻城団の缶バッチをいっぱい付けていたので、缶バッチの収集をしているのかと思われ、管理棟で

「缶バッチあるよ!」と声を掛けて頂いたのですが、結局見て来ること無く帰って来てしまった。ごめんなさい。

「せっかく声を掛けてくれたんだから買ってくれば良かったのに」と旦那に叱られてしまいました。

今度行った時には必ず買いますね。

平成23年6月5日登城

平成30年4月21日再登城

【 別名 】高陽城・螺城・鮫ヶ城・関城

【 構造 】平城

【 築城者 】松平忠輝

【 築城年代 】1614年(慶長19年)

【 指定史跡 】県指定史跡

【 場所 】上越市本城町

地図

地図【 スタンプ設置場所 】高田公園内「小林古径邸受付管理棟」

【 御城印 】上越市立歴史博物館受付

【 城郭検定 】出題あり

1614年(慶長19年)に築城され、1870年(明治3年)に火災のため焼失しました。

上越市発足20周年記念事業として、平成5年に三重櫓が建設されました。

大坂冬の陣の直前で工事を急ぎ、わずか約4か月で竣工させたことや、石材が付近になく集める余裕がなかったことで

石垣の無い城であるのが高田城の特徴です。

徳川家康の六男松平忠輝の正室は伊達政宗の娘の五郎八姫です。

舅である伊達政宗が天下普請により高田城築城では総裁に就任しました。

案内看板

徳川家康の6男松平忠輝が越後の福島城に入り、その後高田城を築き福島城は廃城となります。

徳川家の葵御紋が入っている看板です。

高田城三重櫓管理棟

三重櫓の前には管理棟があります。

休憩をしたり、トイレもこちらにあります。

こちらの受付窓口で声を掛けると続・百名城のスタンプが借りられます。

スタンプは目につく場所には出ていないので必ず受付で声を掛けて下さい。

そして、三重櫓の入場券をここで買ってパンフレットもいらい、三重櫓へ。

土塁

石垣の代わりに高い土塁が造られています。

三重櫓

稲葉正通時代の「高田城図間尺」にある数値とほぼ同様で、

外観は松平光長時代の「本丸御殿絵図」を参考にして建てられました。

外観は御殿風造りを基調とし、屋根は1層と3層が入母屋造りで、2層が寄棟形式で、

1層と3層に切妻屋根の出張りが付いています。

入口

いざ、入場です!

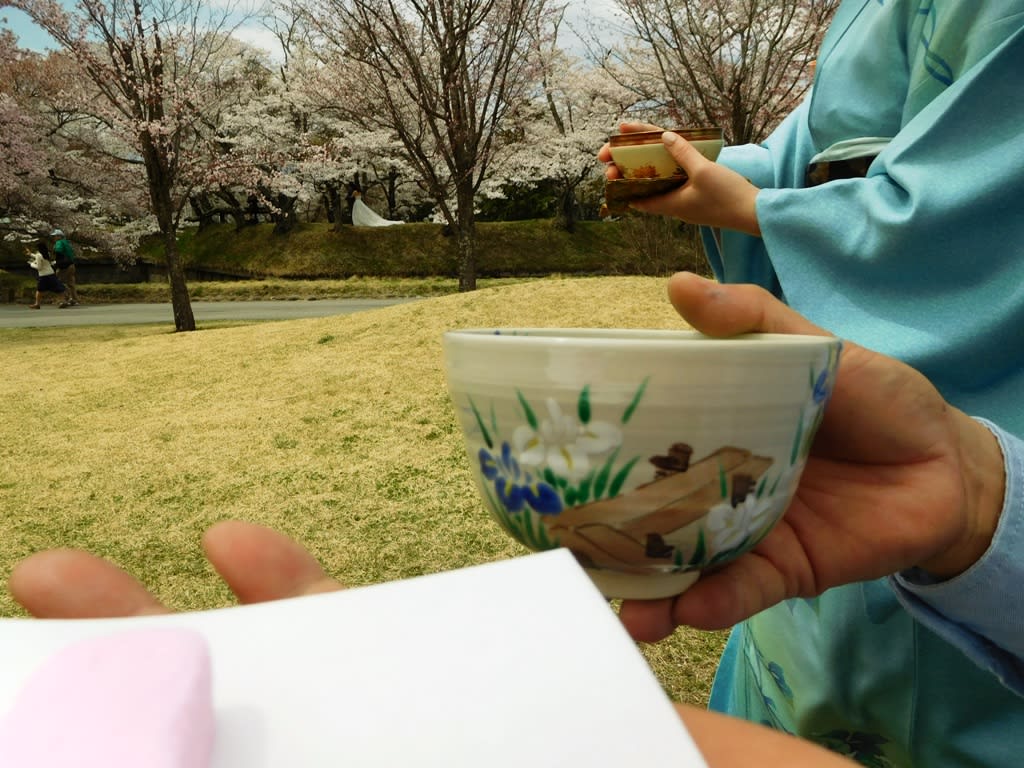

この日は高田城百万人観桜会で自衛隊のパレードが行われるということで外の方が賑やかで

三重櫓の方はとても空いていました。

おかげで高田城百万人観桜会の最中ながらゆっくり観て周れました。

下駄箱

靴を脱いで入城です。

展示室

展示室内での写真撮影はOKということです。

1、2階はこのように展示品が飾られています。

展望室

3階からは眺めを楽しみます。

上棟札

天井を見上げて探す上棟札。

ありました、平成4年9月と書いてあります。

翌年の平成5年に完成しています。

眺望

塀

三重櫓の東側に付随して50mの塀も同時に再建されました。

本丸土塁

7年前には登ることが出来た土塁も、今はロープが張られここは立ち入り禁止になっています。

※この写真は7年前の写真です。

堀と噴水

公園と化した城址にある水堀には噴水が見られます。

西堀橋

西堀に架けられた赤い橋は「西堀橋」です。

戊辰戦争で困窮した藩の財政を立て直すためにレンコンを育て始めたのがはじまりで、

外堀にはハスが沢山植えられています。

ハスの花が咲く頃には東洋一と賞される美しい眺めだそうです。

二の丸土塁

明治なって高田城が廃城になると、陸軍第十三師団が入城し少しでも用地を広く使おうと土塁を壊し

堀は埋め立てられてしまいました。

現在、本丸以外の土塁はこれだけしか残っていません。

三重櫓の撮影ポイントとしてこちら側もお勧めです。

私の撮った写真は、水堀は奇麗ですが三重櫓が木に隠れてチラ見状態です(>_<)

もう少し右側から撮ると木にかからずに撮れますよ。

南堀

広い外堀です。

外堀は広い所で幅100メートル程にも及ぶそうです。

遠くの山の残雪がまた、良い仕事しています。

きれいな景色ですよね。

極楽橋

2002年に高田公園開園50周年記念として復元されました。

小林古径邸

小林古径記念美術館、東京都大田区南馬込にあった古民家「小林古径邸」も合わせて見学して来ました。

小林古径邸は、現存する吉田五十八の数寄屋建築の初期作品として日本建築史の上でも重要な建築物であり、

当時の文化人が好んだ数寄屋住宅例だそうです。

小林古径記念美術館では子供たちに絵を描く体験で楽しんで来ました。

二本公孫樹

このイチョウの木は「村上のイチョウ」といって高田藩当時の村上持監家の門前にあったといいます。

以前からもう一度行きたいと思っていたので、続・百名城になったことでまた訪れる機会が出来て念願叶ったりです。

しかし、この日はとても暑く、それでも何の予防もせず散策して歩いていたらかなり体温があがってしまっていたようです。

それ以上に、やはり7年ぶりだったので前回見ていなかった場所など散策したくて夢中でした。

攻城団の缶バッチをいっぱい付けていたので、缶バッチの収集をしているのかと思われ、管理棟で

「缶バッチあるよ!」と声を掛けて頂いたのですが、結局見て来ること無く帰って来てしまった。ごめんなさい。

「せっかく声を掛けてくれたんだから買ってくれば良かったのに」と旦那に叱られてしまいました。

今度行った時には必ず買いますね。

平成23年6月5日登城

平成30年4月21日再登城

| 続日本100名城公式ガイドブック (歴史群像シリーズ特別編集) |

| 公益財団法人 日本城郭協会 | |

| 学研プラス |

降って来て、寒いし濡れるしでゆっくり散策出来ず。

降って来て、寒いし濡れるしでゆっくり散策出来ず。

です。

です。

の時間だったかな。

の時間だったかな。