【尾附城】おづくじょう

【別名】諏訪山

【構造】山城

【築城者】不明

【築城年代】不明

【指定史跡】ー

【場所】群馬県神流町尾附 地図

地図

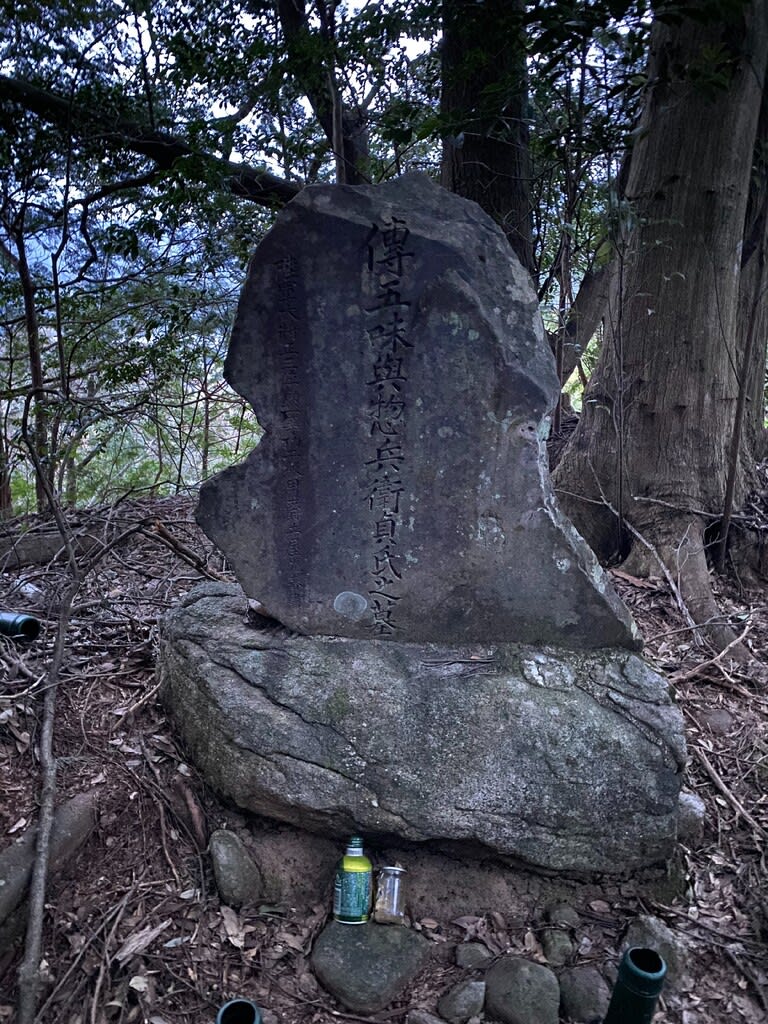

尾附城は、諏訪山の尾根上に東西の間を大堀切で区切られた

一城二郭とも言える並郭式の山城です。

城歴は不明で多くのことは語られていないが、

武田氏の支配下に入った土屋山城守高久の城であったと推定されます。

遠景

比高差はあまりないように思えるこの小高い山が諏訪山と呼ばれる山で、

ここに尾附城が築かれています。

駐車場

尾附生活改善センター横に駐車スペースがあります。

と、言っても勝手に停めるのも気が引けるのでご近所の方に断りを入れて駐車しました。

集落の方々も気さくな方ばかりで、話しかけるといろいろお話をして下さいました。

ドコモのアンテナ設備と民家の間にある小道を入ります。

ここは主郭に祭られている諏訪神社の参道でもあります。

毎年9月に主郭で御祭りをしていたそうですが、昨年はコロナ禍ということもあり

中止なったそうで、道も険しいものになってしまったので

気を付けてねとおっしゃられていたので、気を引き締めていざ登城です!

鳥居は無いですが、ここが入口と控えめな石灯篭がお出迎えです。

さて、登り始めてすぐに石段が見えたのですが…崩れかけているうえに角度は壁に近い。

上を見上げると、う~ん、

これを登るのかあ…。

途中でよろけたら下まで止まりそうにないないなあ。

右上を見上げると堀切も見えます。

呼んでるよなあ。

さて、がんばるか。

写真だとあまりきつそうに見えないですけど…

二の郭

腰郭のように細く巡る二の郭。

ちょっとでも平らな部分があるとホッとします。

少し東の方へ進んでみましたが、その先道が細く滑りやすくなっていたので

大堀切まで行かずに帰って来ました。

まだまだ石段は続きます。

ここで転んだら下まで止まりません。

ここで毎年お祭りが行われていたとは、この集落の人々はすごい脚力だなあ。

ほんとか???

と疑いたくなるくらい大変な石段です。

主郭

ようやく諏訪山頂上に到着です。

距離はとても短いのに、なんてハードな道のりなんだ。

なにはともあれ、無事到着できたので神様にご挨拶をせねば。

主郭虎口

ちなみに、ここを這うように登って来た虎口です。

ここから帰るのは…怖いので、もっと緩く降りられそうなところを探してみます。

主郭(東側)

そして尾根は東へと伸びて、大堀切の向こうには別郭が続きます。

足元には鹿の糞があちこちに落ちています。

地元の方がこの山には鹿が多く住んでいると伺いました。

今の尾附城の城主さまはどうやら鹿のようです🦌

ここから、三の郭、四の郭にある構造物が見えるのがとても気になります。

いつもなら、もちろん行っているところですが、しばし眺めて1段下まで進んでみる。

やっぱり滑ります。

大堀切

先ほど登ってくる途中の段郭を東方面へ廻り込むと、

この大堀切の中に出られ、その先の三の郭へと行けるのです。

再び主郭へ戻って、今度は西尾根を散策してみましょう。

西側にも尾根伝いに郭が続きます。

それにしても東西南北どこも傾斜がきつく、滑ります。

どこから下ろうか、ほんと迷います。

眺望

なんだかきれいな集落でしょ(^-^)

ちょっとお気に入りの一枚です。

二の郭を西側に回り込むと、少し開けた郭になっています。

西堀切

この堀切が先ほど下で見上げた時に見えた堀切です。

この先は堀切られ、更に細尾根が続いています。

二の郭

この先で参道の石段の中腹へと出ることになります。

下を見たら怖いですよ。

これを下るのかあ…。

なんとか無事に帰って来られました。

この後、登る前にお話しした方に無事行って帰って来れたことを報告して

お礼を述べて帰路へ。

実は一昨年、ネコステ山岳ラリー2019(自動車競技)のオフィシャルで訪れた際、ついでに入口の下見に来ていました。

そして、今回リベンジにやって来ました。

地元の方の話によると、結構尾附城を見に来られる人がいるとのことでマニアの間ではわりと知られた城址です。

幸い、藪にはなっていないのでなかなか見応えのある城なので、詳細不明ながら土の城を堪能できます。

どの方向から登っても、傾斜がキツく、滑りやすいので心して攻めるように!

(お祭りの時は子供もここを登るそうです。子供の方が身軽だから案外簡単に登っちゃうのかな😅)

令和3年4月10日登城

今回の参考本

【別名】諏訪山

【構造】山城

【築城者】不明

【築城年代】不明

【指定史跡】ー

【場所】群馬県神流町尾附

地図

地図

尾附城は、諏訪山の尾根上に東西の間を大堀切で区切られた

一城二郭とも言える並郭式の山城です。

城歴は不明で多くのことは語られていないが、

武田氏の支配下に入った土屋山城守高久の城であったと推定されます。

遠景

比高差はあまりないように思えるこの小高い山が諏訪山と呼ばれる山で、

ここに尾附城が築かれています。

駐車場

尾附生活改善センター横に駐車スペースがあります。

と、言っても勝手に停めるのも気が引けるのでご近所の方に断りを入れて駐車しました。

集落の方々も気さくな方ばかりで、話しかけるといろいろお話をして下さいました。

ドコモのアンテナ設備と民家の間にある小道を入ります。

ここは主郭に祭られている諏訪神社の参道でもあります。

毎年9月に主郭で御祭りをしていたそうですが、昨年はコロナ禍ということもあり

中止なったそうで、道も険しいものになってしまったので

気を付けてねとおっしゃられていたので、気を引き締めていざ登城です!

鳥居は無いですが、ここが入口と控えめな石灯篭がお出迎えです。

さて、登り始めてすぐに石段が見えたのですが…崩れかけているうえに角度は壁に近い。

上を見上げると、う~ん、

これを登るのかあ…。

途中でよろけたら下まで止まりそうにないないなあ。

右上を見上げると堀切も見えます。

呼んでるよなあ。

さて、がんばるか。

写真だとあまりきつそうに見えないですけど…

二の郭

腰郭のように細く巡る二の郭。

ちょっとでも平らな部分があるとホッとします。

少し東の方へ進んでみましたが、その先道が細く滑りやすくなっていたので

大堀切まで行かずに帰って来ました。

まだまだ石段は続きます。

ここで転んだら下まで止まりません。

ここで毎年お祭りが行われていたとは、この集落の人々はすごい脚力だなあ。

ほんとか???

と疑いたくなるくらい大変な石段です。

主郭

ようやく諏訪山頂上に到着です。

距離はとても短いのに、なんてハードな道のりなんだ。

なにはともあれ、無事到着できたので神様にご挨拶をせねば。

主郭虎口

ちなみに、ここを這うように登って来た虎口です。

ここから帰るのは…怖いので、もっと緩く降りられそうなところを探してみます。

主郭(東側)

そして尾根は東へと伸びて、大堀切の向こうには別郭が続きます。

足元には鹿の糞があちこちに落ちています。

地元の方がこの山には鹿が多く住んでいると伺いました。

今の尾附城の城主さまはどうやら鹿のようです🦌

ここから、三の郭、四の郭にある構造物が見えるのがとても気になります。

いつもなら、もちろん行っているところですが、しばし眺めて1段下まで進んでみる。

やっぱり滑ります。

大堀切

先ほど登ってくる途中の段郭を東方面へ廻り込むと、

この大堀切の中に出られ、その先の三の郭へと行けるのです。

再び主郭へ戻って、今度は西尾根を散策してみましょう。

西側にも尾根伝いに郭が続きます。

それにしても東西南北どこも傾斜がきつく、滑ります。

どこから下ろうか、ほんと迷います。

眺望

なんだかきれいな集落でしょ(^-^)

ちょっとお気に入りの一枚です。

二の郭を西側に回り込むと、少し開けた郭になっています。

西堀切

この堀切が先ほど下で見上げた時に見えた堀切です。

この先は堀切られ、更に細尾根が続いています。

二の郭

この先で参道の石段の中腹へと出ることになります。

下を見たら怖いですよ。

これを下るのかあ…。

なんとか無事に帰って来られました。

この後、登る前にお話しした方に無事行って帰って来れたことを報告して

お礼を述べて帰路へ。

実は一昨年、ネコステ山岳ラリー2019(自動車競技)のオフィシャルで訪れた際、ついでに入口の下見に来ていました。

そして、今回リベンジにやって来ました。

地元の方の話によると、結構尾附城を見に来られる人がいるとのことでマニアの間ではわりと知られた城址です。

幸い、藪にはなっていないのでなかなか見応えのある城なので、詳細不明ながら土の城を堪能できます。

どの方向から登っても、傾斜がキツく、滑りやすいので心して攻めるように!

(お祭りの時は子供もここを登るそうです。子供の方が身軽だから案外簡単に登っちゃうのかな😅)

令和3年4月10日登城

今回の参考本