【城郭空撮シリーズ07】 越前国 大野城

次回の動画配信は、【お城の授業シリーズ】です。ぜひ、みてくれると嬉しいのだ

🏯城さんぽ編🏯

🏯日本100名城 🏯続日本100名城

北海道・東北

北海道・青森県・岩手県

宮城県・秋田県・山形県

福島県

関東・甲信越

茨城県・栃木県・群馬県

埼玉県・千葉県・東京都

神奈川県・山梨県・長野県

新潟県

北陸・東海

富山県・石川県・福井県

岐阜県・静岡県・愛知県

三重県

近畿

滋賀県・京都府・大阪府

兵庫県・和歌山県・奈良県

中国・四国

鳥取県・島根県・岡山県

広島県・山口県・徳島県

香川県・愛媛県・高知県

九州・沖縄

福岡県・佐賀県・長崎県

熊本県・大分県・宮崎県

鹿児島県・沖縄県

国外

倭城

735/5501

📹むぎとうしの歴史さんぽ📹

城郭空撮シリーズ

城郭空撮シリーズ

日本の城郭 面白・残念ネタシリーズ

日本の城郭 面白・残念ネタシリーズ

お城の授業シリーズ

お城の授業シリーズ

YouTubeチャンネル むぎとうしの歴史さんぽ にて

ドローンを使った空撮映像、城の面白・ネタ関連の動画を増やして行く予定なのでよかったらチャンネル登録もよろしくね!

🍙街道さんぽ編🍡

街道一覧

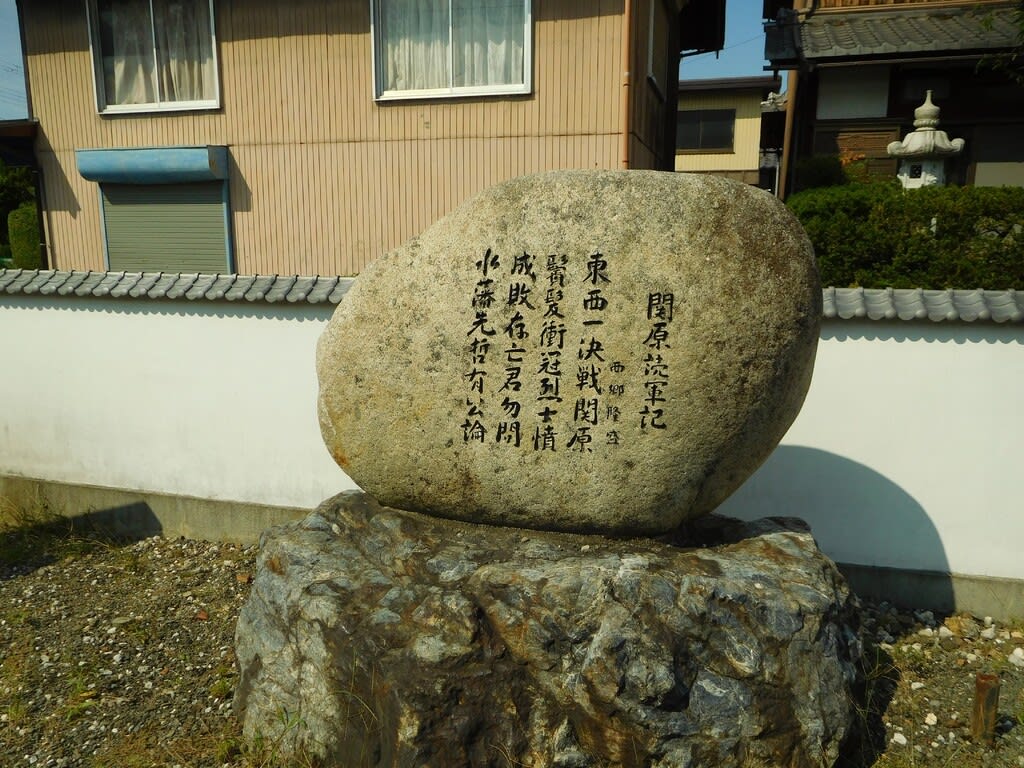

⚔古戦場跡⚔

古戦場・合戦場

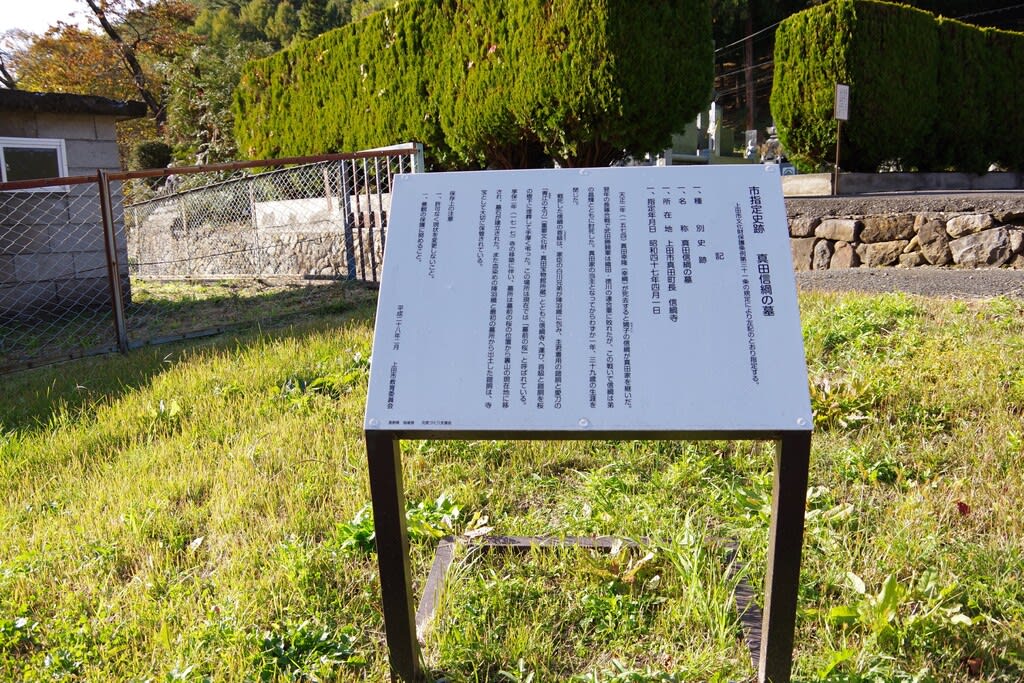

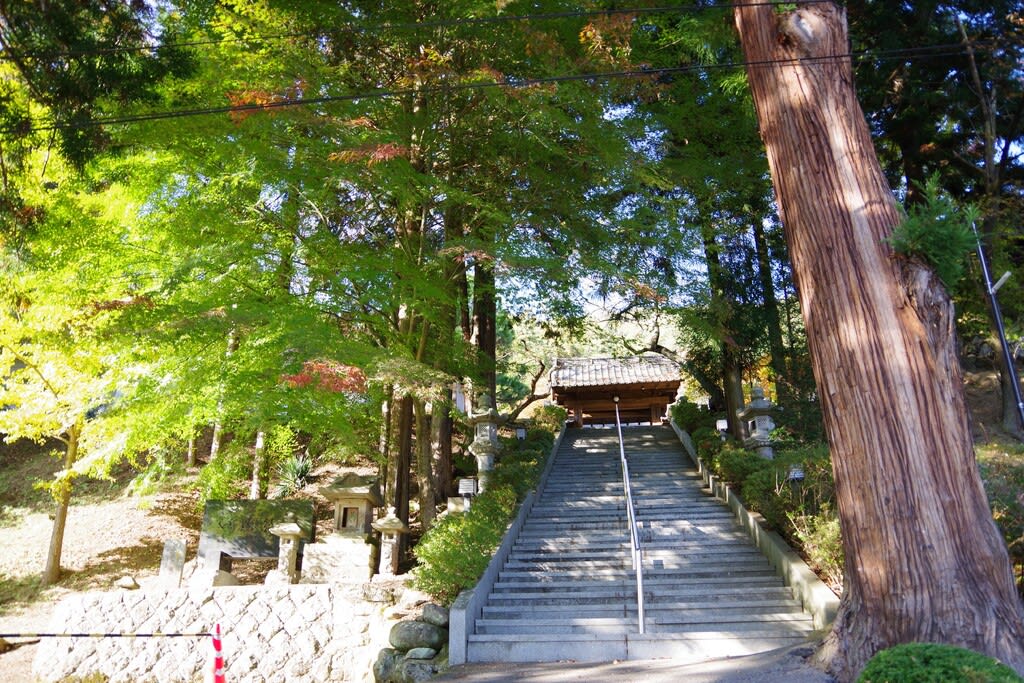

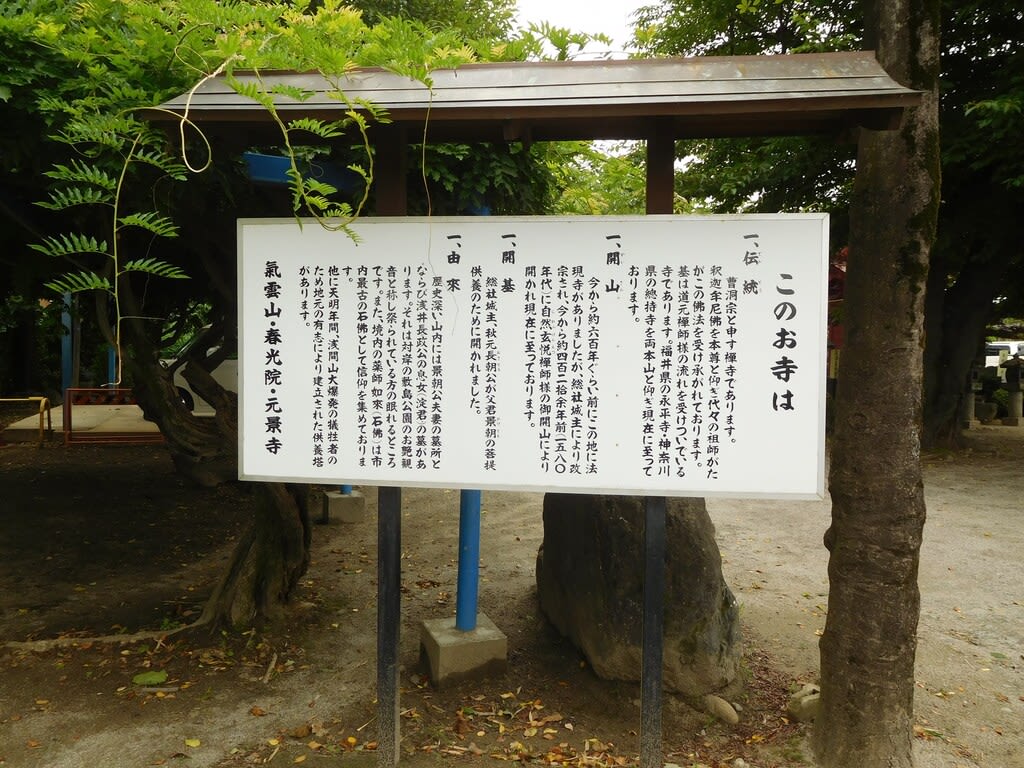

⛩その他⛩

神社仏閣・墓所・史跡などなど

🌸さんぽめし🌸

グルメ

銅像

銅像コレクション

イベント・行事

私が紹介する城址は、「私でも行けるよ」、「こんな場所ですよ」ということが

お伝え出来ればと思って書いていますので訪れる参考にしていただけたら幸いです。 むぎ

むぎ

私が利用している訪問したお城を記録できるサイトです サポーター(個人スポンサー)しています。

サポーター(個人スポンサー)しています。

地図は攻城団から許可をいただき使用してます。※ブログの内容について攻城団には一切の責任はありません。

地図は攻城団から許可をいただき使用してます。※ブログの内容について攻城団には一切の責任はありません。

画像・内容等自主的に自己責任の下攻城団に提供させて頂いてます。

内閣府認定・公益財団法人

日本城郭協会

公式ホームページはこちら

会員:17151653

公式 日本城郭検定過去問題集 改訂新版が城の日に発売!

ブログ内で未登城の城画像はまゆみさまより協力いただいております。

ブログ内で未登城の城画像はまゆみさまより協力いただいております。

次回の動画配信は、【お城の授業シリーズ】です。ぜひ、みてくれると嬉しいのだ

🏯城さんぽ編🏯

🏯日本100名城 🏯続日本100名城

北海道・東北

北海道・青森県・岩手県

宮城県・秋田県・山形県

福島県

関東・甲信越

茨城県・栃木県・群馬県

埼玉県・千葉県・東京都

神奈川県・山梨県・長野県

新潟県

北陸・東海

富山県・石川県・福井県

岐阜県・静岡県・愛知県

三重県

近畿

滋賀県・京都府・大阪府

兵庫県・和歌山県・奈良県

中国・四国

鳥取県・島根県・岡山県

広島県・山口県・徳島県

香川県・愛媛県・高知県

九州・沖縄

福岡県・佐賀県・長崎県

熊本県・大分県・宮崎県

鹿児島県・沖縄県

国外

倭城

735/5501

📹むぎとうしの歴史さんぽ📹

城郭空撮シリーズ

城郭空撮シリーズ 日本の城郭 面白・残念ネタシリーズ

日本の城郭 面白・残念ネタシリーズ お城の授業シリーズ

お城の授業シリーズ YouTubeチャンネル むぎとうしの歴史さんぽ にて

ドローンを使った空撮映像、城の面白・ネタ関連の動画を増やして行く予定なのでよかったらチャンネル登録もよろしくね!

🍙街道さんぽ編🍡

街道一覧

⚔古戦場跡⚔

古戦場・合戦場

⛩その他⛩

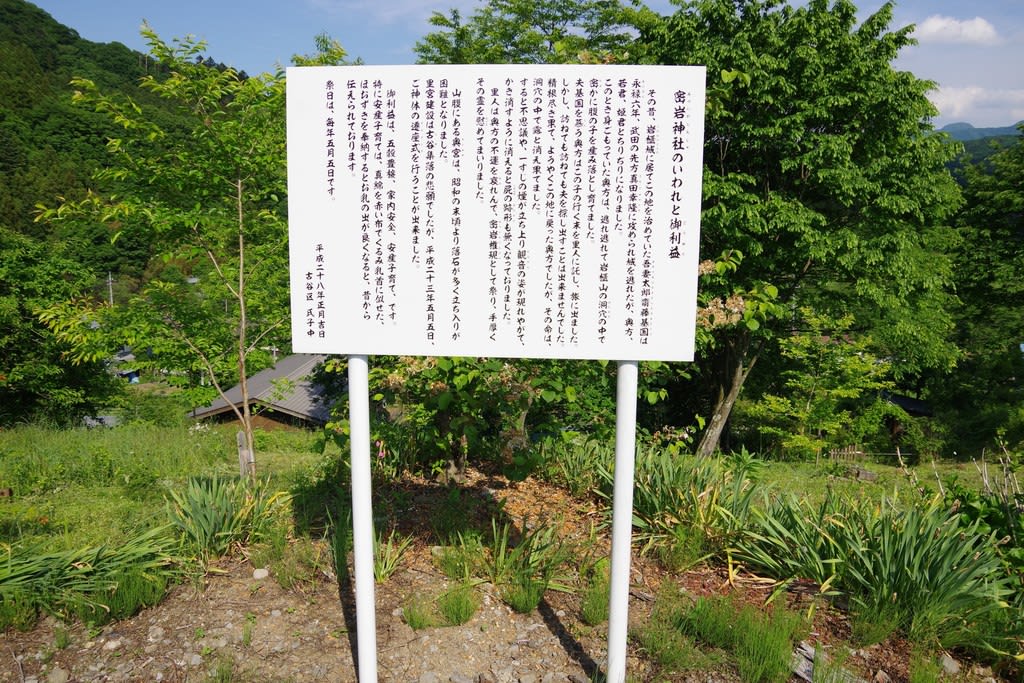

神社仏閣・墓所・史跡などなど

🌸さんぽめし🌸

グルメ

銅像

銅像コレクション

イベント・行事

私が紹介する城址は、「私でも行けるよ」、「こんな場所ですよ」ということが

お伝え出来ればと思って書いていますので訪れる参考にしていただけたら幸いです。

むぎ

むぎ私が利用している訪問したお城を記録できるサイトです

サポーター(個人スポンサー)しています。

サポーター(個人スポンサー)しています。 地図は攻城団から許可をいただき使用してます。※ブログの内容について攻城団には一切の責任はありません。

地図は攻城団から許可をいただき使用してます。※ブログの内容について攻城団には一切の責任はありません。画像・内容等自主的に自己責任の下攻城団に提供させて頂いてます。

内閣府認定・公益財団法人

日本城郭協会

公式ホームページはこちら

会員:17151653

公式 日本城郭検定過去問題集 改訂新版が城の日に発売!

ブログ内で未登城の城画像はまゆみさまより協力いただいております。

ブログ内で未登城の城画像はまゆみさまより協力いただいております。