【 甲府城 】こうふじょう

【 別名 】舞鶴城

【 構造 】平山城

【 築城者 】浅野長政、浅野幸長

【 築城年代 】1590年代

【 指定史跡 】県指定史跡 国重要文化財

【 場所 】甲府市丸の内1-5-4 地図

地図

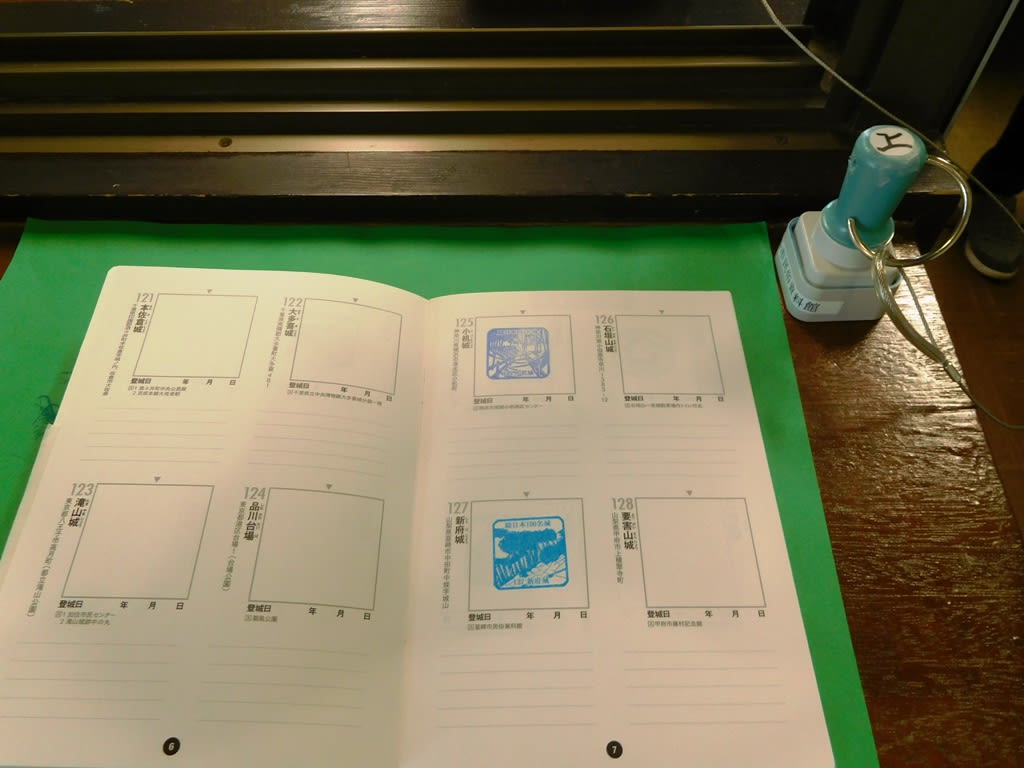

【 スタンプ設置場所 】舞鶴城公園管理事務所(午前8:30~午後5:00)甲府城稲荷櫓(午前9:00~午後4:30まで、入館は午後4:00まで)休館日は月曜日(祝日は開館)、祝日の翌日、年末年始

【城郭検定】出題あり

甲府城は武田氏滅亡後、豊臣秀吉の命により築城されました。

豊臣秀吉が天下統一後、家康を関東へ移封し、代わって羽柴秀勝が甲府城主となりました。

羽柴秀勝が岐阜へ移封になると、加藤光泰が城主となりますが

文禄の役に加藤光泰が朝鮮へ出兵、加藤光泰が陣中にて病没。

その後、浅野長政・幸長が城主となります。

関ヶ原の戦い後は、徳川家康の命により平岩親吉が再度城代となり幕末まで存続しました。

現在は、城跡の一部が「舞鶴城公園」「甲府市歴史公園」となっています。

山手門

清水曲輪側にある駐車場を利用してここでは櫓門の見学と、

続100名城に選定された要害山城のスタンプを藤村記念館で

押すためにやって来ました。

山手渡櫓門

前回こちら側には来ていなかったので早速櫓の中も見学です!

この櫓門は石垣と石垣を繋ぎ、渡り廊下のような役割も果たしていました。

山手渡櫓門入口

無料で見学出来て、中では係の方が説明もしてくれます。

ここから稲荷櫓が見えます。

そして、富士山も見えるんですよ

鍛冶曲輪門

明治の初めまで残っていた門なので資料も残っていたため復元されました。

鍛冶曲輪

鍛冶曲輪は横に広く、日本庭園もありその先は自由広場になっています。

ここをまっすぐ上がって、天守曲輪を通って稲荷曲輪を目指して進みます。

坂下門跡

ここには城を建てる前にあったという一連寺の門があったとされています。

また、パンフレットによると石垣の積み方の違いから積んだ時代が違うとかんがれられているとのこと。

まったく気付きませんでした。

中の門跡

天守曲輪や本丸へ通じる門で、絵図には柵の門として描かれています。

鉄門

前回訪れた時は復元中で完成待ちの状態でした。

完成したらまた来ようねと後にしましたが、漸く見に来ることが出来ました。

稲荷曲輪

昨年トイレが火災(放火)に遭い、現在修復工事中です。

ここからチラリと中の建物が見えますが、立派なトイレが出来そうですね。

井戸

井戸があると覗いてみたくなります^^;

※この写真は以前のもので現在は工事中のためこちらの見学は出来ません。

ちなみに後ろに写っている建物が、燃えてしまったトイレです。

稲荷櫓(艮櫓)

鬼門方向にあったため、艮櫓とも呼ばれています。

武器庫として使用されていました。

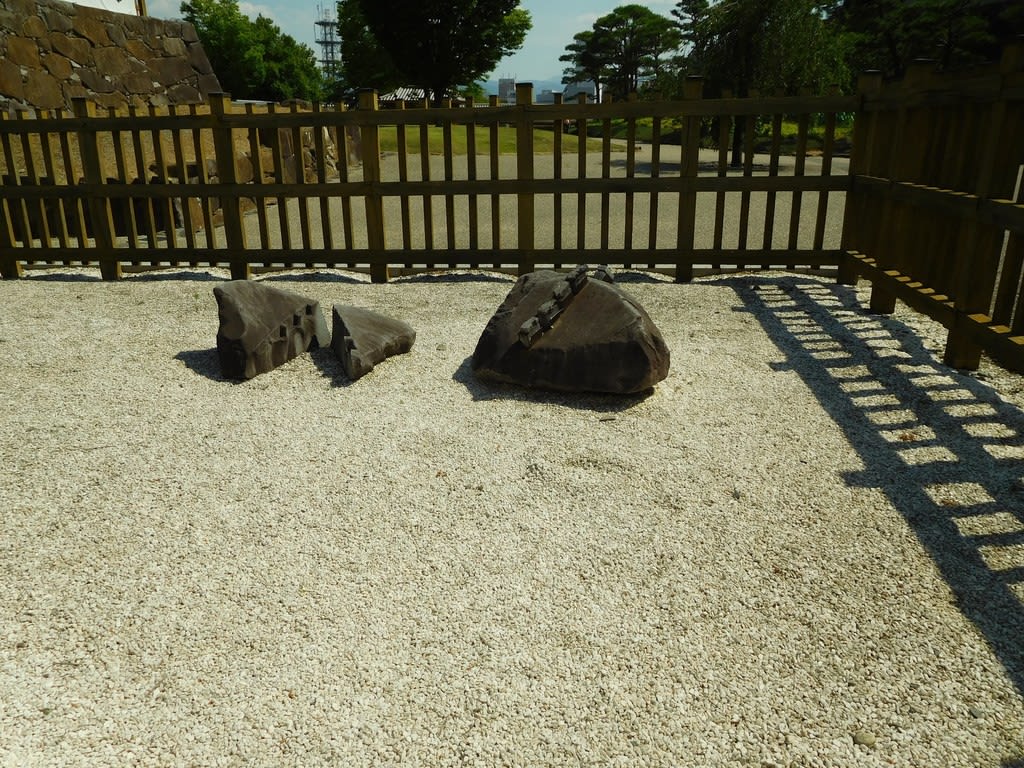

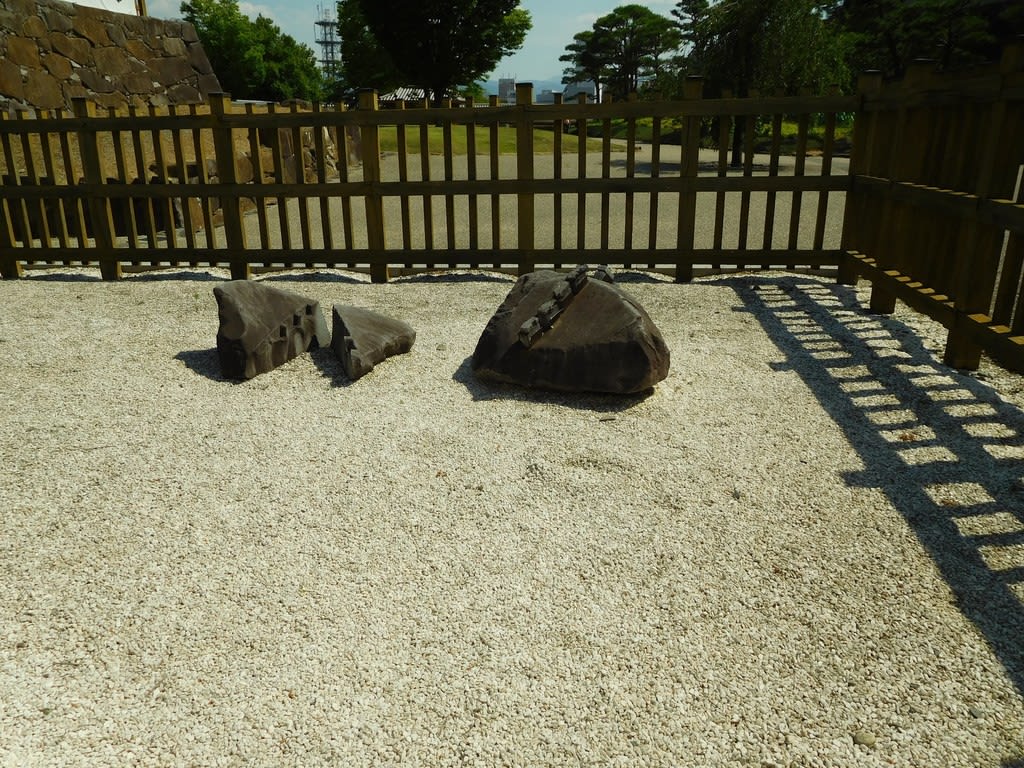

稲荷櫓に登る石段の脇にはこのようにして石を割るとう見本のような

石が置いてあります。

甲府城は石垣の勉強にはかなり力を入れているのがここからも伝わります。

稲荷櫓入口

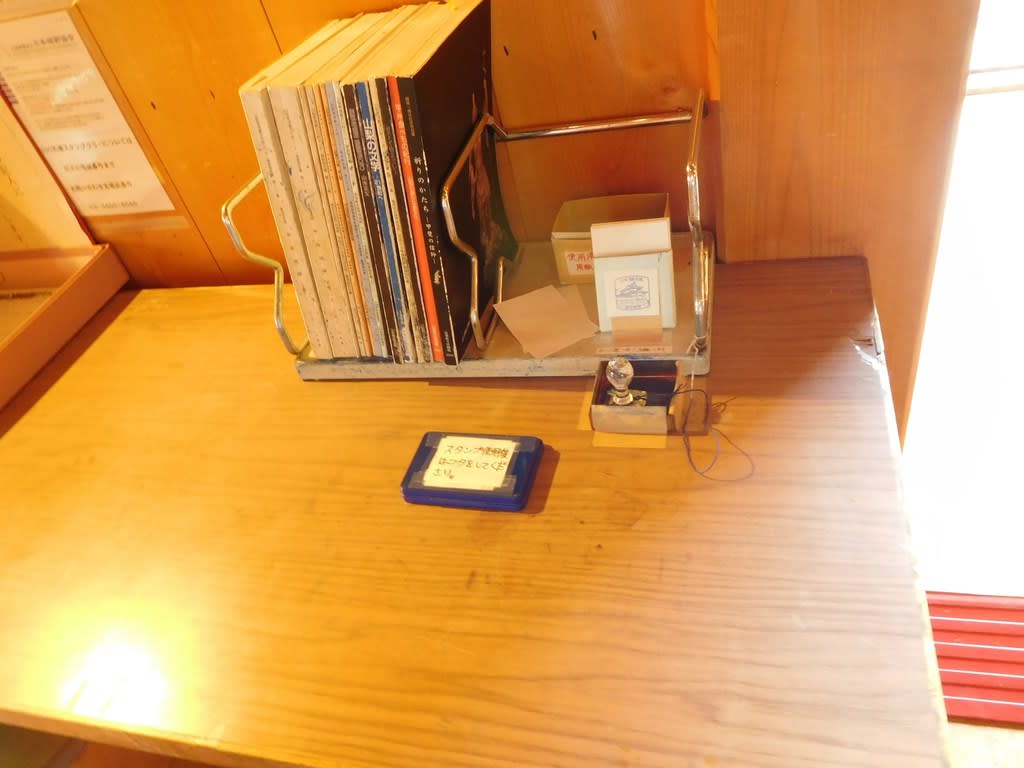

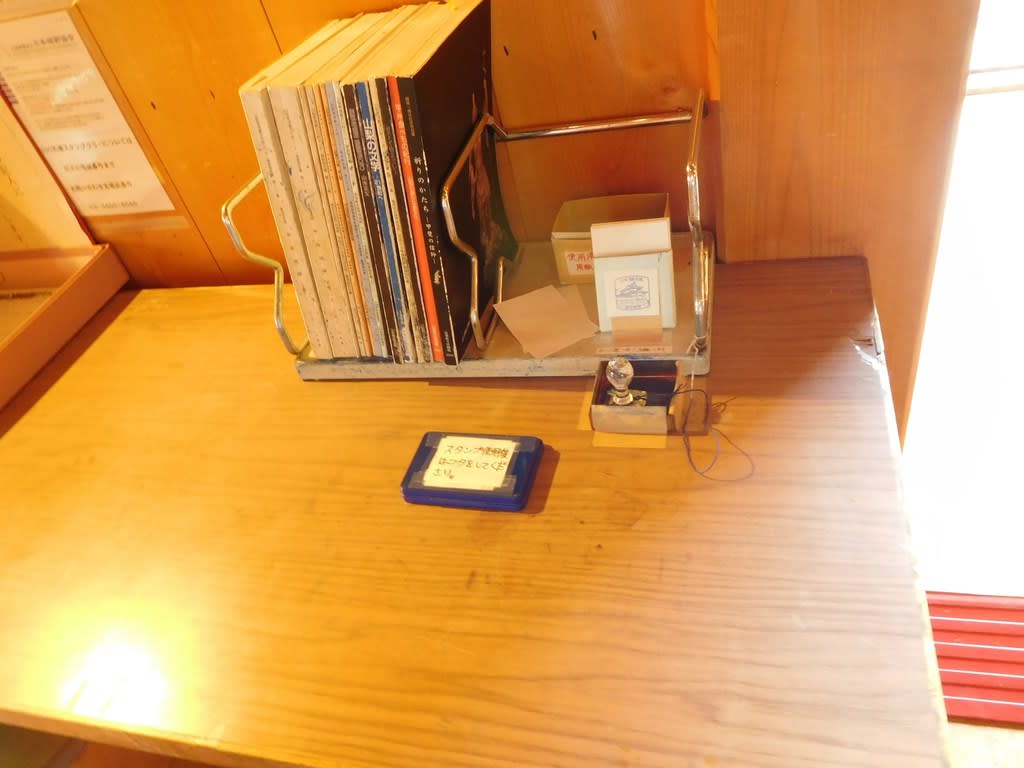

スタンプ設置場所

稲荷櫓を入ってすぐにスタンプ設置場所があります。

鯱鉾

展示されている鯱鉾は、万が一落雷など災害や事故で鯱鉾が壊れてしまった

という時に使う予備でもあるそうです。

最上階

以前はこちらでガイドさんに石の割り方などを教えていただきました。

模型

内松陰門

屋形曲輪と二ノ丸をつなぐ門です。

石材を割るためのクサビ打込み穴がくっきりと残されています。

石垣でこれを見つけるのが楽しくなりました。

学芸員のボランティアガイドさんが石垣の楽しみ方を細かく教えてくれました。なるほどです。

「足軽日誌」というブログを書いていらっしゃるので覗いてみて下さい。

甲府城の四季折々現地の様子が見られます。

兄弟石

ひとつの石をふたつに割った「兄弟石」があります。

暗渠(あんきょ)

排水するための穴で、排水溝の役割を持っています。

天守台

ここに天守が建つ日が来るのだろうか…行く末を見守りたいと思います。

広場

天守台からの眺めです。

この広場には鎌倉時代から庄城稲荷がありました。

そのため稲荷曲輪と呼ばれています。

銅門跡

鉄門に対する門で現在は礎石だけが残っています。

鉄門

今度は内側から見てみましょう!

日本庭園と鍛冶曲輪

手前の木々が植えられているのが日本庭園で、左奥の平地が鍛冶曲輪です。

鍛冶曲輪にはかつて会所(勘定所)があり、年貢や普請に関する事務を扱う建物がありました。

武徳殿

この日は見学できませんでしたが、とても立派な建物があります。

昭和8年に造られた建物で山梨県警本部の持ち物のようです。

遊亀橋

高石垣

築城時のままの野面積みの石垣です。

当時にしてはかなり高い石垣で、今見ても見事な高石垣だと思います。

防災新館地下駐車場

山梨県庁防災新館地下1階に展示されている石垣です。

楽屋曲輪に建つ山梨県庁の有料の地下駐車場へ車を停め直して防災新館地下1階に展示されている石垣も

見て来ました。

追手門近くの堀の石垣の一部だそうです。

私の石垣の楽しみ方を覚えたのはここが原点です。

天守の無い城はつまらないと思っていた頃、たまたまボランティアガイドさんが石垣の説明に

来てくれたことで石垣に関心を持ちました。

それからというもの石垣の魅力にはまってしまい、模擬天守よりもそこにで

時代の移り変わりを観て来た石垣の方がずっとロマンがあるなあと感じるようになりました。

私の城めぐりの転機になった城跡です。

甲府城といえば天守を造るのかどうかという問題で注目しています。

とても気になるところですが、いろいろな問題や意見があるのでまだまだ難しいようです。

足軽さんに会えるかなと淡い期待をしつつ散策していましたが、急に思い立ってアポ無しで

行ったので偶然の再会にはなりませんでした。

でも、まだまだ見逃した場所があるのでまた来ますね!

平成23年9月25日登城

平成30年6月3日再登城

御当地グルメ・おみやげ

ほうとう(小作)

【 別名 】舞鶴城

【 構造 】平山城

【 築城者 】浅野長政、浅野幸長

【 築城年代 】1590年代

【 指定史跡 】県指定史跡 国重要文化財

【 場所 】甲府市丸の内1-5-4

地図

地図【 スタンプ設置場所 】舞鶴城公園管理事務所(午前8:30~午後5:00)甲府城稲荷櫓(午前9:00~午後4:30まで、入館は午後4:00まで)休館日は月曜日(祝日は開館)、祝日の翌日、年末年始

【城郭検定】出題あり

甲府城は武田氏滅亡後、豊臣秀吉の命により築城されました。

豊臣秀吉が天下統一後、家康を関東へ移封し、代わって羽柴秀勝が甲府城主となりました。

羽柴秀勝が岐阜へ移封になると、加藤光泰が城主となりますが

文禄の役に加藤光泰が朝鮮へ出兵、加藤光泰が陣中にて病没。

その後、浅野長政・幸長が城主となります。

関ヶ原の戦い後は、徳川家康の命により平岩親吉が再度城代となり幕末まで存続しました。

現在は、城跡の一部が「舞鶴城公園」「甲府市歴史公園」となっています。

山手門

清水曲輪側にある駐車場を利用してここでは櫓門の見学と、

続100名城に選定された要害山城のスタンプを藤村記念館で

押すためにやって来ました。

山手渡櫓門

前回こちら側には来ていなかったので早速櫓の中も見学です!

この櫓門は石垣と石垣を繋ぎ、渡り廊下のような役割も果たしていました。

山手渡櫓門入口

無料で見学出来て、中では係の方が説明もしてくれます。

ここから稲荷櫓が見えます。

そして、富士山も見えるんですよ

鍛冶曲輪門

明治の初めまで残っていた門なので資料も残っていたため復元されました。

鍛冶曲輪

鍛冶曲輪は横に広く、日本庭園もありその先は自由広場になっています。

ここをまっすぐ上がって、天守曲輪を通って稲荷曲輪を目指して進みます。

坂下門跡

ここには城を建てる前にあったという一連寺の門があったとされています。

また、パンフレットによると石垣の積み方の違いから積んだ時代が違うとかんがれられているとのこと。

まったく気付きませんでした。

中の門跡

天守曲輪や本丸へ通じる門で、絵図には柵の門として描かれています。

鉄門

前回訪れた時は復元中で完成待ちの状態でした。

完成したらまた来ようねと後にしましたが、漸く見に来ることが出来ました。

稲荷曲輪

昨年トイレが火災(放火)に遭い、現在修復工事中です。

ここからチラリと中の建物が見えますが、立派なトイレが出来そうですね。

井戸

井戸があると覗いてみたくなります^^;

※この写真は以前のもので現在は工事中のためこちらの見学は出来ません。

ちなみに後ろに写っている建物が、燃えてしまったトイレです。

稲荷櫓(艮櫓)

鬼門方向にあったため、艮櫓とも呼ばれています。

武器庫として使用されていました。

稲荷櫓に登る石段の脇にはこのようにして石を割るとう見本のような

石が置いてあります。

甲府城は石垣の勉強にはかなり力を入れているのがここからも伝わります。

稲荷櫓入口

スタンプ設置場所

稲荷櫓を入ってすぐにスタンプ設置場所があります。

鯱鉾

展示されている鯱鉾は、万が一落雷など災害や事故で鯱鉾が壊れてしまった

という時に使う予備でもあるそうです。

最上階

以前はこちらでガイドさんに石の割り方などを教えていただきました。

模型

内松陰門

屋形曲輪と二ノ丸をつなぐ門です。

石材を割るためのクサビ打込み穴がくっきりと残されています。

石垣でこれを見つけるのが楽しくなりました。

学芸員のボランティアガイドさんが石垣の楽しみ方を細かく教えてくれました。なるほどです。

「足軽日誌」というブログを書いていらっしゃるので覗いてみて下さい。

甲府城の四季折々現地の様子が見られます。

兄弟石

ひとつの石をふたつに割った「兄弟石」があります。

暗渠(あんきょ)

排水するための穴で、排水溝の役割を持っています。

天守台

ここに天守が建つ日が来るのだろうか…行く末を見守りたいと思います。

広場

天守台からの眺めです。

この広場には鎌倉時代から庄城稲荷がありました。

そのため稲荷曲輪と呼ばれています。

銅門跡

鉄門に対する門で現在は礎石だけが残っています。

鉄門

今度は内側から見てみましょう!

日本庭園と鍛冶曲輪

手前の木々が植えられているのが日本庭園で、左奥の平地が鍛冶曲輪です。

鍛冶曲輪にはかつて会所(勘定所)があり、年貢や普請に関する事務を扱う建物がありました。

武徳殿

この日は見学できませんでしたが、とても立派な建物があります。

昭和8年に造られた建物で山梨県警本部の持ち物のようです。

遊亀橋

高石垣

築城時のままの野面積みの石垣です。

当時にしてはかなり高い石垣で、今見ても見事な高石垣だと思います。

防災新館地下駐車場

山梨県庁防災新館地下1階に展示されている石垣です。

楽屋曲輪に建つ山梨県庁の有料の地下駐車場へ車を停め直して防災新館地下1階に展示されている石垣も

見て来ました。

追手門近くの堀の石垣の一部だそうです。

私の石垣の楽しみ方を覚えたのはここが原点です。

天守の無い城はつまらないと思っていた頃、たまたまボランティアガイドさんが石垣の説明に

来てくれたことで石垣に関心を持ちました。

それからというもの石垣の魅力にはまってしまい、模擬天守よりもそこにで

時代の移り変わりを観て来た石垣の方がずっとロマンがあるなあと感じるようになりました。

私の城めぐりの転機になった城跡です。

甲府城といえば天守を造るのかどうかという問題で注目しています。

とても気になるところですが、いろいろな問題や意見があるのでまだまだ難しいようです。

足軽さんに会えるかなと淡い期待をしつつ散策していましたが、急に思い立ってアポ無しで

行ったので偶然の再会にはなりませんでした。

でも、まだまだ見逃した場所があるのでまた来ますね!

平成23年9月25日登城

平成30年6月3日再登城

御当地グルメ・おみやげ

ほうとう(小作)

| 日本100名城公式ガイドブック (歴史群像シリーズ) |

| 日本城郭協会,福代徹 | |

| 学研プラス |

(暑さに弱い)

(暑さに弱い)