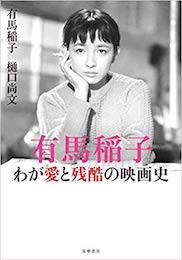

有馬稲子については既刊書として自伝『バラと痛恨の日々』(1995)、そして『のど元過ぎれば 私の履歴書』(2012)があるが、語り下ろしの最新刊『有馬稲子 わが愛と残酷の映画史』がこのたび刊行された(筑摩書房 刊)。この刊行と連動して、先日シネマヴェーラ渋谷で特集上映も催された。ファンならば誰もが、いやファンならずとも手に取りたくなること必至の貴重証言集である。

有馬稲子については既刊書として自伝『バラと痛恨の日々』(1995)、そして『のど元過ぎれば 私の履歴書』(2012)があるが、語り下ろしの最新刊『有馬稲子 わが愛と残酷の映画史』がこのたび刊行された(筑摩書房 刊)。この刊行と連動して、先日シネマヴェーラ渋谷で特集上映も催された。ファンならば誰もが、いやファンならずとも手に取りたくなること必至の貴重証言集である。日経新聞の連載をまとめた2012年の前著『のど元過ぎれば』は、市川崑監督との不倫愛そして堕胎という衝撃的告白で度肝をぬいたが、今回もその続報というか、補足が述べられている。しかし、全体としては新書のようなスピード感であっという間に読めてしまうことが目指された本で、フィルモグラフィを丁々発止でスキップしていく。『夫婦善哉』のヒロインは淡島千景だが、いったんは有馬稲子で決まっていた時期もあったそうだ。有馬稲子の『夫婦善哉』ならどんなだったろう。

聞き手をつとめた樋口尚文さんはベテランらしい巧みさでスターから言葉を引き出している。5年前に銀座シネパトスが閉館するに際し、同館にオマージュを捧げた氏の監督作品『インターミッション』(2013)は、良く言えば珍品、悪くすると茶番と言ってしまいたいもので、当惑ついでに同年の「映画芸術」誌ベストテン&ワーストテン選考でワースト10位に選んでしまった。

しかし、映画評論家あるいはインタビューアーとしては定評ある大先輩で(大学の学部でも先輩にあたり、私が新入生の時に氏はたぶん4年生だったと記憶する)、赤入れで読みやすく工夫しただけかもしれないが、監督や脚本家にインタビューするのとは勝手が異なり、役者に対してはまったく別のノウハウが必要であることを心得ていらっしゃっていて勉強になる。以前、映画学系の人たちが作ったある役者インタビュー本がひどく生硬な質問でノッキングを起こし、ストレスを感じたことがあった。本書はそんなストレスとは無縁にスターの言葉に集中できる。

有馬稲子という人の歯に衣着せぬ物言いは、いい意味で当惑を感じるほど。彼女の出演作で私の好きな作品も、彼女の物差しでいうと印象の薄い作品として片付けられてしまうこともしばしばだ。木下惠介の『惜春鳥』(1959)や田坂具隆の『はだかっ子』(1961)といったあたりがそれに該当する。『惜春鳥』は彼女と佐田啓二が会津の飯盛山で心中する展開なのに、肝心の心中シーンが省略されていることに「物足りない」と言っている。夭折した映画評論家、石原郁子さんが著した渾身のモノグラフィー『異才の人 木下恵介 ──弱い男たちの美しさを中心に』(1999)で著者が万感の思いをこめて『惜春鳥』のスチール写真を表紙に使用していたのとは好対照の素っ気なさである。