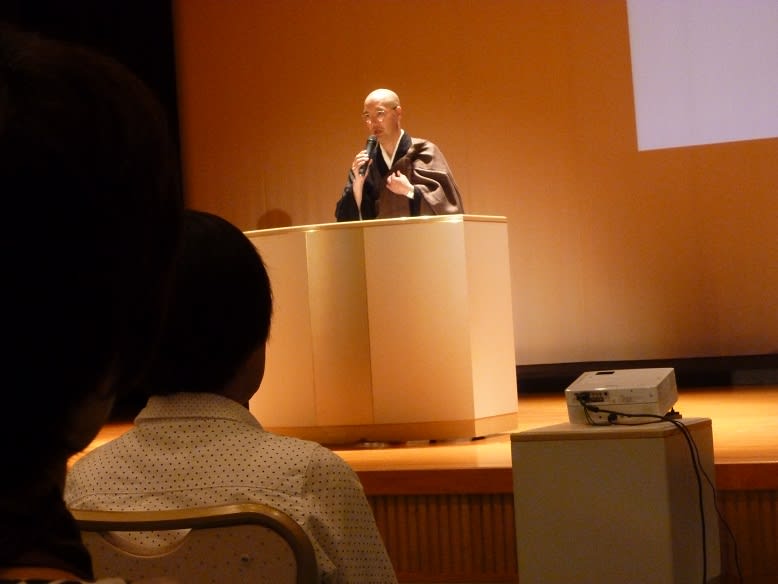

本山良宗和尚様は高松市の祥福寺のご住職です。

初めにいす坐禅のご指導をいただきました。

5回目のいす坐禅のご指導をいただきましたが、今回が失礼な言い方ですが

一番分かりやすい説明をいただきました。最初手の形(法界定印)の説明がありました。

「背筋はね、ちょっと前かがみになっていただいて、そのまま天井を見上げながら

ぐーと上をみて天井を見ていただきます、天井が見えたならば、そのままかるーく

顎だけ引いていきます、顎だけ引いていただくと、ちょうどいい姿勢になります。

この姿勢のままでしずかーにふかーく呼吸をします。」

「呼吸というのはみなさんどっちが先だと思いますか、吸という字は

すうという字で2番目に出てくるんですね、呼というのは吐くという意味なんですね、

まず吐きだすことが大事なんですね、吐きださんことには吸えんのですね、

だからまず最初にやることは、姿勢を整えたならば、

次は息を静かーに鼻からすーと吐きだしていく、その時に頭の中で考えることを一緒に、

鼻の穴の中からすーーーと外に出していくつもりで 息を吐き出します、

息を吐いたならば、つぎしずかーにまたこの鼻の穴から別な空気新しい空気を

自分の心の中におなかの中に体全体に新しい空気が浸みわたるように、

しずかーに吸っていきます、また体にいきわったたならば、

しずかーに鼻の穴からその吸っている間に考えたことを

すーーーと吐く息と一緒にだしていくんですね、しずかーにふかーく吐きだす、

またしずかーにふかーく息を吸う、吸ったならばしずかーに頭の中の

余分事をいっしょくたにして出していく、そういったことを

繰り返しながらしばらく時間を過ごしていただきます。」

いす坐禅の開始です・・・和尚様のおっしゃる通り一度TRYしてみませんか!

See you tomorrow!