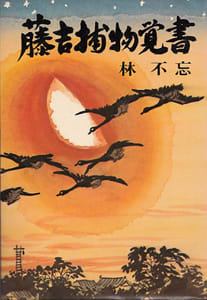

なんだか藤吉捕物覚書は読みづらかったです。

13篇中、

「のの字の刀痕」

「三つの足跡」

「無明の夜」

「影人形」

「宙に浮く屍骸」

あたりがミステリとして楽しめるところかと。

「のの字の刀痕」と「三つの足跡」は小説自体がもっとこなれていたら、

ミステリとしての面白さが際立つのに。

「無明の夜」は、もしかするとチェスタトンのブラウン神父もの「天の矢」がネタ?

このトリックそのものは誰でも思いつくようなものなので、

使用されているからというだけで影響を云々するのは、ちょっと無理がありそうな感じです。

とはいえ、ブラウン神父の「天の矢」は1926年発表の「ブラウン神父の不信」に所収されていて、

「無明の夜」の方は1927年発表。

林不忘は当然原書を読めるはずで、可能性はゼロじゃないですね。

「影人形」あたりから読みやすくなってきましたが、

読みやすくなった後には2篇しか残っていないところが残念です。

「宙に浮く屍骸」は読みやすくなって、話の作りも小粒ながらミステリ度も高いかわりに、

犯人の行動がやらずもがな、というか「なぜこんなことを?」という説得力の無さが惜しい。

惜しい、というなら、これで全部というのがもっと惜しい。

著者はもっと続けたかったのでしょうけれど。

固有名詞をむやみに押し込んだ江戸弁調文体がとっても読みづらい理由の一つですね。

80年代初頭にSFで流行ったウィリアム・ギブスンのサイバーパンク文体、

その翻訳者黒丸尚によるルビを多用した翻訳文体に似ているような。

それも次第にこなれてきて、後の「早耳三次捕物聞書」になると普通の捕物帳らしくなって読みやすくなりました。

その分、ミステリ成分は無くなりましたけどネ。

ところでこの「早耳三次捕物聞書」4篇とも、とっても翻案臭い。

こんな話、どこかで読んだなというデジャヴ感ありありです。

13篇中、

「のの字の刀痕」

「三つの足跡」

「無明の夜」

「影人形」

「宙に浮く屍骸」

あたりがミステリとして楽しめるところかと。

「のの字の刀痕」と「三つの足跡」は小説自体がもっとこなれていたら、

ミステリとしての面白さが際立つのに。

「無明の夜」は、もしかするとチェスタトンのブラウン神父もの「天の矢」がネタ?

このトリックそのものは誰でも思いつくようなものなので、

使用されているからというだけで影響を云々するのは、ちょっと無理がありそうな感じです。

とはいえ、ブラウン神父の「天の矢」は1926年発表の「ブラウン神父の不信」に所収されていて、

「無明の夜」の方は1927年発表。

林不忘は当然原書を読めるはずで、可能性はゼロじゃないですね。

「影人形」あたりから読みやすくなってきましたが、

読みやすくなった後には2篇しか残っていないところが残念です。

「宙に浮く屍骸」は読みやすくなって、話の作りも小粒ながらミステリ度も高いかわりに、

犯人の行動がやらずもがな、というか「なぜこんなことを?」という説得力の無さが惜しい。

惜しい、というなら、これで全部というのがもっと惜しい。

著者はもっと続けたかったのでしょうけれど。

固有名詞をむやみに押し込んだ江戸弁調文体がとっても読みづらい理由の一つですね。

80年代初頭にSFで流行ったウィリアム・ギブスンのサイバーパンク文体、

その翻訳者黒丸尚によるルビを多用した翻訳文体に似ているような。

それも次第にこなれてきて、後の「早耳三次捕物聞書」になると普通の捕物帳らしくなって読みやすくなりました。

その分、ミステリ成分は無くなりましたけどネ。

ところでこの「早耳三次捕物聞書」4篇とも、とっても翻案臭い。

こんな話、どこかで読んだなというデジャヴ感ありありです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます