★『爬虫類館の殺人』の新訳が今年(2025年)に出るそうです。

■創元の新訳シリーズも大詰めだねえ。あとは『赤後家の殺人』『毒殺魔』『アラビアンナイトの殺人』ぐらいかな。

『アラビアンナイトの殺人』は大著だし、このまま品切れ絶版の可能性が大かな。

★『毒殺魔』は国書刊行会から『死が二人を分かつまで』として出てましたよ。

■原題に忠実な『死が~』より『毒殺魔』のほうがそそられるんだがねえ。

『震えない男』も『幽霊屋敷』のほうがいいね。『赤後家の殺人』は改訳されても『赤後家』なんだろうか。

★どうしてですか。

■ハヤカワのほうでは『笑う後家』がミステリ文庫に入るときに『魔女が笑う夜』に改題されたんだ。

たぶん『後家』がよろしくなかったんだろうね。

★じゃあ『赤い未亡人の殺人』……山村美紗みたいだ。

■『赤い部屋の殺人』『赤い密室の殺人』、乱歩か鮎川哲也だね。

★横文字で逃げるとして『レッドウイドウの殺人』でいかが。「メリーウイドウ」が通っているんだから。

■いつになるかわからんが、改訳されるときが楽しみだ。

★創元のカーはあらかた新訳に入れ替わって、新しい読者はそちらで親しんでいくんでしょう。

■良いことだけど、昔の翻訳で慣れてきた身にとっては若干さみしい。

★でも新訳だと旧訳で省略されていた箇所もちゃんと訳出されていますよ。

『殺人者と恐喝者』で、H・M卿がマットで滑って転びそうになる場面は、長谷川修二の旧訳ではカットされていたはずです。

■創元の旧版だった小林完太郎訳『魔女の隠れ家』とか宮西豊逸訳の『死時計』とか読んでおけばよかったな。

★「My Sweet Lord」を何百回と聞き続けるレコスケくんみたいなことを。

■旧版でなじんできたロートルの感覚という前提で書かせてもらえば、

井上一夫、中村能三、宇野利泰といった方々の訳文が懐かしい以上に、

演出もふくんだ訳文だったという事実を改めて感じているんだ。たとえば、

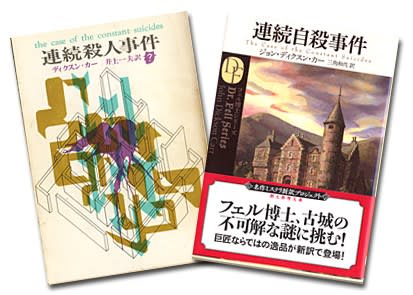

A

「~おまえはジョックだ。よく覚えておけよ。金がほしいのか?」

「あんたからはもらわねえです。わしの名前はーー」

「ジョックだ」(『連続殺人事件』井上一夫訳 1973年17版 P38)

B

「~わたしがジョックと言えばジョックなんだ。それをしっかり頭に叩きこんでおくようにな、若いの。金がほしいか?」

「あんたからはいらないよ、自分の名前はーー」

「だったら、よかった」(『連続自殺事件』三角和代訳 2022年初版 P60)

『連続殺人(自殺)事件』の同じ箇所なんだけど、どっちがいい?

★そりゃあ、新しい訳【B】が良いに決まっているじゃないですか。

旧版はけっこう省略されていたことが分かりますよ。

■忠実に翻訳されることが必ずしも良いわけでもないんだな。面白さは【A】のほうに軍配が上がると思うが。

★それは個人の感覚でしょう。

■個人の感覚ついでに言わせてもらえば、【A】のやりとりには、コメディ映画を思わせる「間」があると思うんだが。

落語や講談、映画などの話芸が基礎教養としてある古い翻訳家ならではの滋味がにじんでいる気がする。

ひるがえって新訳は原著に忠実な翻訳だろうが、なんだか物足りない。

★それは読者側の問題であって、訳者には関係ないでしょう。

どういう場面を思い浮かべるかは、読者の想像力にまかされているわけですから。

■たしかにそうだ。

※

「ぼかぁ、撃たれた!」と、まるでささやくような声でつぶやいている。(『緑のカプセルの謎』宇野利泰訳 1974年9版 P282)

「撃たれた」彼は囁きよりも少し大きなくらいの声で繰り返している。(『緑のカプセルの謎』三角和代訳 2016年初版 P247)

宇野訳の「ぼかぁ」は、てっきり加山雄三のあのセリフをイメージしたものだと思っていましたが、

元版の『東京創元社 ディクスン・カー作品集8 緑のカプセルの謎』の初版が1958年なので(加山雄三「エレキの若大将」は1965年)、

まったくの勘違いでした。

■創元の新訳シリーズも大詰めだねえ。あとは『赤後家の殺人』『毒殺魔』『アラビアンナイトの殺人』ぐらいかな。

『アラビアンナイトの殺人』は大著だし、このまま品切れ絶版の可能性が大かな。

★『毒殺魔』は国書刊行会から『死が二人を分かつまで』として出てましたよ。

■原題に忠実な『死が~』より『毒殺魔』のほうがそそられるんだがねえ。

『震えない男』も『幽霊屋敷』のほうがいいね。『赤後家の殺人』は改訳されても『赤後家』なんだろうか。

★どうしてですか。

■ハヤカワのほうでは『笑う後家』がミステリ文庫に入るときに『魔女が笑う夜』に改題されたんだ。

たぶん『後家』がよろしくなかったんだろうね。

★じゃあ『赤い未亡人の殺人』……山村美紗みたいだ。

■『赤い部屋の殺人』『赤い密室の殺人』、乱歩か鮎川哲也だね。

★横文字で逃げるとして『レッドウイドウの殺人』でいかが。「メリーウイドウ」が通っているんだから。

■いつになるかわからんが、改訳されるときが楽しみだ。

★創元のカーはあらかた新訳に入れ替わって、新しい読者はそちらで親しんでいくんでしょう。

■良いことだけど、昔の翻訳で慣れてきた身にとっては若干さみしい。

★でも新訳だと旧訳で省略されていた箇所もちゃんと訳出されていますよ。

『殺人者と恐喝者』で、H・M卿がマットで滑って転びそうになる場面は、長谷川修二の旧訳ではカットされていたはずです。

■創元の旧版だった小林完太郎訳『魔女の隠れ家』とか宮西豊逸訳の『死時計』とか読んでおけばよかったな。

★「My Sweet Lord」を何百回と聞き続けるレコスケくんみたいなことを。

■旧版でなじんできたロートルの感覚という前提で書かせてもらえば、

井上一夫、中村能三、宇野利泰といった方々の訳文が懐かしい以上に、

演出もふくんだ訳文だったという事実を改めて感じているんだ。たとえば、

A

「~おまえはジョックだ。よく覚えておけよ。金がほしいのか?」

「あんたからはもらわねえです。わしの名前はーー」

「ジョックだ」(『連続殺人事件』井上一夫訳 1973年17版 P38)

B

「~わたしがジョックと言えばジョックなんだ。それをしっかり頭に叩きこんでおくようにな、若いの。金がほしいか?」

「あんたからはいらないよ、自分の名前はーー」

「だったら、よかった」(『連続自殺事件』三角和代訳 2022年初版 P60)

『連続殺人(自殺)事件』の同じ箇所なんだけど、どっちがいい?

★そりゃあ、新しい訳【B】が良いに決まっているじゃないですか。

旧版はけっこう省略されていたことが分かりますよ。

■忠実に翻訳されることが必ずしも良いわけでもないんだな。面白さは【A】のほうに軍配が上がると思うが。

★それは個人の感覚でしょう。

■個人の感覚ついでに言わせてもらえば、【A】のやりとりには、コメディ映画を思わせる「間」があると思うんだが。

落語や講談、映画などの話芸が基礎教養としてある古い翻訳家ならではの滋味がにじんでいる気がする。

ひるがえって新訳は原著に忠実な翻訳だろうが、なんだか物足りない。

★それは読者側の問題であって、訳者には関係ないでしょう。

どういう場面を思い浮かべるかは、読者の想像力にまかされているわけですから。

■たしかにそうだ。

※

「ぼかぁ、撃たれた!」と、まるでささやくような声でつぶやいている。(『緑のカプセルの謎』宇野利泰訳 1974年9版 P282)

「撃たれた」彼は囁きよりも少し大きなくらいの声で繰り返している。(『緑のカプセルの謎』三角和代訳 2016年初版 P247)

宇野訳の「ぼかぁ」は、てっきり加山雄三のあのセリフをイメージしたものだと思っていましたが、

元版の『東京創元社 ディクスン・カー作品集8 緑のカプセルの謎』の初版が1958年なので(加山雄三「エレキの若大将」は1965年)、

まったくの勘違いでした。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます