今回のブログは、僕が毎日使っているお経本にまつわるお話しです。

(毎日使っているうちに表紙の文字が読めなくなりました笑)

僕が初めて自分のお経本を持ったのは、父が亡くなった9年前。

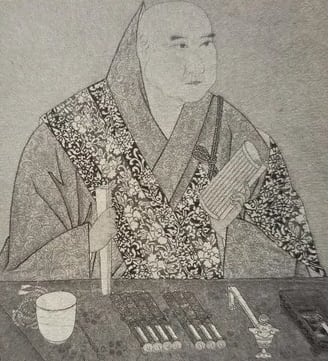

父が晩年使っていた「日蓮宗勤行経典」(池上本門寺監修)↑を相続しました。

法要でよく読まれる部分を抜粋、訓読も載っている上に、勧請から四誓まで書いてあるから、一冊でお勤めが完結できる優れモノ、今でも補助的に使っています。

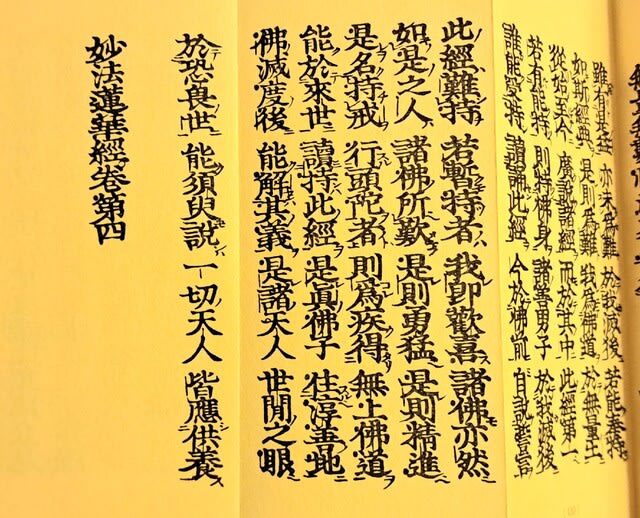

あとを追うように母が亡くなったのが8年前、その頃から法華経の他の部分も読んでみたいと思い始め、身延山の仏具屋さんでカナ付きの一部経「真読 妙法蓮華経一部八巻 二十八品」(大宣堂印刷)↓を購入しました。

朝晩少しずつ練習し続け、とうとう2年前、一部をひと通り読めるようになりました。

僕の拙い信仰における一里塚、すっごく嬉しかったのです。

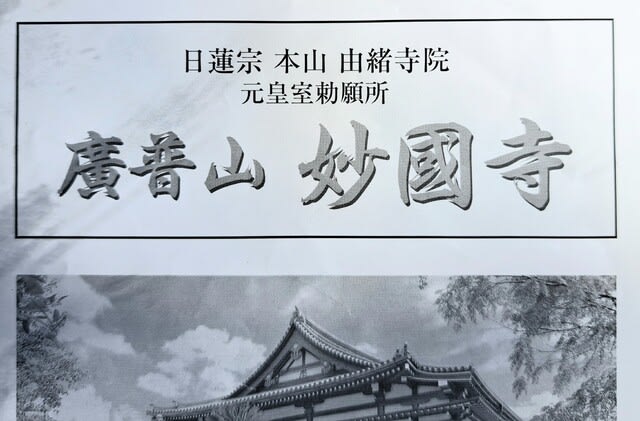

この「真読 妙法蓮華経一部八巻 二十八品」、巻末には平成8(1996)年、浜松長栄寺の服部智量上人が編集、校訂された旨が書かれています。

この服部智量上人にいつか直接お会いして、お礼を申し上げたいと思うようになりました。

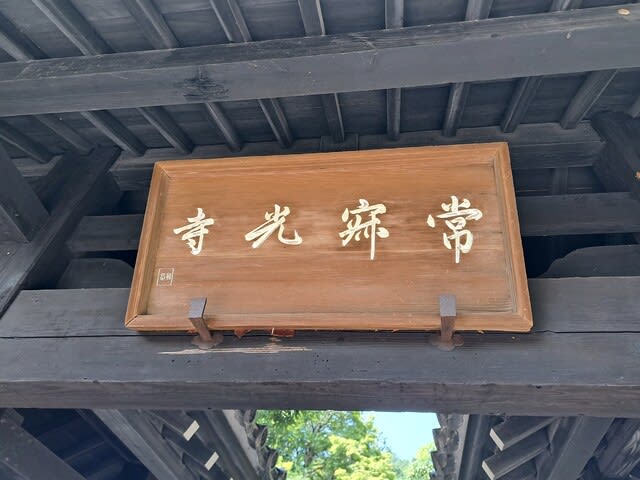

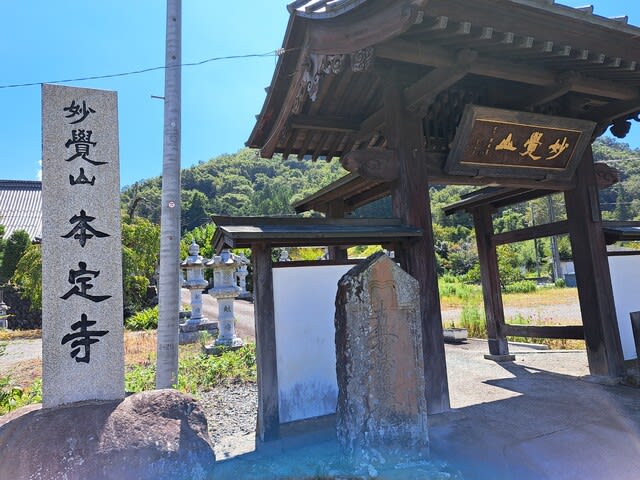

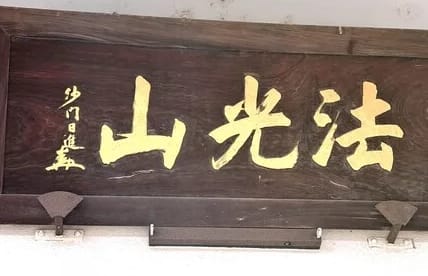

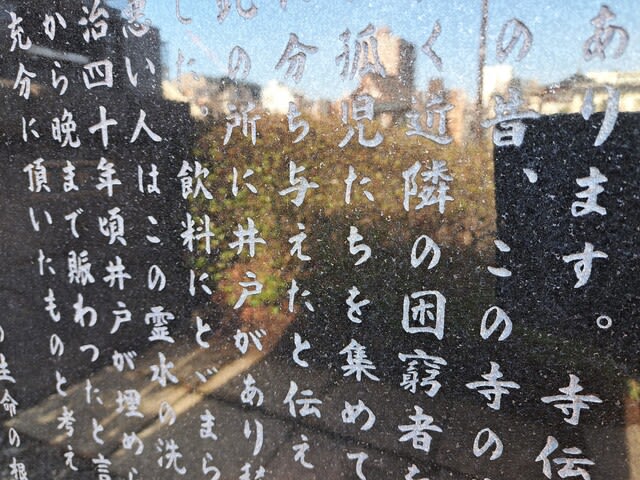

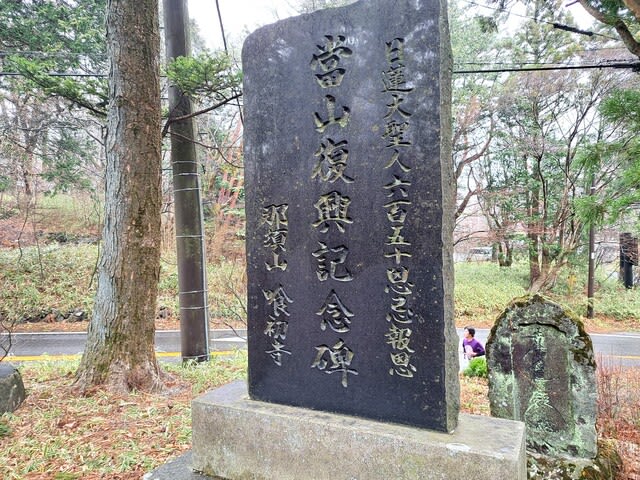

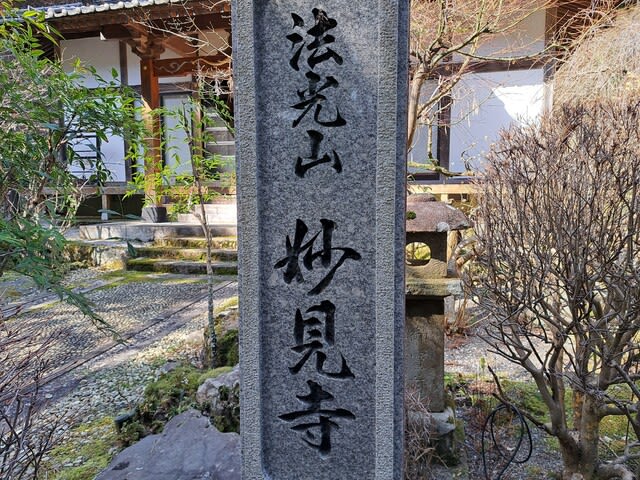

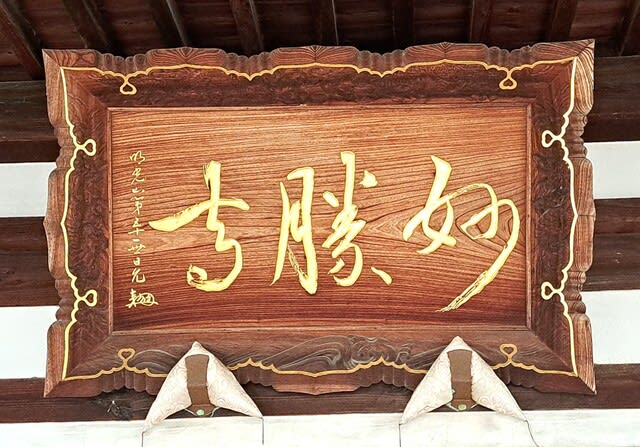

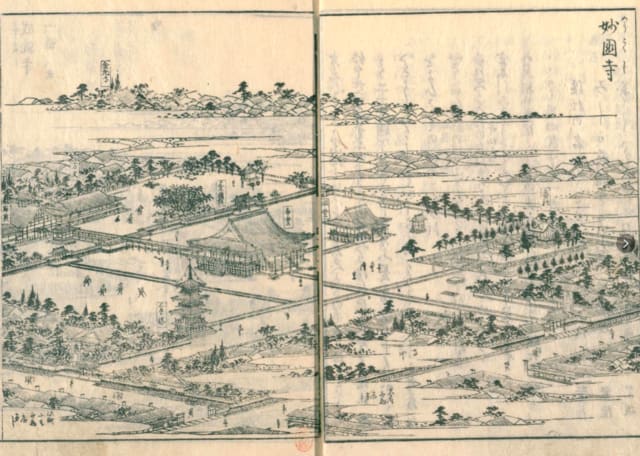

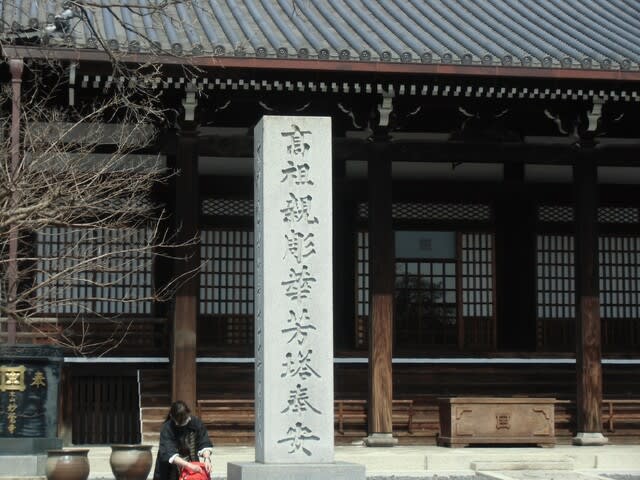

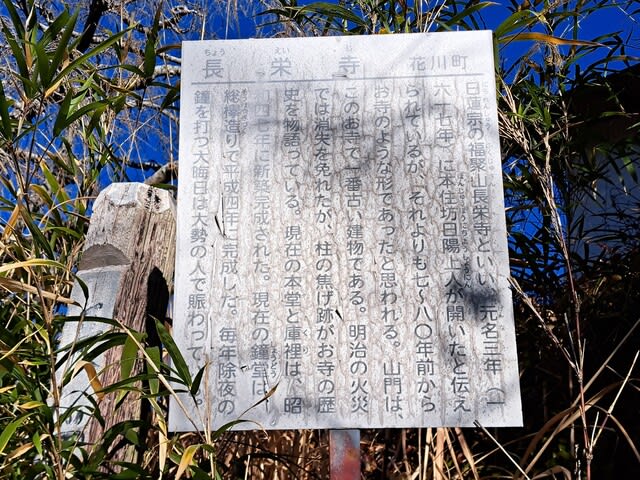

(長栄寺山門)

この1月、東名道の浜松西インターから10分ほどの、長栄寺を訪問しました。

長栄寺は想像以上に寺域が広く、また墓石の数からお檀家さんも相当多いと思われます。

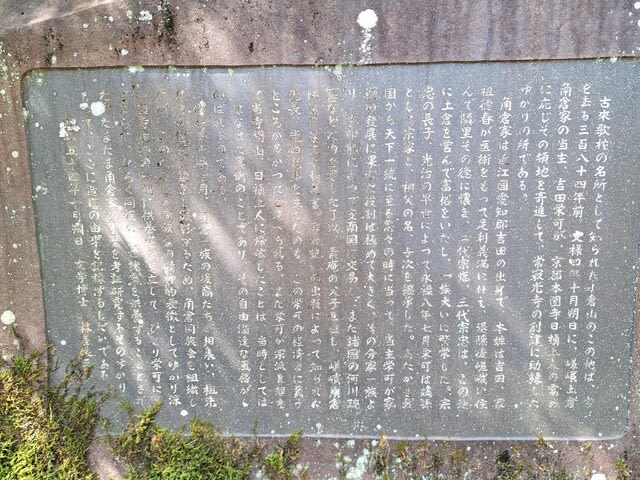

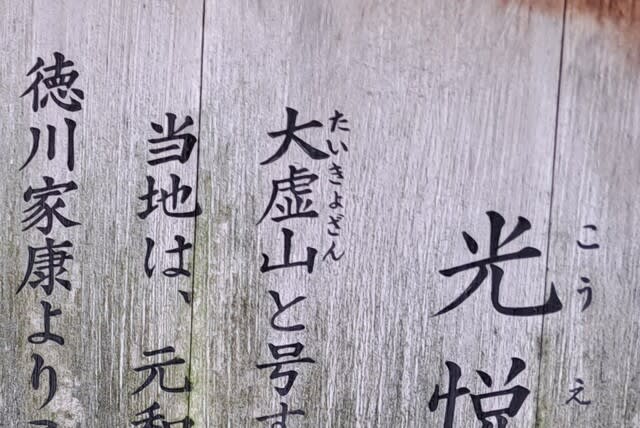

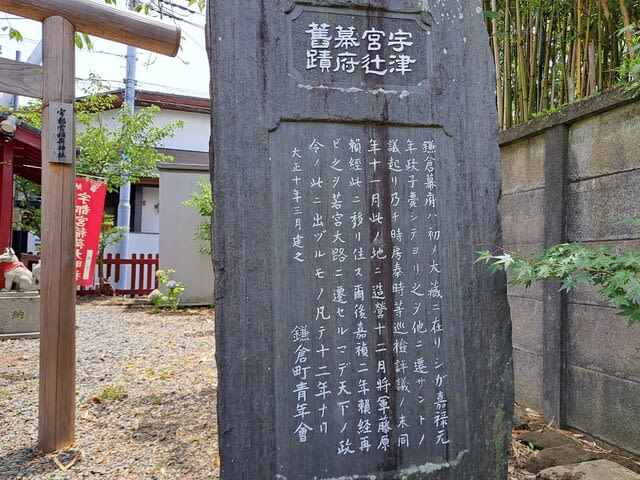

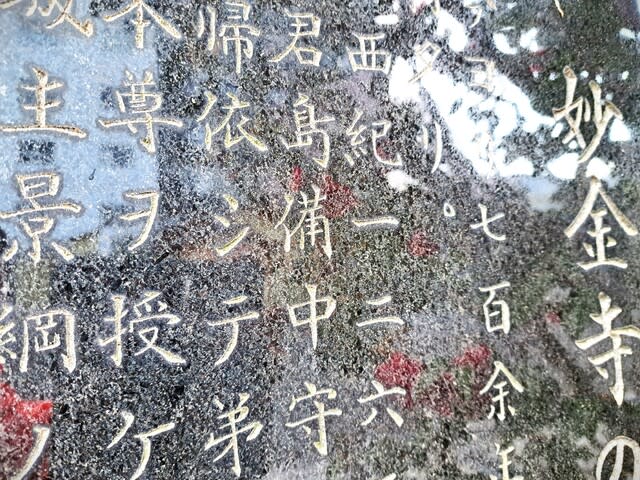

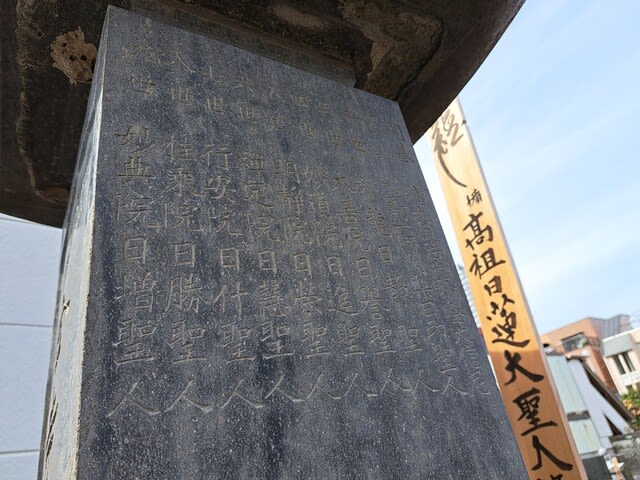

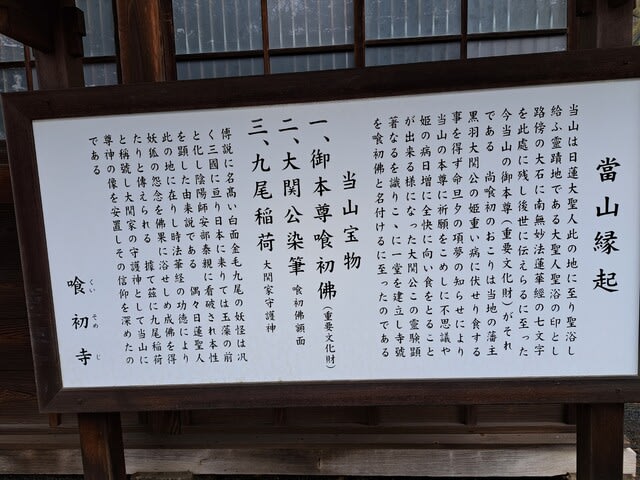

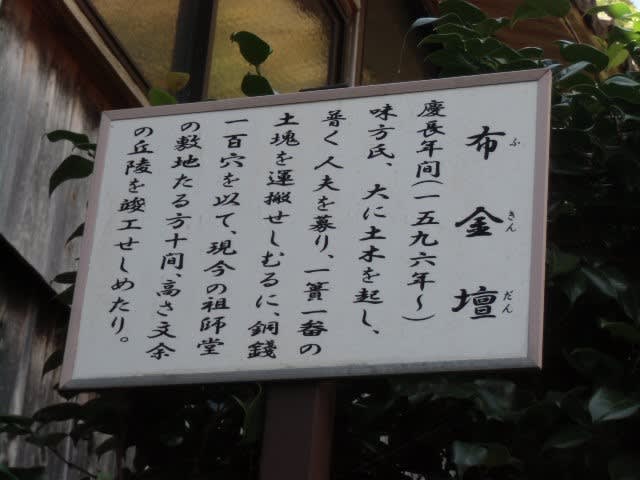

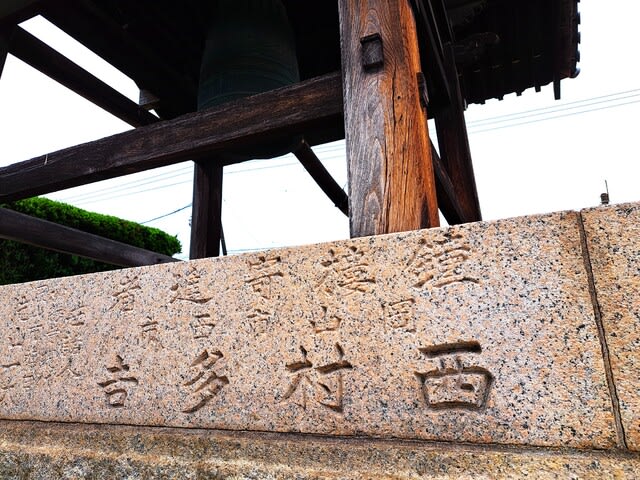

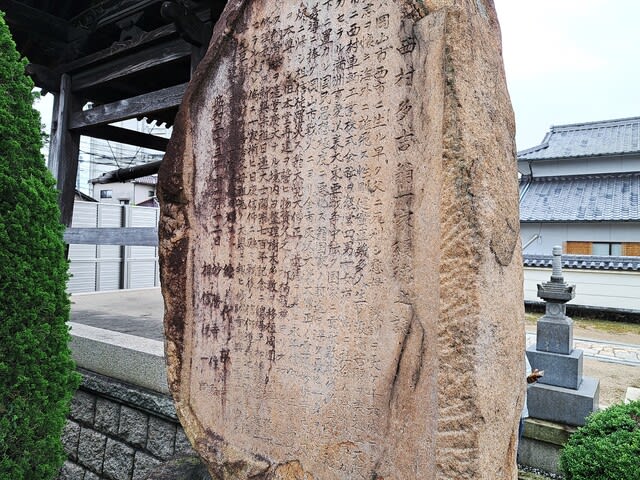

(山門横に掲げられた縁起)

元和3(1617)年の開創と伝わりますが、度重なる火災のため、縁起の詳細は不明といいます。

ただ、旧本寺(浜松西本徳寺※)でも管理していた長栄寺過去帳によれば、古くはそれこそ鎌倉時代以前の戒名も散見するようで、この場所には日蓮宗としての長栄寺が開創される前から、お寺らしきものがあったと推測できるとか。

(※)行学院日朝上人が開山されたお寺

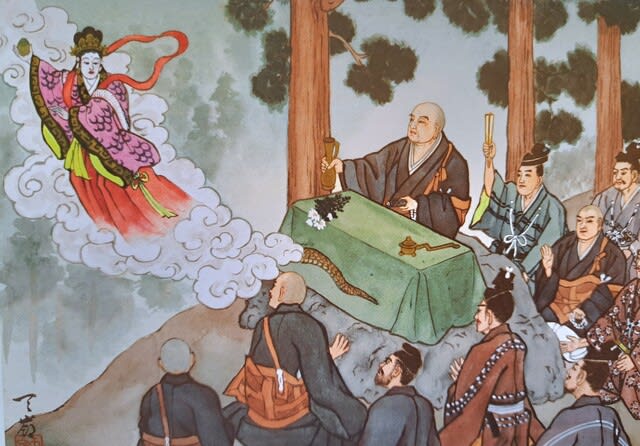

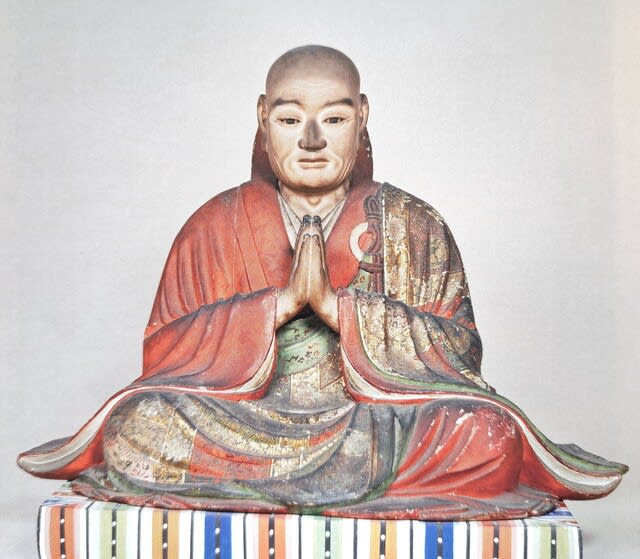

このお堂は「三身宮」です。

長栄寺の守護神である普賢三身大菩薩をお祀りしているそうです。

市川智康上人著「仏さまの履歴書」によれば、普賢菩薩は人の本来あるべき姿(忘れがちですよね!)を衆生に教えるため、化身となって現れるということです。

確証はありませんが、「三身」はその化身のことかもしれません。

(「三階松」は社紋なのかな?)

三身宮の由緒は古く、元亀3(1573)にあった三方原の戦いで、武田軍の攻撃から命からがら逃げ延びた徳川家康が、この地の庄屋・八衛門の導きで三身宮に匿われたという逸話が、当地で伝承されているといいますから、それ以前から存在したのでしょう。

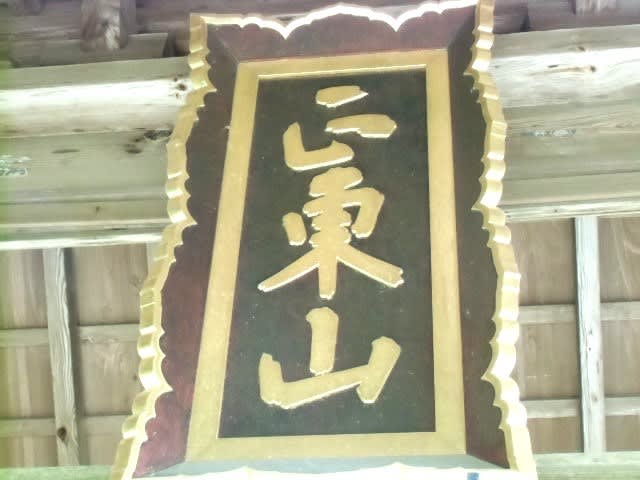

本堂です。

昭和47(1972)年に建立された、鉄筋ベースの堅牢なお堂です。

ご本尊にお参りするため、本堂に入らせていただきました。

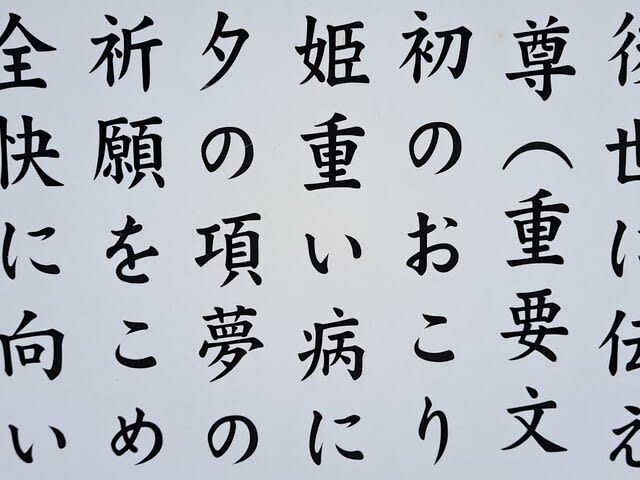

そして、この黒板書きを目にしました。

服部智量上人は14年前、すでに遷化されていました。

お経本を刊行されたのは約30年も前ですから、覚悟はしていましたが、本当に残念です。

せめてもの供養にと、服部智量上人のお経本で、追善のお経をあげさせていただきました。

(「みのぶ」誌 古いバックナンバーは1年分の合本となっている)

実はその後、平成8年の「みのぶ」誌に、服部智量上人の対談が載っているということを知り、早速、身延山布教部にバックナンバーを求めました。

ありました!

平成8(1996)年9月、11月、12月号の3回に分けて掲載されていました。

素人の僕でも一部通して読むことができるようになった「真読 妙法蓮華経一部八巻 二十八品」を、服部智量上人は一人で校訂、編集したこと、そして当時の宗門寺院全てに、なんと無償で贈呈していたことがわかりました。

それゆえ称賛の声が相次ぎ、「みのぶ」誌上で功刀貞如上人(※)と対談することになったそうです。

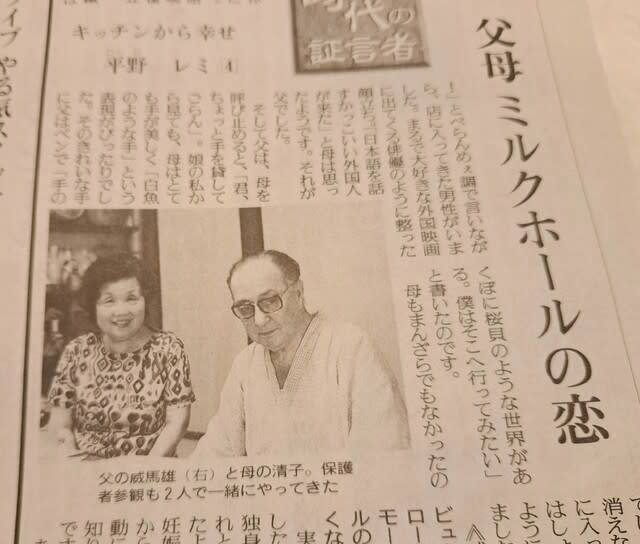

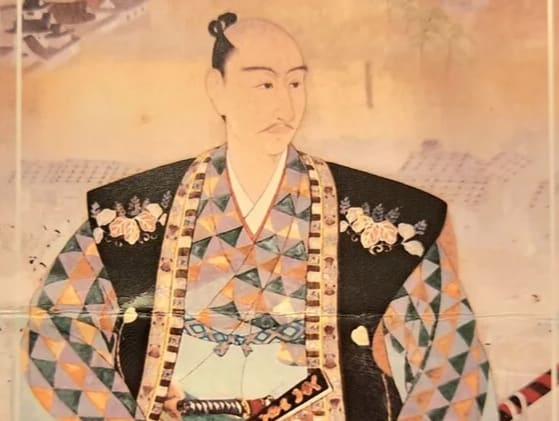

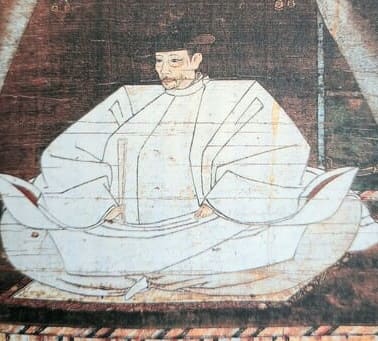

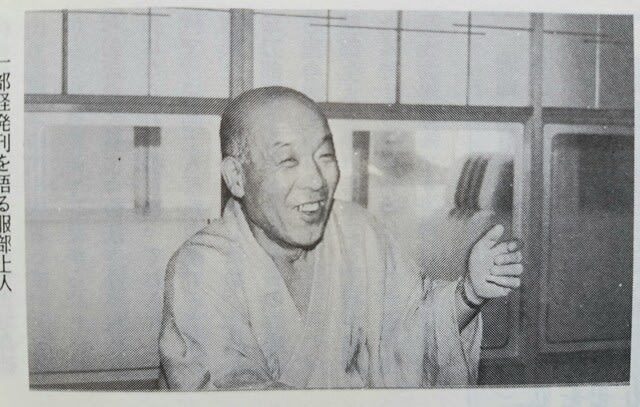

(左が服部上人、右が功刀上人:「みのぶ」誌より引用)

服部智量上人の人となりや、長栄寺のこと、そしてお経本を作った理由が、3回に分けて掲載されています。

以下太字は「みのぶ」誌対談からの引用です。

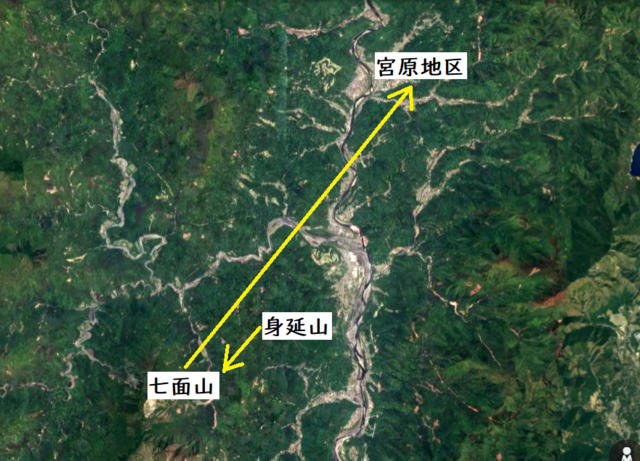

(※)当時の身延山布教部長。七面山奥之院別当として有名なお上人です。

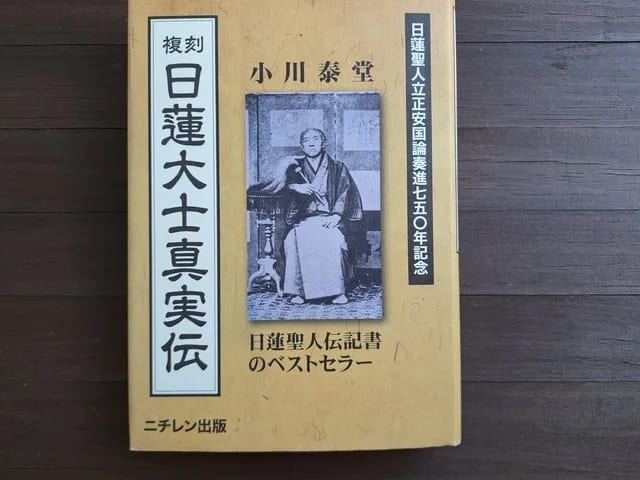

服部智量上人は「お経を読む」ことに、人一倍こだわったお坊さんだと思います。

(身延山久遠寺 御真骨堂拝殿)

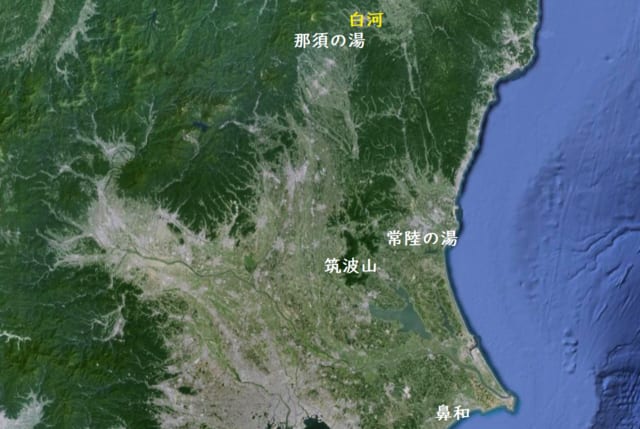

若い頃、身延山布教部におられた時は、祖師堂、御真骨堂でのお勤めが終わると、御真骨堂で「時の鐘が鳴るまでずっとお経をあげていた」そうです。

お父様も日蓮宗僧侶、やはり「暇があれば一日でもお経を読んでいる人」で、服部上人はお経の読み方について、お父様から相当厳しく指導されたといいます。

こうしたスタイル、実はお祖父様から継承されたもので、さらに遡れば、お祖父様の師匠は天竜二俣妙雲寺の住職で、この方が「ものすごくお経を読んだ人」として知られた方だったそうです。

服部智量上人のお経へのこだわりは、その辺りにルーツがあるのでしょう。

ところが服部智量上人、「果たして自分は正確に読んでるかなという、疑問が常にあった」といいます。

師から弟子に伝えられる読み方、各門流独特の読み方、お経本ごとの読み方……ほとんど同じに見えますが、こと細部については意外と、違うんですね。

例えば音読みの違い。

服部智量上人が示された例では「三千大千世界」の世。

「あっちではセと読んだり、こっちではゼと読んだり」。

また、訓読由来の読み方が混在しているケースもしばしば。

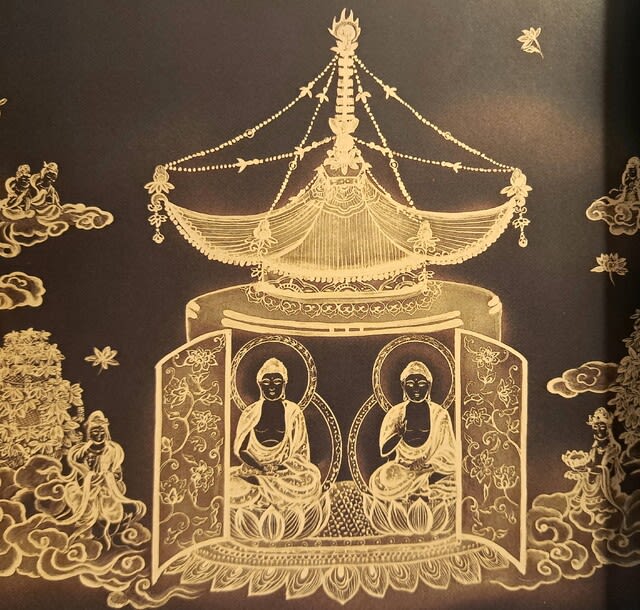

見宝塔品に何度も出てくる「塔中」。

「『とうちゅう』『たっちゅう』と読んだり」しているそうです。

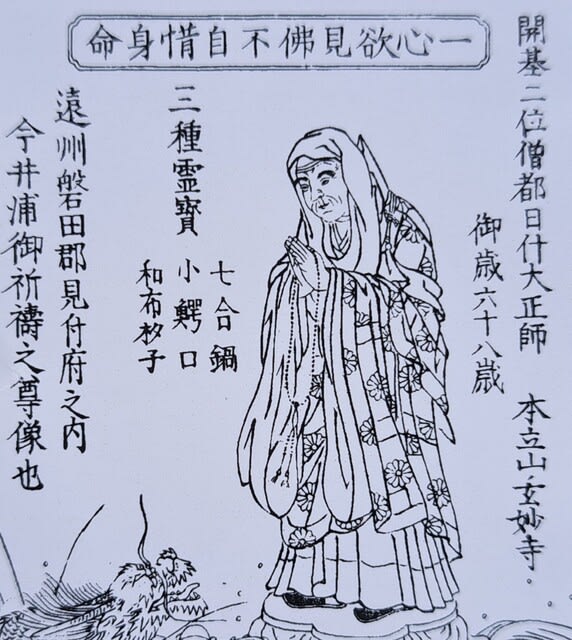

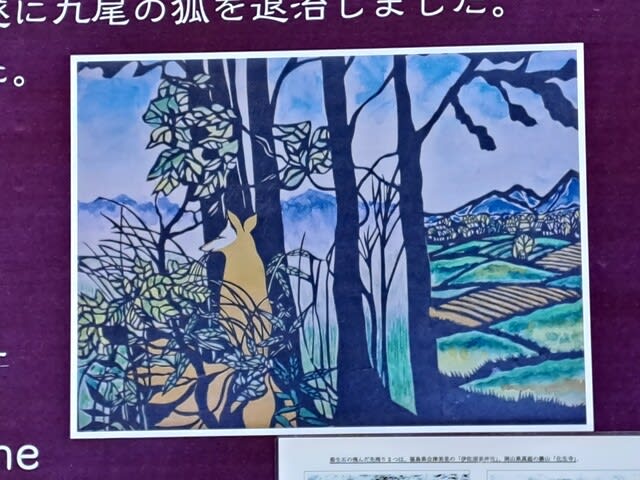

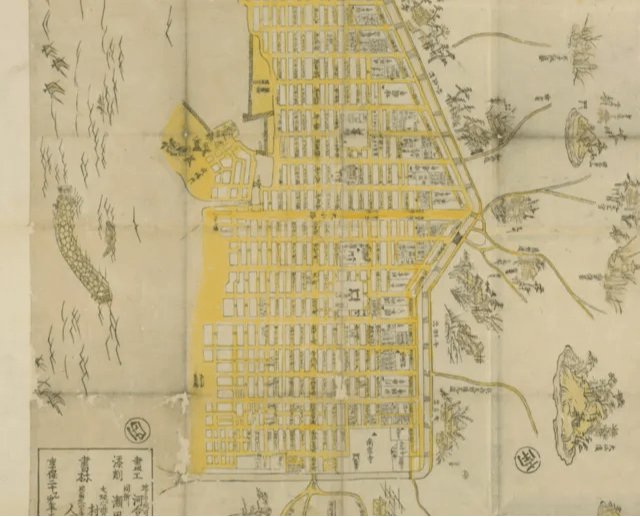

いろいろ調べると、「カナ付きのお経本」自体は、相当昔から存在していたことがわかりました。

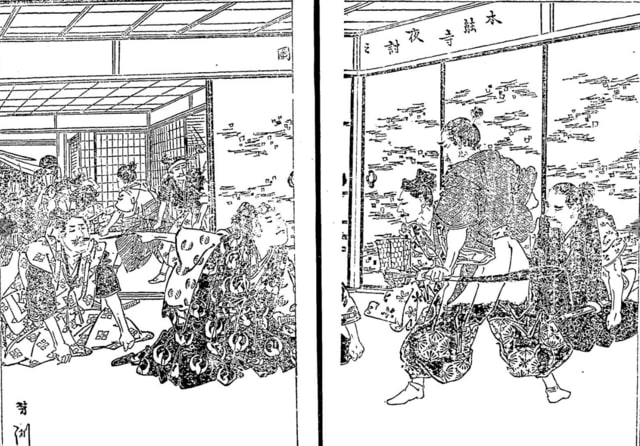

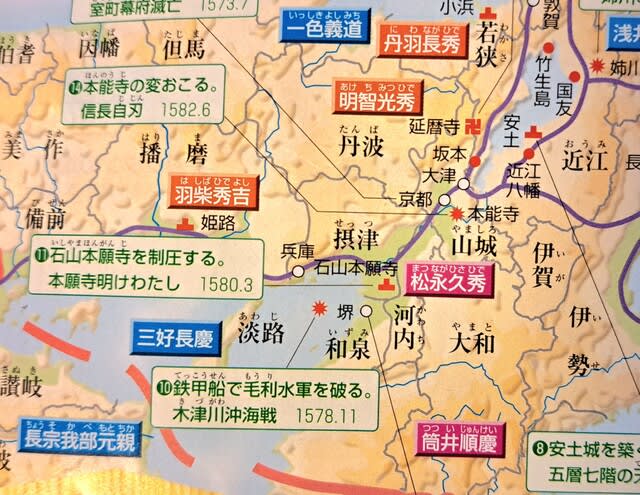

特に江戸中期、尾張出身の久成院日相上人が編纂された「日相本」は、代表的なカナ付き本だそうです。

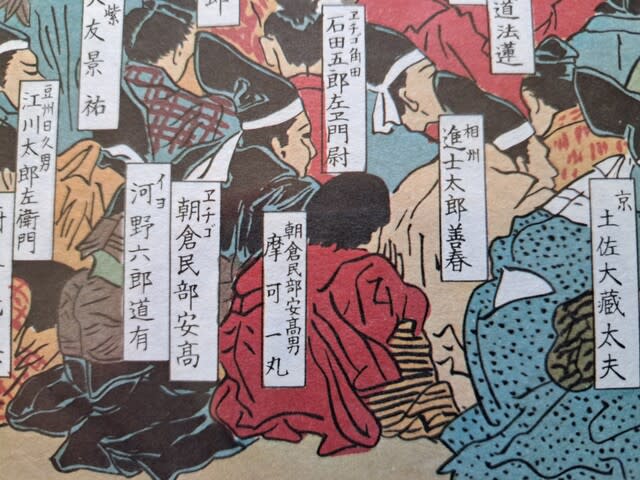

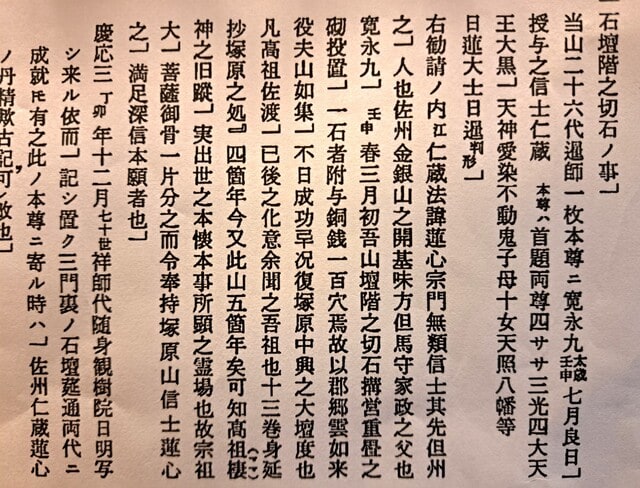

(日相本:河村孝照著「法華経読誦音義宝典」より引用)

ところが日相本、カナは細かく載っていますが、読みを伸ばす部分、縮める部分の表示がありません(例えば「比丘」、1拍で読む部分と2拍の部分があると思います)。

また例えば「佛慧」のカナ、日相本では「ブッエ」とありますが、現場のお坊さんがそう発音しているのか、疑わしい部分もあります。

考えてみれば、世には実に様々なお経本が流通しているわけで、我々はその違いに気付かぬまま、微妙に異なるお経を読んでいるのかもしれません。

自分だけで読んでいる分にはいいですが、例えばこれを自分以外の人に教えることになったら(お坊さんならばよくあるでしょう)、服部智量上人でさえ「100%自信はない」そうです。

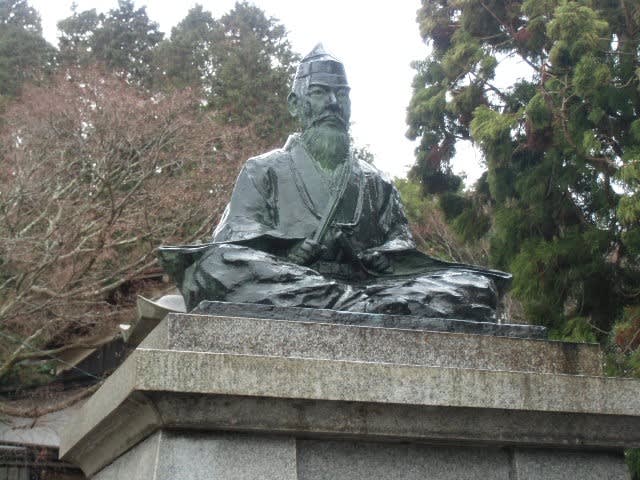

(長栄寺境内の日蓮聖人銅像)

仮に「学者の先生方が、大聖人がどう読まれたかを解明してくれれば、宗定ができます。宗定ができないこと自体、絶対的な読み方がないということでしょう」

しかしながら法華経は日蓮宗の根本経典。

服部智量上人いわく、お経を読む人が疑問を抱えながらでは「一部経を読む人は いずれいなくなってしまう」、そうしたら「行学二道の 行の方は消滅してしまう」とさえ危惧していたのです。

そこで、「邪道(※)」かもしれないが平成の時代にこそ、カナ付きのお経本、それも宗門の隅々にまで行き渡った「定本」が必要、でなければ、読みの違いは統一不可能、と服部上人は確信しました。

(※)昔はカナ付きのお経本を使わせてくれない風潮があったらしい

当時、宗門ではカナ付きのお経本を出す予定がなかったそうで、ならば自分が出すしかないと、発願したといいます。

世に流通するたくさんのお経本を調べ上げ、あるいはカセットテープに録音された音声も参考に、異なる部分をあぶり出し、それらを一つに絞ってゆくという、気の遠くなる作業に明け暮れました。

作業は困難を極め、やめたくなったことさえあるそうです。

それでも息子さんにハッパをかけられながら、実に6回もの校正を経て、遂に完成させたのです。

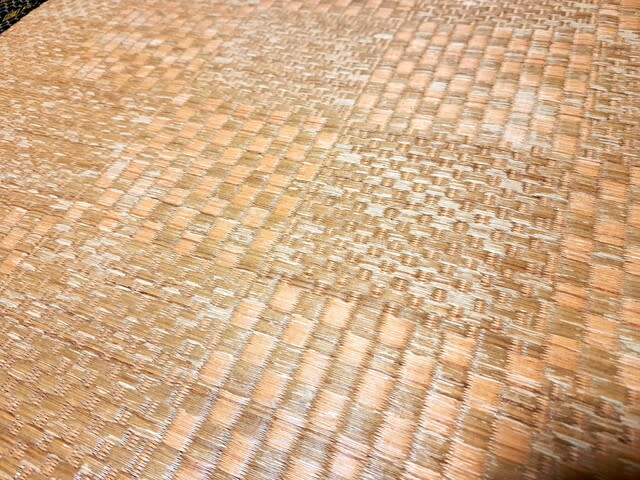

(7年目のお経本。補修しながら使ってます!)

出来上がったお経本は前四巻(1~11)、後四巻(12~28)の2冊で一部経になっています。

どうしても2種類の読み方がある部分はカナを併記してありますし、一字で半拍子(例えば「釋迦牟尼佛」を3拍子で読むなど)の場合は符号が付いています。

(ラインマーカーだらけでスミマセン…)

極力、現在普及している漢字を使っていますし、また何より一句ごとにスペースがあり、極めて読みやすくなっています。

これが日本全国くまなく、4400ヶ寺に行き渡ったのですから、「平成の定本」といっても差し支えないでしょう。

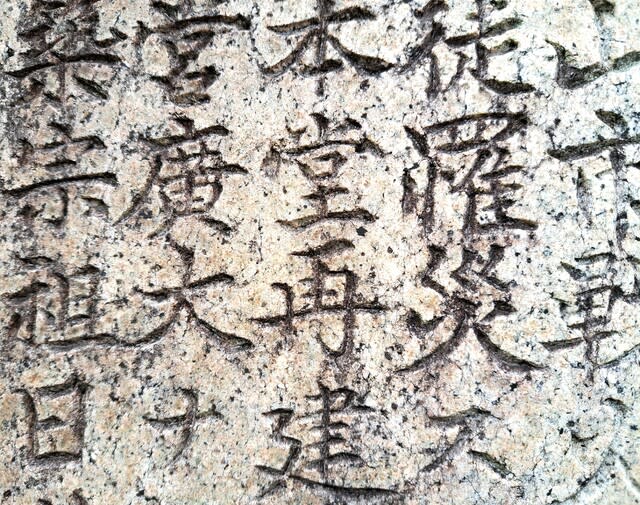

(特に陀羅尼部分の読み、すっごく助かってます)

折しも立教開宗750年(平成14年)を目前に控えた良い砌。

服部智量上人、63才での大偉業でした。

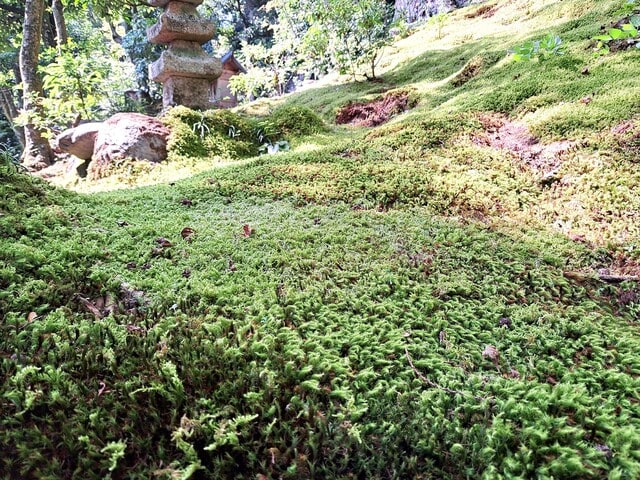

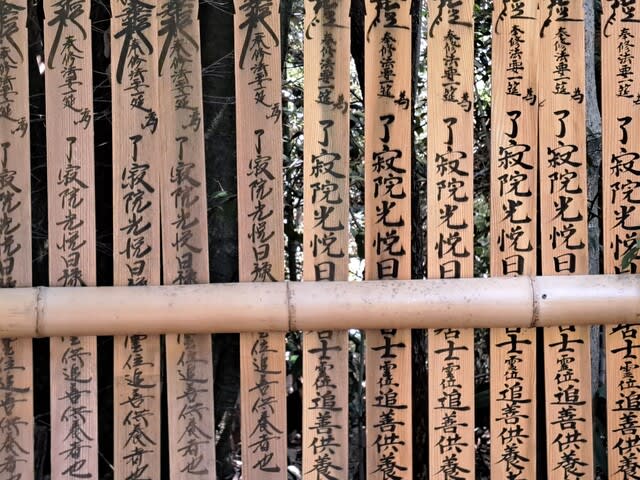

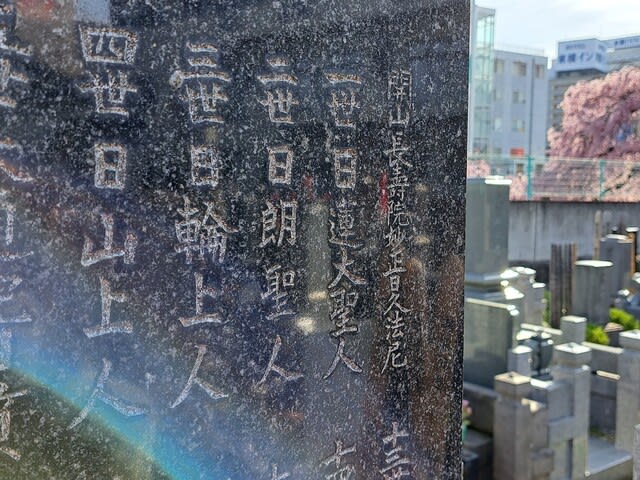

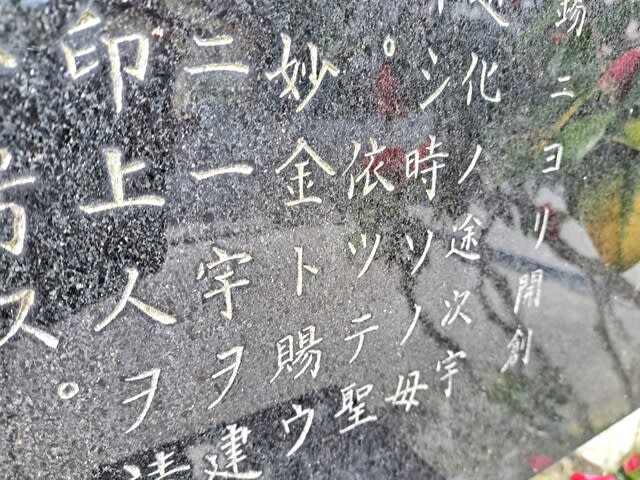

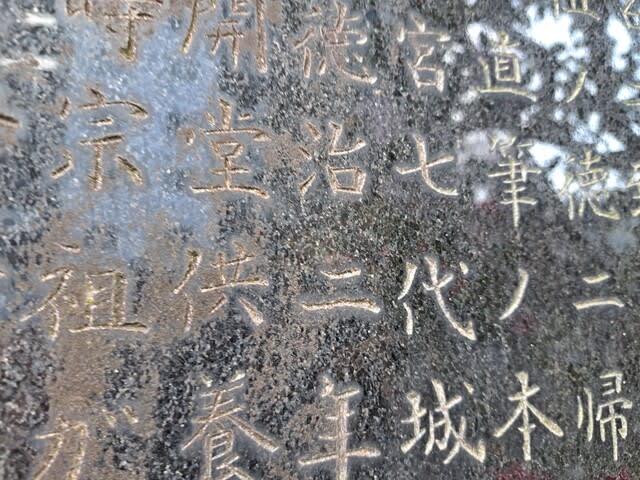

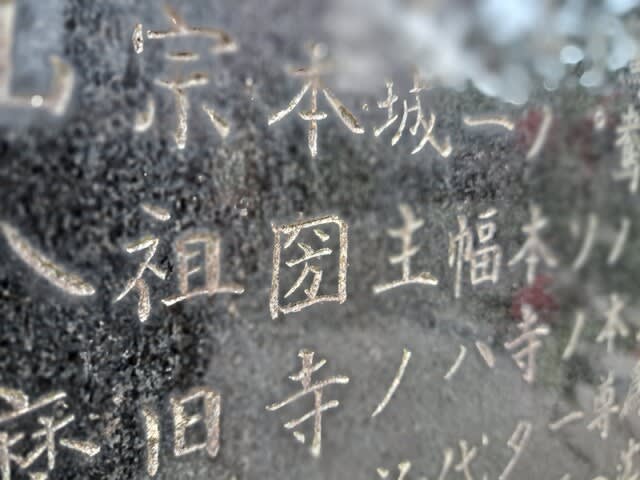

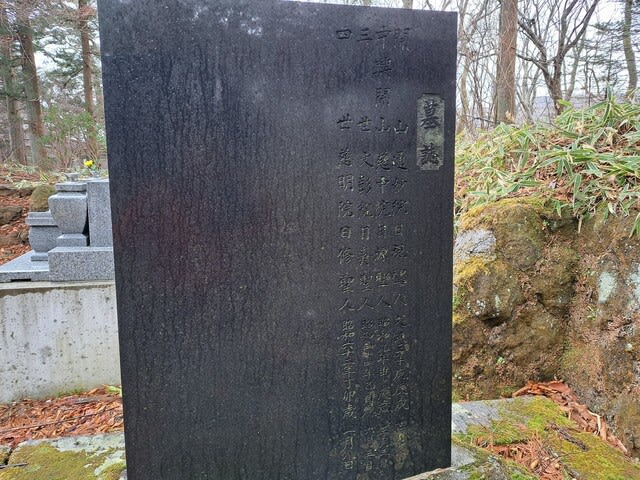

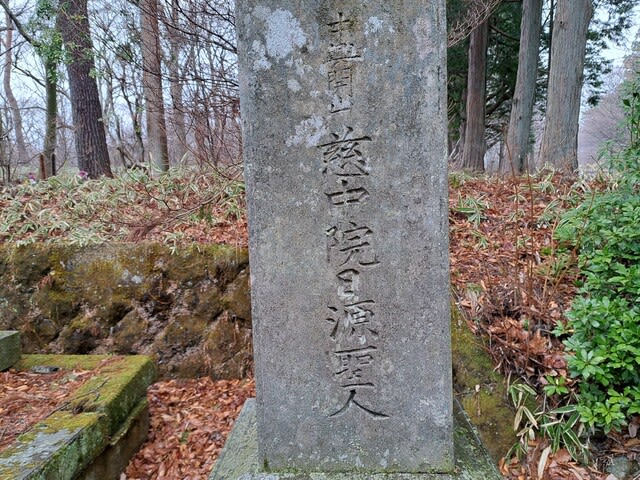

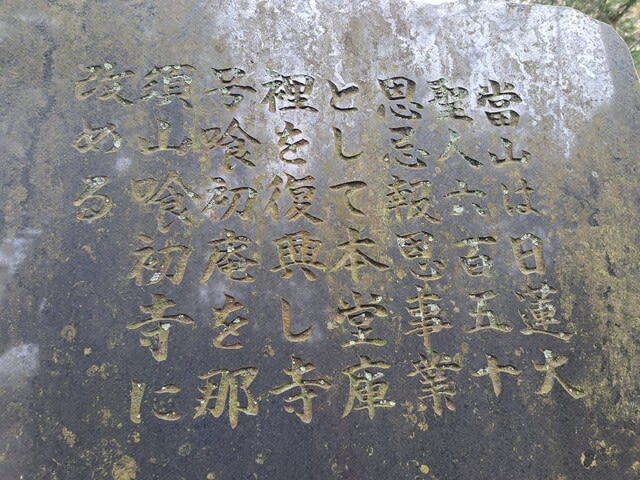

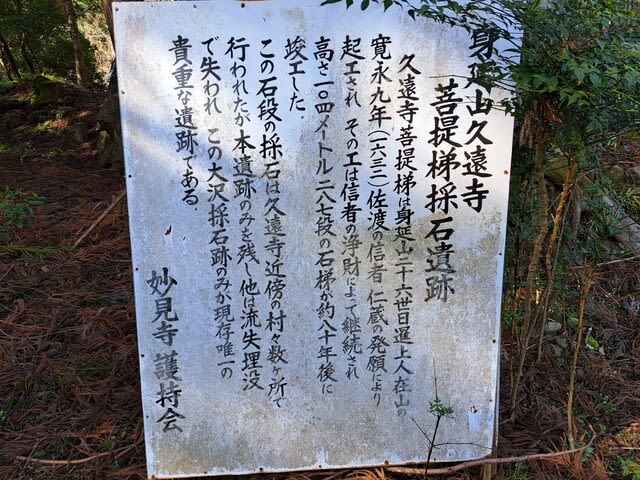

長栄寺、歴代お上人の御廟を参拝。

墓誌には34世までのお上人が刻まれています。

これまで法灯を継いでくださった多くの先師に、心から感謝致します。

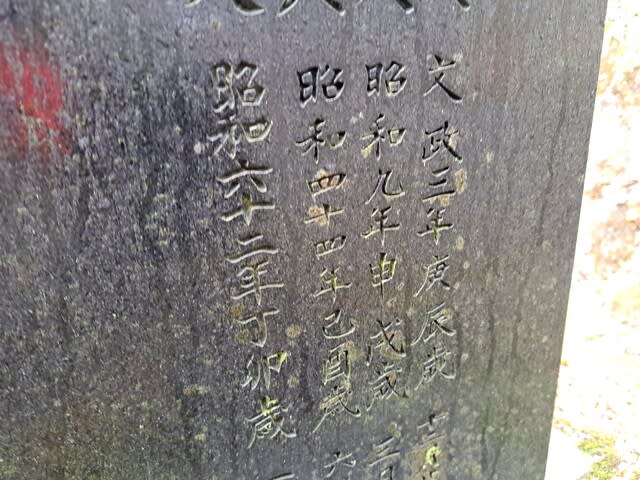

34世が服部智量上人(法号:本信院日秀上人)です。

本来ならば、服部智量上人はお父様のお寺(浜松泉の法光寺)を継承するはずが、ご縁のあった長栄寺が荒廃し始めていたため、昭和37(1962)年、29才の時に、請われて長栄寺に入られたといいます。

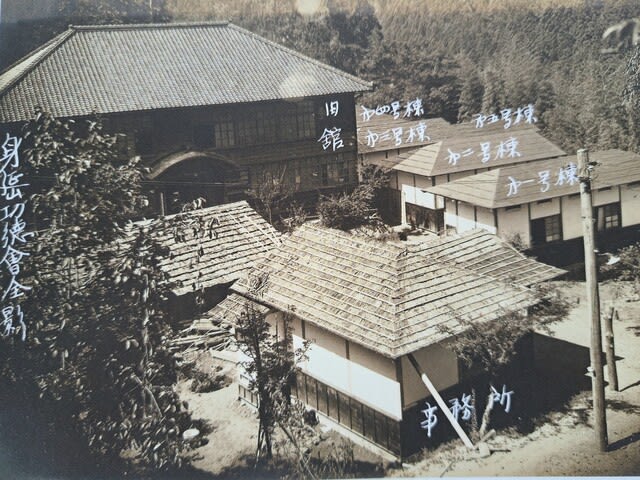

現在、広い駐車場になっている所に、旧本堂があったそうです。

服部智量上人は荒れた寺地を開拓、昭和47(1972)年に本堂を再建、それ以後も庫裡や書院の新築など、ほぼ現在の寺容を整えました。

お経本の製作は、それらが一段落した後のことだったのでしょう。

対談では「住職になってから、ずっと仕事しっぱなしですね」と仰っていました。

服部智量上人は昭和8(1933)年生まれ、僕の亡父の1才上ですから、生きておられたら91才。

どんな声で、どんなお経を読まれたんだろう?

お会いしてみたかったな、そしてお礼をお伝えしたかったな…。

次の世代のために、ひたすら身を削られた聖(ひじり)を想い、墓前で合掌しました。

(一部読むごとにお経本の巻末に正の字を書いてます)

ちなみに、服部智量上人のお経本を使って、2年前から一部経を読み始めた僕は、これまでに26部を読むことができました。

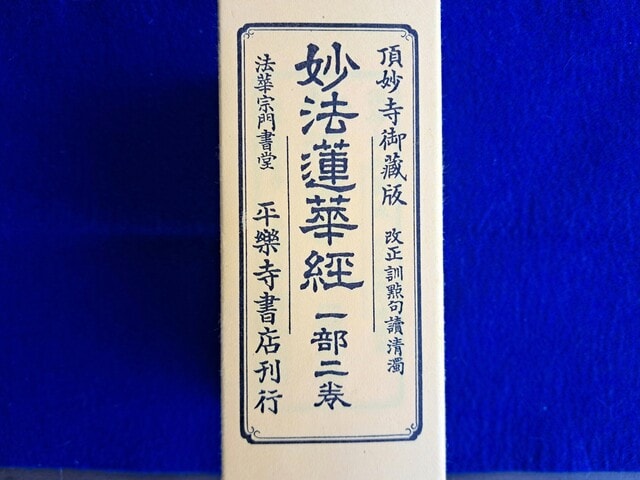

実は最近、カナに慣れすぎてもいけないと思い、僕は生意気にも、カナ無しのお経本(頂妙寺御蔵版)を新たに購入しました。

たぶん全然読めないんだろうな~と、ダメもとで…。

ところが…読めるんです!

句点や旧字には難儀しますが、音読み自体はきちんとできるんです。

これには正直、驚きました!カナ付き一部経に慣れると、カナが無くても読めるんです。

恥ずかしながら僕の脳ミソは、37年間の波乗りで相当、塩漬けになっています。

それでも読めるんですから、カナ付き一部経のメリットは計り知れないと思います。

最後に…

「真読 妙法蓮華経一部八巻 二十八品」の巻末に遺されている、服部智量上人の言葉を記して、今回のブログを終えたいと思います。

(服部智量上人:「みのぶ」誌より引用)

これ小衲(※)薄学にして正確ならざる点もあらんや

されど 将来 部経読誦の妙音 絶えることもあらんやを憂い

意を決して出版す

”妙法蓮華経は 我等僧侶の命なり”

願わくば各聖 精進ありて 部経読誦の妙音 梵天に響かんことを祈る

以て開宗七百五十年の鴻恩に擬す

平成八年四月二十八日

浜松 長榮寺小住 服部智量

(※)しょうのう:僧侶が自らを謙遜していう言葉

服部智量上人、本当に、本当にありがとうございました!

お経本、生涯大切に使わせていただきます。

(参考文献)

・「みのぶ 第八十七巻」(平成8年:身延山久遠寺 身延教報社)

・「みのぶ 第八十七巻」(平成8年:身延山久遠寺 身延教報社)

・「法華経読誦音義宝典」(昭和52年:河村孝照 国書刊行会)

・「仏さまの履歴書」(昭和54年:市川智康 水書房)

・「仏さまの履歴書」(昭和54年:市川智康 水書房)

・「日蓮宗勤行経典」(平成3年:池上本門寺 日本仏教普及会)

・「真読 妙法蓮華経一部八巻 二十八品」(平成8年:服部智量 大宣堂印刷)

・「頂妙寺御蔵版 妙法蓮華経一部二巻」(平成19年改正:本山頂妙寺 平楽寺書店)

・「真読 妙法蓮華経一部八巻 二十八品」(平成8年:服部智量 大宣堂印刷)

・「頂妙寺御蔵版 妙法蓮華経一部二巻」(平成19年改正:本山頂妙寺 平楽寺書店)

なお、服部智量上人の対談記事を「みのぶ」誌バックナンバーから特定、入手の手配までしてくださった身延山布教部 望月上人に、この場を借りて厚く御礼申し上げます。