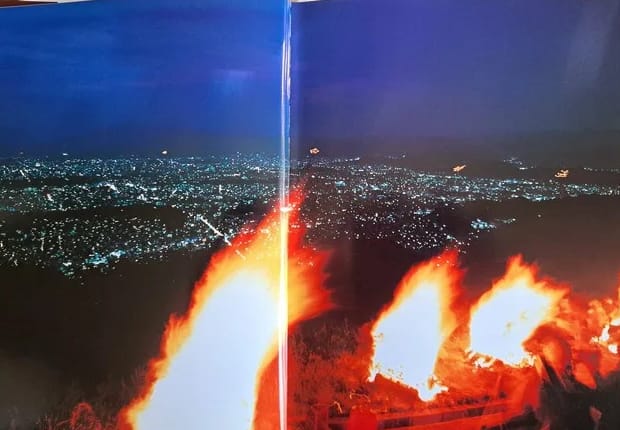

毎年8月16日、京都の夜空に繰り広げられる「五山送り火」。

(↑光村推古書院「京都大文字五山送り火」より引用)

遠い昔から、精霊を送る大切な行事として、行われてきました。

最近ではBSでも生中継してくれますよね!

僕も先祖に感謝しながら、テレビに向かって合掌なんかしちゃいます。

五山送り火という通り、京都を囲む五つの山の斜面に松明を焚くわけですが、このうちの一山が、日蓮宗ゆかりの松ケ崎西山・東山に焚かれる「妙法」送り火です。

五山送り火の3週間後、松ケ崎を訪問しました。

松ケ崎は京都駅から地下鉄烏丸線で北に9駅、20分くらいでしょうか。

広大な宝が池公園のお山に抱かれた、閑静な住宅地を歩きます。

道の脇には水路があり、涼しげな雰囲気!

軽トラがやっと通れるほどの路地の奥に・・・

法塔が見えてきました。ここが涌泉寺ですね。

山号は松﨑山です。

涌泉寺の歴史は古く、平安初期に開創された歓喜寺をルーツとするようです。

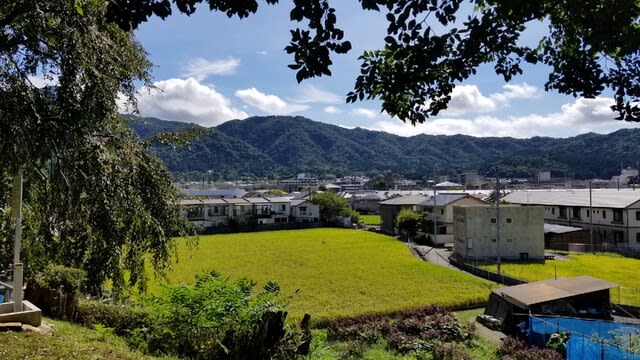

(↑松ケ崎から東を望む)

当時、比叡山の西麓(京都側)は延暦寺の寺領だったといいます。歓喜寺は比叡山三千坊の一つ、天台寺院としての歴史を刻んできました。

(↑涌泉寺境内にある当山二祖・実眼僧都の歌碑)

鎌倉時代になり、時の住職である実眼上人が、日像上人のお説法を聞いたことをきっかけに、お寺が大きく変化してゆきます。

日蓮聖人のご遺命を果たすために上洛した日像上人は、洛中でいちばん賑わっている北野天満宮の門前で、道行く人々に辻説法をしていたといいます。

弁舌鮮やかな日像上人のこと、聴衆は日を追うごとに増えてゆきました。

(↑日像上人布教のご霊跡・北野御前通の妙喜山法華寺)

ある日、何かの用事で洛中を訪れていた実眼上人は、町なかで日像上人のお説法を聴き、目からウロコだったのでしょうね、その場で日像上人に帰依しました。

実眼上人は早速、松ケ崎に帰り、村人の教化に勤しみます。

ところが、実眼上人は松ケ崎村民の布教に苦慮します。

それまで天台宗の門徒として先祖代々、信仰を守ってきた村人達にとって、実眼上人の言い分も分かるけど、いざ改宗というのは、あまりに高いハードルだったのでしょう、何年経っても信者さんが増えませんでした。

そこで実眼上人は、旧暦お盆の3日間、日像上人を松ケ崎に招き、直々に村人にお説法をしてもらったそうです。

(↑涌泉寺境内にある宗祖日蓮聖人、開山日像上人の供養塔)

この効果は抜群で、全村民が一人残らず、改宗したということです。徳治元(1306)年のことでした。

住民全員が法華信仰となる「皆法華」は、大覚大僧正の築いた備前法華がよく知られていますが、実は師僧・日像上人にその根源があったのですね!

ところで、歓喜寺が現在の寺名・涌泉寺となる経緯は、少々複雑です。僕も理解するまで3回、縁起を読み直しました!

松ケ崎の全村改宗を成し遂げた日像上人はこの時、寺名を歓喜寺から妙泉寺と改めました。お寺の背後に滝がある、というのが理由だそうです。

(↑七面堂と滝)

実際、現在の涌泉寺境内の山裾からは滝が落ちています。

地元ではここを「松ケ崎の七面山」として、今も大切に清めているそうです。

妙泉寺は地域の法華信仰の拠点として、塔頭を6坊も擁するほど、発展したといいます。

妙泉寺塔頭のうち本涌寺は天正2(1574)年、教蔵院日生上人によって開創されました。

(↑涌泉寺山門前にある「法華宗根本学室」の碑)

教蔵院日生上人は宗学の研究者、教育者として殊に有名な方で、本涌寺内に講堂を建て、宗門初の学校・松ヶ崎檀林を開きました。

つまり、本涌寺は妙泉寺塔頭でありながら、宗門檀林として、独自の歴史を刻んでいったわけです。

時は流れ明治維新を経て、仏教を取り巻く環境が激変します。妙泉寺も従来通りというわけにはゆかなかったのでしょう、本涌寺を除く塔頭5坊(大乗院、止静院、実成院、宝泉院、玉禅院)と合流することになります。

(↑涌泉寺山門前にある「法華宗根本学校道」の碑)

一方、本涌寺は明治5(1872)年の学制発布に伴い、明治政府により松ヶ崎檀林が廃止されてしまいます。もうこの時代、本涌寺=松ケ崎檀林だったはずですから、本涌寺にとって檀林廃止は大きなダメージだったでしょう。

講堂のみを残して徐々に荒廃していったそうです。

(↑涌泉寺本堂の扁額)

大正7(1918)年、地元小学校の敷地拡張のため、妙泉寺と本涌寺は合併します。寺名は両寺の一字を取って、ここでやっと(!)涌泉寺となり、現在に至ります。

長かったですね~!理解できました?

涌泉寺の境内に戻りましょう。

こちらは生師廟、松ヶ崎檀林を開いた教蔵院日生上人の御廟です。

教蔵院日生上人は、若い頃から比叡山などで広く深く学ばれ、また宗門の著名なお上人達にも師事されていたようです。

当時、日蓮宗門が壊滅寸前まで追い込まれた天文法難から数十年が過ぎ、教団の復興とともに、学問もまた盛り上げてゆこうという機運も、高まっていたのでしょう。

教蔵院日生上人は、教育者として頭角を現します。

下総国に飯高檀林を開いたのも、教蔵院日生上人です。

実は先日、偶然にも千葉県の飯高檀林跡(飯高寺)を訪問する機会がありました。

↑画像の石碑にあるように、飯高檀林は現在の立正大学のルーツとなるそうです。

身近なあのお上人、このお上人も皆、いわば教蔵院日生上人門下なのでしょうね。

飯高檀林・歴代化主の御廟には、その中心に教蔵院日生上人の供養塔↓がありました。

下総出身の日像上人が上洛し、苦労して帝都開教を果たした二百数十年後、今度は日像上人の法孫が、京都から下総に行って、檀林の基礎を築いたのです。

深いですね・・・。

(↑飯高寺近くにある中村檀林開祖・日圓上人塚)

他にも調べてみると、飯高檀林の4世は中村檀林を開いていますし、中村檀林の21世は水戸光圀公が開いた三昧堂檀林の初代化主となっています。更に小西檀林の初代化主は松ヶ崎檀林から招いたお上人・・・と、関東の名だたる檀林は、元を辿れば教蔵院日生上人に行き着くのです。

このため教蔵院日生上人は「檀林の鼻祖(※)」といわれるそうですよ。

(※)元祖、始祖のこと

話を松ケ崎に戻しましょう。

山門です。

薬医門なのかな?周囲の環境に溶け込んでいます。

山の斜面にあるお寺らしく、平地の少ない境内です。

現在の涌泉寺境内に、旧・本涌寺があったといわれています。

旧・妙泉寺があった場所は現在、松ケ崎小学校になっています。

涌泉寺の本堂です。

ちょっと特徴的な造りですよね!

それもそのはず、本堂はもともと松ヶ崎檀林の講堂だった建物なんですね。

確かに学校っぽい!

先述の飯高寺本堂↑も、昔の飯高檀林講堂だった建物です。間口が広いところなど、よく似てますよね!

本格的な檀林というのは、多くの学僧を受け入れるわけですから、装飾云々より、機能性を重視するんでしょうね。

涌泉寺本堂の真下には、尼衆宗学林があります。

尼衆宗学林は、宗門唯一の尼僧さんの学校です。

大正8(1919)年、明治天皇の叔母にあたる村雲御所瑞龍寺10世の瑞法院日榮上人により創設されました。

行儀作法から華道、茶道、宗学に至るまで、バッチリ教えてくださるそうですよ。

涌泉寺境内の一画は、保育園になっています。

尼衆宗学林といい、保育園といい、人間の根っこの部分を形成するという意味では、松ケ崎檀林はいまだに、脈々と続いているのかもしれません。

保育園の横に細道があって、歩いてゆくと・・・

別の山門が見えてきた!

こちらは松﨑山妙円寺です。

松ケ崎檀林の能化(教師)だったお上人が創建したお寺だそうです。

こちらにお祀りされる大黒天は、開運招福、商売繁盛の神様として親しまれているといいます。

もともと皆法華の土地柄、涌泉寺や妙円寺なども含め、この辺り一帯が「松ケ崎霊場」なのでしょう。

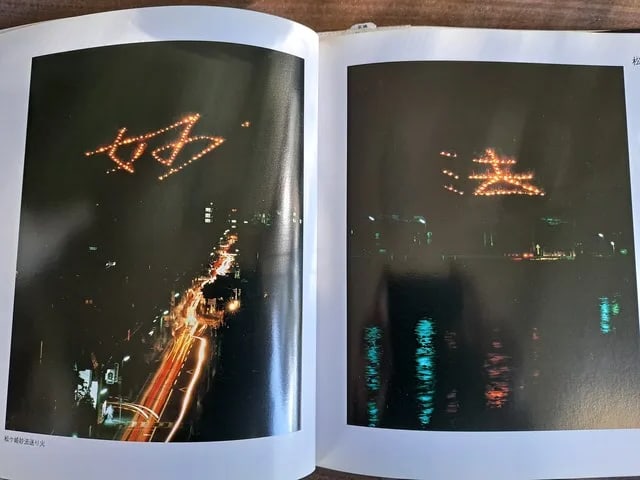

そうそう、五山送り火「妙法」の文字が焚かれていたのはどこかな?

さんざん探して見つけました!

(↑宝池自動車学校越しに松ケ崎西山を望む)

「妙」の字は、涌泉寺から西に1kmくらい、松ケ崎西山(万燈籠山)の斜面に、読むことができます。

鎌倉時代、日像上人が山の南面に自ら杖を引いて書いた、巨大な「妙」がルーツだそうです。

「法」の字は、妙円寺の真後ろ、松ケ崎東山(大黒天山)の斜面にあります。

こちらは江戸時代、旧・妙泉寺末寺の日良上人が書いた「法」の字をルーツとしています。

ちなみにお山には入山禁止です!

ていうか文字が巨大すぎて、遠くから見なければ絶対にわからないでしょう。

「妙法」の二文字、創始の時代は違えど、ここ松ケ崎に、妙法蓮華経がずうっと根付いてゆきますように、との願いが込められているのでしょう。

(↑光村推古書院「京都大文字五山送り火」より引用)

日像上人が松ケ崎でお説法をされたのが旧暦お盆の3日間、最初は法華経への改宗を祝って始められた行事が、のちに先祖の霊を送るという側面が強くなっていったのだと思われます。

(↑妙円寺大黒天の鳥居越しに松ケ崎東山を望む)

8月16日、送り火がともると、松ケ崎の住民たちは先祖のお位牌を外に出し、山に向けて祈るのだそうです。

そして送り火が鎮火した頃、浴衣に着替えて涌泉寺境内↑に集まり、改宗当時から伝承される題目踊を奉納して、お盆が終わるといいます。

(↑松ケ崎立正会館)

現在、松ケ崎立正会の会員さんが「妙法」送り火の運営一切を担当してくださっているようです。

本当にご苦労様です!

いつか実際に「妙法」送り火、見てみたいなぁ。