沼津市にある、日蓮聖人が開山に関わったお寺を訪問してきました!

伊豆の天城山に端を発する狩野川は、ここ沼津で駿河湾に注ぎます。

狩野川からほんの20~30mの場所、下河原という場所に、妙覚寺があります。

山門です。

何というか、格式を感じますね!

山号は満松山です。

この界隈を、昔は満松といったそうです。

松林の風景を連想しますね。

ちょうど桜が満開の時期だったので、境内全体が明るく感じます。

本堂です。

一般的なお寺と比べ、少し高床になっているのは、狩野川の畔だからでしょうか。

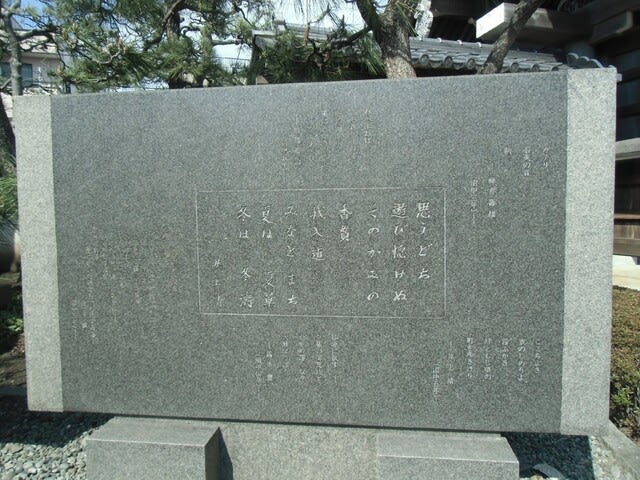

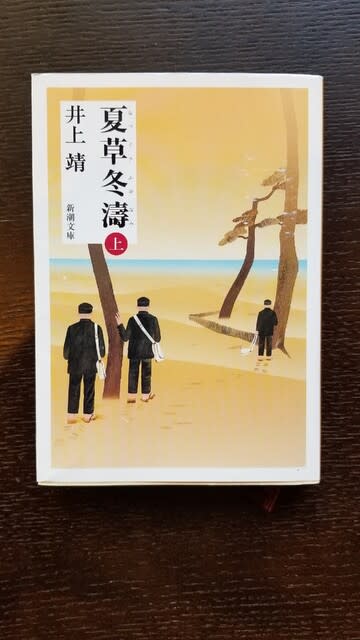

昭和の文豪・井上靖の文学碑です。

井上靖は若い頃、ここ妙覚寺に寄宿しながら沼津中学校に通っていたようです。

自伝的小説・夏草冬濤(なつぐさふゆなみ)には、「妙高寺」として登場します。

快活な寺の娘に「お祖師様を拝んでいきなさい」と諭されるシーンなど、宗門寺院ならではです!(小説内では何故か「禅宗」となっていますが)

昭和6年に建立された石碑に、妙覚寺の由緒が刻まれていました。

妙覚寺は平家にルーツを持つお寺です。

平安時代末期、皇族や公家の対立は、武士の力を借りた武力闘争に発展してゆきました。

この混乱の中、平清盛は保元の乱(1156年)、平治の乱(1159年)で一人勝ちし、政治の実権を握ります。武家政権の始まりです。

しかし、清盛の政治は独裁色が強く、武士や公家の反発を生み、源氏の挙兵につながります。

源平の合戦は、壇ノ浦の戦いで源氏が勝利して、終結します。

早速、平家の残党狩りが始まり、平高清も京都で捕えられました。

平清盛の曾孫・高清は、「六代御前」と呼ばれた、平家本流の御曹司です。

平家隆興の基礎を作った平正盛から数えて六代目のため、その通称だと云われています。

六代は護送され、駿河の千本松原で処刑されることになりました。

しかし斬首直前に届いた赦免状により、刑は中止されます。

文覚(もんがく)上人の懇請によるものでした。文覚上人は源頼朝の挙兵を促したことでも知られる真言僧で、頼朝からの信頼が絶大だったのでしょう。

これを機に、六代は出家、文覚上人の弟子となり、妙覚と称するようになりました。

正治元(1199)年に源頼朝が亡くなり、政情が不安定になる中、文覚上人はある事件に巻き込まれ、佐渡に流されてしまいます。

後ろ盾を失った六代(妙覚)はこの時に、連座の名目で、田越川原で処刑されたと云われています。

(↑画像は逗子を流れる田越川)

田越川沿いに↑六代御前の墓があります。

その死を憐れんだ村人達が築いた墳墓だということです。

平家嫡流の、最後の一人だったためでしょうか、墓所は意外と大きく、現在もよく清められています。

一方、六代の首は直臣だった斎藤六範房が持ち帰り、沼津・千本松原の松の根元に埋めたと云われています。

千本松原の一角に、↑六代松の碑があります。

残党狩りで捕らえられた時、六代はまだ元服も済んでいない12才そこそこの年齢。文覚上人により一度は助命されたものの、その血筋を恐れた鎌倉幕府により結局は殺されてしまった・・・

「平家物語」の中で六代は、平家滅亡の象徴として語られているそうです。

以来、斎藤六範房の子孫が、六代を追善していたのでしょう。

六範房の孫にあたる斎藤弥三郎利安公も、ここ満松の地に住み、六代の菩提を供養していたと思われます。

(↑画像は妙覚寺山門横の石碑)

正嘉2(1258)年、日蓮聖人は立て続く天変地異の原因を経文に求め、岩本實相寺の一切経蔵に向かいます。

その道中、日蓮聖人はここ沼津に立ち寄りました。

村人と交流し、多くの者が聖人に帰依しました。

津波の被害に苦しんでいた沼津の人々を目の当たりにし、日蓮聖人は8日間にわたって津波除けの祈祷を修めました。

このご縁で山本弥三郎重安公が開基となって始まったのが、↑龍王山妙海寺でした。

(ちなみに妙海寺は今回紹介する妙覚寺のお隣に位置します!)

斎藤弥三郎利安公も日蓮聖人に深く帰依した一人でした。

非業の死を遂げた六代、そして平家の遺臣達の霊を、日蓮聖人の言う「法華経」というお経で供養したい、と考えたのだと思います。

ところで日蓮聖人の父親と云われる貫名重忠公は、平治の乱で伊勢平氏に加担した罪で、のちに安房に流されて漁民となった、とも云われています。

日蓮聖人と利安公、お互い先祖の生きざまに感応するところがあったと考えるのは、邪推でしょうか。

のちに利安公とその妻は身延山に聖人を訪ね、受戒しました。

それぞれ優婆塞日安、優婆夷日宣という法号を聖人直々に賜り、在家の弟子として仏道修行を始めます。

それを機に、利安公夫妻が暮らしていた満松の家をお寺とします。

祖父が忠義を尽くした主君の法名から、妙覚寺と名づけました。

これが妙覚寺のルーツです。

残念ながら歴代お上人の御廟を見つけることができませんでしたが、歴代を刻んだ石碑がありましたよ!

二祖は日範聖人となっています。

開山の時期からして、日朗上人のお弟子さん、九老僧の日範上人だと思われます。

とすると、利安公の懇請を受けてお祖師様が満松の地に日範上人を遣わし、妙覚寺を開いたと考えるのが自然でしょう。

本堂脇にさりげなく建つ題目碑

よ~く見ると・・・

四百・・・

五十遠忌・・・

これは貴重!宗祖四百五十遠忌だから江戸中期、享保年間の造立でしょう。

遠い昔の、沼津法華信徒たちの想いが詰まった供養塔ですね。

浄行菩薩堂です。

妙覚寺檀信徒からなる十二日女人講が戦前に建立したそうです。

昭和20年の沼津空襲で妙覚寺は悉く焼き尽くされ、境内は灰燼に帰してしまいました。(各お堂に古さを感じないのはそのせいなんですね)

ところが、この浄行菩薩堂だけは奇跡的に焼け残ったそうです。

現在でも火伏せの菩薩様として、尊崇を集めているといいます。

さきほどの由緒を語る石碑には、お寺がたびたび火災や地震に見舞われ、それでもみんなで協力して復興してきた旨が刻まれていました。

「星霜ここに七百年 時に盛衰ありしと雖も 法燈連綿として継承する・・・」

今、僕達がこうやってご霊跡を訪れることができるのは、決して当たり前ではないと、改めて思います。

ところで、六代の助命を嘆願した文覚上人のことを調べていて、驚いたことが一つありました。

文覚上人、出家する前は皇室を警護する北面武士だったそうで、俗名を「遠藤盛遠(もりとお)」といいました。

この俗名が妙に気になったので、さらに調べてみると、遠藤盛遠は案の定、あの佐渡の阿仏房と血縁がある(一説には阿仏房の曾祖父)ことがわかりました。

阿仏房は俗名を遠藤為盛(ためもり)、順徳天皇を警護する武士として佐渡に追従しました。名前も身分も似ていますよね。

(↑画像は佐渡・妙宣寺の扁額)

お祖師様が沼津を訪れたのは正嘉2(1258)年、もちろんこの時点ではお祖師様は阿仏房の存在すら、知りません。

この16年後、日蓮聖人が配流先の佐渡塚原で阿仏房に出会い、生涯の師弟となるわけです。

時空を越えた、見えないところで、縁の力って作用しているんだなぁって、思わずにはいられません。

(↑画像は佐渡・根本寺の戒壇塚)

それにしても日蓮聖人はすごいなぁ。

岩本實相寺の経蔵に向かう途次で住民の心を魅了し、信仰の種を植えていった結果、少なくとも沼津の2ケ寺(妙覚寺、妙海寺)の開創につながっているんだから。

今回、沼津を歩いてわかったのですが、実は日蓮聖人の逸話、探せば結構あるかも?です。

例えば「我入道」という地名、一説にはお祖師様がルーツとも。

また大朝神社にはお祖師様が津波除けの修法をされたという伝承があったり・・・

「車返し」は実は沼津だったかもしれないという説など・・・

(↑画像は本文法華宗・本光寺)

真偽は定かじゃありませんけど、個人的に興味をそそられる地であることは間違いなさそうです!