以前、福岡博多の日蓮聖人大銅像について調べものをしていた時、ある尼僧さんのお名前を目にしました。

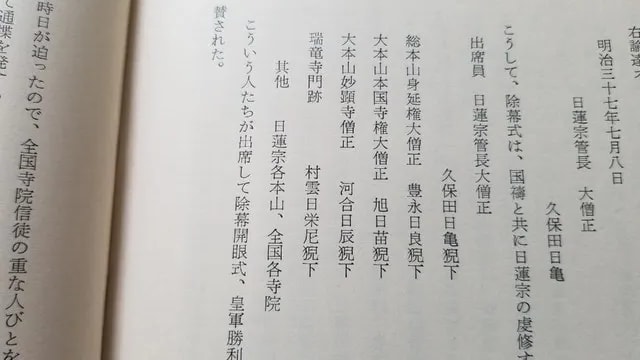

(「佐野前励上人」:原田種夫著・日菅上人報恩会刊より)

↑これは博多大銅像除幕開眼式の主な出席者ですが、ここに「瑞龍寺門跡・村雲日榮尼猊下」とありました。

「猊下」といえばトップクラスの高僧、式典ではいわゆるVIPでしょうし、実際に祝辞まで述べられたようです。

はて?この方はどんなお上人なんだろう?

実は3年前、近江八幡市を旅した時に、僕は村雲瑞龍寺を参詣しています。

今回はその時に撮った画像を中心に、村雲瑞龍寺を紹介したいと思います!

近江八幡といえば八幡堀!

琵琶湖につながる水路が整備されたことで、船や人の往来が増え、近江八幡では商業が発達しました。

(東近江市・五箇荘の近江商人像)

「売り手よし、買い手よし、世間よし」。

「三方よし」の近江商人は、この八幡堀にルーツがあるといっても過言ではなさそうです。

八幡堀の畔から、山に向かうロープウェイがあります。

5分ほどで山頂駅に着きます。

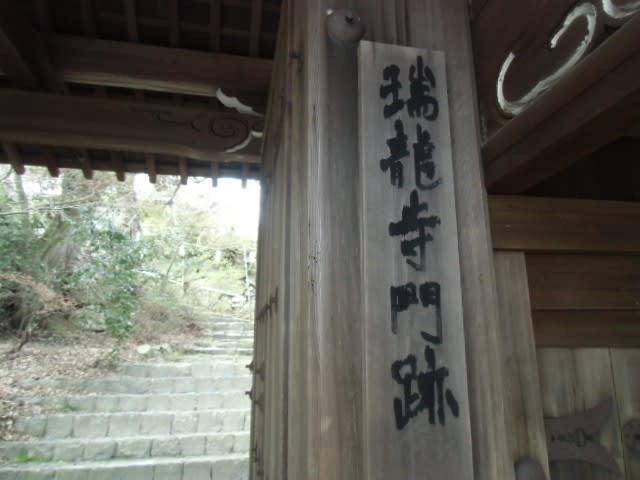

「村雲御所 瑞龍寺門跡」

菊の御紋が掲げられています。皇室に関係ありそうですね。

山頂駅からも少し坂道を登ります。

山門が現れました。

色彩の少なさが、グッときます!

瑞龍寺は日蓮宗唯一の門跡寺院です。

門跡寺院というのは、皇族や公家の方が出家して、住職を務めるお寺のことだそうです。

今でこそ皇族が少なく、皇位継承範囲を広げるかどうかの議論もありますが、その昔は、まずは世継ぎ候補を沢山生んで、この中から後継者を一人に決めるのが一般的でした。

後継者が決まると、今度は争いを避けるため、他の皇族は身分を離れさせられたといいます(これを臣籍降下というそうです)。

臣籍降下した者は、その多くが出家し、お寺に入りました。

出家することは、権力と無関係になることでしょうから、そういう意味もあったのかもしれません。

ただ、出家したとはいえ、高貴な家柄の人です。一般のお寺とは区別して、門跡寺院ができました。

有名なところでは仁和寺、大覚寺など、京都のお寺が多いようですが、日光の輪王寺のように関東にも少数、存在します。

ちょっと話は脱線しますね。

そもそも明治維新以前、天皇家の人々は仏教をこよなく信仰しておられたようです。

数年前に訪問した、京都の泉涌寺↑(真言宗)は、皇室ゆかりのお寺として、「御寺」の通称で呼ばれています。

のちに鎌倉に建長寺を創建する蘭渓道隆上人は、宋から来日した渡来僧で、一時、泉涌寺の塔頭(来迎院↓)に滞在していました。

当時、関西を遊学されていた日蓮聖人は、大陸からやってきたお坊さんに直接話を聞いてみたかったのでしょうね、泉涌寺に道隆上人を訪ねたといわれています。

いつか、このあたりも詳しく調べて、ブログに載せたいと思います。

ここ泉涌寺には鎌倉時代以降の、歴代天皇のお墓、いわゆる御陵があったことを覚えています。

明治の時代、天皇家が国家神道の象徴とされるまで、歴代天皇は仏教を信仰し、崩御されると仏教式の葬儀で弔われてきたのです。

そう考えると、かつて出家した皇族方の受け皿として、門跡寺院があった(今も存続されていますが)ことは、むしろ自然に思われます。

話を村雲瑞龍寺に戻しましょうね。

本堂です。

檜皮葺の唐破風が美しい・・・。

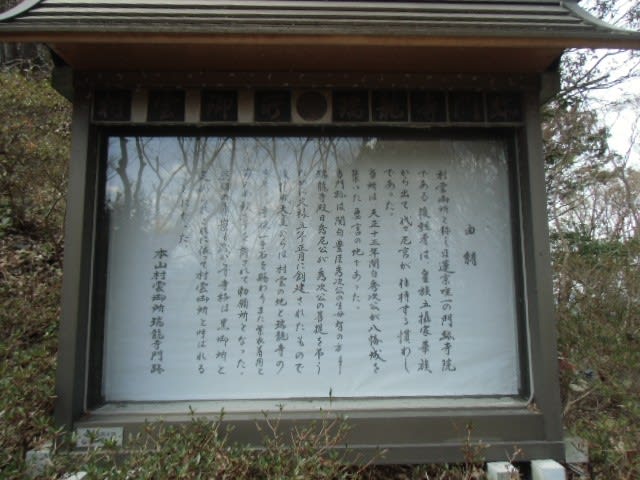

由緒が掲示されていました。

村雲瑞龍寺は、豊臣秀吉の姉、とも(法名:瑞龍院妙慧日秀上人)によって創建されました。

ともには秀次、秀勝、秀保という三人の男子がいましたが、秀勝は朝鮮出兵時に病死、秀保はのちに不審死してしまいます。

長男秀次は、子に恵まれなかった叔父・秀吉の後継候補として、一時は関白摂政の地位にありながら、のちに秀吉と淀君の間に秀頼が生まれるや、手のひらを返すように秀次は邪魔者扱いされ、謀反の疑いをかけられてしまいます。

(村雲瑞龍寺本堂内にある豊臣秀次公銅像原型)

わずか28才の若さで、高野山に蟄居ののち、秀次は自刃しました。

秀吉の猜疑心は凄まじく、秀次の子女妻妾まで、皆殺しにされてしまいました。

弟の計略によって、秀次はじめ大切な子供達、縁者まで死んでしまった・・・やりきれないですよね。

悲しみに打ちひしがれたともは、京都本圀寺の日禛(にっしん)上人のもとで出家得度し、妙慧日秀尼となります。

日秀尼は京都嵯峨の小庵で、亡き子供達の冥福を、一心に祈り続けました。

この話が時の後陽成天皇の耳に入り、日秀尼を哀れんだのでしょう、秀吉の没後に、京都村雲の地に寺領と、瑞龍寺の寺号を下賜されることになります。

菊の御紋を掲げた「村雲瑞龍寺門跡」のルーツです。

妙慧日秀尼は、村雲瑞龍寺の初代住職を務めます。

(村雲瑞龍寺・本堂内の扉)

天皇にゆかりのあるお寺、ということで以後、皇女や公家の娘さんが歴代住職を務めました。

瑞龍寺が「村雲御所」と呼ばれてきた所以でしょう。

村雲という場所は、現在の西陣あたりに地名が残っているようです。

京都御所にも近いんですね!

天明の大火で全焼してしまうなど、苦難も乗り越えながら、歴代のご住職が法灯を継いでこられました。

ところが、太平洋戦争終戦を境に皇室は縮小、公家や華族は消滅します。

国民だって今日の飯を食べるのに精一杯。日本中のお寺が経営に苦しむ中、もう門跡どころではなかったのでしょうね、村雲瑞龍寺は一時荒廃してしまいます。

やがて日本は高度成長期に入り、止まっていた時間が動き出します。

(八幡山からの眺望)

12世の小笠原日英上人、13世の小笠原日鳳上人の尽力により、昭和43(1968)年、村雲瑞龍寺は再建されます。

寺地もそれまでの京都から、近江八幡、八幡山城址のてっぺんに移されました。

天正13(1585)年、秀次が43万石の大名となり、近江国を与えられた時に築いた居城が八幡山城でした。

境内のところどころに、八幡山城時代の石垣を見ることができます。

八幡堀を城下町に引き、近江八幡を大商業地に育てたのは豊臣秀次です。

この地で善政を行い、領民から慕われていたことが知られています。

まさに秀次棲神の地、ここに村雲瑞龍寺がやってきたことで、開山の日秀尼も安心されたでしょうね!

村雲瑞龍寺の中庭に、「妙法」の文字。

細かい石を敷き詰めて作られています。

村雲瑞龍寺の移転再興に尽力された12世・日英上人が、解説文を遺してくださっています。

戦時中、ここ八幡山には軍の施設があったそうです。

終戦で取り壊され、村雲瑞龍寺が移転してくる以前は、瓦礫の山でした。

根気よく瓦礫を取り除いて寺地を確保したのが、現在の村雲瑞龍寺の出発点になっています。

瓦礫の中から取り上げた石によって、「妙法」の二字が成り立っている。

(身延山御廟域の蓮)

まるで妙法蓮華経、泥水から美しい蓮の花が咲くような、深い意味を感じます。

ところで冒頭の村雲日榮尼、調べてみると村雲瑞龍寺の10世を継がれたお上人です。

(向かって左より日榮上人、三人の兄弟、生母伊丹吉子;「近代皇室と仏教」:石川泰志著・原書房刊より引用)

安政2(1856)年、伏見宮家に生まれます。名門宮家の王女、だったんですね。

当時、村雲瑞龍寺の住職を務められていたのが、叔母にあたる日尊尼(伏見宮家出身)だった関係で、わずか2歳で村雲瑞龍寺に預けられました。

この時代は、お寺の後継候補として目にとまる子がいると、幼少の頃から里子に出されるような感じでお寺に入り、住職と一緒に生活させたようですね。

文久2(1862)年、日尊尼を戒師として、落飾(らくしょく)が決まります。

落飾、馴染みのない言葉ですが、高貴、身分が高い人(特に女性)が出家し、仏門に入ることをいうそうです。

宮家出身とはいえ、まだ小学校に入るかどうかくらいの歳での出家です。大変な心労だったでしょうね。

日榮上人は若い頃、明治の傑僧・久保田日亀上人から、宗学や書道など、多くを学びました。このご縁もあり、のちに日蓮宗管長となる久保田日亀上人は、日榮上人のよき後ろ盾となっていたようです。

(近江八幡の街並み)

日榮上人は大正9(1920)年に遷化されるまで、その生涯を布教に捧げました。

地方の巡化には、久保田日亀上人の人脈が重宝したことでしょう。

当時、皇族出身の方が、わが村に布教に訪れるとなると、どこも人だかりの大盛況だったそうです。

以前参拝させていただいた函館の実行寺境内には、「村雲尼公台臨場(※)」と刻まれた石碑↑があったのを覚えています。

こんなに立派な碑を設けたくらいですから、それはそれは、特別なイベントだったのでしょうね!

ガタガタになりかけた仏教の再興に、日榮上人の果たした功績は大きいと思います。

(※)碑に刻まれた最後の一文字が読めず、字面的に「場」としました。

日榮上人のお人柄がわかるエピソードが、「近代皇室と仏教」(石川泰志著・原書房刊)に記されていました。

(村雲日榮上人;「近代皇室と仏教」:石川泰志著・原書房刊より引用)

明治維新期、廃仏毀釈を推し進める明治新政府は、既に出家している皇族出身者に対し、還俗せよと圧力をかけてきました。

男性皇族が次々に還俗する中、日榮上人は断固として、還俗を拒んだといいます。

「日榮は仏道に入りし以上は、行雲流水の身となり、樹下石上を宿とするとも、還俗は致しませぬ(※)」

と明治新政府を一蹴した、ということです。

(※)行雲流水:物事に執着しない、つまり、皇族の身分惜しさに還俗しないということ。

樹下石上を宿とする:出家者の境遇。出家しているのだから、路傍で寝るのも厭わない。

皇族の方の出家というと、風情あるお寺で読経しながら、第二の人生を過ごす・・・てな感じの優雅なイメージを勝手に抱いていましたが、実際は全く違っていたのでしょうね。

皇籍を離れても、祈りによって天皇をお護りし続け、また公に尽くそうという意識は、むしろ他の誰よりも、強かったかもしれません。

実はこの頃、日本の尼僧の大半が、明治新政府の方針に抗って、頑なに還俗を拒んだようです。

今よりもずっと、男女の立場に差があった時代、尼僧さん達が声をあげるには、相当な覚悟を要したはずです。

(村雲瑞龍寺・瑞興殿)

困難な状況の中、それでも戒律を守り、尼僧の尊厳を保ったことは、のちの時代にとても大きな、なにものかを遺したはずです。

大正8(1919)年、日榮上人は京都松ヶ崎に、尼衆修道院を創設します。

(村雲瑞龍寺・本堂内の扉)

念願だった宗門初の、尼僧のための教育機関開校を見届けた翌年、日榮上人は化を遷されました。享年66才でした。

この尼衆修道院は、尼衆宗学林 として、今も存続されています。

先日の日蓮宗新聞にも、新入生があったという記事が載っていました。

宗門尼僧教育の礎は、村雲日榮上人によって築かれたこと、心に留めておきたいと思います。

僕の知る限り、例えば身延山では、上の山の↓丈六堂や御廟法務所などで、尼僧さん達が活躍されています。

そう、門前町の行きつけの売店の女将さんも、最近出家されました。

いずれのお上人も、まず笑顔で迎えてくれるので、お坊さんと向き合うというハードルが下がります。口調も柔らかく、そうすると僕なんかついつい、心の内を話してしまうから不思議です。

この歪んだ社会の中、実は尼僧さんを必要としている場面は、多いのではないでしょうか。

今や公家も華族もなくなり、近年は村雲瑞龍寺の住職は、他寺から晋山されるようです。

また先代住職は、初めて男僧が務められました。

社会も変化する中、固定観念に囚われず、その時その時で柔軟に変えてゆけば良いですよね。

そして今年、11年ぶりの女性住職となる詫間日郁上人が、5月に晋山式を行った、という記事がネットニュースに載っていました。

応援しています!