栃木県の宗祖ご霊跡めぐりも、佳境に入ってきました!

前回は下野国の武士・君島備中守のお母様が、日蓮聖人に帰依し、創建されたお寺についてのお話でした。

実は今回紹介するご霊跡も、女性が開基のお寺です。

今回、宇都宮を訪問したのが4月の初旬、ちょうど桜が満開の頃でした。

宇都宮駅から西に、ほんの100mも歩くと、田川があります。

この田川、普段は穏やかなせせらぎですが、実は知る人ぞ知る、暴れ川。

令和元年の台風19号、まさにこの辺で氾濫したニュース映像を見ていて、心を痛めた覚えがあります。

田川は、宇都宮駅前で大きく蛇行しています。

奥州街道が田川と交差する辺り、旧町名を「上河原町」と呼んだそうです。

昔は川を渡る人で賑わったのでしょう。

(google earthに加筆)

この上河原町に今回の目的地、妙正寺があります。

前回の妙金寺からは、直線距離で200mほどでしょうか。

2本の石柱が山門になっています。

コバルトブルーの文字が爽やかです。

山門の脇には題目法塔。

その時代その時代の、法華衆たちの思いが込められた信仰の証でもあります。

こうしてお花が供されている。きちんとしたお寺なんだと直感します。

こちらの題目碑に刻まれている絵は…帝釈様。法華経の守護神です。

日蓮聖人が描かれた有名な画像ですね、柴又題経寺で実物を拝見しました!

法華の篤信者だった僕の祖父、この帝釈様のお軸を終生大切にしていたのですが、実は妻の祖父も、主宰していた日蓮宗教会のお堂に、全く同じお軸をお祀りしており、驚いた記憶があります。(個人的な話でスミマセン。)

本堂です。お城の天守みたいな雰囲気ですね。

白い漆喰は防火性に優れているといわれます。

妙正寺は前回の妙金寺と同様、空襲などの難に遭ってきた経験が生かされているのでしょう。

栃木県のお寺らしく、本堂の基礎には大谷石がふんだんに使われています。

これまた大谷石の敷石が、墓地の奥まで続いています。

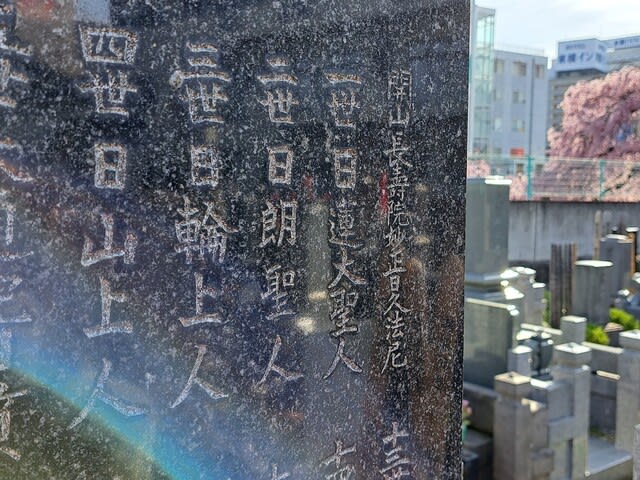

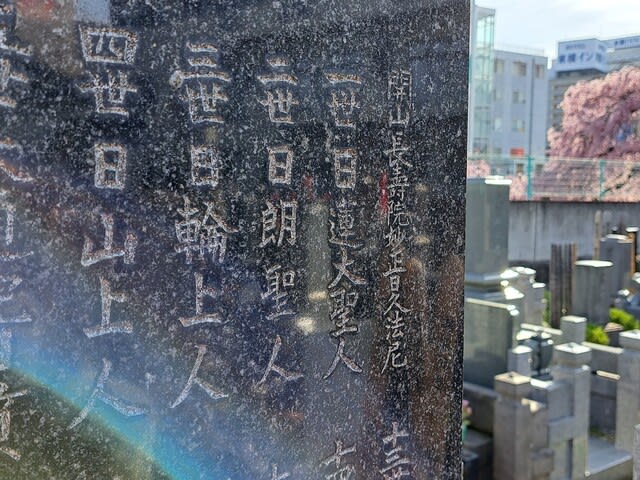

突き当たりに妙正寺歴代の御廟があります。

墓誌には48世までのお上人が刻まれています。

今日まで法灯を継承してくださった先師たちに合掌。

心から感謝致します。

墓誌によると、開山は長壽院妙正日久法尼で、日蓮聖人は一世(初祖)ということになっています。

大正15年に書かれた宇都宮誌(下野史談會編)には

「文永二年乙丑春 妙正 高祖の徳風を仰き 其宗に歸し 吾が宅を捨てて寺となせり」

つまり文永2(1265)年の春、日蓮聖人が宇都宮で布教していた時、ある女性が聖人に深く帰依、自宅をお寺とした、というのが妙正寺のルーツです。

この女性というのが、宇都宮の殿様・7代景綱の、お姉様にあたる方でした。

別の文献には受戒されたとありますので、出家し、日蓮聖人から直々に「妙正」という法名を賜ったのでしょう。

また妙正尼が暮らしていたのは宇都宮城下、熱木(ねぎ)という場所でしたが、ここを法華経の庵、精舎としたのです。

ちなみに妙正寺の山号は「長宮山(ちょうきゅうざん)」ですが、景綱のお姉様が「長宮氏の後室」(宇都宮誌)であったことに由来していそうです。

(本堂の扁額)

長宮氏が誰なのか調べてみましたが、わかりませんでした。ただ「宮」がつく姓ですから、結構高貴な家かもしれませんね。

ここでふと疑問が生じました。

(鎌倉比企谷・長興山妙本寺の日蓮聖人銅像)

当時、ほぼ無名の日蓮聖人が、殿様のお姉様に面会し、教えを説くことができたのでしょうか?

まず、妙正尼の弟である「宇都宮景綱」について調べてみました。

(宇都宮明神を祀る二荒山神社)

そもそも宇都宮家は、武家貴族・藤原氏が宇都宮明神社の神官となり、神領を有したことが始まりですから、家格は相当高いでしょう。

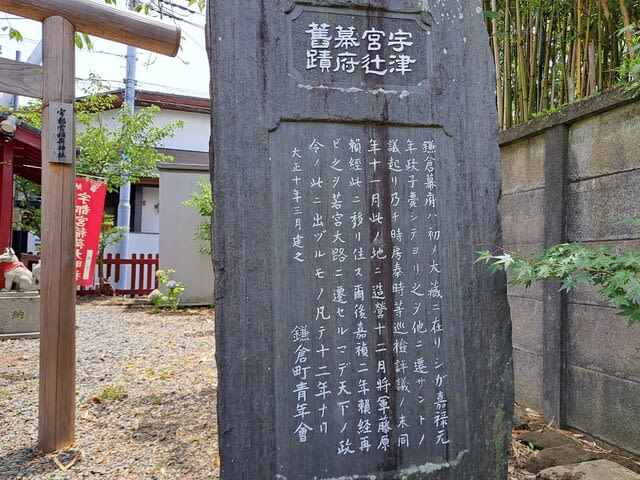

ちょっと話は逸れますが、鎌倉・鶴岡八幡宮近くの路地裏に「宇都宮稲荷」というお社があります。

日蓮聖人の辻説法跡や日親上人の妙隆寺から目と鼻の先、この辺ときどき散策するので、このお稲荷さん、実は前から気になっていました。

(宇都宮辻幕府旧跡碑)

かつてここには宇都宮家の館があり、一帯は宇都宮辻子(ずし)と呼ばれていたそうです。景綱の4代前・朝綱の時代には、なんとこの場所に将軍の居館、つまり鎌倉幕府が11年間も(!)置かれていたといいます。

内部抗争を繰り返した鎌倉幕府にあって、宇都宮家の信用度は抜群、関東の名門といわれた所以です。

妙正尼の弟・第7代景綱ですが、この方もかなりの大物御家人だったようです。

鎌倉幕府、政治の舵取りは「評定衆(ひょうじょうしゅう)」という、わずか十数人の機関(トップは執権)でなされていましたが、景綱はこの評定衆の一人に任じられるほど、将軍や執権から信頼されていたようです。

(宇都宮城址)

また、景綱は幕政で培った経験を生かし、宇都宮一門の決まりごと「宇都宮弘安式条」を早くから制定しています。これはのちに全国の武家が参考とするなど、武家家法の草分けとなりました。

(「拾遺古徳伝」に描かれた、法然上人の遺骸を護送する宇都宮頼綱:下野新聞社刊「中世の名門 宇都宮氏」より引用)

さらに妙正尼や景綱からみて祖父にあたる第5代頼綱は、あの法然上人直々に帰依していたようですから、宇都宮家は生粋の念仏家系だったんじゃないかと思います。

調べれば調べるほど、普通は日蓮聖人など、門前払いだと思います。

文永2(1265)年春といえば、日蓮聖人が宇都宮入りされ、宇都宮氏の重臣・君島備中守の屋敷にお泊りになった時と一致します。

(妙金尼が開基の法光山妙金寺)

このとき日蓮聖人に深く帰依した君島備中守のお母様(妙金尼)は、父方の祖先は宇都宮家ですから、宗家に出入りすることは可能だったと考えます。

あくまで僕の想像ですが、妙金尼のような仲介者があれば、日蓮聖人は景綱のお姉様にも、教えを説くことが叶ったでしょう。

それから9年後の文永11(1274)年、宇都宮景綱は、姉が精舎としていた熱木の地にお寺を建立、日蓮聖人から寺名を「長宮山妙正寺」と賜りました。

景綱が姉の信仰に理解を示していた、ということになります。

文永11(1274)年というと、日蓮聖人は佐渡流罪が赦免となり、鎌倉で三度目の諌暁をするが受け入れられず、身延に入山するという、激動の年です。

(歴代御廟の中心に立つ日蓮聖人供養塔)

恐らく実際には、弟子の日朗上人が開山に遣わされたのだと思います。

そして日蓮聖人を初祖と仰ぎ、日朗上人は2祖となった、そんな感じかと考えます。

さきほどの墓誌には

一世 日蓮聖人

二世 日朗上人

三世 日輪上人

四世 日山上人

と刻まれていましたが、実はこの4祖までは池上(長栄山)本門寺、比企谷(長興山)妙本寺と全く同じです。

長宮山妙正寺含め、いずれも山号に「長」の字があるため、かつては「三長一寺」といわれ、貫首さんは3寺を兼務(大変!)されていたわけです。

いや~、驚きました。

宇都宮の地に、正統派の日朗門流が存在していたとは!

特に三世の日輪上人は、宇都宮第9代公綱(きんつな)の帰依を得て、伽藍を一新するなど「妙正寺中興の祖」と仰がれているくらいですから、名前だけの貫首ではなく、実際に住持した貫首さんだったのでしょう。

また妙正寺本堂内には、中老日法上人ご親刻の日蓮聖人像がお祀りされているそうです。

日法上人刻の宗祖像は、池上本門寺大堂にもありますよね!ご縁の深さを感じます。

(google earthに加筆)

ちなみに妙正寺は宝徳年間(室町時代)、永禄年間(戦国時代)と二度移転をし、現在の上河原に落ち着きました。

城下町のお寺って、城の縄張り(構想図)に組み込まれているので、時代によって移転してるケースが多いと思います。

(妙正尼の墓石)

妙正尼は元亨3(1323)年、93才で永寂されたそうです。当時としては抜群に長命、そのため戒名は「長壽院妙正日久法尼」です。

(大坊・本行寺で購入した「高祖日蓮大菩薩御涅槃拝図」より:「妙勝御前」が妙正尼と思われる。貞綱は景綱の子)

計算してみると、初めて日蓮聖人に対面したのが妙正尼35才の時。

それから実に58年もの間、宗祖の教えを弘め続けたわけで、宇都宮一門のメンタルケア、そして子育てなどにも良い影響を与えたことでしょう。

したたかに戦国時代を生き抜いた宇都宮家。

しかし慶長2(1597)年に突如、豊臣秀吉から改易に処せられてしまいます。

後継者を巡る内紛など、理由は諸説あるようです。

(宇都宮城址)

お家再興の動きもあったようですが結局叶わず、22代、500年以上にわたり存続した宇都宮家は取り潰され、滅んでしまいます。

妙正尼から始まる宇都宮家、法華信仰のDNAは、ここに終焉を迎えてしまった…かに思えました。

ところがそのDNA、実は思わぬところで再興していたのです。

(小田原山王にある新田義貞首塚)

7代景綱の曾孫・武茂泰藤(むも やすふじ)は、南北朝の動乱時、南朝方の新田義貞に従っていましたが、越前で義貞が戦死すると、その首を持ちながら各地を転々とし、小田原で首を手厚く葬ってから三河に行き着きます。

泰藤は期するところがあったのでしょう、三河で法華宗に帰依するのです。

のちにその子孫が「大久保」姓を名乗ります(※)。

当時まだ無名だった三河の豪族・松平家に仕え、数々の戦では武功を挙げ、主君の天下取りを支えました。

(大久保忠世画像:おだわらデジタルミュージアムより引用)

そう、徳川家康の重臣・大久保忠世として、再び世に出たのです。

一族は皆、篤い法華信仰を継いでいました。

(※)岡崎には「大久保家発祥の地」碑があるそうです。現地の菩提寺含め、いつか訪問したいと思います。

忠世は弟忠佐(※)とともに長篠の戦いで活躍、家康に遠州二俣城主に命じられます。

天正18年(1590)、豊臣秀吉の小田原攻めののち、大久保忠世は家康から小田原城主に任ぜられました。

(昭和35年に再建された小田原城天守)

2代忠隣(ただちか:忠世の子)の時代に大久保家は改易になりますが、その後5代忠朝のとき小田原藩主に返り咲き、以後廃藩置県まで、大久保家は小田原藩主を務めました。

2代忠隣(ただちか:忠世の子)の時代に大久保家は改易になりますが、その後5代忠朝のとき小田原藩主に返り咲き、以後廃藩置県まで、大久保家は小田原藩主を務めました。

(※)大久保忠佐(法名:道喜)は、中山法華経寺ご霊宝が散逸せぬよう尽力したことで知られる。

実は僕、小田原で生まれ育ち、今もその近くで暮らしています。

後北条氏が滅亡し、小田原の領民たちが肩を落とす中、大久保氏は善政を行って人心を得た、と小学校の郷土史で学びました。それだけに小田原の殿様といえば北条か大久保か、というほど身近に感じていましたが…まさかルーツが宇都宮家にあるとは思いませんでした。

調べものをしていてホント、鳥肌が立ちました。

小田原城下に、大久寺という大久保家の菩提寺があります。もちろん日蓮宗です。

境内には、忠世はじめ一族の墓所があります。

宇都宮の妙正尼から始まった法華信仰が、盛衰を経てここに花開いたんだと思うと、言葉では説明できないほどの感慨に包まれました。

僕自身にも、深いご縁を感じながら、墓前で合掌しました。

小田原、大久保氏と宇都宮の関係、実は他にも沢山あって、因縁めいたものを感じるのですが、本題から逸れてしまうので、また別の機会にしたいと思います。

なんだか沢山、脱線しちゃいましたね!

宇都宮妙正寺に戻りましょう。

庫裡(本堂右)が巨大!

先代ご住職にお話を聞くと、昔は団参に来られる信者さんが多く、庫裡の上にある大広間を参籠部屋として使っていたといいます。

本堂裏にはお稲荷さんのお社があります。

よく清められています。

鎌倉の宇都宮稲荷といい、宇都宮家は稲荷信仰が強かったのでしょう。

本堂前、鋳物でできた題目塔の画像で、今回のブログを締めましょう。

印象的だったのはその台座に刻まれていた文字です。

皆さんお馴染み、開経偈の一節です。

「見聞触知、皆菩提に近づく」

つまり見たり、聞いたり、触れたり、知らないことを知ったり…五感で入って来るもの全てが、成仏への近道なんだという意味だと思います。

春先に訪問した栃木県、日蓮聖人のご霊跡4ヶ所を巡る旅の報告は、今回でひとまず終わります。

いずれのご霊跡も初めての情報ばかりで、まさに「見聞触知」、本当に刺激的、新鮮な旅ができたと思っています。

(高根沢町・長榮山妙福寺近くの田園風景)

本来はご自身の刀傷、そして中風治療のために訪れた下野国、日蓮聖人は旅の途中で多くの逸話を残し、そして住民の幸せのために法華信仰を遺されたこと、よくわかりました。

またそういったご霊跡を、後世まで継承できるように尽力した先人の後ろ姿も、感じることができました。

今回は訪問が叶わなかった日光鬼怒川の藤原とか、宇都宮近郊の壬生などにも、日蓮聖人の足跡は確認できるようです。近いうちに是非、参拝したいと考えています。

いずれにせよ、これだけは断言します。

日蓮聖人は下野国にいらしてます!

(参考文献)

・「宇都宮誌」(大正15年:下野史談會編)

・「宇都宮市地誌」(昭和8年:宇都宮市教育委員会編)

・「中世の名門 宇都宮氏」(下野新聞社刊)

・「日蓮宗の人びと」(宮崎英修著:宝文館叢書)