今回は、昨年訪れた下総の檀林跡を紹介します。

前回紹介させていただいた飯高檀林跡(飯高寺)から西に3kmほど、多古町という所に、日本寺があります。

「にちほんじ」と読むようですね。

参拝したのは秋のお彼岸頃でした。

境内は彼岸花が満開!

法華経の序品第一に「曼陀羅華 摩訶曼陀羅華 曼殊沙華 摩訶曼殊沙華 而散仏上・・・」という一節があります。

大勢の菩薩たちを前にして、これから法華経を説かれようというお釈迦様の頭上に、沢山の花々が舞い始め、まさに場は整いました!って感じでしょうか。

この花々の一つが曼殊沙華、つまり彼岸花だそうです。

あじさいの本数がスゴっ!

真夏の直射日光を嫌うあじさいにとって、杉林に守られた良い環境なんでしょう。

梅雨の時期に訪れてみたいものです。

山門です。昔は茅葺屋根だったそうです。

修復はされていますが、檀林時代の建築だということです。

山門の大棟には桔梗紋。

かつて下総を治めた千葉氏や、中山法華経寺との関係が深そうですね。

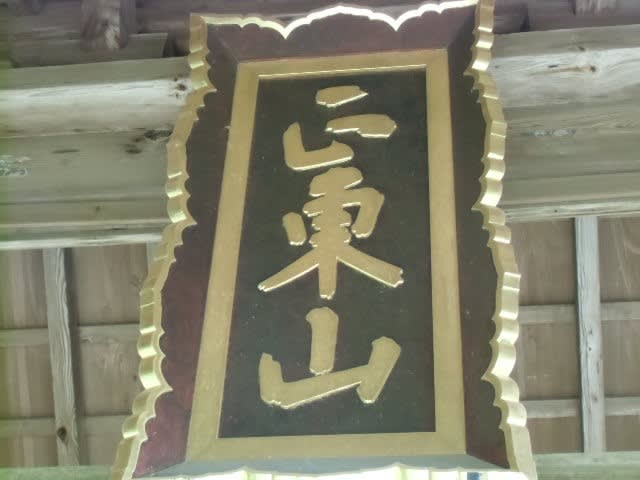

山号は正東山(しょうとうざん)です。

山門から北に向かって参道が伸びています。

歩を進めるにつれて、往時にタイムスリップしてゆく感じです。

檀林らしく、経蔵もあります。

かつては一切経が格護されていましたが、現在は宝蔵として使われているようです。

(↑宝蔵の説明板より)

日本寺には「交互の御影(みたがいのみえい)」という、2体のお像が格護されています。

日蓮聖人と富木常忍公が、互いに相手のお像を刻したもので、完成後に交換、日夜敬慕礼拝されたといいます。

祇園祭の屋台のように、背の高い鐘楼。

檀林時代、講義の開始と終了を知らせていたのかな?

こちらが本堂。明治25(1892)年の建築です。

檀林時代の講堂を1/3に縮小しているそうで、旧講堂がどれだけ大きかったのかが窺えます。

本堂に掲げられた扁額には「正東学庠」。

「庠(しょう)」は学校の意味です。

身延山史などでは、歴代法主の経歴を紹介する際、檀林のことを「庠」とか「講肆(こうし)」と表記しているケースが多いです。

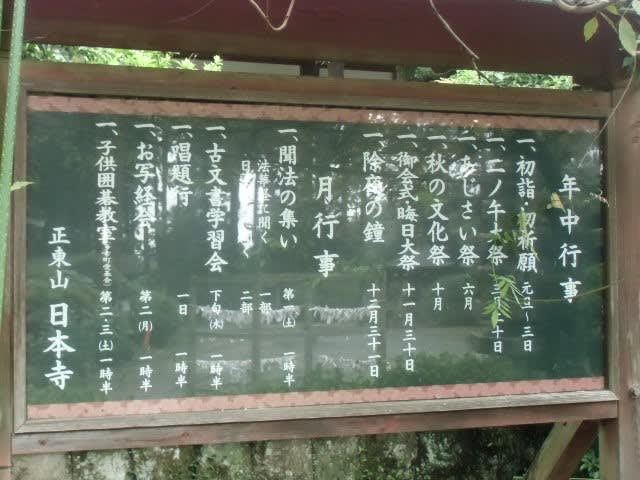

檀林の名残りでしょうか、学び系の月行事が多いですね!

境内には「岡田稲荷」と「豊田稲荷」が並んで鎮座しています。

夫婦稲荷という珍しい形態で、願い事があるときは岡田社、豊田社から一対のお札を拝受し、家に大切にお祀りすると成就するそうです。

どんな由緒で夫婦になったんだろう?

歴代お上人の御廟に参拝。

檀林跡だけあって、歴代化主(学長)と思われる墓石が、規則正しく並んでいます。

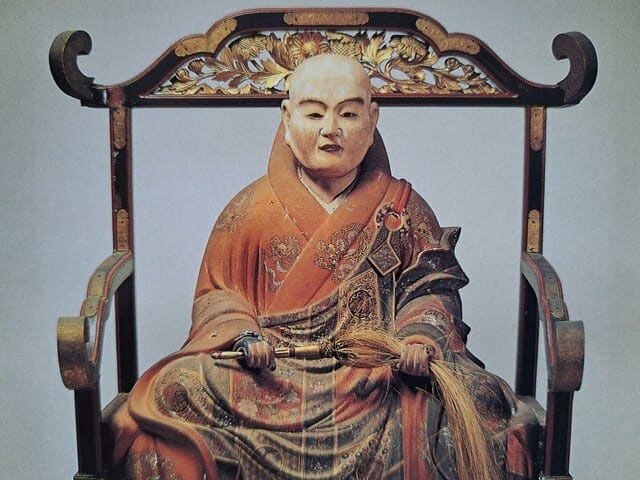

(↑中山法華経寺奥之院の富木常忍=日常上人像)

日本寺のルーツを辿ると、日蓮聖人の最古参の信者であり、一貫して聖人を支え続けた大檀越・富木常忍公に行き着きます。

弘安5(1282)年に日蓮聖人がご入滅されると、常忍公は出家して常修院日常上人となり、中山法華経寺の淵源となる法華寺を創建します。

(↑中山法華経寺奥之院の富木常忍=日常上人像)

日蓮聖人より6才年長といわれる常忍公ですが、晩年も日蓮聖人ご真筆のご本尊やご遺文の保護に尽力するなど、宗門のために精力的に働かれました。

そして最晩年に隠棲されたのがこの地、かつては「千田庄」という千葉氏の所領だったそうです。

富木常忍公は千葉氏の下で働く事務官僚でしたから、ご縁のある土地だったのでしょうね。

文応元(1319)年、中山法華経寺3世の法灯を継いだ浄行院日祐上人が、常忍公隠棲の地に庵を結んだのが、日本寺のルーツです。

(開山当時は高祐山東福寺と称したそうです。東福寺も現存しています。)

日本寺の御廟墓石では、日祐上人は開基。そして・・・

師匠の日常上人を開山に仰いだ形になっています。

中山法華経寺とのご縁が非常に深いお寺、ということがわかります。

そういえば中山法華経寺の山号は「正中山」、日本寺は「正東山」。

恐らく日本寺は中山のほぼ真東に位置するゆえの山号なのでしょう。

(↑中山法華経寺山門の扁額)

(↑日本寺山門の扁額)

さらに両山の山門に掲げられた扁額はいずれも、書家、美術家として有名な本阿弥光悦公の揮毫です。筆跡そっくりですよね!

両山とも歴史的に、本阿弥家の菩提寺である京都本法寺とのご縁が深いようです。

時は下り天正15(1587)年、日本寺13世の日俒(ごん)上人は、北条氏政から寺領を寄進され、お寺を現在地に移転しました。

このとき寺名を正東山日本寺に改めました。

実は日俒上人、当時の中山門流のトップにおられた方でしたが、本山間の勢力争いに巻き込まれ、日本寺晋山は本意ではなかったようです。

山号の「正東山」は、近くて遠い中山への、最大限のリスペクトだったのかもしれません。

日俒上人が遷化されて間もなく、日本寺に檀林の種をもたらしたのは、慧雲院日圓上人でした。

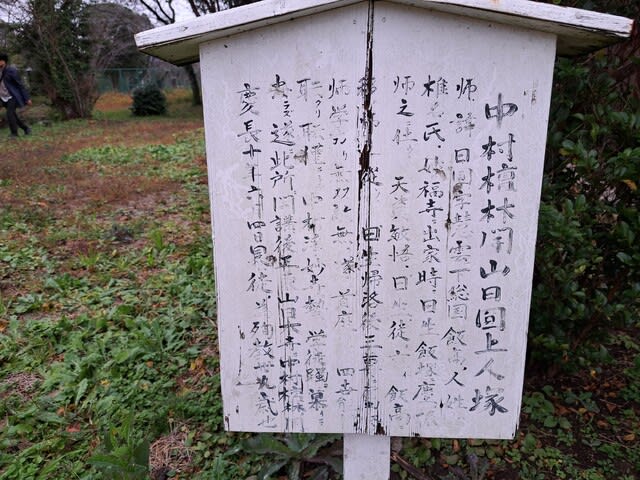

飯高小学校近くに、日圓上人塚があります。

(↑飯高・日圓上人塚)

質素な墓石が、お堂で覆われています。

現在も地元の方々が護持してくださっているようです。

塚の説明板によると、飯高生まれの日圓上人は、飯高檀林の前身・飯塚学室当時からの生徒だったそうです。それこそ檀林の祖といわれる教蔵院日生上人直々に師事しました。

(↑日圓上人塚の説明板)

もともと「天資敏悟」な日圓上人は、日生上人が京都松ケ崎に帰った後も猛勉強し、「無双敵無ク」飯高檀林の学僧トップに立ちました。

慶長3(1598)年、飯高檀林2世が誰になるのかで、ちょっとした騒動が起きます。

2世は法雲院日道上人(のちの身延山19世)と大方決まっていたようなのですが、一部のグループが頑なに日圓上人を推したことで論争に発展、檀林内がギスギスしてしまいます。

(↑日本寺本堂に祀られる日圓上人御影:都守基一編「恵雲院日圓聖人と中村檀林」より引用)

ところが当の日圓上人、過熱する争論を避け、あっさりと隣村の日本寺に身を引きます。争いごとを嫌い、かつ年長者(日道上人は7才ほど年上)を立てる人格者だったようですね。

そんな日圓上人のこと、日本寺に晋山すると、学徳を慕って学僧が続々と集まり始めました。

慶長4(1599)年、ここに中村檀林が開かれたのは、自然の成り行きでした。

それから3年後、日圓上人は尚も推されて飯高檀林4世に就きます。

一旦は飯高檀林を退き、中村檀林の経営に尽力していたはずですが、飯高での人気は未だ冷めやらなかったのでしょう。

(↑日圓上人塚の墓石)

ところが慶長10(1605)年、「暴徒ノ為殉教」されてしまったと、日圓上人塚の説明板に書いてありました。まだ39才の若さでした。

犯人は飯高檀林の学徒だったといわれているそうです。

周囲のドロドロした思惑に翻弄され、志半ばで化を遷された日圓上人ですが、それがかえって人々の尊崇を集めることになりました。

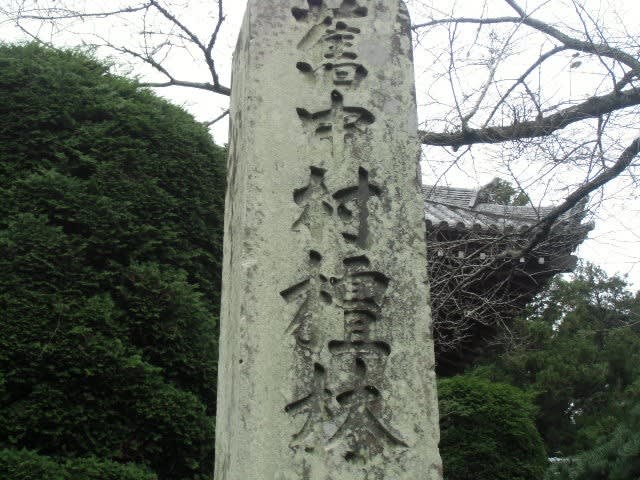

(↑日本寺本堂前に建つ石碑:「舊 」は「旧」の旧字)

そして、日圓上人ひとりの学徳で開かれた中村檀林という学び舎は、のちに飯高檀林と肩を並べるまでに隆盛するのです。

話を日本寺境内に戻しましょう。

かつて参道の左右には、学坊が所狭しと並んでいたそうです。

中村檀林の学坊は大きく二つの谷(さく)に分かれていました。参道を隔てた西谷と東谷です。

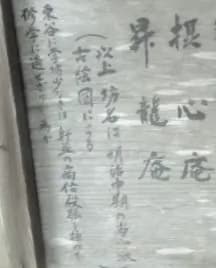

各谷所在の学坊一覧がありました。

(↑檀林時代の西谷所在学坊一覧)

西谷筆頭にある観月庵は、中村4世・顕是院日要上人が開いた檀林初の学坊で、

のちに身延山法主となる妙心院日奠上人や隆源院日莚上人を輩出する名門です。

(↑檀林時代の東谷所在学坊一覧)

東谷筆頭の真如庵は、通心院日境上人が設けた学坊で、これにより西谷観月庵と双璧を成しました。

日境上人は檀林の整備に尽力し、のちにやはり身延山法主として晋山されます。

ちなみに、↑画像、東谷の学坊が少ない理由が、「軒並の商估(商売)」が幅を利かせ「修学に適さざる為か」と書いてあります。

詳細はわかりませんが、そんな時もあったのでしょう(笑)。

学僧を一カ所に集めず、敢えて東西に分割して互いを競わせるというのは、比叡山や飯高檀林のシステムに似ていますね。

(↑日本寺の境内図より)

学僧達は研鑽を積み、年2回、東谷vs.西谷で論争大会を催していたといいます。

今でいうディベート対決、すごく盛り上がったんでしょうね!

そうなると自ずとグループの絆が深まり、やがてカリスマ教授を中心とした学閥、すなわち「法縁」が成立します。

(↑日本寺境内・宇賀神社の彫刻:波の伊八刻)

実際、中村檀林から派生した宗門の法縁は多いようで、「境師法縁」「奠(でん)師法縁」「莚師法縁」「親師法縁」「達師法縁」などは、素人の僕でも聞いたことがあるくらい有名です。

実際、この5法縁のお寺、お上人だけで、宗門の半数にもなるくらい、現在も巨大なグループなのだそうです。

喩えはアレですが、政党の中にある派閥みたいなもの、なのかなぁ?

各論になるとちょっとずつ温度差がある的な。

(↑日本寺歴代御廟の入口)

檀林が廃止されて1世紀以上経過した現在でも、お坊さんやお寺のプロフィールに「~法縁」とあるのを目にしますから、法縁自体は存在するのでしょう。

詳しいことはわかりませんが、宗務所単位とはまた違う人脈が宗門には存在することを、意識しておきたいと思います。

境内には妙見宮があります。七面様も合祀されてます。

(↑妙見宮壁面に描かれた星梅鉢紋)

妙見様は天神様。学業の神でもありますよね。

往古数えきれない学僧達が、ここで祈りを捧げてきたのでしょうね。

実は多古の町なかにも妙見宮が沢山あるんです!

(↑飯徒井城跡にある妙見宮)

やはり千葉氏とのご縁が深い土地柄ゆえ、だと思います。

先ほどの夫婦稲荷といい、その土地独自に発展した信仰って、とても興味深いです。

(↑日本寺本堂の旧鬼瓦と思われる)

隆盛を極めた中村檀林でしたが、明治の学制発布で檀林制度自体が廃止されてしまいます。もともと純粋な学問所として、お檀家さんなしで経営してきたため、苦しい時代が続いたようです。

現在、日本寺は貫首さんが住職を務める本山であり、また近隣の信徒有志などで奉賛会が組織され、維持運営されているようです。

建物こそ年季が入っていますが、広い境内によく手が入っているのがわかります。

一信徒として、心から感謝致します。

多古町には日本寺のほかにも、「藻原殿」斎藤兼綱公が創建した妙光寺、日弁上人が開山の妙興寺、日蓮聖人直々に改宗された顕実寺など、鎌倉時代からの宗門寺院が実は沢山あるようです。

今度は泊まりがけでじっくり、お寺巡りをしてみたいと思います。