僕は3年前、博多東公園に立つ日蓮聖人銅像を見学しました。

その時は目の前に屹立する、巨大なお祖師様の姿に、ただただ呆気にとられ、そこからわずか200mしか離れていない場所に、昔の天皇のご尊像があることなど、考えもしませんでした。

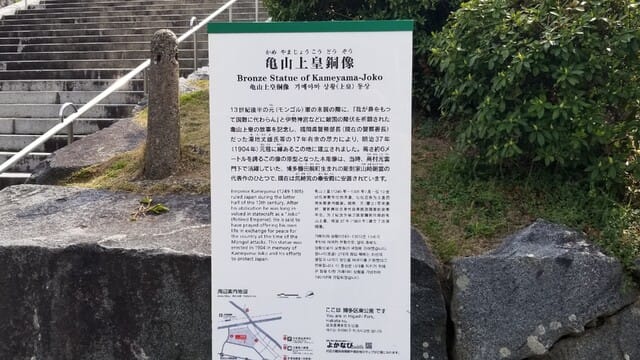

昔の天皇、それは鎌倉時代後期に在位された、亀山上皇です。

博多東公園の中心部、小高い丘の上に、ご尊像が鎮座しています。

しかし、いろいろ調べてゆくうちに、これら二体の銅像建立が、驚くほど密接に関係していることがわかりました。

まさに「因縁」としか表現しようのない、壮大な物語があったのです。

二体の銅像建立、ことの起こりは明治19(1886)年に起きた、長崎清国水兵事件まで遡ります。

(↑画像は長崎港)

同年8月、清国の北洋艦隊が長崎港に入港してきました。

北洋艦隊は当時、領土問題などで微妙な関係だった日本を仮想敵国として組織されたもので、うち4隻の巨大軍艦がこれ見よがしに岸壁に横づけたといいます。

これは、日本を脅してやろうという、清国の示威行動でした。

(↑画像は長崎市街)

許可なく上陸してきた数百人の水兵達は、町中で乱暴狼藉を働き、やがて抵抗する市民を巻き込んで、暴動に発展しました。

警察も出動しますが、当時の警察官は銃の携帯が許されていません。それこそ警棒で鎮圧にあたりましたが、清国水兵から暴行を受けた警察官2名が殉職、市民を含め負傷者多数の大事件となってしまいました。

(↑画像は長崎港)

これはもちろん国際問題となりましたが、清国からの謝罪はありませんでした。

当時の長崎港には治外法権があり、のちの交渉でも圧倒的に日本不利な、屈辱的な処分で解決されてしまいました。

外国勢力の襲来に対して悲しいくらいに無力・・・。

当時の日本を、誰よりも憂いた人がいました。

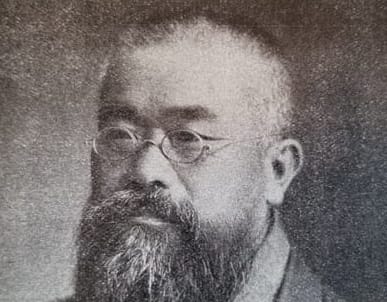

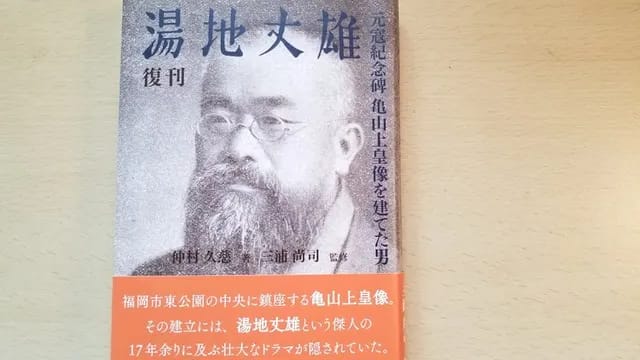

(↑湯地丈雄 元寇紀念碑 亀山上皇像を建てた男:仲村久慈著、梓書院刊より引用)

湯地丈雄(ゆじたけお)氏です。

湯地氏は、福岡の警察署長として実際に現地を視察、その惨状を見聞するうちに、600年前に九州を襲った元寇のイメージと重なったといいます。

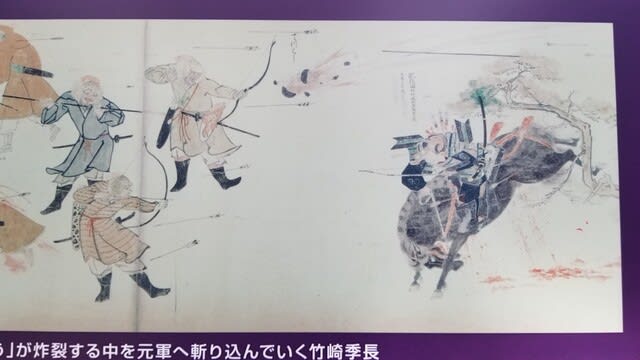

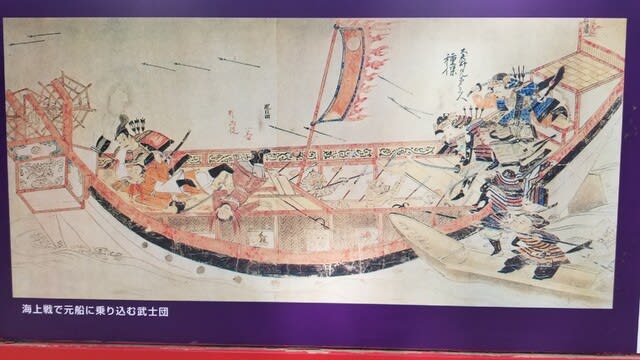

元寇の酷さは、日蓮聖人の御遺文にも著されています。

「一谷入道御書」には、元軍の手が、将兵のみならず罪のない住民にまで及んでいたことが記されています。

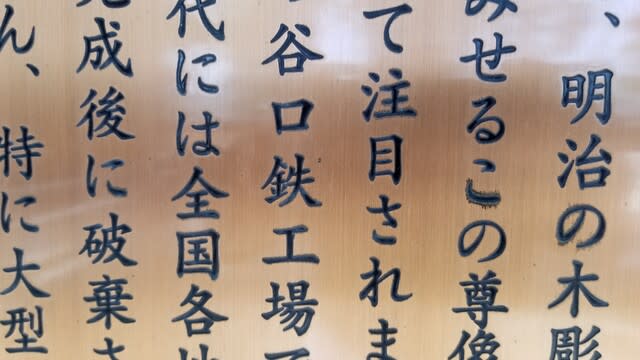

(↑筥崎宮境内の解説板より)

「百姓等は男をば或は殺し 或は生取りにし 女をば或は取り集めて 手をとおして船に結び付け 或は生取りにす 一人も助かる者なし」

国防が劣り、警察による治安も弱い日本・・・このままだと大国難に陥ってしまう、と湯地氏は真剣に思いました。

国民に警鐘を鳴らすために全国を行脚しよう、各地で寄付を募り、そのお金で象徴となるものを造ろう、と思い立ちます。

(↑生の松原・元寇防塁より博多湾を望む)

「治にいて乱を忘れぬ精神」を育むものとして、元寇の地・博多に、記念碑を建立することになったのです。

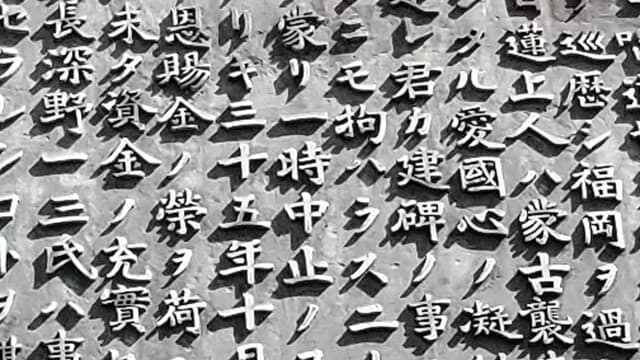

明治時代、「碑を建てる」というのは、現在では想像できないほどの巨大事業だったようです。

この経緯については、「湯地丈雄 元寇紀念碑 亀山上皇像を建てた男」(仲村久慈著:梓書院刊)に書かれており、今回参考にさせていただきました。

明治21(1888)年、湯地氏は元寇記念碑建設の趣意書を起草、早速同志を募り始めます。全国の新聞社や福岡県のみならず、総理大臣や皇室にまで賛同を求めたといいますから、湯地氏の思いの強さが想像できます。

(↑画像は博多東公園)

福岡県知事であった安場保和氏の了解も得、記念碑の建設場所は千代の松原と決定しました。

千代の松原は元寇の激戦地であり、現在の博多東公園周辺です。

ちなみに↑画像に見える大きな建物は福岡県庁、湯地氏がおられた福岡県警本部もすぐ隣という、官庁街のど真ん中です。

ちょうどその頃、湯地氏の事業に賛同する一人のお坊さんが、建設事務所を訪ねて来ます。

のちに鎮西身延山本佛寺五世となる、佐野前励上人です。

(↑鎮西身延山本佛寺境内にある佐野前励上人の胸像)

当時の人々が抱く「元寇記念碑」への思いは様々あったでしょうが、日蓮聖人を宗祖に仰ぐ佐野前励上人のそれは、殊に特別なものだったようです。

日蓮聖人が立正安国論の中で的確に予言した元寇。

聖人はこのために数々の法難に遭いながらも、敵を調伏させるため、身を供して祈願していたことがわかっています。

文永の役が起きる5年前、日蓮聖人は富士山中腹の姥ヶ懐↑に百日間参篭、法華経を読誦し続け、書写した法華経を富士山に埋経、他国侵逼難から日本が護られるよう祈願されました。

この場所は経ヶ嶽として、現在も清められています。

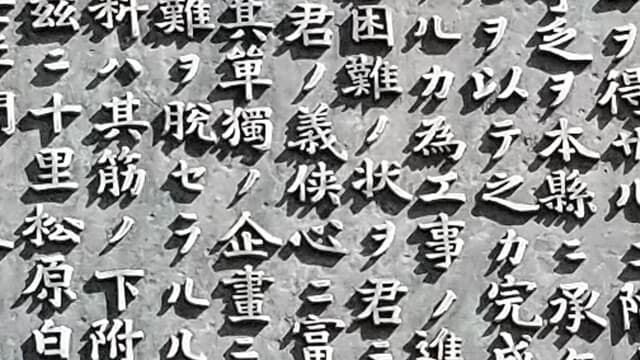

湯地氏は佐野前励上人の情熱を感じ、二人は共鳴したのでしょう。「記念碑に日蓮聖人の肖像を嵌め込む」という内諾を、文書をもって交わしました。

(↑元寇の激戦地・生の松原)

元寇記念碑、どういうものが相応しいのかを話し合うため、建設委員会の協議会が何度も開かれました。

この協議会には政財界の面々に加え、神社や仏教各宗派の代表も出席していたようです。

その席で佐野前励上人は、この事業に宗門挙げて協力したいということ、そして湯地氏との間で約束されていた、日蓮聖人の肖像を記念碑に嵌め込む件を、初めて公の場で提案しました。

ところが神社や他宗派からの激しい反発に阻まれてしまいます。

これは宗教、宗派を超えた、日本全国の同志で成す事業である。記念碑に日蓮聖人のみを嵌め込むのは不公平じゃないかと。

一同から大きな拍手が沸き上がり、肖像を嵌め込む案は却下されました。

しかし、佐野前励上人は引き下がりませんでした。

「ならば、我々日蓮宗は、日蓮宗だけの力で、元寇記念碑の近くに日蓮聖人の銅像を建設することに致します。何卒、ご了承願いたい。」

この提案にも一同から大反発が起こり、協議会は閉会しました。

ちょっと話は脱線しますね。

記念碑の台座の上に据えられるモデル、当初の案は元寇当時の執権・北条時宗だったようですね。協議会を重ねる中、流れが変わり、元寇の際に石清水八幡宮に赴かれ、敵国降伏の祈祷を行われた亀山上皇に変わった、ということです。

(↑北条時宗 歴史資料集:明治図書出版より引用)

北条時宗といえば、日蓮聖人の佐渡流罪を決めた張本人です。

仮に北条時宗の銅像があの場所に建立されていたら、我々信徒にしてみれば複雑な心境だったかもしれません。結果オーライです。

話を戻しましょう。

後日、佐野前励上人は湯地氏を訪ね、改めて宗祖の肖像を嵌め込む件について、可否を尋ねました。

湯地氏はこれを拒否しました。

事業の規模が徐々に大きくなり、協力してくれる同志全体の意見を、湯地氏は重視せざるを得なかったのでしょう。

湯地氏の立場も理解した佐野前励上人は、湯地氏の事業と袂を分かつことにしました。

決して喧嘩別れではない、むしろ二人は同じベクトルを向いているのです。

これから湯地氏は亀山上皇銅像、佐野前励上人は日蓮聖人銅像の建立に邁進し、いつか二体の銅像を同時に拝める日が来るよう、二人は固い握手を交わしたそうです。

佐野前励上人は、宗祖銅像建立を許可してもらうため奔走しますが、却下され続けていました。同じ博多東公園に銅像は二体もいらない、という理由でした。

そこで、佐野前励上人は当時の内務大臣・西郷従道公に直談判までし、とうとう許可を取り付けたのです。

(↑博多東公園の日蓮聖人銅像)

明治25(1892)年、日蓮聖人銅像は、晴れて起工式を修めます。

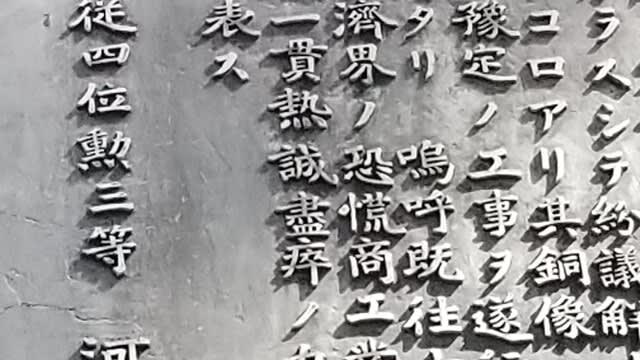

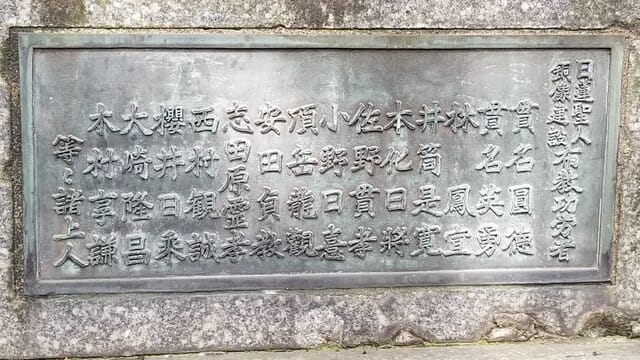

(↑佐野前励上人頌徳碑礎石に嵌め込まれた布教功労者の銅板)

この為に編成された特別布教師のお上人方が、日本全国を駆け回り、銅像建立の意義を訴え続けました。

全国の信徒達も意気に感じたのでしょう、沢山の浄財のみならず、毎日200人からの信徒の奉仕により、日蓮聖人銅像の建設は着々と進みました。

一方、警察署長を辞職した湯地氏は、以後十数年にわたり自らが全国を行脚、624回もの護国講話をし、なんと120万人以上の国民に、建碑の意義を訴え、寄付を募り続けたといいます。

(↑博多東公園の亀山上皇銅像)

亀山上皇銅像は明治23(1890)年に起工式を行い、福岡市民の協力奉仕によって工事が進みました。各町交代で仕事を分担したといいます。

ここで亀山上皇について、記しておきたいと思います。

亀山上皇は第90代の天皇を務められた方です。

兄である後深草天皇の後を継いだのですが、皇太子の選任を巡って兄弟間で遺恨が生じ、天皇家は後深草天皇系(持明院統)と亀山天皇系(大覚寺統)の二つの勢力に分かれてしまいました。

これがのちの南北朝にも大きく影響しているようですね。

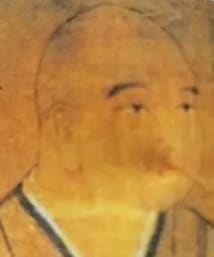

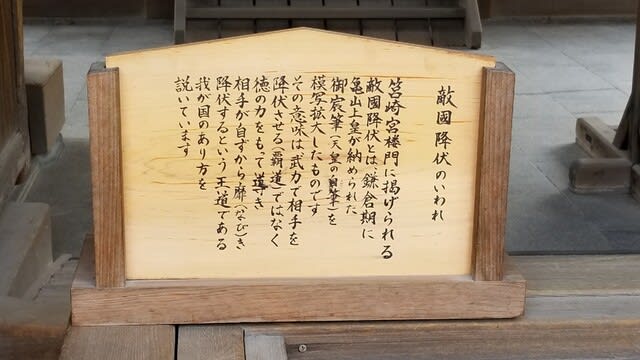

(↑筥崎宮境内の解説板より)

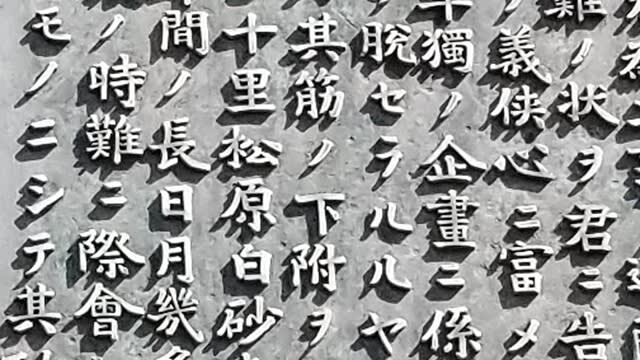

亀山天皇が上皇となって院政を行っていた時代に、二度の元寇が起こります。

この日本の大ピンチに、亀山上皇は自ら京都の石清水八幡宮に赴かれ、「我が身を以て国難に変わらん」と、自ら「敵国降伏」のご祈祷をなされました。

博多東公園から北へ1km弱のところに、筥崎宮(はこざきぐう)があります。宇佐神宮、石清水八幡宮とともに日本三大八幡宮に数えられる武運の神様です。

海までまっすぐ続く参道。大陸を意識した造りにも感じます。

魅力的な交易相手でありながら、強大な敵にもなりうる異国。

福岡の人々が感じる異国への思いは、我々とは少し違うのでしょうね。

楼門の扁額には「敵国降伏」の文字。

亀山上皇から下賜された宸筆を、後年拡大模写したものだそうです。

「敵国降伏のいわれ」がありました。

『武力で相手を降伏させる「覇道」ではなく、徳の力をもって導き、相手が自ら靡(なび)き、降伏するという「王道」である日本のあり方』

亀山上皇は石清水八幡宮に自ら赴き、敵国降伏の祈祷を実践されました。

今の世の中、ロシアはじめ権威主義の国々にも「王道」が通用すればいいのに、と切に思います。

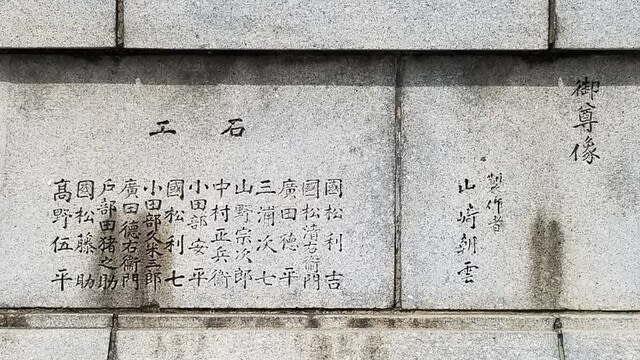

筥崎宮の奉安殿には、亀山上皇銅像の木型が、保存されています。(木型は鋳造の型として使用後、通常は廃棄されてしまうようです。)

制作は博多出身の彫刻家・山崎朝雲氏。あの高村光雲氏の門下です。

中山法華経寺や名越の長勝寺に立つ日蓮聖人銅像は、原型制作が高村光雲氏だった記憶があります。

(↑鎌倉名越・石井山長勝寺に建つ日蓮上人像)

いずれも迫力たっぷりのお像でした。

山崎朝雲氏の作風も、その流れを汲んでいるんですね!

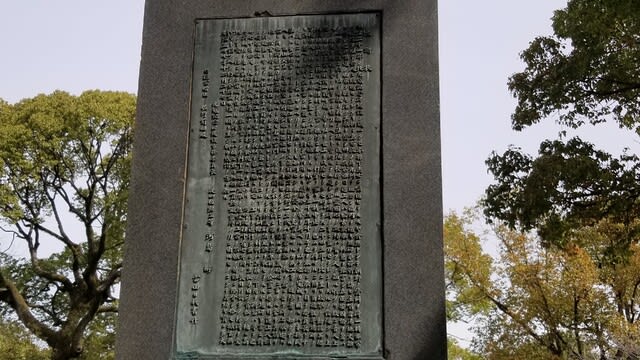

果たして、碑上に亀山上皇銅像を据えた元寇記念碑は、竣工しました。

除幕式は明治37(1904)年11月8日、日蓮聖人銅像と同日に催されたようです。(※)

天皇のご尊像をお披露目する式典ですからね。どれだけ盛大に、あるいは厳粛に行われたのか、想像がつきません。

(※)亀山上皇銅像の除幕式、明治37(1904)年12月25日という記述の文献もありました。

銅像自体は約6m、地上からの高さは71尺、といいますから20m以上!

束帯姿の亀山上皇、冠後部に立っているのは纓(えい)というそうです。

博多湾の方向を向き、一心に敵国降伏を祈願されています。

除幕された当時、日本は目下ロシアと戦争中。この銅像に込められた人々の思いは特別だったでしょう。

基台には福岡城跡の石が使われたそうです。

基台や台座工事を担当した石工13名、そして原型を作った山崎朝雲氏の名前が刻まれています。

構想から実に17年、湯地丈雄氏は全てを投げうち、元寇記念碑を建立する目的だけのため、講演行脚に専念し続けました。

時には讒言や罵詈雑言も浴びながら、それでも寄付を募り続けました。

その間、本人だけでなく妻子も、貧しさの極みだったといいます。

ところが、記念碑のどこを探しても、「湯地丈雄」の名前はありません。

最近据えられた福岡市の説明板↓に、小さく記されているだけです。

湯地氏は敢えて、自らの名前は表に出さず、我が名と、苦労をかけた家族の名を石に刻み、碑の下に埋めたそうです。

熱い漢、湯地丈雄。胸が熱くなりますね。

ところで今回、「日蓮聖人のご霊跡めぐり」という拙ブログで、僕が亀山上皇銅像を紹介したかったのには、深い深い理由があります。

次回の「佐野前励上人頌徳碑裏の感謝状」で紹介しますね。興味がある方は是非!

南無妙法蓮華経。