茨城県 潮来

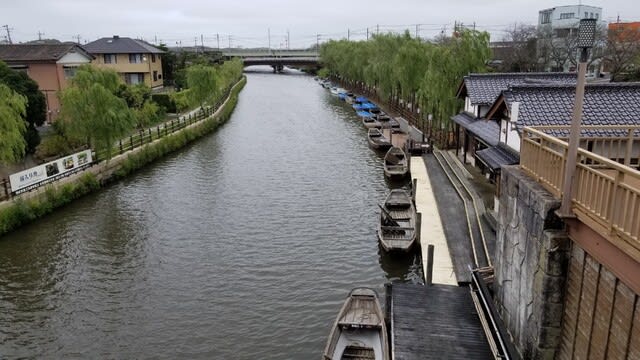

北浦、霞ヶ浦、利根川と、大湖大河に囲まれた水の郷は、古くから水運の要所として栄えてきました。

潮来といえば、この方!潮来の伊太郎さん

伊太郎さんは潮来生まれの旅渡世。

故郷に残してきたカノジョを想い、ちと感傷に浸るさまを、橋幸夫さんが唄っています。

もう60年も昔のヒット曲なんですね・・・。

この潮来に、お祖師様の時代から続く古刹があると聞き、参拝してきました!

畑やゴルフ場がある、のんびりとした雰囲気。

この辺りは「築地(ついじ)」という地名です。

東京の築地と同じく、埋め立てでできた場所なのかな?

目指していたお寺は、小高い丘の上にあります。

本圀山妙光寺です。

山号の「圀」の字、徳川光圀公と関係があるのかな?

確か京都本圀寺は光圀公から一字をもらってるんですよね!

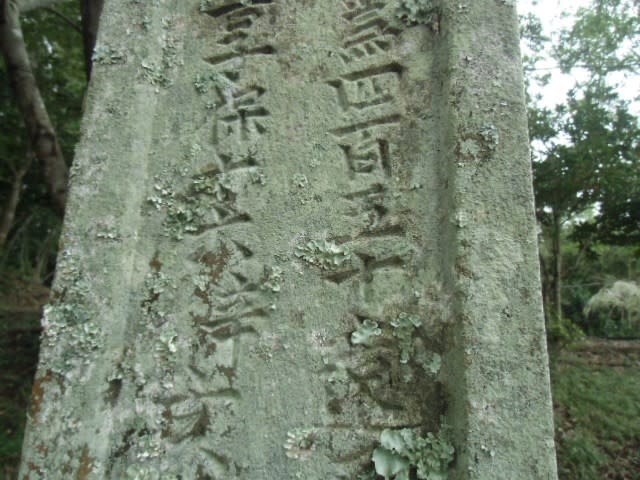

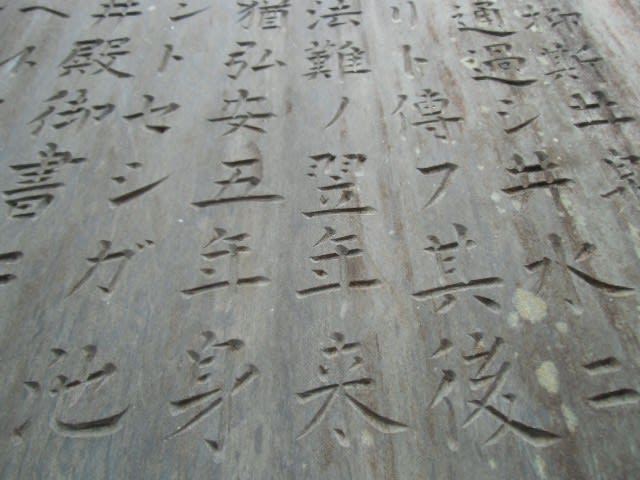

なかなかレアな石塔がありましたよ。

山門の手前に立つ白っぽい題目法塔

側面を見ると、享保16(1732)年、宗祖450遠忌に建立されたことがわかります。

多くの宗門寺院を巡ってきましたが、500遠忌以前の法塔は、まず目にすることがありません。

享保年間、利根川の水運は隆盛を極め、また近くの鹿島神宮参拝者の逗留も相まって、潮来界隈は相当賑わったと聞きます。

石碑の時代背景も、なかなか興味をそそられるポイントです。

山門です。

とても落ち着いた雰囲気の四脚門です。

「山門不幸」の立て札がありました。

最近、お寺のどなたかが亡くなったのでしょうか。

いつもより慎ましく、参拝させてもらいます。

山門の先から階段があり・・・

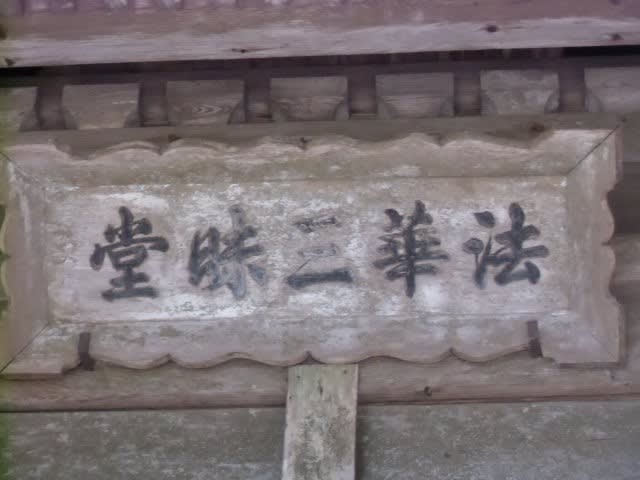

いい感じのお堂がありました。

法華三昧堂です。

方形屋根で、めちゃくちゃスタイルが良いです。

鎌倉あたりにあったら、間違いなく観光名所になってるだろうな・・・。

お寺の縁起によると元禄12(1699)年、徳川光圀公より費用を下附され(やっぱり!)、四間四面の本堂を造営した、とあります。

法華三昧堂は旧本堂だったんですね!

扁額の文字はまさに、光圀公の揮毫です。

徳川光圀公は元禄3(1690)年に、藩主の座を養子の綱條(つなえだ)公に渡しています。隠居の身となった光圀公の諸国漫遊ドラマが「水戸黄門」ですが、常陸国内もくまなく歩いていました。

妙光寺界隈も何度も訪れ、当時の19世・日具上人とは固い信頼関係があったようです。

そもそも光圀公は、母に久昌院、祖母には養珠院お萬様を持つ、篤い法華信仰の家系なのです。

徳川光圀公のお母様・久昌院の菩提を供養する為に建立されたお寺が、のちに↑水戸久昌寺になっています。

久昌寺墓地の一画には、久昌院とお萬様の墓石が並んで立っていますし、

身延山久遠寺の御廟域にある篤信廟にも、久昌院の供養塔の真後ろに、お萬様の供養塔が立っています。

久昌院はお萬様の信仰を確実に継承したことが窺えます。

水戸徳川家の子育て、人間形成の根底には、法華経の教えがあるのでしょう。

ちなみに、元禄6(1693)年に厳修された久昌院の三十三回忌では、妙光寺の日具上人が導師の一人を勤めていたことがわかっています。(住谷光一著「続々水戸光圀の餘香を訪ねて」より)

話を妙光寺に戻しましょう。

法華三昧堂の隣には小さなお堂があります。

何をお祀りされているお堂か、ちょっとわからなかったのですが、

傍らに石像、石碑が並んでいます。

見ると二十三夜の月待塔でした。

お堂もこれらに関係しているのかな?

明治5年に太陽暦に代わるまで、人々は月の満ち欠けを、生活の中心にしていました。

今日が何日かだけでなく、月の形によってこんな事に気を付けようとか・・・いろんな事を月から感じ取っていたんだと思います。

↓画像は、以前参拝した堀之内妙法寺にある二十三夜堂です。

妙法寺の二十三夜堂の説明板には、二十三夜についてこう書かれていました。

「二十三日の夜、人々が寄り集まって飲食を共にし、月の出を待つ信仰行事で、二十三夜講または二十三夜供養とも呼ばれている。二十三夜の月には三体の菩薩の姿が現れる、あるいは勢至菩薩を祀るなどの言い伝えがある」

スマホもテレビも、ラジオすらなかった時代、暗く長い夜を、人々は案外楽しんでいたのですね!

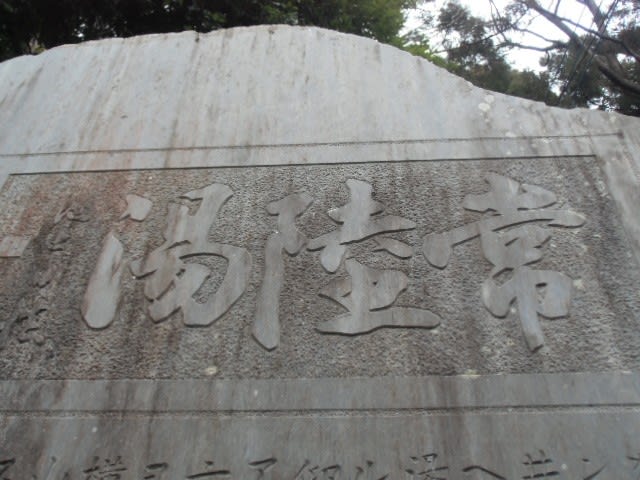

↑画像は妙光寺に向かう途中、たまたま潮来市内で見つけた「二十三夜尊」です。

古くから潮来の地に、二十三夜の月待ち行事が根付いていたのですね。

あぁ~、脱線ばかりでごめんなさい・・・、まだ妙光寺本堂に行ってなかったですね!

本堂です。

向拝が印象的です。

さきほどの法華三昧堂が旧本堂ならば、こちらは新本堂ですが、歴史は古く、江戸初期に建立されたもののようです。

昭和の終わりに大改修を経て、現在に至ります。

※山門脇に掲げられていた「山門不幸」の札、実は妙光寺の先代ご住職が最近ご遷化されたためと知り、本堂内でお線香をあげさせていただきました。

謹んでご冥福をお祈り致します。

本堂前には榧(カヤ)の巨木。

榧は仏像やお数珠の材としても用いられる、縁起の良い木です。

身延山の近くには「榧ノ木峠」という場所があり、お祖師様の逸話もあると聞いたことがあります。

そのせいか、榧は宗門寺院でよく見かけます。

歴代お上人の御廟に参拝。

先代お上人を含め、今日まで法灯を継いでくださった先師達に、心から感謝します。

お寺の縁起によると、文永2(1265)年、水原村の武士・由井但馬守国光公と横山遠江守勝光公が法華経に帰依し、鎌倉参勤の際に日門上人を招請、水原に一宇を建立したのが、妙光寺のルーツです。

正応3(1290)年に現在地(築地)に移転してきたようです。

築地の東側、北浦の畔に水原はあります。対岸は鹿島です。

潮来界隈は鎌倉時代、島崎氏の領地であったようです。

由井、横山両氏は、島崎氏の家臣だったと思われます。

開山の日門上人の供養塔です。

日門上人は一乗阿闍梨と号される日蓮聖人のお弟子さんで、いわゆる中老僧に数えられます。

このブログで参考資料として、汎用させて頂いている「高祖日蓮大菩薩御涅槃拝図」(大坊・本行寺で購入) にも、一心に読経する日門上人の姿が描かれています。

日門上人は、のちに仙台に光明山大仙寺を創建した方として知られています。

大仙寺は現在の孝勝寺のルーツです。

孝勝寺については後日、レポしますね!

それにしても文永2(1265)年に、既に潮来に法華信仰があったんですね。

ただ・・・ひとつピンときたことがあります。

以前訪問した常陸の湯

この源泉の傍らにあった常陸の湯顕彰碑

ここには日蓮聖人が実際に巡化で常陸国を訪れ、湯にも浸かったと刻まれていました。

そしてそれは↓「小松原法難ノ翌年」だったと刻まれていました。

小松原法難が文永元(1264)年ですから、その翌年というと・・・文永2(1265)年、妙光寺が開山された年と一致します!

本当に素人の勝手な仮説ではありますが、由井但馬守国光公と横山遠江守勝光公は、常陸界隈を教化に歩いていたお祖師様から直接、教えを聞き、帰依した可能性もありそうです!

いずれにせよ、日蓮聖人がまだ40才そこそこの時期に、既に潮来には法華信仰が息づいていたことに驚きます。

もちろん常陸では最初の宗門寺院ですし、常陸以外を含めても相当、初期のお寺でしょう。

そういえば今年、都道府県魅力度ランキングで、茨城県が長年の最下位を脱したと新聞に載っていました。

このブログで過去に紹介させていただいた久昌寺、常陸の湯、加倉井妙徳寺、そして赤浜願成寺、実はこのブログ閲覧数上位の常連なんです!茨城のお寺、みんな気になるんですね。

妙光寺のような古刹をはじめ、茨城には我々を魅了する場所がザクザクあります。掘り出し物の県かもしれません。

「あ、何か気になる!」と思ったら、是非現地を訪れてみることをおすすめします。きっと新しい発見がありますよ!