山本淳子氏著作「平安人(へいあんびと)の心で「源氏物語」を読む」から抜粋再編集

時は遡って薫が八の宮の大君を喪う前の夏のこと。今上帝の女二の宮の母・藤壺女御が急死した。十四歳になる鍾愛の娘の将来を今上帝は思い悩み、薫への降嫁を思いつく。薫は即答を避けたが、噂を聞いた夕霧は娘の六の宮の結婚相手を匂宮に絞り込み、動き始めた。それが原因で大君は中の君の結婚を悲観し、その年の十一月、心労で亡くなったのだった。

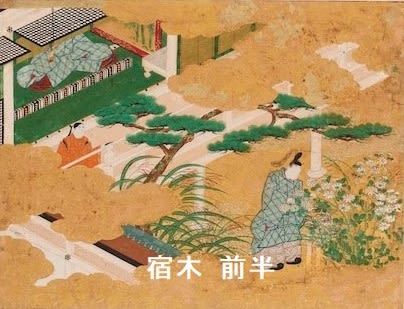

翌夏、藤壺女御の一周忌後に、薫は女二の宮との結婚を承諾するが、心では故大君を追慕していた。いっぽう匂宮は、春から中の君と二条院で暮らす傍ら、夕霧の六の君との縁談が本決まりとなった。中の君は一心に不安に耐えるうち五月に懐妊したが、子を持った経験のない匂宮には確とは分からない。

八月、匂宮の婚儀が迫ると、中の君を大君の身代わりと慕う薫は同情し、中の君を訪ってはしみじみと語るようになる。その月半ば、豪華な婚儀のもと六の君を本妻とした匂宮は、六の君の予想外の美しさに魅了されて夕霧の邸に入りびたりとなり、中の君からは足が遠のく。傷心の中の君は薫を頼り、宇治に戻りたいと相談し同行を願う。

中の君に初めて気を許されたと感じた薫は自制心を喪い、ついに御簾の中に入り、添い伏す。だが懐妊の印の腹帯に気がひるみ、中の君をいたわしく思って自分を止めた。中の君をつらい目に遭わせたくはない。しかし後見に徹することもできないと、思い乱れる薫だった。

**********

火のこと制せよ

「地震・雷・火事・親父」は現代の言葉。だが人の恐怖感は平安時代でもそう変わらない。人々は日頃から、「火危うし」とか「火のこと制せよ」、つまり「火の用心」と言い合っては気をつけた。人家が建て込む平安京では、火は容易に燃え広がって、被害が大きくなりがちなのだ。

「源氏物語」宇治十帖を読むと、八の宮が京の邸宅から焼け出されている。また薫も、母・女三の宮と住んでいた三条の邸宅を火事で失っている。実はこの平安中期、火事はきわめて日常的に起きる災害でもあった。

「蜻蛉日記」(下巻)には、天禄三(972)年だけで三回も、火事のことが記されている。うち一度は、火元が作者・藤原道綱母の隣家だった。我が家とは土塀一つの隔てしかない。息子の道綱も、最近引き取ったばかりの幼い養女もいる。あわてふためき、作者は牛車で自宅へと急ぐ。四、五キロをやっとの思いで帰ったときには、火はすっかり鎮火していた。

自宅は焼け残っており、胸をなでおろす。隣家の人々は焼け出されて、道綱母の家に身を寄せていた。聞けば、道綱が養女を避難させ、家の門をしっかり閉めるなどして、被害を食い止めたのだ。

ちなみに、このとき道綱が家の門を閉じたのは、消火のためではない。当時の消火はもっぱら「撲滅」、つまり叩いて火を消すという方法で行っていた。道綱は火そのものではなく、火事に乗じた二次被害を防いだのだ。例えば、火事には野次馬がつきもので、押しかけた人により混乱が生じることがしばしばあった。

また西山良平氏の調査によれば、平安京ではこのころ放火が激増していた。中には強盗が家を取り囲んで火を放つ事件もあったというから、火事場泥棒ではなく最初から強盗目的の放火である。道綱は、そうした凶悪事件のおそれもある火災から、父が不在で男子の少ない家を、懸命に守ったのだった。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます