他の記事は以下のリンクから。リンク先では広告なしでお読みいただけます。

最終更新日11月11日 宇宙科学の話題 ----総合的な話題です

最終更新日11月19日 今日の宇宙 ------下の記事と同じです

最終更新日11月18日 火星探査情報 -----多数の探査情報から

最終更新日11月18日 地球観測 -------温暖化問題を中心に

最終更新日11月19日 ハッブル宇宙望遠鏡 --最新の発表から

最終更新日11月13日 ジェムスウェブ宇宙望遠鏡 -最新の発表から

最終更新日 8月 4日 アルテミス2 ------有人月周回への準備

< 待 機 中 > 宇宙ステーションは今 --日本人飛行士滞在期間

・・・ここに戻るときは、ブラウザーの“戻る”ボタンか、閲覧先記事の“BLOG”ボタンから。・・・

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

<今日のテーマ>: 原子力発電は、60年経った今でも宇宙飛行のために試みられている

初めての原子力宇宙ミッション「トランジット IV-A」の打上げから60年経ち、NASAは、有人探査と科学的発見の大胆な未来に向かって乗り出している。この未来は、宇宙での原子力ミッションの安全な打上と運用の誇り高い歴史の上に築かれる。

初めての原子力宇宙ミッション「トランジット IV-A」の打上げから60年経ち、NASAは、有人探査と科学的発見の大胆な未来に向かって乗り出している。この未来は、宇宙での原子力ミッションの安全な打上と運用の誇り高い歴史の上に築かれる。

謙虚な始まりから:原子力発電が科学的発見の時代を生む

1961年6月29日、ジョンズ・ホプキンス大学応用物理学研究所(Applied Physics Laboratory)はトランジット IV-A 宇宙船を打上げた。これは、 SNAP-3B 放射性同位元素発電機を搭載した米海軍の航法衛星であり、 LED 電球を点灯させるのに十分な、 2.7 ワットの電力を生成した。トランジット IV-A は、研究所のミッション期間の記録を破り、地球の赤道が楕円であることを確認した。また、人類の到達範囲を太陽系全体に拡大する画期的なミッションの舞台も整えた。

1961年以来、NASAは、電力システムとプルトニウム238燃料を提供するエネルギー省(DOE)との成功したパートナーシップを通じて、原子力発電システムを運ぶ25以上のミッションを飛行してきた。

宇宙で長期的な電力を供給する実用的な方法は、太陽光と原子力源からの熱の二つのみである。今日でも、太陽から遠く離れたミッションを遂行する技術は他に存在しない。

------------------

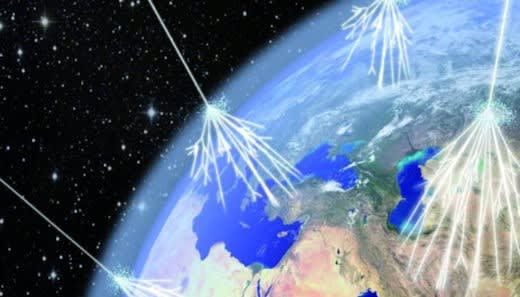

太陽から遠く離れた、木星、冥王星のような暗い、過酷な環境に移動すると、原子力なしでは行動は不可能または極端に制限される。そこで、ラジオアイソトープ・パワーシステム(RPS:Radioisotope Power Systems)の出番となる。プルトニウム238燃料の崩壊によって発生する熱を電気に変換する電力システムである。これらのシステムは信頼性が高く、効率的である。それらは、太陽光、温度、荷電粒子放射線、あるいは厚い雲やダストなどの表面条件に関係なく、長期間の宇宙ミッションで継続的に動作する。この RPS は、アポロ月面実験パッケージにも搭載され、1977年以降ボイジャー1号と2号を維持しており、極寒の土星とその衛星タイタンを探査するカッシーニ・ホイヘンスの機器をも暖かく保った。

今日では、マルチミッション熱電発電機(MMRTG)が、パーサビアランス火星探査車に電力を供給し、火星での古代生命の痕跡を探し、また、打上げから15年を経て太陽系を脱出する冥王星探査機、ニュー・ホライズンズを支えている。

<図の解説>: 冥王星探査宇宙船ニューホライズンズは、七つの科学機器と放射性同位元素熱電発電機を運んだ。宇宙船の重量は 1,060 ポンド(480キログラム)である。

<図の解説>: 冥王星探査宇宙船ニューホライズンズは、七つの科学機器と放射性同位元素熱電発電機を運んだ。宇宙船の重量は 1,060 ポンド(480キログラム)である。

☆ これから起こる素晴らしいこと。

2028年に打ち上げられる予定のドラゴンフライ(Dragonfly)はこの熱電発電を使用する予定の次のミッションである。NASAのニューフロンティア計画の一部であるドラゴンフライは、土星最大の衛星であるタイタンの、密集した霞んだ大気の海洋の世界を探索してサンプルを収集するために設計された航空機(octocopter)である。

また、月面での宇宙飛行士達は、月の長い夜を生き延び、月の南極の暗いクレータを探索するために、豊富で継続的な電力が必要になる。核分裂電力システムは、確実な運用に電力を供給するのに十分な電力を供給できる。NASAは、協力して月と火星のベースキャンプへの道を開く、将来の月面実証のための核分裂発電システムを設計する取り組みを主導している。

<ひとこと>: 以上は要約です。トップのイメージのリンク先は動画 .mp4 です。

<出典>: NASA Science Editorial Team

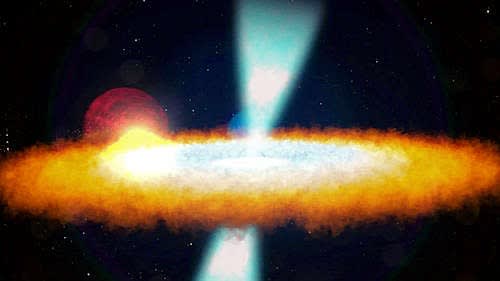

土星は地球の夜空では明るい。外側の巨大なガスの惑星とその美しいリングの望遠鏡の眺めは、スター・パーティーではスターになることがよくある。 しかし、土星のリングと夜の側のこの素晴らしい光景は、地球近くの望遠鏡からは見ることはできない。

土星は地球の夜空では明るい。外側の巨大なガスの惑星とその美しいリングの望遠鏡の眺めは、スター・パーティーではスターになることがよくある。 しかし、土星のリングと夜の側のこの素晴らしい光景は、地球近くの望遠鏡からは見ることはできない。

NASAは、50年以上経た、有人で月面に戻るアルテミスⅢについて、スペースXと協力して、同社のスターシップ人間着陸システム(HLS:Starship Human Landing System)を開発している。新しく更新されたアーティストのコンセプチュアル・レンダリングは、スターシップが、月周回軌道で、NASAのオリオン宇宙船とドッキングし、その後、2人のアルテミス・クルーが、オリオンからスターシップに乗り換えて、地表に降下する様子を示している。そこでは、宇宙飛行士がサンプルを採取し、科学実験を行い、月の環境を観察した後、スターシップで月周回軌道で待っているオリオンに戻る。有人アルテミスⅢミッションに先立って、スペースXは、月面での無人着陸デモンストレーションミッションを実施する。

NASAは、50年以上経た、有人で月面に戻るアルテミスⅢについて、スペースXと協力して、同社のスターシップ人間着陸システム(HLS:Starship Human Landing System)を開発している。新しく更新されたアーティストのコンセプチュアル・レンダリングは、スターシップが、月周回軌道で、NASAのオリオン宇宙船とドッキングし、その後、2人のアルテミス・クルーが、オリオンからスターシップに乗り換えて、地表に降下する様子を示している。そこでは、宇宙飛行士がサンプルを採取し、科学実験を行い、月の環境を観察した後、スターシップで月周回軌道で待っているオリオンに戻る。有人アルテミスⅢミッションに先立って、スペースXは、月面での無人着陸デモンストレーションミッションを実施する。 NASAは、また、スペースXと協力して、アルテミスⅣの拡張要件を満たすために、同社のスターシップ着陸船をさらに開発している。これらの要件には、月面により多くの質量を着陸させることや、乗組員の移動のために、NASAのゲートウェイ月宇宙ステーションとドッキングすることが含まれる。

NASAは、また、スペースXと協力して、アルテミスⅣの拡張要件を満たすために、同社のスターシップ着陸船をさらに開発している。これらの要件には、月面により多くの質量を着陸させることや、乗組員の移動のために、NASAのゲートウェイ月宇宙ステーションとドッキングすることが含まれる。

2022年11月21日に撮られたこの宇宙からのスナップショットでは80億人が消えようとしている。

2022年11月21日に撮られたこの宇宙からのスナップショットでは80億人が消えようとしている。 フライバイ探査機と降下探査機で構成されるダビンチは、古代の大陸の可能性があるアルファ領域(Alpha Regio)と呼ばれる山岳地帯に焦点を当てる。1970年から1985年の間に、一握りの国際的な宇宙船が金星の大気圏を突入したが、ダビンチ探査機は、金星の厚く不透明な雲の下からこの興味深い地形のイメージを撮影する初めての探査機になる。

フライバイ探査機と降下探査機で構成されるダビンチは、古代の大陸の可能性があるアルファ領域(Alpha Regio)と呼ばれる山岳地帯に焦点を当てる。1970年から1985年の間に、一握りの国際的な宇宙船が金星の大気圏を突入したが、ダビンチ探査機は、金星の厚く不透明な雲の下からこの興味深い地形のイメージを撮影する初めての探査機になる。

<右図の解説>: 月の内部進化のイメージ図。上段右図の右半分はGRAIL観測による重力偏差マップ。貫入岩体由来の線状重力異常がハイライトされています。

<右図の解説>: 月の内部進化のイメージ図。上段右図の右半分はGRAIL観測による重力偏差マップ。貫入岩体由来の線状重力異常がハイライトされています。

ロゼッタは、ヨーロッパ宇宙機関の加盟国とNASAからの貢献によるミッションであった。2年以上にわたって彗星67P/チュリュモフ・ゲラシメンコを調査し、着陸船フィラエを彗星の表面に送り届けた。

ロゼッタは、ヨーロッパ宇宙機関の加盟国とNASAからの貢献によるミッションであった。2年以上にわたって彗星67P/チュリュモフ・ゲラシメンコを調査し、着陸船フィラエを彗星の表面に送り届けた。