昨晩、シン・ゴジラを観てきました。

夏休み中の悪ガキどもを避ける意図でレイトショーにしたのですが、見終わった感想としては、悪ガキを気にする必要は全くなかったように思っています。

それは、この映画は子供の観るものではなく、完全に大人の、それも現代日本の将来に少なからず危機感を持っているような、そんな大人たちに向けた映画(というよりは政治ドラマ)だと感じたからです。

そもそも、全編早口で、且つ矢継ぎ早に専門政治用語が乱舞しており、子供どころか大人にも理解が難しい内容になっています。

この映画に対する私見ですが・・・

この映画ではゴジラが暴れまわるシーンも少しはありますが、それは全体のほんの一部です。

それより、大半は、義務の押し付け合いで事なかれ主義の官僚や政治家、責任のなすり合いに終始し法や条約に縛られて決断力すら発揮できない国家機関、更には米国による利己主義や国際社会をも巻き込んだ暴力的な偽善主張に反論すらできない政府など、弱腰な日本の現状を的確に描いたシーンの連続となっています。

ここに、平和ボケしてしまった見せ掛けだけの国家をあからさまにし、そんな国家に対する国民の本当の恐怖心としてゴジラを描いているのではないでしょうか。

この国を正しい方向へ導くべき立場の人間たちが、保身や私欲のためにだけに汗を掻いているように見えるこの日本という国、今後、ほんとうに大丈夫なんでしょうか。

まさに、背筋も凍るような恐怖心を覚えました。

さて、話題はガラリと変わりまして。

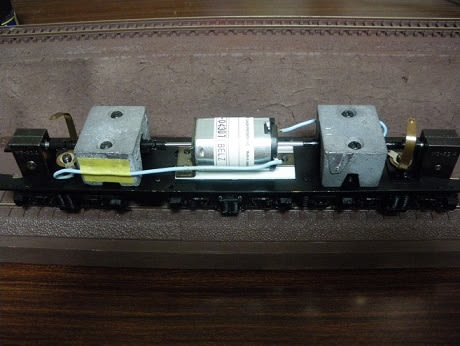

カツミのED70ですが、缶モーターへの換装をしようかと考えています。

それで、本当に久し振りのことなんですが、上まわりと下まわりとを分解してみました。

上まわりの内部は、いっちょまえに黄緑色に塗ってあります。

おそらく、小学生か中学生のときの仕業です。

あまりに雑な塗り方に、われながら呆れ返るばかりです。

でも、下まわりのモーター配線を見たとき、なぜか頭や肩をポンと軽く叩かれた気がしました。

それは暴力やイタズラによるものではなく、やさしく温かみのある分厚い手で、ポンって。

そしたら急に淋しさとすまなさで胸がいっぱいになってしまって、胸の奥から込み上げてくるのを感じたんです。

モーターが首を振ることを考慮して、たかが子供のおもちゃにまで、こんなに丁寧なコイル巻きの配線処理をしてくれたのは、12年も前に無くなった父でした。

いまここに父が生きていたら、逢うのがちょっと恥ずかしい自分です。

官僚や政治家にグダグダ陰口を叩いていないで、もっと、背筋を伸ばして真面目に生きようと思っています。

夏休み中の悪ガキどもを避ける意図でレイトショーにしたのですが、見終わった感想としては、悪ガキを気にする必要は全くなかったように思っています。

それは、この映画は子供の観るものではなく、完全に大人の、それも現代日本の将来に少なからず危機感を持っているような、そんな大人たちに向けた映画(というよりは政治ドラマ)だと感じたからです。

そもそも、全編早口で、且つ矢継ぎ早に専門政治用語が乱舞しており、子供どころか大人にも理解が難しい内容になっています。

この映画に対する私見ですが・・・

この映画ではゴジラが暴れまわるシーンも少しはありますが、それは全体のほんの一部です。

それより、大半は、義務の押し付け合いで事なかれ主義の官僚や政治家、責任のなすり合いに終始し法や条約に縛られて決断力すら発揮できない国家機関、更には米国による利己主義や国際社会をも巻き込んだ暴力的な偽善主張に反論すらできない政府など、弱腰な日本の現状を的確に描いたシーンの連続となっています。

ここに、平和ボケしてしまった見せ掛けだけの国家をあからさまにし、そんな国家に対する国民の本当の恐怖心としてゴジラを描いているのではないでしょうか。

この国を正しい方向へ導くべき立場の人間たちが、保身や私欲のためにだけに汗を掻いているように見えるこの日本という国、今後、ほんとうに大丈夫なんでしょうか。

まさに、背筋も凍るような恐怖心を覚えました。

さて、話題はガラリと変わりまして。

カツミのED70ですが、缶モーターへの換装をしようかと考えています。

それで、本当に久し振りのことなんですが、上まわりと下まわりとを分解してみました。

上まわりの内部は、いっちょまえに黄緑色に塗ってあります。

おそらく、小学生か中学生のときの仕業です。

あまりに雑な塗り方に、われながら呆れ返るばかりです。

でも、下まわりのモーター配線を見たとき、なぜか頭や肩をポンと軽く叩かれた気がしました。

それは暴力やイタズラによるものではなく、やさしく温かみのある分厚い手で、ポンって。

そしたら急に淋しさとすまなさで胸がいっぱいになってしまって、胸の奥から込み上げてくるのを感じたんです。

モーターが首を振ることを考慮して、たかが子供のおもちゃにまで、こんなに丁寧なコイル巻きの配線処理をしてくれたのは、12年も前に無くなった父でした。

いまここに父が生きていたら、逢うのがちょっと恥ずかしい自分です。

官僚や政治家にグダグダ陰口を叩いていないで、もっと、背筋を伸ばして真面目に生きようと思っています。