4月30日(土)と6月6日(月)の2度、サントリー美術館へ出掛け「原安三郎コレクション 広重ビビッド」と銘打った広重展を観て来た。財界で活躍した原安三郎氏が収集したコレクションが前期・後期併せて、228画展示されていた。

4月30日(土)と6月6日(月)の2度、サントリー美術館へ出掛け「原安三郎コレクション 広重ビビッド」と銘打った広重展を観て来た。財界で活躍した原安三郎氏が収集したコレクションが前期・後期併せて、228画展示されていた。

この企画、第1章では”全点初公開”となる『六十余州名所図会』が70図、第2章で『名所江戸百景』が前期・後期の入れ替えで、合計120図展示されていた。この二つ揃物は、貴重な「初摺」の、なかでも特に早い時期のもので、国内にも僅かしか存在しないものとか。更には現地取材を行い撮影した写真との比較まで出来るように組み立てられていた。

第3章では北斎の「千絵の海」10図の全てが登場し、最終章では国芳の浮世絵まで加えられていた。

『六十余州名所図会』は、広重が晩年に手掛けた揃物(そろいもの)で、五畿七道の68州のすべて州から一つの名所を選び(武蔵と江戸は別もの)69図+目録を加えた70図。ただ広重は必ずしも現地まで出向いたのではなく、『山水奇観』(著:淵上旭江)などかの図から換骨奪胎して、臨場感溢れる場面に仕上げています、と図録では説明がされていた。 展示会の冒頭を彩っていたと記憶しているのが、右の「阿波 鳴門の風波」である。私にもこの図の凄さが感じ取れた。舟に乗り間近で渦潮を見物しているようだ。渦潮の流れに沿って藍色のぼかしが施されている。徳島生まれの原氏が、出身地徳島の図に格別な思いを抱いていたのみならず、藍玉を扱う商家の生まれ故、藍色に鋭敏な色彩感覚を持っていたことが窺われるとは、これまた図録からの受け売り。

展示会の冒頭を彩っていたと記憶しているのが、右の「阿波 鳴門の風波」である。私にもこの図の凄さが感じ取れた。舟に乗り間近で渦潮を見物しているようだ。渦潮の流れに沿って藍色のぼかしが施されている。徳島生まれの原氏が、出身地徳島の図に格別な思いを抱いていたのみならず、藍玉を扱う商家の生まれ故、藍色に鋭敏な色彩感覚を持っていたことが窺われるとは、これまた図録からの受け売り。

とまれ、「阿波 鳴門の風波」の冒頭展示は原氏へのオマージュと見た。(右図)

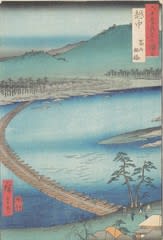

広重の画を観て嬉しいのは自分の行ったことのある土地の絵が登場するときだ。私は沖縄を最後として、都道府県の全てに行っているが、その私が見た風景は、最北端の陸奥「松島風景・・・」をはじめとして、三河「鳳来寺 山麓」、伊豆「修善寺 湯治場」、相模「江の島 岩屋の口」、下総「銚子の浜 外浦」などなど16図ほどあった。 当然のことながら、私の見た風景とは全く違う景色画。購買層や観客を意識してか、近景はクローズアップされ、遠景は小さく描き込むなどの誇張も変形も施された風景が描かれているだろう。この時代に生まれ、この様な風景を見てみたかったと思える浮世絵が数々あった。『六十余州』の中では、特に日本海側の越中「富山船橋」と丹後「天橋立」の前では飽かず長時間佇んでしまった。『江戸名所図会』については次回に。(写真:右図は「富山船橋」。左下は「天橋立」)

当然のことながら、私の見た風景とは全く違う景色画。購買層や観客を意識してか、近景はクローズアップされ、遠景は小さく描き込むなどの誇張も変形も施された風景が描かれているだろう。この時代に生まれ、この様な風景を見てみたかったと思える浮世絵が数々あった。『六十余州』の中では、特に日本海側の越中「富山船橋」と丹後「天橋立」の前では飽かず長時間佇んでしまった。『江戸名所図会』については次回に。(写真:右図は「富山船橋」。左下は「天橋立」)