【第二回 一本の矢を放って、義侠の者、白馬を誤って射る/両郡を奪って賊臣、富を得る】

安房という国は、元々、総国(ふさのくに)の南の果てにある。

上代までは、上下の区別はつかずに一つであったが、後に分かれて上総、下総と名づけられるようになった。

土地は広く、桑の木が多い。養蚕に適し、糸を束ねた総(ふさ)を貢物にしたので、国自体を総と言うようになった。

総の南の果てに住む住民が少なかったので、南海道の阿波の国の民を移すことにした。やがてこの地域を安房と呼ぶようになった。

日本書紀や景行天皇の記に記された淡水門(あわのみなと)として定められたのが、これである。

安房はわずか四郡しかなく、平群郡、長狭郡、安房郡、朝夷郡から成り立っている。

昔、仁安から治承(1166年から1181年の頃)の間、平家の世が盛んなころ、安房に三人の武士がいた。東鑑に名前が記されているが、御厨麻呂五郎信俊、安西三郎景盛、東條七郎秋則である。

1179年治承三年秋八月、源頼朝公が石橋山の戦いで敗れて安房へ脱出した時、三人は早くに追従し、安西景盛は道案内を承り、麻呂信俊と東條秋則は食事を提供した。

無二の忠誠を示すことによって、鎌倉幕府成立後、彼らには安房四郡が与えられた。以来、子孫十数代に渡って、北條の時代、また足利幕府に至っても、領地は代々受け継がれてきた。

安西景盛の子孫、安西三郎大夫景連は安房郡の館山城、麻呂五郎信俊の子孫、麻呂小五郎兵衛信時は朝夷郡の平舘城、長狭郡の東條の氏族である神余長狭介光弘は東條七郎秋則の跡取りとして、平群郡の滝田城にいた。

いずれも旧家と言いながら、神余は東條の所領を併せて長狭と平群の二つを支配しているので、安房半国の主として家臣の数はかなり多い。

従って神余は、安西と麻呂を下に見て、自らを安房の国主と僭称していた。

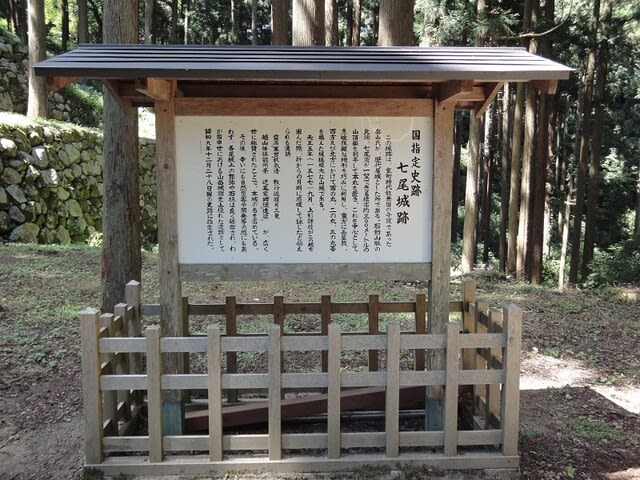

【関連地図】

やがて神余光弘は驕り高ぶり、女色を好み、酒に溺れる様になった。

数多くいる側室の中でも、玉梓という淫婦を寵愛した。領内の裁判ごとすら、玉梓に問う様になってしまった。

玉梓に賄賂を使った者はたとえ罪があっても賞され、玉梓に媚びなければ功があっても用いられることはなくなった。これにより家中はひどく乱れて、良臣は退けられて去り、心の邪まな悪人が徐々に増えてくる様になった。

その中に、山下柵左衛門定包という者がいた。

山下定包の父は、青浜という牧場に勤めていたが、出世できずに亡くなった。

しかし山下定包は、顔は親に似ず、色白で美形、言葉遣いも柔らかく丁寧だったため、神余光弘はこれを召出して、近習にした。

なるほど、女人が君主の龍愛を利用する祭りごとや裁判の不公平さは、悪人を助けるものであった。

山下定包は陰で悪知恵を働かせて、陽に行儀の良い近習としてふるまい、立身出世だけを謀るしたたかな者であったので、最初から玉梓に媚びへつらい、望むものを値段にいとまをつけずに贈っていった。

次第に出世していくに連れ、主君を甘言で喜ばせ、酒宴を何度も催して淫楽を薦めていく。挙句の果てに、とうとう玉梓とも密通してしまうが、この醜聞には、神余光弘はまったく気づかなかった。

それどころか、山下定包を老臣の筆頭にしてしまい、家中の賞罰すべてを任せたので、権力はただ一人に集中してしまった。

もう主君はいないも同然だった。

志のある者は主人を諫めることなく身を退き、また山下定包に追従するものは太鼓持ちよろしく、徒党を組んでは諫言を防ぎ、利害を説いていく。しきたりを改め、税を重く土木工事の手伝いを増やして、民衆の嘆きを振り返ろうともしなかった。

正に山下定包は、神余家の唐代における安禄山なのである。

民衆は、山下定包が白馬に乗って出仕する度に憎しみと恨みの眼差しで見るものの、白い人食い馬と悪口で呼び、道で出会うようなら避けて通る様になっていた。

ここに滝田の近村、蒼海巷(あおみこ)というところに、杣木朴兵(そまきのぼくへい)と呼ばれる農民がいた。戦国の習いで剣術、柔術の腕前は言うまでもなく、力強く、強情で、死を恐れなかった。

権威に屈服せず良く人助けをする男だったので、神余の家中が乱れて民衆の被害がひどくなっている原因が、山下定包のせいであると見抜いて、とうとう我慢できなくなった。

剣術仲間で良き好敵手の洲崎無垢三(すさきのむくぞう)という友達を密かに招いて、

「お前はどう思っている。白い人食い馬が権力を欲しいままにして、民を虐げている。田畑への災いは害虫よりもひどく、罪なき人々を虐殺する様はまるで疫病神ではないか。奴がこんなことを続けているのであれば、どうやって皆は妻子を養えるというのか」

杣木朴兵の嘆きは続いた。

「厳しい御法度に従うのは皆が命を惜しむからだ。こんな風に毎年税をむしり取られて、飢え死にか凍死するしかないのであれば、法も祟りも恐れてはいられん」

杣木朴兵は洲崎無垢三の眼を見つめ、決意を述べた。

「この際二人が身を捨てて、あの人食い馬を撃ち殺し、多くの人々を苦しみから解放してやれば、それは痛快事ではないか」

と語られた洲崎無垢三はすかさずうなづいた。

「よく勇気を出されて打ち明けられた。私も同じようなことを考えていたが、奴の威勢は神余の殿よりも大きく、どこへ行くにも数十人の従者がいる。もし安易に手を出せば、自滅行為に等しい。微笑みに刃を隠す、最近の人の心は信用ならないものだから、今日まで私は黙っていた」

洲崎無垢三は熱く語った。

「しかしお主が思いがけず、心中の秘を打ち明けてくれて、私と思いが一緒だということが分かった。百万の味方を得たようだ。しかし軽々しくことを謀れば、無駄に命を失うだけだ」

洲崎無垢三は少し考えて、

「或いは、奴が物見遊山の折であれば従者の数も少ない、忍び歩きの日を待てば本意を遂げるだろう、と思うがどうだろうか」

と囁いた。

杣木朴兵もこれには喜び、ああでもない、こうでもないと無垢三と互いに意見を交わし、密談は数回に渡って行われた。

後漢時代の楊震の四知の戒め通り(天が知る、地が知る、我知る、汝知る、隠し事は必ずばれてしまうという故事)、壁にも耳にもある世の中であり、早くも二人の計略に気づいた者がいて、山下定包に密告する。

この訴えに山下定包は騒ぐこともなく、手下を急遽集めて、杣木朴平と洲崎無垢三を捕らえようと考えたが、他に思いついたことがあった。

そしらぬことと気づかない振りをして、従者の数だけは増やして、夜の外出をやめてしまった。

二人の企てに対処している間に、主人の神余長狭介光弘は長い間の淫楽に没頭していたことによって、病いに罹り、美酒も珍味も楽しめなくなっていた。猥雑な音楽も女たちの嬌声も楽しくなくなり、不死の薬を蓬莱に求めようと不老の術を怪しげな方士に問うようになった。

これは秦の始皇帝や漢の武帝と同じ考えだった。

玉梓の膝を枕にして閨から出なくった主君に対して、山下定包はある日申上げた。

「今頃は初夏でございますから、野山の新緑も大そう美しく、落羽畷(おちばなわて)の雉、青麦村のひばり、得意顔で集まっている様子でございます。ご寝所にずっと籠っておられますので、病が重くなってしまうのでしょう。猟犬を走らせ、鷹狩りをするのも、養生の一つでございます」

山下定包は意図を持って言った。

「私もお供いたします、お決めになってはいかがでしょうか」

とそそのかすそばから、玉梓も面白がって薦めた。

神余光弘はいきなり身を起こして、

「最近の私は何をするのも面倒で、しばらく城外に出ていないのう。今のそなたらの諫言は苦くない良薬であるな。明日にでも早朝から狩猟に行こう。まずこの件の告知をして準備せよ」

と言ったが、山下定包は扇を持ち直して言った。

「ご命令ではございますが、近ごろは公の務めが続き、民はその労役で疲れております。それに畑を耕し種をまく時期ですので、お忍びで出掛けられてはいかがでしょう。私めがお供いたしますので、良きように取り計らいます。百姓どもは耕作に支障なく、やがてお殿様の慈愛に満ちたお振舞いを知れば、皆、殿様を仁君と褒め称えます。これもまた民の心を掴む、言わば一つの術ではございませんか」

言葉巧みに言えば、神余光弘は大いに感心した。

「お主の言う通りであるな。家老たる者は皆この様にあるべきだ。ではお主に任せよう」

として勢子や従者の数を減らして、那古七郎(なこのしちろう)、天津兵内(あまつのひょうない)といった近習の八、九人のみに狩りの準備をさせた。

翌朝、神余光弘は葦毛の馬に乗って、猟犬を引き鷹を籠に入れながら、忍んで出発した。

山下柵左衛門定包は謀略通り、前日に城から退出した際に、落羽と青麦の村長を急遽呼び寄せていた。

「私は珍しく休みをいただけることになった。明日落羽と青麦に行って、鷹狩りをしようと思う。この旨を村人に伝えよ」

と厳しく言ったので、村長たちは急いで帰り、百姓を駆り集めることにした。道の掃除を箒目の行き届く様にせよ、と騒いでいる間、杣木朴平と洲崎無垢三は、

「ようやくここに時期を得た。明日は必ず本意を遂げるべき時が来た」

と密かに喜んで、二人は勢子に扮装するとともに弓矢を用意した。

その夜は、丑三つ(午前二時ごろ)の頃合いから落羽畷の鬼門である東北の草深い丘に隠れて、古い松を盾に、早く定包よ来いと待つことにした。

短い夜はあっけなく明けて、鶏の鳴き声が日の出を告げるころ、神余長狭介光弘は、鹿皮の毛皮と狩猟用の笠を深く被って、馬の前に勢子を立たせた。

那古七郎や天津兵内の近臣たち八、九人は、先陣を切って滝田の城を出て行った。

山下柵左衛門定包は計画に備えて、配下を数多く備えて、例の白馬に跨って主君から少し遅れて出発した。

前からの企み通り、出発の朝に馬飼いに言い含めて飼料にある種の毒を与えてあったため、神余光弘の乗った馬は、十町(約1キロ)辺りで急に動かなくなってしまった。叩いてもまったく進まず、遂には前足を追って地面に倒れてしまった。

乗っていた神余光弘が転ぶのを那古七郎と天津兵内が慌てて助け起こし、

「お乗換えの馬を早く引け!」

と声高に叫ぶ。従者たちは慌てふためき、後ろの陣へ注進に行った。

すぐに山下定包は鞭を何度も叩いて、馬を走らせて進んできた。御前に来るとひらりと降り立って、主人に言う。

「お忍びでの狩りでございますから、準備はできておりません。お乗換えをお待ちいただくと、余計に時間だけが掛かってしまいます」

山下定包は続けた。

「私の馬がここにございます。長い間飼い慣らしましたので、乗りやすいはずでございます。是非ともお乗り下さいませ」

白馬の轡を引き寄せれば、神余光弘の機嫌はすぐに直って、近習たちに用意させた床几を転がせて言うのだった。

「ではお主の言う通りにしよう。お主はここで待ち、私の乗換えの馬に乗って続くが良い。者ども急げ」

と言いながら、馬の鞍に手を掛けて、神余光弘は白馬に乗った。

馬の尻尾に被せた尾筒はそよぎ、夜明けが訪れようとしていた。風見が原の卯の花が日の出とともに白くなっていく。木立の中にはすでに色づいた葉も見られ、落羽畷に近づこうとしていた。

この日の供にをしていた那古と天津の二人だけが、山下定包の威を借りずに主人に真心で仕えていたので、何か不穏の兆しに気づいたのか、先を行く勢子に、

「青麦村の方へ向かえ」

急に道を変える指示をだしたので、神余光弘は怪しんだ。

「お前たちはどこへ行く気だ。今日の狩場は落羽の岡だ。寝過ごして寝ぼけたのか?」

激しく問えば、那古七郎と天津兵内は両側から小さな声で言った。

「殿にはお気づきではございませんか。お乗りになった馬が、俄かに倒れ込んだのはとても吉兆とは思えません。落羽に落馬の読み方も似ておりますから、仏の教えにもございます通り、名詮自性、名は体を示すので、不吉でございます。これに限らず、室町の将軍の権威も衰えて戦乱が絶えない世の中ですが、安房は東南の果てですから今は幸いにも無事ですけれども、野心のある者がいないとは必ずしも言えません。なのにお忍びでお出かけになるとは。このことでも危険ですのに、恐れ憚ることもせずに、不吉なことも憚ることもせず、遠慮なさらずに襲ってくる憂いに対してどうしようというのです。急に道を変えたのはこのためでございます」

二人が顔色を変えて諫めても、神余光弘は冷笑し、

「女々しいことを言う奴らだ。生き物は必ず死ぬ。馬が倒れたから何だというのだ。また今日の狩場を落馬と喚いて、忌避する理由はならないだろう。落羽は落ちる鳥だ、獲物がたくさんいるという兆しではないか。落羽へ向かえ」

鐙を鳴らして馬の向きを変えてしまうことによって、那古七郎と天津兵内には阻止するすべもない。

夏草が繁った田畑の畦道の先を走れば、落葉畷の辺りの落葉が岡に差し掛かった。そこには宵の時分から隠れていた杣木朴平と洲崎無垢三が、木立の隙間からやってきた一行を見ていた。

「白馬に乗っているのが、間違えようもなく山下柵左衛門定包だ」

と弓を矢をつがえて、きりきりと引き絞る。最大限になって狙いを定めて放てば、一の矢は違わず神余光弘の胸に突き刺さった。

声も上げずのけ反って落馬する主君に驚いて、思わず近寄る天津兵内。彼にも二の矢が喉笛に突き刺さり、同じように倒れてしまった。

「皆、曲者だ」

と叫んで、従者たちは慌てて騒ぐことしかできないでいた。敵の数が分からず、捕まえに行こうともしない。

那古七郎は怒った眼差しで、

「情けない者どもめ。今、目の前で主人を討たれてしまい、何を躊躇することがあるというのだ。葦や木立が深くても、数町(数キロ)にもならないこの岡の全部の木や草を刈り尽くしたとしても、探し出せねばならん」

罵って抜刀し、主人と離れてしまった馬の泥除けを切取り、防具として頭に被った。

走り出した那古七郎に励まされ、皆は仇の相手ををまだ確認できていないながらも、討取れと叫びながら進みだした。

杣木朴平と洲崎無垢三の二人はこれを見て、

「奴らを近づけてはならない」

と木立の間から矢を放ち続けた。

勢子の十余人が瞬く間に矢に貫いたが、手持ちの矢が尽きたため、二人は弓を投げ捨てて太刀を抜いて真向に振りかざす。

そして何度も切り込んでいくと、恐れをなして、勢子たちは逃げ出してしまった。残った近習の七、八人は力を合せて戦うが、慣れない土地の山道に苦戦し、木の株につまづくは、藤かづらに足を取られて転ぶは、結果として二人の侠客に討たれ、傷を負っていくばかりだった。

しかしその中で、那古七郎は、暗殺犯を疲れさせて、道の平らなところにおびき寄せようと考え、少し戦っては逃げ出した。

洲崎無垢三は先に、杣木朴平は後から逃がすまいと追い掛けてくる。

【落葉岡に朴平と無垢三、光弘の近習と戦う】

右で刀を振るうのが那古七郎、供養塔左から杣木朴平が斬り掛かっています。

右で刀を振るうのが那古七郎、供養塔左から杣木朴平が斬り掛かっています。

左上の洲崎無垢三、左下の天津兵内、供養塔付近の兵たちはこと切れている感じ。

右下の山下定包は……何してるか不明( ;∀;)

坂を下った途中で、那古七郎はいきなり振り返って、激しく切り掛かった。石礫を投げて、洲崎無垢三の額を打つ。眼が眩んでよろめいたところを逃がさず、右から近づき、肩先から胸まで切った。

那古七郎が倒れた瀬崎無垢三の背中の上に乗り、首を切り落としたそこへ、血まみれの刀を引っ提げて飛鳥のごとく杣木朴平が走り込んできた。

刃は那古七郎の右ひじを切断し、怯んだところを突き倒すと、二、三度杣木朴平は突き刺した。刃に流れる血を口に含み、息を吐いた瞬間、正面の木陰から矢の放たれる音。

誰が放ったのか分からない矢が杣木朴平の腿を射った。

倒れまいと膝を突き、矢を掴んで抜いたが、つんざく鬨の声が木霊の様に響いた。杣木朴平を捕まえるべく、兵が数十人、早くも取り巻いていたのだ。

その時、山下定包は弓矢を携えて、岡の檜に馬で走り寄り、

「国の主人、民の父母と等しい殿のお命を奪った逆賊たちめ、山下定包を見知らぬか。今すぐ射殺することは卵を砕くより容易いが、急所を外したのは捕まえようと思えばのことだ。奴を捕まえて縛るのだ」

命令した途端、威勢に靡いた配下どもは大勢で捕まえようとひしめきあった。

杣木朴平は山下定包の名乗りを聞いて仰天した。

「さては、私が矢で射ったのは人食い馬ではなかったのか。計画は相手間違いで殿様を殺してしまったことは、反逆罪で逃れることはできない。怨みの積もる山下定包だけを討つべきだ」

と小高いところに引いて、草や木に隠れては現れて、またあちらこちらに移動する。やがて防戦一方となり、矢傷で進退窮まっていく。

斬っても突いても敵の数は減らなかった。それどころか捕り手の数は増えるばかりで、どうしても山下定包に近づくことができない。

もはやこれまで、と腹を切ろうするところを左右から六人ほどで組み伏せた。ようやく縄を掛けたところで、山下定包は時を移さず、配下を手分けして曲者の同類を探させたが、初めからこの二人以外の他に隠れている者などはいなかった。

やがて城中から老臣や若党が数十人、貴人用の輿を運びながら、主の迎えにやってきた。

山下定包は今起きたばかりの主人殺害の次第を告げて、まず神余光弘の亡骸を輿に乗せさせて、高手に縛りあげた杣木朴平を引き立てると同時に洲崎無垢三の首も持たせた。

山下定包は主の死骸を運ぶ輿の後について、滝田の城に帰り着いた。帰還を待っていた人々は皆驚くしかなかった。

家老らですら、ただ山下定包の権威に恐れて、一言も主の死について責めず、すぐに賊を捕えたことのみ、ひたすら称賛するしかないのだった。

これにより定包はますます傲慢になり、役人だろうが近習だろうが、奴隷の様に召し使う。次の日、神余光弘の棺を代々の菩提寺に送った。

罪人杣木朴平は負傷も癒えぬまま、竹の鞭で責め叩かれた挙句に、その日牢獄で死んでしまった。

山下定包は首を刎ねる様に命じ、洲崎無垢三の首とともに青竹に串刺しにして、栴檀(せんだん)の木に晒した。これのみならず、日頃から己を非難する者を皆朴平の同類、として、一人も残さずに捕まえて殺してしまった。

杣木朴平、洲崎無垢三は、海辺に住む良民ではあったが、武芸に優れており、神余の家臣ですら不可能であった賊臣山下定包を討とうとした。その志は勇ましかったが、悪党の悪知恵に勝つことができず、却って憎い仇敵を助けてしまい、多くの人を巻添えにしてしまった。

無残というしかないのだった。

かくて山下定包は十二分に謀った上で、ある日老臣、近臣たちを城中に呼んだ。全員が参上した。

その日の山下定包の格好は、長袴に掛緒の長い烏帽子を身に着けていた。太刀を携えて上座に座り、礼服の下に防具を身に着けた護衛十二人を選び、左右に侍らせながら、集まった者たちに対して言った。

「先君は不慮の死を遂げられたが、家を継ぐべきお子が一人もいらっしゃらない。他家から世継ぎを迎えようと思ったが、館山の安西家、また平舘の麻呂家も女子しかおらず男子がいない。これには困った、一体どうしたらよいものか」

と問いつつ一同を見渡したが、顔を上げる者はなく、皆もろともにこう言った。

「山下様は徳が高く、先君光弘公への功は、鎌倉の執権であった北條氏に比べても高くございます。お世継ぎはおりませんので探すよりも、ご自身で長狭、平群の両郡を支配なされませ。我ら、我が君として崇め忠勤を励みましょう、と思いますのに、どうしたらよいかなどと申されますな」

あくまで媚びていた。

山下定包はこれにはにっこりと笑い、

「私には徳はないが、もしも今ご一同の衆議に従わないのは、皆の希望に沿えずこの城を長く保てないであろう。私はまず仮に二郡を預かって、徳のある人に譲ろうと思う。野心のなきように」

誓書に血判を押し、更に酒宴を開いて配下の者どもに褒美を与えた。皆、万歳と祝うのだった。

この後、山下定包は滝田の城の名を改めて玉下と名づけ、玉梓を本妻として世話をさせた。その他、神余光弘の愛妾たちに代わる代わる夜伽をさせ、酒池肉林を極めた。

威勢を近隣に示そうとして、館山城や平舘城へ使者を使わして、

「不肖、定包は思いがけなく、多くの民に推されて、長狭と平群の主となった。ついては、安西氏、麻呂氏の両君と親しくつきあいたいと思っている。こちらから伺うべきか、そちらから参られるか、ご賢察いただきたい」

と大変に無礼に言わせたので、安西も麻呂も呆れ果てて、憎たらしいとは思ったが、すぐには結論が出さないとした。

こちらから返答する、と使者を返した。

館山の城主である安西三郎大夫景連は、力強く勇ましく謀りごとを好んだが、優柔不断なところがあった。

平舘の城主の麻呂小五郎信時は、利に聡く、しかも人をすぐ侮り、強欲で卑しい武将なので、山下定包を討とうと安西と示し合わせることにした。

ある日、麻呂は近臣のみを連れて、密かに館山城に赴いた。安西景連に対面すると、山下定包のことを密談して、

「安西殿と私が力を併せて、安房と朝夷の兵士を連れて滝田の城を攻めれば、勝利は間違いない。たやすく定包の首を簡単に挙げ、長狭、平群の両郡を分け合えば、良いことであろう」

とあからさまにそそのかした。

しかし安西景連は首を横に振って、

「畿内も坂東も非常に戦乱に苦しんでいるが、ここ最近の安房は無事であった。兵士も軍馬も戦に慣れておらん。例の山下は領土も広く兵も多い。手も濡らさずに主の所領を我が物としたことを思えば、あの才知は測りがたい。民衆も奴を押し立てて、主人として仕えて忠誠を誓っている。その徳と義を知るべきだ。孟子が言った通り、今、山下定包は時を得て、地を得て、人の和を得ているぞ。味方と敵の技量を計らずに、互角の合戦をするには不安だ。しばらくの間は彼に従った振りをして、こちらへおびき寄せ、伏兵で襲ってしまえば捕まえることもできるだろう」

安西は中国の故事を持ち出した。

「漢楚の戦いの鴻門の会において、軍師范増がいろいろ苦心して劉邦を亡き者にしようとしたが、結局失敗したように、思わぬ意外なことが起きてから後悔しても仕方あるまい。しばらく時を待ちなさい。一度滝田に異変を起こしてやり、民心が離れて背く様になれば、攻めなくても必ず自滅することとなるだろう。急ぐことはない」

と押さえる様に言うと、麻呂は回りくどいやり方だと反論する。

二人が論じている間に、安西の近臣が急いで廊下からやってきて、突然に障子を開き、しばらく主人の気配を伺っていた。

主人は近臣をきっと睨んで、何かと尋ねると、近臣は前に進みこう言った。

「里見又太郎義実と名乗られた武士、十八、九とお見掛けいたしますが、従者をたった二人連れて参られました。事情をお聞きしますと」

近臣は、里見義実の話す、下総の結城合戦の落人であり、父の里見季基殿は討死にしたこと、杉倉、堀内という二人の郎党ともに相模路へ落ち延びてきたが、三浦から渡海してきたこと、安房の国白浜に到着したことを告げた。

またそれ以上のことについては、人づてはなく、直接安西に会って話をしたい、とも言っているという。

近臣は、いかがいたしましょうと早口で報告を締めくくった。

安西はすぐには返答できず、どうしたものかと首を傾け、眉をひそめながら、深く考えた。

(続く……かも)