KM-4002のレストアですが、とりあえず方針が決定しました。

大したアンプではないですし、あまりオリジナルを踏襲するのは好きではなく、元通りにするのはやめて、別物のアンプにしようかと思います。

どういうアンプにするかというと、

- 錆を除去してきれいにする。

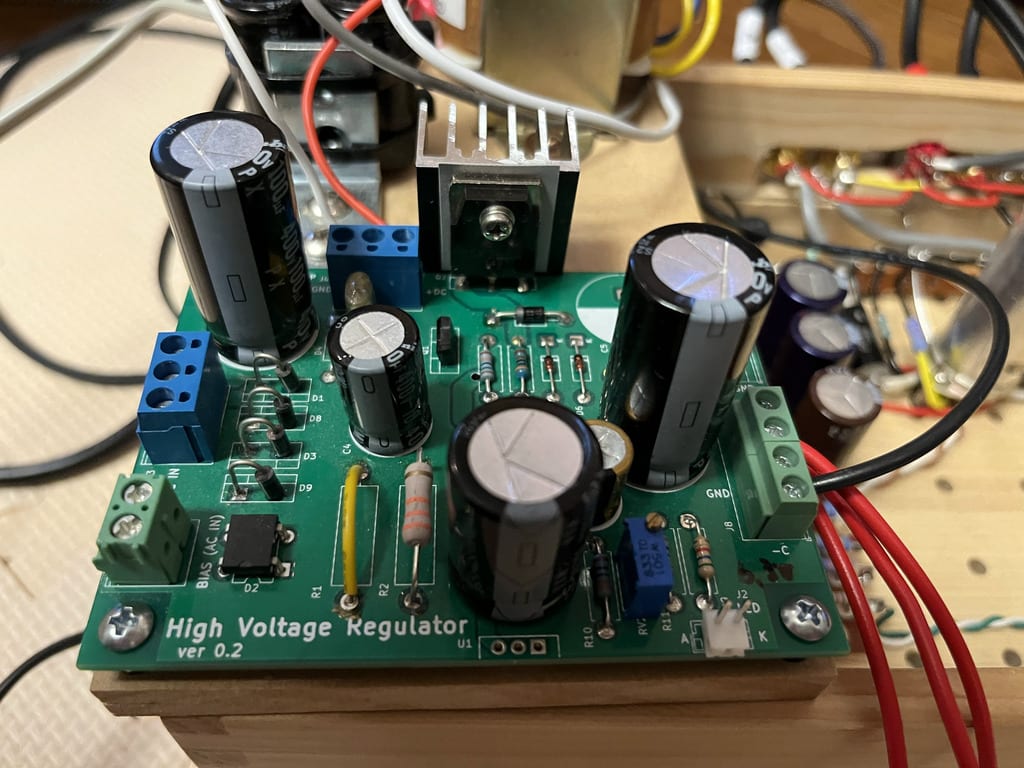

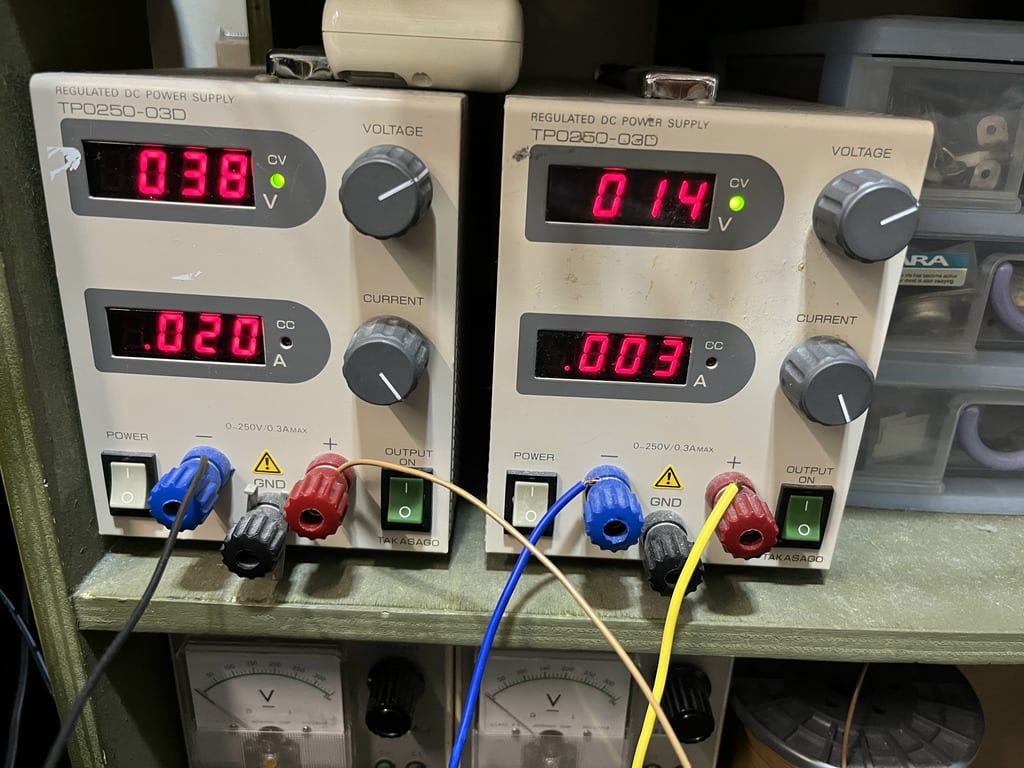

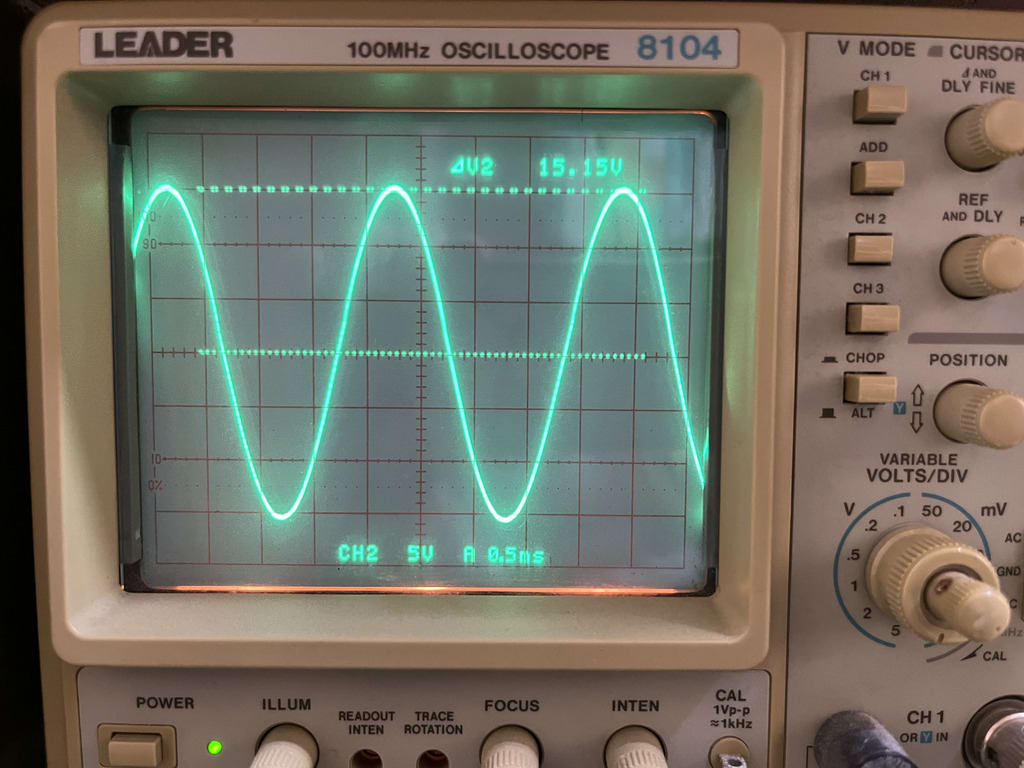

- 電源回路はトランジスタ主体のリップルフィルタを用いる。

- 入力にBlueToothも対応させる。

- スピーカのA,B切り替えや、入力ゲインの切り替えはいらない。

という感じです。

目指すは女子大生でも使えるアンプです。あろうことかオーディオマニアの父を持つ娘が、スマホで音楽を聴いているので、これはあかん!ということで、手軽に音楽を聴けるようにしたいと思います。

そのためには、まずは、きれいに、そして複雑なものは不要、スマホにも対応、高音質ということで、上記1-4にすることとしました。

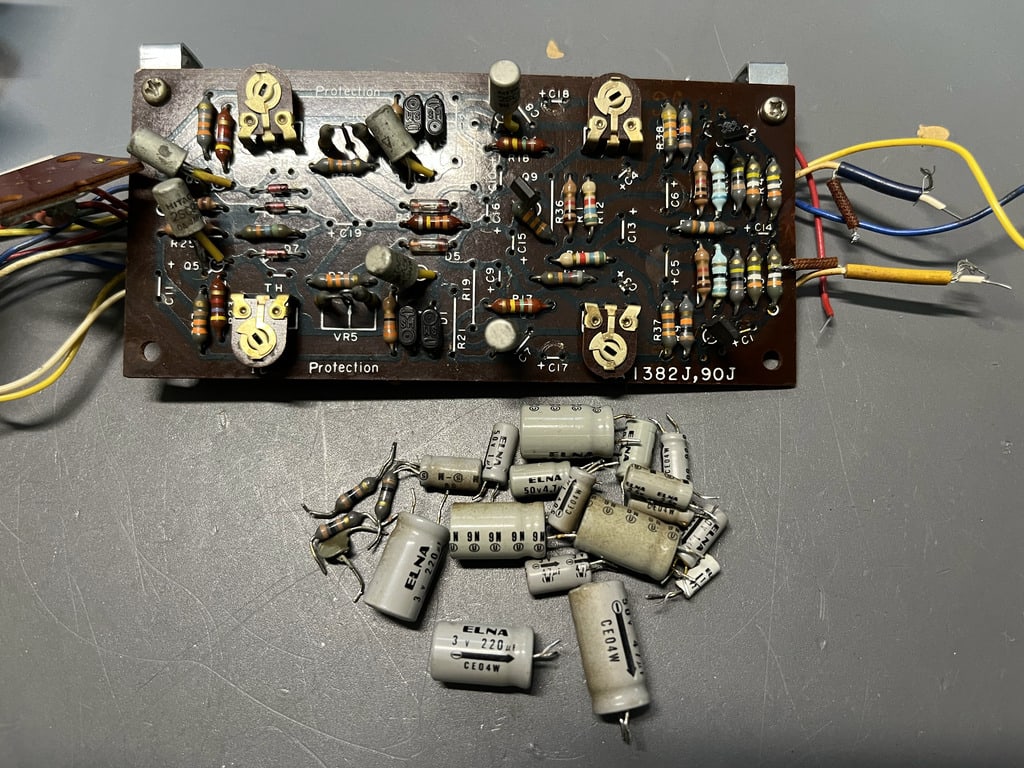

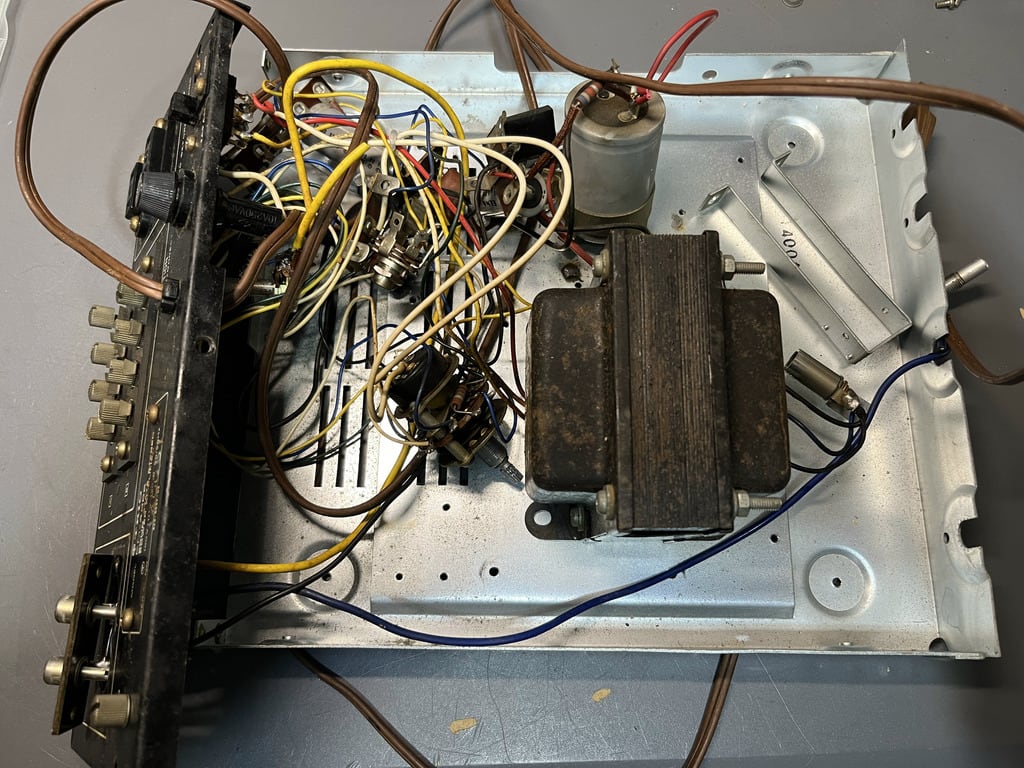

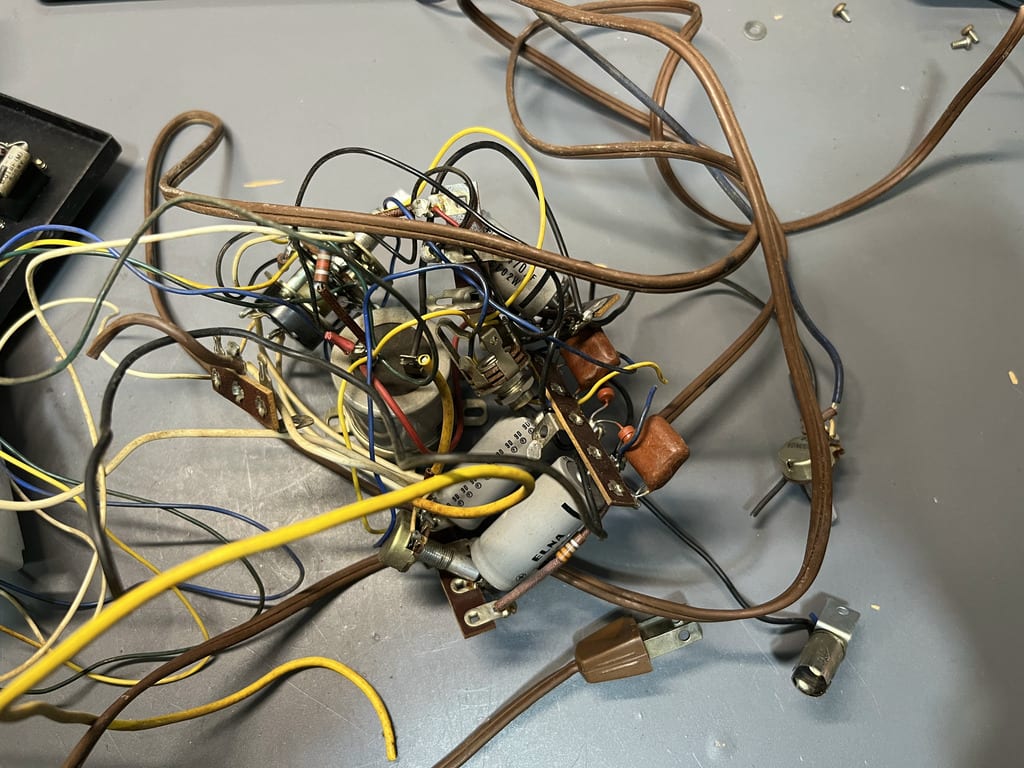

まずは、こんな汚いのはだめということになります。

少なくとも、トランスとシャーシは錆や汚れを落としきれいに塗装します。

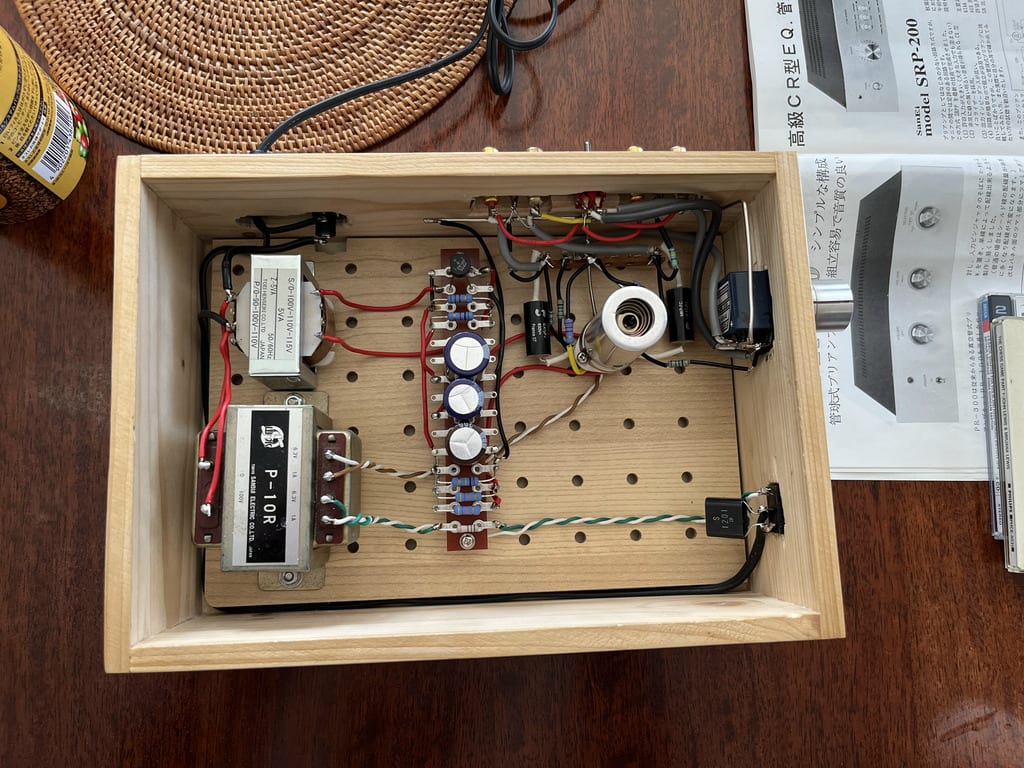

あと、こんなわけのわからん配線は不要で、処分です。

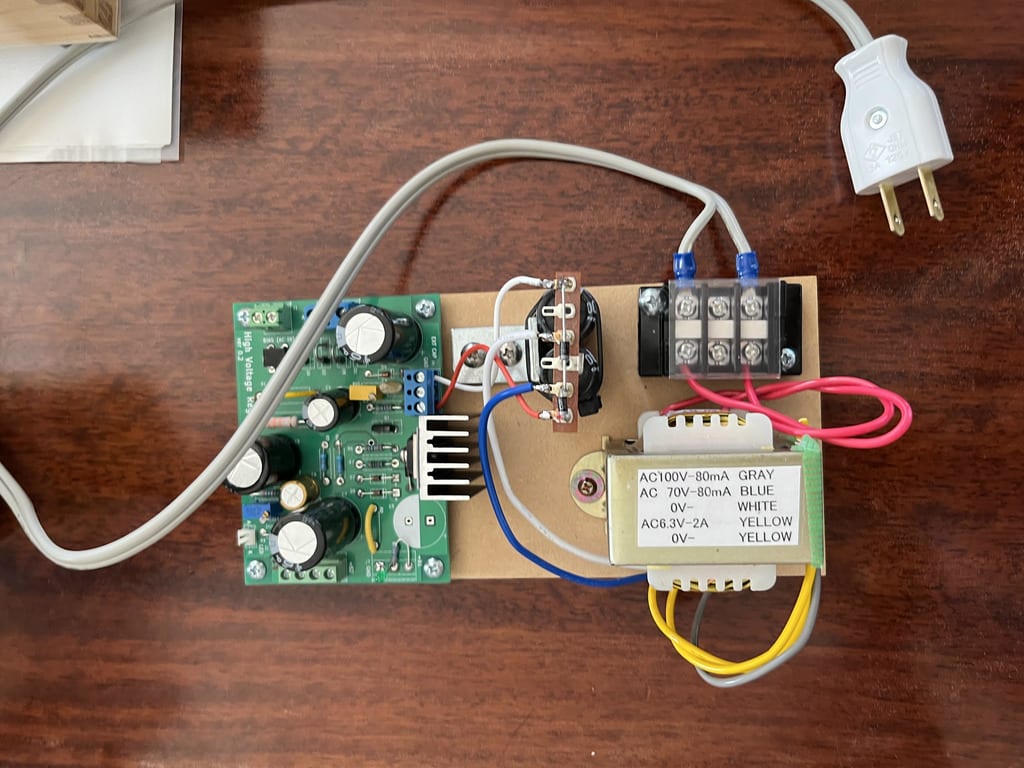

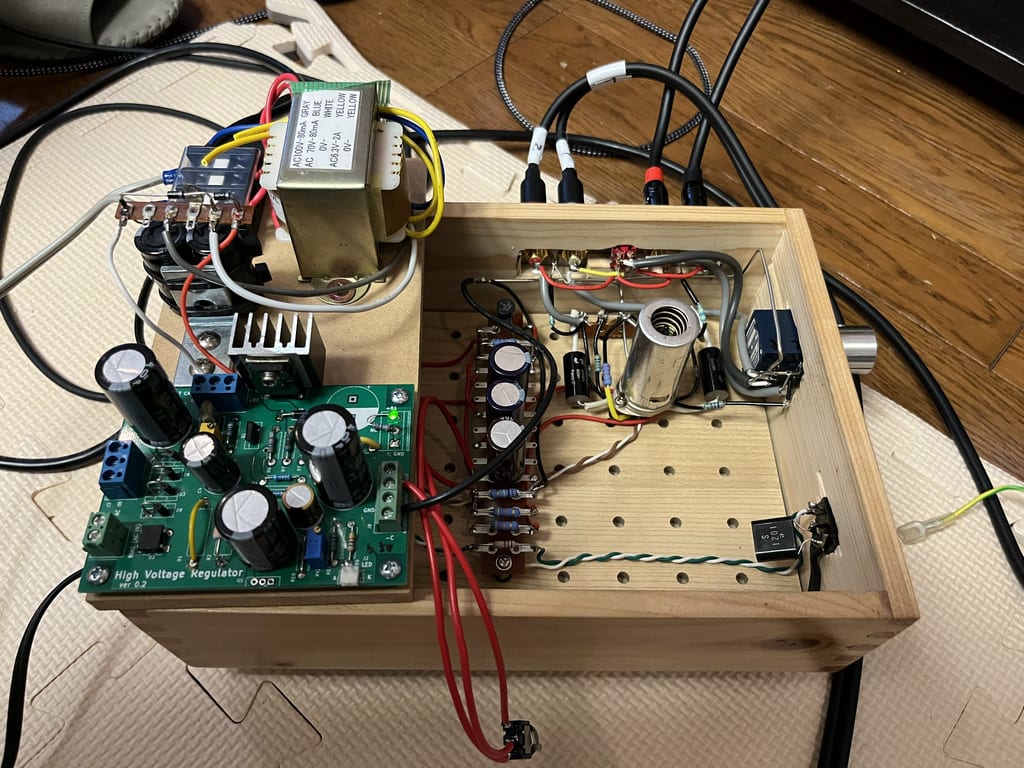

そしてBlueToothは、以前Amazonで安いのを購入したのですが、これを流用できないか、と思っています。

中身は下記のようになっています。

方針が決まりましたが、外はまだ寒く、錆を落としたり、再塗装するには季節が良くないですし、まだ病み上りのため、また時期が良くなったら再開したいと思います。